境港市エリア の記事一覧

外江地区 NO.02

平成24年7月

清水町・芝町

【アトリエ Sumi/角 護さん】

住宅街に気になる看板を発見。倉庫の2階部分がアトリエとのことで見せていただきました!

広々とした立派なアトリエの中に制作途中の絵がありました。角さんのテーマは「人と自然の一体化」だそうです。

【木村さんの庭】

角さんから紹介していただいた木村さんを訪ねてみました。家の庭には不思議な形の植木がありましたよ。

【工房内/木村さん】

工房も見せていただきました。木村さんは元々大工をされていて、昭和58年ごろから作品作りをされているそうです。中には木の車が沢山並んでおり、1本の木からくり貫いて作られるそうです。

【田手水産】

魚の香りに誘われて立ち寄ると、そこは干しカレイの加工の最中でした。

商品はこの場で小売したり、インターネットで販売などされているそうです。干しカレイを焼いて食べさせてもらうと、脂がのっていてとても美味しかったです!

【喫茶あひる】

面白いバス停の名前を発見。名前のもとになっている喫茶店にお話を伺いに行きました。

ご主人が小さいころアヒルを飼っていたことから、この喫茶店の名前が付いたそうです。

サイフォンで入れたコーヒーはとても落ち着く味でした。

【お好焼なぎさ】

お好み焼さんがあったので立ち寄ってみました。店内に入ると、先ほど焼いたばかりの「ばあば焼」がバーガーのように紙に包まれていて、食べやすくて美味しかった~。昔はお店に入れないくらい沢山の学生が訪れていたそうです。

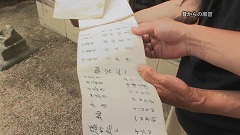

【清芝神社】

神社をみつけて立ち寄ると、とんどさんで使う獅子舞頭がありました。頭が良くなるようにと噛んで貰いましたよ。その他にも昭和30年当時のとんどさんの役割などが書いてある『左儀長割』を見せていただきました。この清芝神社は、清水町と芝町の氏神様なんだそうです。

余子地区 NO.02

平成24年2月 中野町

左・右【正福寺】

中野町に古くからあるお寺。入り口横には水木しげるさんの像もありました。

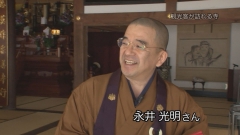

左【住職:永井さん】

この日は観光バスも来ていて、観光客の方々に住職の永井さんが法話を話されていました。

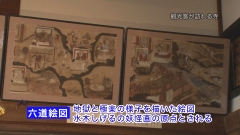

右【六道絵図】

正福寺内にある絵図。地獄と極楽を描いたもので、水木しげるさんはこの絵を原点として

妖怪画を描かれたとされる。

左【アトリエ】

お孫さんと雪かき中の都田さんに、近くにアトリエがあると聞いてみせていただきました。

中では陶芸・絵画などの作品があり、海外のお土産で買われたお面も飾られていました。

小学校帰りのお孫さんや近所の子どもたちも、アトリエに遊びにくるそうです。

右【帽子】

都田さんは帽子もお好きだそうで、こんな帽子までお持ちでしたよ!イヤミキャップ!(笑)

実はこれ、父の日のプレゼントだったそうですよ。

左・右【中野町音頭】

中野町会館に寄ってみると、何やら軽快な音楽が。入ってみるとご婦人方がうちわを持って踊っておられました。

この中野町音頭、平成4年に作られ境港市の余芸大会に出たのが始まりだそうです。

当初から踊られている方がおられて、なんと82歳!背筋もシャンとのびてお元気でした。

僕も躍らせていただきました!

左・中【GLASS北里】

気になる看板をみつけ、たずねてみました。中に入ると大きな吹きガラスの窯がありました。

右【作品】

ガラスに色をつけるのが好きで作品を作られているそうです。色によって、ガラスの伸びが違うそうで、

思い通りにならないことが、楽しいと仰られてました。

左【レトロカー】

広場で鳩に餌をあげている男性を見つけました。その後ろに真っ赤な年代物の車を発見。

MG Midget(ミジェット)二人乗りのスポーツカーだそうです。以前は乗られていたそうですよ。

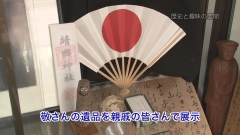

中・右【佐々木敬記念館】

車の横には木の看板に“佐々木敬記念館”の文字が。佐々木さんの叔父さんだそうで、昭和20年の

戦争で亡くなられ、親戚の方々が敬さんの遺品を展示しているそうです。

佐々木さんのお父さんも戦争時インドネシアに行っていたそうでその様子を描いた巻物もありました。

なんと、佐々木さんのお父さんは水木しげるさんの小学校時代の先生だったそうです!!

隣の建物には佐々木さん自身の趣味の品々が並べられていました。

中浜地区 NO.01

平成17年9月

左【中浜】

佐斐神・幸神・財の木・小篠津・麦垣・三軒家の七つの町があり、およそ6000人の人々が暮らしています。

中【米子空港】

佐斐神町にある米子空港は旧日本海軍航空隊の飛行場として、昭和18年に開設され、現在は防衛庁が設置・管理する共用飛行場となっています。

右【航空自衛隊美保基地 広報館】

館内には旧日本海軍航空隊時代から現在に至るまでの貴重な資料や写真が600点も展示されています。

左【わたしたちのまちの20世紀】

中浜地域史編纂委員会によって、平成13年に発刊されたもので、中浜地区の歴史や文化などが

詳しく紹介されています。

中【才の木(黒松)】

才の木は村の入り口や、道の分岐点にあって、古くから庶民親交の神木として大事にされてきました。

財の木町の地名の起源につながるこの松の木は、「ポンポ松」とも呼ばれ、平成4年に境港市の文化財に指定されました。

右

才の木の前を南北に通るこの道は、境往来または外浜往来と呼ばれ、江戸時代以降、米子城下と境港を結ぶ大切な交通路でした

左【弓浜がすり伝承館】

こちらの展示室では綿花から絣の製品が出来上がるまでの工程や、昔使用されていた道具を見ることができます。

弓浜がすりはこの地域の特産品として見直され、昭和50年には国の伝統産業工芸品に指定されました。

中【誠道公民館】

昭和60年開催の「わかとり国体」前に一般公募で町の木(楠)や町の花(マリーゴールド)、誠道音頭踊り、誠道音頭太鼓をつくり、誠道町章もつくりました。

右【誠道町章】

市という単位での市章などはよく見られますが、町の単位での町章は珍しいということでした。

余子地区 NO.01

平成17年7月

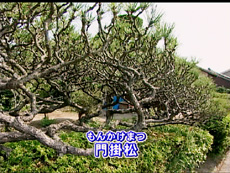

左【門掛松】

樹齢170年くらい。左右にまっすぐ長く伸びています。

中【地蔵の里】

福定町内に散在していた地蔵を集めたのがこの場所です。歴史に残るような地蔵の里を作るために集められました。

右【余子公民館】

子供達がバランスボールを使い楽しんでいました。最近はスポーツ選手も親しんでいるそうです。

左【手作り雑貨「TOY・REVOLUTION」】

商品の大半が手作りのものです。

扱っているのはTシャツ、お香、雑貨など。趣味が高じて仕事になったそうです。

境港にも目を向けてほしい、米子からも買い物に来てほしいという思いがあるそうです。

中【合鴨農法】

こちらでは、合鴨農法を行なっていました。

合鴨農法は、生まれて間もない合鴨を田んぼに放つことにより、害虫や草を食べる鴨の習性を利用した農法です。

右【境往来】

江戸時代、境港から米子へ行く道を境往来とよんでいました。

この道は多くの人が行き来する道で、境港と米子を結ぶ江戸時代の幹線道路のようなものでした。

左【尼子時代の古戦場】

古戦場で亡くなった人を祀っています。

古戦場の名残があちこちで見られる高松町には塚が多くあり、町内の塚をここで祀っています。

高松町の人は、お盆になると殆どの人がこちらにお参りに来るそうです。

中【いちょうの木】

高松町のシンボル。

右【ふれあいの家の皆さん】

ふれあいの家はお年寄りの交流の場。高松町の皆さんが遊んだり歌ったりしていました。

上道地区 NO.01

平成17年6月

左【上道ふれあい朝市】

毎週日曜日7時から開催している朝市。

地元で作った新鮮な野菜や手作りお菓子などを持ち寄り売っています。

中【境港市立上道小学校 (境港松濤館)】

境港の色々な校区から小中学生あわせて16人の子供達が剣道の練習に励んでいました。

県大会小学生の部で10回連続勝利しているそうです。

将来は県道で日本一になる夢を持っている小学生の男の子もいました。

右【手づくりパンあだち】

販売しているパンの種類はなんと100種類。仕込みは5時半からしています。

左【綿作】

かつて明治時代中期まで、弓浜半島の産業の中心は綿作りでした。秋になると畑に白い綿が咲く風景が、いたるところで見られたそうです。

そして今また綿を作る人がふえてきているそうです。

中【トマトハウス「カゲヤマ」】

家族3人でトマトなどを栽培しています。栽培しているのは、桃太郎ファイト。

ハウスの中は、モーツアルトの音楽が流れていました。

植物にはモーツアルトがいいそうです。

右【正福寺】

水木しげるさんと縁のある正福寺。幼い頃の水木しげるさんがよく遊びにきたそうです。

本堂には地獄極楽図があります。水木さんが妖怪創作をするようになったきっかけが、この正福寺の地獄極楽図を見たからという話もあります。

左【刻昆布製造卸商「カネコ食品株式会社」】

もともと旧境港市内で製造していたのを現在の場所に移しました。

北海道から仕入れた昆布を加工し刻んでいます。昔はこのあたりもにぎやかな通りだったそうです。

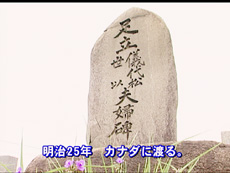

中【足立儀代松・世似夫婦の碑】

当時の上道村出身で境港からカナダに初めて渡った足立儀代松の碑です。

儀代松は、明治25年にカナダに渡り、広大な国土と豊富な資源があることを知ります。

帰国後、そこが将来日本人が発展するべき地であるという事を若者達に力説しました。

そして、多くの市民がカナダに渡りサケ漁や農業に従事しました。

弓浜地区の人達は開拓精神旺盛な人が多かったようですね。

右【満月会の皆さん】

昭和7、8年生まれの小学校の同級生の会。毎月15日に集まっています。

この日は、城之崎温泉に旅行した時のビデオを見ていました。

上道地区の同級生の絆の深さを感じました。

渡地区 NO.01

平成13年11月

左【恵美須神社の道標石】

外江、海岸近くの恵比寿神社には地方を周る66部回国行者達の道しるべとなった石があります。地元の人々が磨き上げ、後世に伝えて行こうとされています。

右【芋代官の碑】

井戸平左衛門は弓ヶ浜が大飢饉にみまわれた時に、さつまいもをもたらし、この地の人々を救ったと言われています。鳥取県下には現在12基の芋代官碑が数えられるが、その中境港市には7基あり、市町村単位としては最多である。

市内に残る7基の芋代官碑は、自然石または墓石型の碑面に、芋代官の法名の「泰雲院義岳良忠居士」「泰雲院殿」等と刻むものが多い

【左】渡町の庄司家。茶座敷の前にある雲龍石は自然が作り出した芸術品です!女優・司葉子さんの生まれた家としても有名。

【右】このゴヨウマツは文政年間に、屋号を西東と称する渡部さんのお宅へ、東北地方の木を移植したものです。樹齢200年の偉大さを感じます。

【左】平田屋で一服。おいしい釜揚げそばをいただきました。

【右】外江にある「芋代官の碑」2基目にも行きました。全部で7基あるという「芋代官の碑」、今後も紹介していきます。

外江地区 NO.01

平成13年11月

左【恵美須神社の道標石】

外江、海岸近くの恵比寿神社には地方を周る66部回国行者達の道しるべとなった石があります。地元の人々が磨き上げ、後世に伝えて行こうとされています。

右【芋代官の碑】

井戸平左衛門は弓ヶ浜が大飢饉にみまわれた時に、さつまいもをもたらし、この地の人々を救ったと言われています。鳥取県下には現在12基の芋代官碑が数えられるが、その中境港市には7基あり、市町村単位としては最多である。

市内に残る7基の芋代官碑は、自然石または墓石型の碑面に、芋代官の法名の「泰雲院義岳良忠居士」「泰雲院殿」等と刻むものが多い

【左】渡町の庄司家。茶座敷の前にある雲龍石は自然が作り出した芸術品です!女優・司葉子さんの生まれた家としても有名。

【右】このゴヨウマツは文政年間に、屋号を西東と称する渡部さんのお宅へ、東北地方の木を移植したものです。樹齢200年の偉大さを感じます。

【左】平田屋で一服。おいしい釜揚げそばをいただきました。

【右】外江にある「芋代官の碑」2基目にも行きました。全部で7基あるという「芋代官の碑」、今後も紹介していきます。

境地区 NO.01

平成13年10月放送

【山陰鉄道発祥の地碑】

場所:JR境線沿い境港駅と馬場崎町駅の間

【南家織物】

場所:境港市外江町3641

TEL 42-3233

南家さんのお宅では今でも綿花栽培をされ、伝統を受け継いで弓浜かすりを作られています。

【皇の松】

場所:境港市上道町 境高校の近く 旧上道村役場

その昔、この地には皇の松とう弓ヶ浜一の大木が立っていました。上道の漁師たちは皇の松を目印に海から帰ってきたといわれています。しかし、その皇の松は明治30年に枯れてしまい、今は5年前に植えられた3代目の松が立っています。

ここには承久3年、鎌倉幕府に敗れ都を追われ、隠岐島に島流しとなった後鳥羽上皇が立ち寄ったそです。その時詠んだ歌が石碑として残っています。