令和5年 年の取材記事一覧

和田・富益地区 NO.03

令和5年12月 米子市富益地区

【旧 富益小学校 跡】

1963年(昭和38年)に閉校になった富益小学校。

夜見小学校と統合し、現在の弓ヶ浜小学校に。

現在のJA鳥取西部米子弓浜支所があるあたりに校舎があり、石碑の場所に入り口があったそうです。 (2023年12月現在)

当時の写真を見せていただきました。

卒業写真の後ろに映っているのが、校舎です。

永見さんの心の中には、今でも当時の思い出が鮮明に残っているそうです。

【牛頭(ごず)天王神社】

幕末から明治時代の頃に、この地域で疫病が流行っていたそうです。

牛頭天王は、疫病をもたらす神様と言われており、 牛頭天王を信仰することによって、疫病を抑えようとしたそうです。

祠は、平成14年の遷宮時に建て替えられたとのことです。

この地区のとんどさんは珍しく、山車があるそうで、 見せていただきました。

立派な山車には、下に車輪がついていて、地区の住人10人から20人くらいでロープを引っ張って富益神社まで巡行するそうです。

足立さんが子どもの頃にもこの行事はあり、昔は外浜通りを練り歩いて、バスを止めることもあったそうです。山車優先!

子どもからお年寄りまで、住民みんなでロープをひっぱっているそうです。

【サンヤエ図】

足立さんが小中学生の頃に実際に作られたこともあるそうですが、 山車が巡行して富益神社へ向かう際、青年団の人が先導して練り歩いていた『サンヤエ』

写真とイラストが残してあります。地域の伝統が受け継がれますね。

コロナ禍で3年ほど中断していましたが、この正月からは久しぶりに実施されるそうです。(2023年12月現在)

【白ねぎ共同選果場】

うかがったこの日は、大山町、日南町、溝口の方からコモに入れて持ってこられたねぎを集めて、皮をむき、長さをそろえる作業をされていました。

根っこと葉っぱを切る機会 → エアーで1本1本手作業で皮をむく → 太さや重さに応じて選別する。

※ベテランになると持っただけで太さや重さがわかるそうですよ!

積んであるのは、農家さんが持ってこられた白ねぎ。

弓浜部にお住いの方は、直接外のかごに。 その他の地域には、それぞれ集荷所があり、そこに集まったねぎをまとめてこちらに運搬して作業されるとのことです。

白ねぎの白い部分ですが、実は葉っぱ。

茎は、根から1cmほどしかないそうです。

土を盛って、日光に当たらないようにすることで白くなる白ねぎ。

砂は簡単に盛ることができますが、強い風が吹くと、ねぎと土の間にすき間ができ、そこに日光があたることで薄い緑色になるそうです。(通称:ボケ)

ボケを防ぐために、風や雨の日の後には砂を盛り直す作業をされているそうです。

12月から1月にかけてが繁忙期。寒い時期に手作業。

こうした苦労を経て、食卓へのぼっています。

出荷はこちらからだそうで、ねぎを冷やしておく設備も見せていただきました。

【真空冷却装置】

装置に入れて、真空にしてから冷やす。

真空にして冷やすことで、野菜自体が自分を守ろうとして、糖度にかえるため、甘みが増すそうです。

ひと手間加えることで他と差別化されると話してくださいました。

【富益神社】

約350年前、江戸時代中期に創建

開拓に来られた方たちが、このあたりに立っていた古い木をご神木として神様を祀ったのが神社の始まりと言われているそうです。

宮司は門脇さんのご主人さん。

お話を伺った門脇(理恵子)さんも神職の資格をお持ちで、以前この番組でもお世話になった淀江町大和地区の三輪神社のご出身。

神主さんの会があり、そちらで出会われたそうですよ。

神職の魅力:「社会」という字は、社(やしろ)に会すと書きます。昔から地域のコミュニティは、神社を中心としており、神社に人が集まることで地域社会が形成されていました。 人が集うことで地域が元気になる手助けができれば、と話してくださいました。

現在は、間に県道が通っておりますが、もともとはつながった敷地。

芋代官碑なども見ることができるそうです。

【tocco(トッコ)】

電動キックボードの販売、レンタルをされているお店です。

2023年10月にオープン。 歩行者モードは6km/時速。車道モードは20km/時速 ナンバープレートがあれば公道OK

安全面の指導が必要になるため、現在レンタルの予約は行っていないそうですが、 試乗は随時受付中。

試乗から購入される方が多いとのこと。

免許不要で、16才以上から乗れるそうです。

僕も試乗させてもらいました。

サイクリングロードは歩行者モード(時速6km)。

エンジンをかけて、電源を長押し。

緑色の点滅は歩行者モードです。 アクセルは右手で簡単、ブレーキは自転車と同様に左右に1つずつついています。

最初だけ、助走をつける必要がありますが、あとは自動。

乗ってみて、おもしろかったです!

天気がよい日にサイクリングロードを走ったら、気持ちがいいと思います。

高麗地区 NO.02

令和5年11月放送分

大山町高麗地区(こうれいちく)

【ふれあいの郷 かあら山】

かあら山は高麗山のこと。

地域に詳しい方々にお話をうかがいました。

子どもの頃、よく登って遊んでおられたそうで、当時は、大きな木が少ないため見晴らしが良く淀江の方まで見ることができたそうです。

もともとは、高麗小学校・中学校があったそうで、現在はその体育館の跡地がテニスコートになっています。

取材に訪れたこの日は、雨のため見られませんでしたが、晴れた日には、高麗山がよく見えます。

この地区からは、大山が見えないそうで、手前にある高麗山の方が親しみやすい山だそうです。

【火の見櫓】

昭和45年頃に作られた火の見櫓ですが、現在は、地域の消防団が消火用のホースを干すのに使用されているとのことです。

【秋葉神社】

火の見櫓の向かいにあるお社です。

火にまつわる神様が祀られているそうで、 周りには、力じまんが持ち上げたと言われる力石。

それぞれの石に重さが彫ってあるとのことです。

…現在は、コンクリートに埋め込まれているので、持ち上げられません。

【ビニールハウスから飛び出た木】

バナナの木だそうです。

大山町らしからぬ、ジャングル感です。

汐田さんは、5~6年前に、食べたいからという理由でバナナの栽培を始められたそうです。 (2023年現在)

【カレーリーフ】

カレーに入れるのはもちろん、油で炒めると香りがすごくよいスパイスです。

別の仕事との兼業で、バナナ、カレーリーフとカレーライス専用米を栽培されています。

こちらも理由は食べたかったから!シンプルです。

現在は、趣味でカレーを作られている北川さん。

カレーライス専用米を直接、買いに来られたそうです。 今後、お店を出店しようと考えられているそうですよ。

【大山のプリンセスかおり】

インドの高級香り米「バスマティー」と「こしひかり」の特徴を受け継いだパラパラ&もちもち食感で、ポップコーンの香りがひろがるお米です。

日本人が好きなところがギュッとつまった、鳥取県が開発したカレーライス専用のお米です。

特別栽培農産物:農薬不使用、化学肥料不使用であることが認定された農産物

道の駅や米子市内のパン屋さんで購入できるそうです。

【ichi-bakery】

昨年(2022年)の5月にオープン。

建物も食パンをイメージされたそうです。

店名のichiの由来は、2つあるそうで、一つは、近所にある『壹宮神社(いちのみやじんじゃ)』から。

もう一つは、ご夫婦のお子さんの名前に “いち”がつくから とのことです。

国産小麦使用。体に安心安全な材料で作られています。 小さい子どもさんからお年寄りまでみなさんで食べていただけるパン作りを心掛けておられます。

イチオシは 湯種食パン。

生地をこねる時に、湯種といわれる熱いお湯でおこした小麦の玉を混ぜることで、モチモチな食感が生まれるそうですよ。

大山こむぎを使用したクロワッサンもおすすめとのことです。

クロワッサンが好きなので早速・・

そのまま食べるのがおすすめとのこと。

ほのかな甘みとバターの香りですごく美味しいです。

【國吉農園】

岡山県出身、兵庫県で農業体験の仕事をしていたところ、 奥さんが鳥取出身で地元に帰りたいという希望があり、地域おこし協力隊として大山町で就農し、7年前から大山町へ移住されました。

白い大根以外に、赤い大根も栽培されています。

丁度収穫時期とのことで、僕も抜かせていただきました!

農業の魅力は、変数が多い事。

どんなに努力しても、天候とか、栄養や水・風、虫の具合など、いろんな変数の影響がありすぎて、原因を追究しきれないのが面白いところだそうです。

ご自身を農業オタクと言われ、数値を記録されていて、IT農業に取り組まれているそうです。 だいぶわかってきて、ほとんどが上手くいくこともあれば、数年後に失敗したり、 飽き性な自分に農業はピッタリと話してくださいました。まさに天職ですね!

春日地区 NO.04

令和5年10月 米子市春日地区

【東千太神社(ひがしちたじんじゃ)】

神社の前を車で通ることができる、石垣の神社ということで、 見に来る人が多いこともあり、この度、看板を設置されました。

石を数えた方がいらっしゃるそうで、約3700個の石が使用されているとのことです。

当時の人々の思いがこもった、まるでお城のような立派な石垣です!

大正時代に建てられた拝殿に入れていただきました。

写真に載っている小屋のように見えるのは『すすし』。

稲刈りをした後の藁を小屋のように積んで保存していたそうです。

東千太神社のお祭りは年3回、1月1日の元旦祭、7月最終土曜日の夏祭り、11月3日の秋祭りだそうです。

【シミュレーションゴルフ練習工業ゴルフレフティ】

オーナーの小原さんにお話をうかがいました。

元々が工場跡地だったこと、ご自身の趣味が高じて始められたそうです。

レフティ(左利き)が名前の由来だそうです。

フォームの録画ができ、頭の位置やフォームが確認できるのが魅力ですね。 僕も体験させてもらいました。

【谷野整体院】

シミュレーションゴルフをされていた谷野さんに整体院をご案内いただきました。

・カイロプラクティックと整体の違い

カイロプラクティックは、主に骨に注目した施術を行い、整体は、筋肉を緩めることに注目して施術を行うそうです。

プロの目から見てもわかる僕の猫背。

本来は、骨盤から緩めていくそうですが、短時間でできる施術を行っていただきました。

たにのさんのT、みまさんのMでTM健康サークル

高齢者に向けて、正しい姿勢で歩くための歩き方矯正などをされているそうです。 フレイル予防のためにも、正しい姿勢で歩くことが大事!と教えていただきました。

【柳谷ファーム】

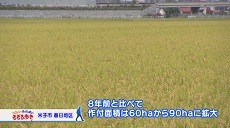

8年ぶりの訪問です。(2023年10月現在)

前回の訪問から3年後(2018年)に新しくなった牛舎。

作付面積も60haから90ha(東京ドーム20個くらい)に増え、 東京ドーム100個分くらいある春日平野の田んぼの約3分の1を占めているそうですよ。

1ヶ月くらい前に完成したポン菓子

『ゆうだい21』を使用。 ゆうだい21は栃木県の宇都宮大学で生まれた奇跡のお米と言われています。

僕も食べさせていただきました。

サクサク感があり、甘みもあって美味しいです。

パッケージに書いてあるとおり、食べたらやみつきになりますね。

お米の直販は、電話かInstagramから。

Instagramでは、お米が育つ過程やこだわりを発信されているそうです。

【交流館 かすがの郷】

以前は、幼稚園だった建物で、 昨年(2022年)の11月に交流館 かすがの郷が完成しました。

取材でお伺いしたこの日は、ボランティアの皆さんが草刈りをされていました。

【サロンほたる】

かすがの郷の中には、サロンもあります。

名前の由来は春日地区で有名な蛍から。 この日は、常連さん達が、銭太鼓の練習後に集まってお茶をされていました。

春日地区在住のイラスト作家の妹尾さん。

作品を展示しておられるということで、見せていただきました。

今年(2023年)の12月にはキナルなんぶで個展を開催予定で、準備をされているそうです。

【長徳寺】

前回訪問したのが8年前(2015年)。

その時は、地獄絵図を再現したジオラマを見せていただきました。

あれから、新しい発見があったとのことで案内してもらいました。

三界萬霊塔(さんかいばんれいとう):人だけじゃなく、全ての生き物の供養の塔。

苔だらけだった石碑をきれいにしたら文字が出てきたそうです。

貞享4年(1687年)生類憐みの令が制定された年に建立された塔で、 自らの手で小さな石に数か月かけて、お経を1文字ずつ書き写して、石碑の下に納めた(埋めた)と記されているとのことです。

【雨の日も雪の日も・・】

約5年前から、雨の日も雪の日も、毎日鐘をつきに来てくれる高校生・中学生。 彼と彼のお兄さん、いとこの姉妹の4人で始めて、進学などでみんな揃ってとはいきませんが、現在でも二人が毎日鐘をついてくれるそうです。(2023年10月現在)

『きっと二人にはいいことがありますね!』

東・上長田地区 NO.03

令和5年9月

南部町東・上長田地区

【足王(あしおう)神社】

11年ぶりに訪問した足王神社。

自治会長の細田さんにお話をうかがいました。

“足”とつくだけに、健脚にご利益がある神社と言われています。

今でも、知っている人がお参りをされているそうです。

今回、お話を伺った細田さんは、トライアスリート、鉄人です。第5回全日本トライアスロン皆生大会では、見事優勝されました。

足王神社の前の道は、昔はトライアスロンのコースでした。

細田さんのラン仲間は、足王神社から赤岩井神社までの約10kmを走られるそうです。

前回、お話をうかがった藤田さんも、米子―鳥取間駅伝では区間賞をとられていたので、 まさに健脚のご利益のある神社ですね!

【のびとハウス】

役場の広報のお仕事をされていた奥山さんのお宅にお邪魔しました。 『のびと』は仕事で使用していたペンネームで、 じげ風呂やSNSのやり取りでは、本名よりも浸透しているとのことです。

2年前、ポツンと一軒家に出演されたそうです!(2023年9月現在)

【のびとファーム】

牛舎には、牛が4頭、子牛が9頭。出産を控えた牛が5頭。

奥山さんが生まれた頃から、牛を飼っておられたそうで、 子どものころから、牛を山で放牧するのが夢だったそうです。

現在では、出産を控えた5頭の牛が放牧されています。

放牧地の中には、昔のたたら場の跡があります。

今では、ポツンと一軒家でも、当時は工場があり、たくさんの人が住んでいたとのことです。

牛がいました!

そばで話していてもゆったりとした様子で、和みます。

僕も、えさやりを体験させていただきました。

【南部町のガウディ・かじか村】

南部町のガウディこと、遠藤さんのご自宅に伺いました。

ご自身で『かじか村』と名付けておられます。

かじか村の由来は、裏の川にたくさんいた かじかガエルから。

何年か前の大水で、流されてしまったとのことですが、いまでも鳴いているそうです。

前回お邪魔したのは、6年前

その時は、とたんだった屋根ですが、ゴム(生コンを交換する時のシート)をはさみで切って、ご自身で張り替えられたそうです。

作業する箇所には、ビニールシートが、貼られていて、これからも、コツコツ作業を続けられるそうです。またお邪魔したら、完成したお宅を見せて下さいね!

【農家民泊早田(わさだ)】

平成31年、南部町からの依頼を受けて民泊を始められた遠藤さんにお話をうかがいました。

民泊を始めて5年~6年。

アメリカ、韓国、中国、イギリスなど、南部町と関わりのある大学の学生などが民泊に訪れるそうです。

春は田植え、秋は稲刈りなど、季節に応じた農業体験ができるそうです。

お宅の中で気になる記事を発見しました。

遠藤さんが、いままで献血された回数はなんと567回!

70才までしかできないので、最後の献血の際は、なんと新聞記事になったそうです。

【竹灯篭づくり体験】

僕も、竹灯篭づくりをさせていただきました。

竹に、模様の紙をあてて、テープで固定、電動ドライバーで穴をあければ完成。

仕上げにバーナーであぶると、竹から油がでて、艶のあるきれいな色になります。

10月には、ソウル便が復活するので、今後の民泊利用者の増加にも期待ですね。

【西伯カントリーパーク】

南部町に住む子どもたちに、住んでいる町の知らない所や人を紹介するイベントを年4回ほど開催されているそうです。

この後、緑水園でバーベキュー。その後は、生き物に詳しい桐原さんのお話を聞かれるとのことです。楽しそうなイベントが盛沢山ですね。

この日参加したのは子どもが14人。

南部町でカフェやゲストハウスを運営されている『てま里』のメンバーのお一人の井上さん。 埼玉県で英語の先生をされていた当時の教え子が、大学生になって、夏休みを活用して ボランティアに来てくれたそうです。

当時の中学1年が大学生になり、先生に会いにボランティアとして鳥取県に来る。 すごい絆ですね!

先生冥利につきると嬉しそうに話してくださいました。

15年前、一緒に魚を取った桐原さん。当時は小学生。(2023年9月現在)

当時から地元 南部町が好きだと話してくださった桐原さん。 社会人になった今、南部町に戻ってきて、今では土日のイベントにお母さんと一緒にボランティアとして参加されているそうですよ。

加茂地区 NO.02

令和5年8月放送

米子市加茂地区

【加茂公民館】

令和2年に新しくなった加茂公民館にお邪魔して、館長の和泉さんにお話を伺いました。

この日は、夏休み子ども祭り2023が開催されていました。

広くなった駐車場を活用して、働く車を呼べないかと計画。 コロナの影響で延期になっていましたが、満を持して開催されました。

◎はたらくくるま大集合

【消防団・パトロール体験】

加茂地区の消防団員は約15名。

平均年齢が高いこともあり、体験イベントを通じて、若いお父さん世代の団員が 増えてくれれば、とお話してくださいました。

【自衛隊・軽装甲自動車】

道路を走っているのを見かけたことがありますが、間近で見る機会がない軽装甲自動車。最前線で活躍する車で、装甲が頑丈で、砲弾戦に優れています。 中を見せていただきましたが、思っていたよりシンプルなつくりです。

貴重な車に乗ることができるのもこういったイベントの特長ですね。

【工作・紙とんぼづくり】

牛乳パックを利用した竹とんぼならぬ、紙とんぼ。

僕も挑戦させていただきました。

【スーパーボールすくい】

子供会主催のスーパーボールすくい。 コロナが落ち着いてきて、開催されたお祭りで 子どもたちの笑顔いっぱいな様子にお父さんも思わず笑顔(*^▽^*)

【サイクルハウス あんどう】

平成元年頃、安藤さんのお父さんが始められた『サイクルハウスあんどう』

跡を継いでから10年くらい。

昔は米子市内に40~50件くらいあった町の自転車屋さんも現在は10件ないくらい なんだそうです。

今でも、お父さんの時代に購入された方が修理を依頼されることもあり、地域になくてはならないお店の1つです。

店頭に試乗車が何台も置かれています。 運転免許を返納された方が購入を検討されるそうですが、僕も電動三輪車を試乗させていただきました。

ボタンも分かりやすく、電動なので、スイスイ進めます。

試乗ができるのは嬉しいですね。

【正道カラテ】

武尊選手も小学2年生から通っていた正道カラテさんにお邪魔しました。

7月末に開催する大会に向けて、園児から小学校低学年までの女子が男子に負けないように稽古中でした。

お兄ちゃんの影響で空手を始めたというお子さんも多く、

『大会で優勝できるように! 』

『カラテのチャンピオンになりたい!』と将来の夢を話してくれました。

【オカモトコウボウ】

家具職人をされている岡本さん。

家具のリメイクやリペアをされています。

実は僕の同級生です。

工房へ案内していただきました。

依頼を受けて、修理作業をするため、在庫は置いていないそうです。

カホーンやウクレレなども作成されています。

ウクレレを弾かせていただきました。

オカモトコウボウへのお問い合わせはインスタグラムから

真住地区 NO.02

令和5年7月 日野町真住地区

【ニホンミツバチ】

前回(2018年)にもお会いした柴田さんと木山さんにお話をうかがいました。

3月末~6月末にニホンミツバチを新しい巣箱へ移動させるために、開花時期を調整されているランが並んでいます。

西洋ミツバチではなく、ニホンミツバチだけがおびき寄せられるそうです。

組み立て式の巣箱は、底板のある暗いものから、1ヶ月ほどすると網があるタイプを追加し、風通しをよくするなど、いろいろと工夫されています。

ニホンミツバチのはちみつを僕も試食させていただきました。

花の香りがします。

場所によって、集めてくる蜜が違うため、巣箱により全然違う味になるそうです。

【明地峠の雲海こしひかり】

田んぼで作業されていた草瀬さんにお話をうかがいました。

退職までは、週末に作業されていたとのことです。

4年前に退職されたのを機にご夫婦で専業の米農家をされています。(2023年7月現在)

源流米コンテストで優秀賞をとられたこともある『明地峠の雲海こしひかり』

アスパルや地元の郵便局でも購入できるそうです。

【南天木 六瓢箪(なんてんぼくむびょうたん)】

魔よけの木とされる南天木と無病息災の無病にあやかった 南天木六瓢箪!

一つの瓢箪の中に小さな瓢箪が5つ入っています。

5年前にもお話を伺った柴田さん。

少し前に作業中に脚立から落ちた、とのことですが、この通りご無事です。

これも六瓢箪のご利益ですね。

前回の放送後に新しいチャレンジで、仏像作りを始められたそうです。

立派な仏像ですが、ご自身は納得いっていないとのことで、日々制作されています。

【真住そばグループ】

真住地区で農業をされている方々のグループで、 田んぼにするには不便な畑を活用して蕎麦を作られています。

メンバーそれぞれが分担して作業されていて、お話をうかがった長谷川さんは草刈り・耕耘担当だそうですよ。

10年くらい活動されていて、年越しそばにして地域の方に提供されているそうです。

秋ごろには、白いそばの花が咲くそうです。

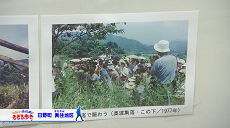

【明地峠の雲海】

明地峠の展望台へ

お邪魔したこの日は、地域の方々が草刈りや歩道の整備をされていました。

前回、お話をうかがった牛農家の松本さんと再会。

みなさんにお話をうかがいました。

昭和51年、52年に渡り、八つ墓村のロケが行われました。

映画「八つ墓村」で山の上から村を見下ろすシーンはこちらで撮影されました。

その時の写真が掲示されています。

見物客がすごい人数だったそうですよ。

この場所から撮影された雲海の写真を見せていただきました。

雲海は、春と秋に見られるとのことです。

8月には、「星空観察」のイベントをされるそうですよ。

大山地区 NO.06

令和5年6月 大山町香取地区

昭和21年 中国大陸(満州)から引き揚げた香川県出身者が集団入植して開拓された地域で、香川県の『香』と鳥取県の『取』が香取地区の由来となっています。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

【きれいなお庭】

お花を手入れされている方のお宅にお邪魔しました。

春の花が終わり、夏の花に向けて、お嫁さんと一緒に手入れをされていた鉦谷さんにお話をうかがいました。

立派なお庭です。

こちらの石畳は、休日にコツコツ息子さんが作られたそうです。

3~4年かかったとのことですが、趣味にしてはスゴイです。

鉦谷さんが小学校3年生頃に香取地区へ来られたそうで、当時は松や杉などの木が多く、まさにジャングル。

食糧は少なく、配給の他に、わらびなどの山菜の雑炊などを食べられていたそうです。

開拓当時、助け合って生活していたこともあり絆は強かったそうです。

【白いパッケージ】

酪農地でみかける白いパッケージ

前から気になっていましたが、牛の餌でした。

作業しておられた石原さんにお話をうかがいました。

こちらの牧場で使用されているのはイタリアングラスという種類で、秋ごろに種をまき、雪が解けて梅雨前のこの時期に収穫を迎えるそうです。

1つのパッケージで、56頭いる乳牛の約1日分の餌になるそうです。

ウクライナ情勢の影響もあり、輸入している他の餌は価格が上がり、かなり影響を受けているとのことです。

ラッピングする様子を見せていただきました。

息子さんがラッピングした餌をお父さんが積み上げる

親子二人三脚で作業しておられます。

【駐車場で驚きの出会い】

展望駐車場に戻ってきたら、思いがけない出会いがありました。

香川ナンバーのバイクが数台。

お話をうかがいました。みなさん仕事仲間だそうです。

所縁があるから来られたのかと思いきや、明日米子空港で行われる航空祭を見にこられたそうです。蒜山や大山、津山にもいかれるそうで、中国地方を満喫されますね。

偶然立ち寄られたとのことですが、スゴイ!話す僕も思わず気合が入ります。

【石原さんの牧場】

先ほどの石原さんの牧場へお邪魔しました。

10年ほど前、息子さん(章義さん)が帰ってきて、継ぐことになり嬉しかったと話してくださいました。

ご自身(文義さん)も、そのまたお父さんの働く姿をみて、引き継いでから約50年。

最近では、酪農を営むお宅は6~7世帯(2023年6月現在)

ここ3、4年で廃業されたお宅も多いとのことです。

後継者問題が深刻化しています。

以前お邪魔したミルクプラントは、機械の老朽化もあり、現在休業中。 週に1度、ヨーグルトを作って、農協で販売されているそうです。

石原さんのお宅では乳牛が56頭、

搾った牛乳は、大山乳業(白バラ)へ卸しておられるそうですよ。

朝5時からの餌やり~搾乳 夕方には次の日の搾乳準備と 忙しい時期を迎えておられます。

『125円くらいの牛乳を搾るのに、150円くらいかかる。』とのこと、 地元の牛乳を守るためにも『みなさん、地元の牛乳をゴクゴク飲みましょう!』

【赤松産業】

公共工事(道路やダム)で出た廃材をリサイクルしている会社へお邪魔しました。

工事で出た廃材(枝や葉っぱ)を機械にかけてチップに加工し、バイオマス発電のエネルギーや堆肥に混ぜて土壌改良剤として活用されているそうです。

その他にも活用されているチップがあるとのことで、案内していただきました。

杉やヒノキの丸太(現在はヒノキが多いそうです。)から作られる厳選された細かいチップで、(天然)固化剤と水と混ぜて、コンクリートのような要領で施工するとこちらになります!(下右)

ナチュラル感もあり、土のように見えます。

商品名は「そーなんです(草難です)」

固くて、草が生えるのに難儀する という意味だそうです。

大篠津地区 NO.03

令和5年5月

米子市大篠津地区

【掩体壕(えんたいごう)?】

前回訪れた2016年にもお会いした方と待ち合わせをしてお話をうかがいました。

飛行機を格納する掩体壕だと思っていましたが、

この建物は、予科練時代のタービン室(発電する場所)だったそうです。

美保中学校は、予科練時代の兵舎を利用して開校されたそうで、今も美保中学校の校歌に 予科練の文字が残っています。

【掩体壕】

大篠津には、掩体壕が2つあるそうで、そのうちの1つに案内していただきました。

【大篠津公民館】

岡田さんに、公民館も案内していただきました。

米子空港の滑走路が延長される際に、町の半分が移転することになったそうで、 写真が好きな人が撮影した当時の写真を集めて、展示されています。

美保映画館

【NPO法人 ひだまり】

交通弱者と呼ばれる、公共交通の利用が難しい方々の送迎などのサービスを行っておられます。

要支援、要介護など、認定を受けられている方が利用されています。

ドライバーは15名

月の利用回数は300件。年間で3500~3600件だそうです。

利用用途の1番は、通院。買い物で利用されるケースも多いとのことです。

バスや電車も、乗り換えが必要なため、ドアtoドアのサービスが、必要とされています。

利用者さんから『助かっています』との声をいただくことができて、『励みになっています。』と話してくださいました。

【和田御崎神社】

宮司の息子さんにお話をうかがいました。

一番古い棟札には、1659年と記載されているそうですが、それ以前より前に、奥の森に本宮があったと言われています。

拝殿に特徴があり、2つあります。

左の拝殿は、お稲荷さんが祀られています。

江戸時代末期、和田に住む人が、京都へ行った際、偉い方に和田御崎神社があることを伝えたところ、京都のお稲荷さんが勧請されることになったそうです。

宮司自ら描かれた天井絵を見せていただきました。

【御崎の森】

弓ケ浜半島にあまり自生していない植物が確認されている 貴重な森で、もともとはここに本宮がありました。

【さかもと】

昭和21年の12月に創業して77年(2023年5月現在)

もともとは、氷水(かき氷)販売から始まって、境港の製麺所の方から教わったラーメンが 今も続いているそうですよ。

人気メニューのサービス定食をいただきました。

品数も多く、美味しかったです。

【X-TREME】

松?さんにお話をうかがいました。

もともとは車の修理をされているそうですが、 ご自身や家族のバイクが置いてあります。

音楽もお好きで、ギターやベースをされているそうです。

かわいらしいうさぎがいました。

ロップイヤーという垂れた耳が特徴的なうさぎです。

コロナ禍で、飲みにいくことができないので、作られたというバーは、 もはやお店です。

外国からの友人が来た際には、セッションをすることもあるのだとか・・ 贅沢な空間です。

【安田店】

駄菓子屋さんへおじゃましました。

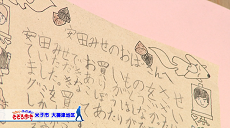

大篠津小学校の2年生が町探検の一環でお邪魔した際の お礼の手紙が壁にかけられています。

懐かしい駄菓子が多いです。

僕も、くじに挑戦してみました。

1~11が当たり! ここで僕が当たれば(運を)持っていますが・・・

結果は、

・・・・65番。 残念ながらはずれです。

懐かしい青リンゴの味、子どもの頃の記憶がよみがえりますね。

渡地区 NO.06

令和5年 4月

境港市渡地区

【日御碕神社】

宮司の門脇さんにお話を伺いました。

創建は1400年くらい、火事で何度も焼けており、1852年(嘉永5年)の大火を受け、 嘉永6年に再建されたとのことです。

棟札を見せていただきました。

小さい村に大きなお宮さんがあるのはすごいことで、 かつて海運業で栄えた町である証です。

本殿に飾られている舞姫の写真

昭和15年から全国一斉に広まった神事で、小学6年生の女子が舞うそうです。

渡地区では、毎年11月の第2土曜日か日曜日に実施されてきました。

昭和20年には、女優の司葉子さんも舞われたそうですよ。

鳥取の名木100選に選ばれたイチョウの木。

龍巻神事として、藁で作った龍が巻き付いています。

龍巻神事:農作物の豊作を感謝する祭 場所によっては「申しあげ祭」とも呼ばれるそうです。

【サンミサキ】

なにやら、遊園地のような場所。

渡辺さんにお話を伺いました。

もともとは竹林だった場所を伐採し、その竹を資源として有効活用するために制作されたそうです。

こちらは、京都の清水寺の山門を真似して作られたそうです。

渡辺さんのお孫さんが城を作って欲しいと自ら書いた図面をもとに、つくられた立派なお城もありました!大きさも指定されたそうです!

もともと岡山で単身赴任をされていた渡辺さん。

岡山でホルモン(放るもん)に出会い、放るもんの有効活用の大切さに気が付いたそうです。

畑にあるスギナなどの野草を使った野草茶の販売をされているそうです。

僕もいただきました。

ドクダミ、桑の葉、スギナ、ヨモギなどはもちろん、みかんの皮やリンゴの皮など、放るもんもしっかり入っています。

香りもよく、美味しいです。

健康茶=まずいというイメージを払拭すべく、試行錯誤の末、6年かけて完成したお茶だそうで、この場所か日吉津アスパルで買うことができます。

【大祥寺】

毎週土曜日あさ8時から子ども座禅会を開催されている大祥寺さんにお邪魔しました。

15世紀中ごろに高野聖(こうやひじり)がやってきて、小さな庵を結んだと伝え聞いているとのことで、曹洞宗のお寺になったのは江戸時代初期

江戸時代の後半に火事にあい、その後再建されたのが今の本殿です。

建て直して200年くらいのこちらも立派なお寺です。

森岡町や渡に住む檀家さんが多いとのことですが、 米子空港が出来る前は、ひと続きだった葭津・大崎・夜見にも檀家さんがいらっしゃるそうです。

【子ども座禅会】

現在は、7、8名の子どもが参加されるそうですが、お経を読んだり、歌をうたったり、毎週通う熱心なお子さんもいるとのことです。

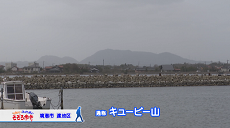

【渡漁港】

日御碕神社の門脇宮司と待ち合わせをして、漁港についてもお話を伺いました。

以前お邪魔した時は、このあたりも海でした。

2022年、埋め立てが行われ、このあたりの雰囲気も変わりました。

ベタ踏み坂が一望できます。

空港が近く、パイロットが滑走路と勘違いしないように、ベタ踏み坂には道路全体を照らす街灯がないのも特徴だそうです。

通称:キューピー山。

島根県側では寝仏山と呼ばれているのだとか・・

【スイングカフェ】

お店に入った瞬間から珈琲のいい香り。

1990年から営業されているスイングカフェさん、

3代目のオーナーである青木さんにお話を伺いました。

もともとはデザイナーの青木さん、物件を探していて、こちらに出会ったそうです。

55歳で早期退職したのを機に受け継いで8年目。

温度にこだわったオリジナルブランドのコーヒー。

2~3℃違うだけで、全然味が違うとのことで、コーヒーはもちろん、器もしっかり温めるそうですよ。

いい香り、飲みやすいすっきりとした味わいです。

初代オーナーさんから受け継がれているオーディオセット。

JBLの4345モデル

スタジオで、音の最終確認をする際に使用されるスピーカーだそうです。

この音を聞くために、関西や岡山・広島・山口から来られるお客さんもいるそうです!

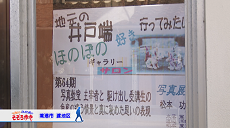

【地元の井戸端 ほのぼのギャラリー】

庄司さんにお話を伺いました。

と、本日3回目の登場 門脇宮司! 庄司さんと同級生だそうです。

もともとは自転車屋さんで、ご主人が病気されてお店を閉める際、お世話になった地元の方々に還元できないかとお年寄り向けのサロンとしてお茶を出していたそうです。

その後、大工さんが自作したひな壇を飾ったり、油絵が趣味だったご主人の作品を飾ったり、地元のアマチュア作家の作品など、2017年からつぎつぎと作品を飾るようになり、今期で65期を迎えられました。(2023年現在)

ディレクターがおられ、アルバムにして記録をとっておられます。

目の前がバス停であることや、週に一度、駐車場にやってくる移動販売に合わせて 作品を見に来られる方もいらっしゃるのだとか。

ギャラリーで作品をみて、移動販売車の音で外に出て行かれる方も多いそうで、地域の方の皆さんの交流の場ですね!

福生東地区 NO.03

令和5年3月 福生東地区

【八代荒神社】

昨年11月にくちなわさん神事が行われた八代荒神社で、 前回もお世話になった安井さんと待ち合わせをしてお話をうかがいました。

実際の神事でも使用した、しめ縄で作成されたわらヘビ。

セットの亀が珍しい特徴の一つです。

伝統文化を今も変わらず続けていらっしゃるのは地域の絆の証ですね。

亀の飾りについて、記録に残る資料はないそうですが、 海亀で、海が荒れたり、氾濫を防ぐこと、豊漁になるよう願いを込めたのではないかとのことです。

【八幡新兵衛の墓】

皆生を開拓した八幡新兵衛さんの墓に案内していただきました。

1580年代の尼子氏の浪人で、砂地で荒野だった皆生の開拓を始めたといわれています。

2022年のほ場整備が行われるまで、明治20年代からずっと同じ区画だったそうです。

【アグリフッド皆生】

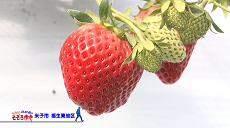

この春新しくできた、観光農園 アグリフッド皆生さんにお邪魔しました。 いちご狩りが体験できる施設です。

向かいのハウスではミニトマト、周りの畑ではさつまいもを育てておられます。

僕もいちごを食べさせていただきました。

甘くておいしかったです。

週2日(月・金)で予約制で営業されています。(2023年3月現在)

【凧部屋】

前回、安井さんに案内していただいた凧部屋が新しくなったとのことで、 案内していただきました。

この日集まっていたのは、福生東小学校で年始に開催されたたこあげ大会で凧を上げたメンバーと干支凧に名前があるメンバーだそうです。

干支凧は毎年年男が作成されているとのことです。

【PlayFieldがいな】

2022年4月にオープンしたPlayFieldがいなさん 親子で楽しむサバゲ―場です。10歳以上のみ利用可で親子だけでなく、大人同士でもお楽しみいただけるとのことです。

おもちゃの銃でBB弾を打ち合うサバイバルゲーム。1試合3分。

独自のルールを設けて、楽しめるそうです。 人数が少ない場合、事前に予約すれば本田社長と息子さんがサポートで参加される場合もあるそうです。

僕も体験させてもらいました。

サバゲーは初めてですが、面白かったです。

【PAPILLON SCHOOL(パピヨン スクール)】

フランス語で蝶々という意味だそうです。

英語とフランス語を教えておられるフランス人のデイビッドさん。

来日10年目だそうです。

教室には、2歳から大人の方まで、幅広い年代の方が通っておられます。

【パピヨンホームステイ】

ゲストハウスです。

一階に共有のリビング。

二階には『KAIKE』 『DAISEN』 といった米子に所縁がある名前の部屋と 自分のお酒を持ち込んで飲むことができて、ゆっくりとコミュニケーションをとることができるゲスト用のプライベートルームがあります。

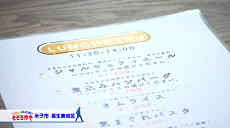

【食堂市場】

2022年9月オープンされた食堂市場さんにお邪魔しました。

おすすめはメニューの一番上にある『シャルキュティエール』

フランスの伝統料理で、豚肉のトマト煮込みです。

ガッツリかなと思いきや、さっぱりしていて美味しいです。

ランチメニューには、自家製野菜のサラダとスープがついてくるそうで、 この日のスープは、ウクライナのボルシチ。

【Forteトランポリンクラブ】

保育園・幼稚園児から大学生まで10名くらいが在席する トランポリンクラブです。

毎年、中国ブロックの代表として国体に出場するなど、強豪チーム。 2023年6月に開催される中四国大会では、出場する全クラスで優勝を目指し週5日、練習を頑張っておられます。

名和地区 NO.02

令和5年2月放送分

【大山恵みの里】

大山恵みの里の川島さんにお話をうかがいました。

朝一番ということもあり、大山町全域から集まった新鮮な野菜や果物が所狭しと並んでいます。

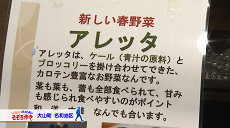

おすすめは『アレッタ』

ケール(青汁の原料)とブロッコリーをかけ合わせた新しい野菜だそうです。

土づくりにこだわっているエコ農研(大山町エコ農業野菜周年栽培研究会)が作られた、体にもよくて、おいしそうな野菜です。

万次郎カボチャもありました。

ジョン万次郎にあやかったカボチャで、以前農家の方を取材させていただいたことがあります。

煮て良し、天ぷらにしても良し、スープも良し

人気のあるかぼちゃです。

大山日本遺産定食

大山おこわと大山そばのセット 2大スターそろい踏みです。

大山おこわは文化庁の100年続く食文化『100年フード』に認定されました。

大山どりに大山豚と、メニューには『大山』の文字がいっぱい!

海も山もあり、食材が豊富です。

【たまご屋工房風見鶏】

たまご屋工房風見鶏さんにお邪魔しました。

車で10分ほど上がったところにある小川養鶏場(昭和45年~)の直営店でたまごと、たまごを使用したスイーツを販売しておられます。

人気のさくらたまごは、さくら色の殻が特徴で、さっぱりとして食べやすいたまごとのことです。

お店の近くにある自動販売機でも購入できます。

配達もしておられるそうですよ。

午前中は、たまごを買いに来られる方が多く、取材にお邪魔したこの日もたくさんの方がいらっしゃっていました。

こだわりのたまごを使用したシュークリーム 多い時は、1日に1000個近く売れたことがあるそうです。

【上大山道場】

旧名和小学校 大山農場分校の体育館を利用した道場で、土山さんにお話をうかがいました。

神戸生まれ、6年くらい前に、奈良県から鳥取県へIターンで移住してこられたそうです。(2023年2月現在)

もともと茶道が好きで、松平不昧公に興味があり、不昧公が武術の達人の一面もあると知り、「知ってしまったからには自分も習いたい!」と不伝流居合術を始められたそうです。

居合は、剣道などとは違い、腰に刀をさしている状態から素早く刀を抜いたり、身を守ったり、と全方位に動くのが特徴です。

不伝流居合術の形を見せていただきました。

【石川県から移築 築200年の古民家】

石川県から移築された古民家があると聞き、北村さんのお宅へお邪魔しました。

大山おろし対策の二重の玄関。暖かいです。

前に住んでおられた方からは、築100年と聞いていたけれど、 使用されていた木材を調べたら、200年前の木材もあり、2回目の移築だったことがわかったとのことです。

韓国のオンドルと同様の仕組みで、 薪ストーブで、水を温め、家中の床下にパイプをはしらせて温めているそうです。

お邪魔したこの日の外気は6.8℃

2階の床下にも、土が敷いてあり、その中をパイプが通っていて、建物全体の温度は20℃から25℃と安定して暖かいそうです。

【なわほ(旧名和保育所)】

数年前まで名和保育所だったそうで、違った使い方をしようと地域自主組織「なわのわ」で運営されています。

集まって活動していこう。今っぽい公民館『ネオ公民館』と表現されています。

『なわのわ』は、名和地区の人がほとんどですが、地区外の人もいらっしゃるそうです。 平均年齢も若く、県外から移住してこられた方が多いとのことです。

お話をお伺いした大見謝さんは、沖縄出身、大山町での生活は6年目。 近所のことが面白くなれば、と組織立ち上げ前から関わっていらっしゃったそうです。

保育所時代は、職員室だった部屋。

約1年かけて自分たちで改修されたとのことです。

この日は、オープンデイということで、お子さんも多く賑わっています。

島根大学の学生さんが、地域貢献の授業の一環で来られていましたよ。

学生さんの目から見ても、「居心地の良い空間」と話してくださいました。

この部屋にあるものは、ほとんどが地域の方からのもらいもの。 庄内小学校が廃校になる際にもらった投票箱がありました。

新しいものをすぐ買うというより、元々あった物をどう活かしていくのか、みんなで考えて楽しめるようにしたいと話してくださいました。

尚徳地区 NO.02

令和5年(2023年)1月放送 米子市尚徳地区

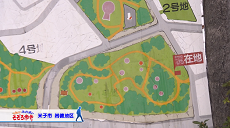

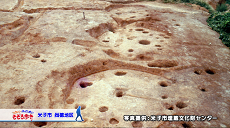

【国史跡 青木遺跡】

米子市埋蔵文化財センターの高橋さんにお話をうかがいました。

昭和46年~52年に調査が行われ、弥生時代中期から奈良時代の住居跡と古墳であることがわかったそうです。

竪穴住居跡が206棟、掘立柱建物跡260棟、古墳は55基見つかり、調査当時としては西日本最大級だったそうですよ。

お邪魔したこの日は、雪を被っていますが、教科書でみる前方後円墳の形です。

5~8つの住居が一つの集落になっていたことがわかります。

丸く植栽されているところは、当時の住居の位置や大きさがわかるようになっているそうです。

【支え愛の店ながえ】

永江地区の拠点。交流の場所として、地域の皆さんが運営している 支え愛の店ながえで松井さんにお話をうかがいました。

買い物難民を救おうと県の事業に名乗りをあげたのが始まりで、2023年2月で10年を迎えられます。

食料品やお菓子もあり、涙が出るほど喜んでくださる方もいらっしゃると話してくださいました。

【支え愛ネットながえ】

鳥取県ギフ鳥-GifTori-:ふるさと納税の仕組みを活用して、鳥取県の地域づくり団体を応援することができる制度に登録されています。

2023年4月には、運動施設などをオープン予定とのことです。

地域包括支援センターを設置することで、米子市からの設置料で運用するなど、 地域のみなさんの知恵と工夫で成り立っています。

【カーシェアクラブ】

ドライバーのお一人が、「話を聞くなら!」と代表の木下さんを呼んでくださいました。

永江地区在住の方が対象で、お出かけや通院など、車の外出を支援されています。

ドライバーは10名。利用される方は124名。(2023年1月現在)

利用した距離に応じて料金がかかりますが、預かり金として積み立てて、必要経費を超えた場合、お金は利用者さんで分割してお返しされるそうです。

ドライバーの皆さんは完全にボランティアということで、本当に頭が下がります。

【尚徳公民館】

地域の歴史に詳しい田子さんにお話をうかがいました。

入り口には立派な門松。 地域のみなさんで制作されたそうですよ。

尚徳地区を花であふれる街にしよう!と10年以上前から、法勝寺電車の線路だったあたりに『尚徳和みのロード』が設けられました。新出雲街道でもあるこの道には、プランターに植えられたパンジーやビオラが咲いています。

田子さんは、尚徳和みのロード運営委員会のメンバーのお一人です。

お邪魔したこの日は、雪を被っていましたが、毎年2回、学校や地域の団体で季節に合わせて植えているとのことなので、そうやって、地域のつながりが維持されているんですね。

【法勝寺川決壊】

地域の歴史に詳しい香田さんにお話をうかがいました。

明治19年の9月に暴風雨によってこのあたりが決壊したそうです。

現在でも、その当時の名残が残っています。(写真右、看板の赤丸)

【下安曇(しもあずま)の由来】

福岡市志賀島を本拠地に栄えた古代豪族である安曇族(あずみぞく)が全国に散らばり その名を地名に残したと言われています。

【樂樂福神社】

日野郡のイメージがある樂樂福神社ですが、米子にもありました!

立派なしめ縄は、住民の皆さんが総出で作られたそうです。

境内には、土俵もあり、お祭りで奉納相撲が行われていたとのことです。

【河田酒店】

入った瞬間に目に入った看板。

久米桜酒造のお酒のラベルとのことですが、カラフルな公会堂! 店主の河田さんにお話をうかがいました。

町の酒屋さんが姿を消していて、先代であるご両親は、廃業してもいいと思っていたけれど、 自身の好きなお酒を買える場所があまりなく、専門店にしたらいいのでは?と10数年前にお店を引き継がれました。

実は、河田さんには以前にお会いしたことがありました。

山陰のお酒が中心で、5つの蔵のお酒が並んでいるそうですが、種類が豊富です。 面白いラベルのお酒も数多く並んでいます。

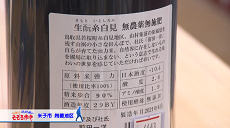

全部好きとのことですが、おすすめは、日置桜の糸白見(いとしろみ)。

若桜町の田んぼがある地域の名前のお酒です。

お米にこだわり、無農薬、無施肥で育てることで、余分なたんぱく質がつくられず、雑味がないお酒になるそうです。