令和3年 年の取材記事一覧

淀江地区 NO.05

令和3年12月 米子市大和地区

【須山醤油】

須山醤油さんへお邪魔しました。

5代目の須山裕文さんにお話をうかがいました。

明治20年くらいから、創業130年。(2021年12月現在)

昔は、淀江駅の近くでご商売をされていて、『淀江』にこだわっておられます。

現在販売されている醤油は、業務用も含めると60種類。

【再仕込醤油】

醤油を作る時、麹に塩水を入れてもろみを作るのが一般的ですが、塩水の代わりに絞った生の醤油をいれる“醤油で醤油を仕込んだ”醤油

味が濃厚になり、甘さが増すのが特徴です。

【燻製醤油】

醤油を燻製にしたら面白いのでは?と作られたそうです。

パスタやチーズにつけたり、隠し味としてもおすすめだそうですよ。

【大山むらさき】

須山醤油といったら『大山むらさき』

試飲させていただきました。

季節によって気温が違うので、通年同じ味にするため、気を遣いながら作っておられるそうです。地域ごとに味が違うと言われるお醤油。代々受け継がれている味をこれからも残していただきたいです。

【よどえジビエ工房】

バス停みたいなかわいい看板のよどえジビエ工房さんにお邪魔しました。

米子で唯一。趣味が高じて、山の恵みを提供できたら、と2019年から、個人で運営されています。

猪肉をもらったのがきっかけで、今では『お父さん、捕まえてきて!』と言われるほど、猪肉が好きになった奥様の理解も得られたそうです

猪肉はないけど、と鹿肉を見せてくださいました。

日吉津アスパルや業務スーパーで購入できます。

【小波浜公民館】

前から気になっていたモダンな建物 小波浜公民館へお邪魔しました。

入口から入ると大きなわらの馬が飾られています。

サイノカミさんにまつわるもので、12月の第2日曜日 朝5時から神事が行われていました。

火の見櫓のイメージを残そうと建築されたそうです。

登らせてもらいました。四方を一望できるようになっています。

当時の半鐘が飾られています。

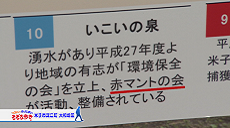

【赤マントの会】

赤マント=アカハライモリ

3年くらい前から池を整備し赤マントを保護する活動をされています。(2021年12月現在)

赤マントは岩の下や藻の中にいるので、そうした場所は残して、掃除しているそうです。

【いこいの泉】

東屋など、人が集まれる場所を作りたいという話もあるそうで、今後楽しみですね!

【こっこ家】

2020年11月のオープンから1周年。

大山どりにこだわったお食事処です。

おすすめの、自慢のからあげ みぞれ煮定食をいただきました。

大山どりと地元のお米(星空舞)の組み合わせを味わうことができるお店です。

鍋や焼肉を想定した店内、各テーブルに換気扇がついているのも嬉しいですね

地元食材のおいしさを是非味わってみてはいかがでしょうか

【三輪神社】

前回お邪魔したのは12年前(2009年)。

縁結びの神社です。

良縁占いの石があり、目をつぶって歩いて、無事についたら、願い事が叶うと言われています。

僕も挑戦しましたが、ずれてしまいました。

何度チャレンジしても大丈夫とのことです。

【江戸時代の礎石】

旧社殿の残った礎石を今の境内に移して保存。

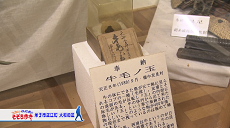

【想風館】

三輪神社の資料館

室町時代の木造と狛犬、天正8年(約440年前)に奉納された、『牛毛ノ玉』(牛の体にできた傷がもとで、まれにみられるコブの一種(毛球))などが展示されています。

見学希望の方は事前にお電話ください。電話(0859)56-2784

【松井酒店】

前回お邪魔した時に訪問した、たちきゅうのお店松井酒店の松井さんと再会しました。

たちきゅう:「立ったまま、きゅうっとやる」が語源

巌地区 NO.03

令和3年11月 米子市巌地区

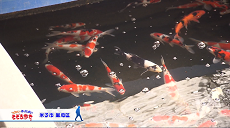

【絵原養魚場】

錦鯉のマークの看板が目を引く絵原養魚場さんへお邪魔しました。 創業して52年。

値段によって、水槽を分けているそうです。

撮影に伺ったこの日は、海外へPRするため、寸法を測り、動画を撮影する作業をしておられました。

一匹ずつ計測用のたらいに入れ、サイズを測定。個別のたらいで動画を撮影。

(コロナ前までは、海外から実際に見に来て買っていたとのことですが、写真では片面しか見れないので、動画にすることでよりわかりやすくを意識しておられます。)

自分で値段がつけられるのも魅力の1つ、 一発勝負、お客さんが高いと思ったら、買ってもらえない。 信頼がすべてとのことです。

かつては、マレーシア国王にも鯉を販売したことがあるそうです。

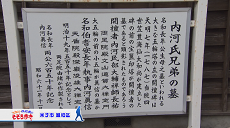

【両足院】

前回お邪魔したのは、2015年 地域の歴史に詳しい 嶋?さんにお話をうかがいました。

両足院には、名和長年公の母親の墓があります。

北条家の家臣であった内河家の出身で、内紛を避け、比叡山へのがれたのち、大山寺のお膝元である蚊屋に来たそうです。

戦死した兄弟や家臣たちのために両足院を建立したそうです。

嶋?さんが15年くらいかけて制作された地域の歴史書「蚊屋と巌および古出雲王国」を見せていただきました。

衰えることない好奇心が元気の源ですね

【㐂多八】

中海テレビ放送をご覧のみなさまにはおなじみの㐂多八さんです。 創業して40年。いまの場所で36年。

2代目として21年。

今年の4月からランチを始めたそうなので、僕もいただきたいと思います。 メニューには載っていない『辛みそラーメン(ホルモン)』 辛さもちょうどよく、美味しいです!

月・木・金曜日のみランチ ※令和3年11月現在

知ってる人しか頼めないメニュー。

みなさんも是非行かれてみてはいかがでしょうか!

【伯耆大山駅】

地域に詳しい能登路さんにお話をうかがいました。

基となる山陰の鉄道は、明治35年11月1日に開通しました。

一番最初に開通したのは、境港、大篠津、後藤、米子、淀江、御来屋の6つの駅

伯耆大山駅の前進となる熊党の駅は、本来なら尾高に建設される予定でした。

治安を心配する声や、農作物への被害を心配した地域住民の声で、今の踏切のあたりに、 熊党仮停車場が作られたそうです。

その後、大山駅と名前を変え、大正6年に現在の伯耆大山駅と改称されました。

現在の王子製紙の前身、日本パルプ工業への引き込み線としても活用されていました。

【米子ジム】

この場所に移ってから3年

小学生が20人ほど、大人は50人から60人くらい通っておられるそうです。

この日は、14・5人くらいの小学生が、ハロウィンだったこともあり、 仮装をして練習に参加していました。

武尊選手や晃貴選手にあこがれて、習い始めた子も少なくありません。

実は、晃貴選手は、米子ジム会長の息子さんだそうです。

僕もミットを蹴らせてもらいました。

受ける人の技術で、いい音が出て、自分がうまくなった気がします。

【米子ジム・岩本くん】

ボクシングを始めて1年半ほど。 目標はK-1チャンピオン!蹴られるのは怖くない、友達もいっぱいいて、楽しいと話してくれました。

【米子ジム・多田くん】

ボクシングを始めて約2年。

もともと、空手をやっていたとのことで、武尊選手や晃貴選手にあこがれて、ボクシングをはじめたそうです。

最初は、怖かったけれど、慣れたと話してくれました。

元気いっぱいの子どもたち、ここから未来のチャンピオンが誕生するかもしれませんね。

八郷地区 NO.04

令和3年10月 伯耆町八郷地区

【マルシェきしもと】

大山ガーデンプレイス内に25年前にオープン。

おいしい野菜や果物がいつも並んでいます。

日光地区など、大山のおひざもと(大山のくろぼく)で育った野菜が多いです。

朝収穫したものを朝のうちに持ってくるため、新鮮です。

県外から来て、お土産に買って帰る方が多いと話してくださいました。

ハタケシメジ、マコモダケなど珍しい品々も並んでいます。

【佐々木水車】

佐々木さんが作られた水車です。

このあたりには、たくさんの水車があったそうです。

いい里山にしようと、椎茸を栽培したり、わさびを植えたりして、整備しているそうです。

佐々木さんに大山寺周辺についてのお話を伺いました。

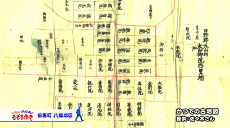

かつての地図を見せてもらいました。

大山寺には42坊の寺があり、丸山は里坊と呼ばれ、冬になると僧侶が降りてきて過ごしていたそうです。

明治の廃仏毀釈後にすべて取り壊されてしまいましたが、明治までは、ずらーっとお寺が並んでいたそうです。

丸山が日野郡になった時の地図。

当時戸長をしていた佐々木さんのご先祖が手書きで残したものだそうです。

他にもたくさん古文書はあるけど、読めないものもあるとのことで、 その中から、新たな郷土の歴史が見つかるかもしれませんね

【FBI】(FIRST CLASS BACKPACKERS INN)

前回お邪魔したのは6年前。

オープン前日か、前々日のことでした。

あれから6年、現在でも、完成形は決めていないとのことで、どんどん建物が増えていくようです。

なんとプールができていました。

冬は寒さが厳しいけど、夏は涼しい、大山の環境は最高!ゴールを決めていないので、どうなるかわからないと話してくださいました。

どうなっていくのか、これからも楽しみです。

【丸山交流館】

佐々木さんに古地図で見せてもらった丸山集落へ 地域のみなさんと待ち合わせをしました。

【ふるさと丸山】

自分たちのふるさとがどんなところなのか。先人の足跡を記録しておこうと、作成された「ふるさと丸山」。

編集委員として、関わられた3名の方々にお話を伺いました。

【丸山神社】

大山寺に祀られている思兼命(おもいかねのみこと:知恵の神様)を同じように祀っています。

西国三十三ヵ所のお堂を大山寺領にもってきましたが、火事で焼けてしまい、全ては残っていませんが、丸山には15番と16番が残っています。

観音像が祀られている観音堂に案内してもらいました。

もともと観音堂は2つありましたが、1700年代の終わりか1800年代の初めくらいに2体を一つのお堂にまとめられました。

昔は、盆踊りなどもやっていたようですが、最近はやっていません。

丸山のみなさんによって大切に守られてきた観音像。

この地域を見守ってくれることでしょう。

【カエル工房】

前回訪れたのは、8年前。

女子ボクシング金メダリストの入江選手がペットとして飼っていることでも有名になったベルツノガエルのレプリカ、ミジンコやカエルがモチーフのカットクロスなどが、並んでいます。

思わず驚いたヘビのレプリカ。僕、ヘビは苦手なので、レプリカだとわかっていても怖いです。

博物館などから注文があるほど精巧な作りで、本物から型をとり、着色していくそうです。

もともと爬虫類が好きで、絵を描くことも好きとのことなので、

まさに天職ですね

【鳥獣戯画シリーズ】

前回お邪魔したときにはなかった、鳥獣戯画シリーズ。 置物やブローチなどを作成しておられます。

今後も、どんな商品が飛び出すのか期待です。

【大山焼 久古窯】

大正時代、一度はなくなってしまった大山焼、

1970年頃に開窯。昔の大山焼とは違うので、集落の名前からとって、久古窯と名付けられたそうです。

2020年の1月に窯元を引き継いだ2代目の鈴木治道さんにお話を伺いました。

たたら製鉄の炉でおきている現象を焼物に。日本刀の玉鋼と光るメカニズムは一緒。 焼き方で、色も模様も変わります。ひび割れ方は完全に自然任せ。 発色も、グリーンだったり、ブルーだったり、いろんな色にかわるそうです。

焼いて、窯から出すまでわからないとのことです。

これからどんな作品が生まれるか、楽しみですね

明道地区 NO.04

令和3年9月

【DARAZ CREATE BOX】

全国から大学生が参加する武者修行を開催されています。 関東や関西から6名の大学生が参加しています。

元町通り商店街を盛り上げて活性化することをテーマに開催されたビジネスの企画を考え、実行するビジネスインターンです。

コロナ対策もしっかりとなされています。 コーディネーターの土岐さんにお話をうかがいました。

DARAZと変態のコラボが実現しました!

だらず様:とっぴょうしもないことをしちゃう

武者修行のテーマ:「きみの変態※を支援。」

※変態:ビジネスは一つの手段、自分自身に問うたりすることで変化していく

【小さな今井】

2019年9月21日にOPENした「小さな今井」におじゃましました。

多賀さんにお話を伺います。本づくりをお手伝い 1冊からでも作れます!とのことです。

最近の話題作は、山陰柴犬の写真集。

SNSでも話題になった山陰柴犬の双子の写真集です。

第2回、小さな今井大賞 長編小説部門を9月頃開催予定です。

コロナが落ち着いたらワークショップなども再開したいとのことです。

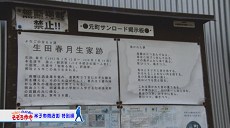

【生田春月】

小さな今井さんで話がでた生田春月の生家があった場所を訪れてみました。

建物は残っていませんが、生家跡であることが分かる看板がありました。

生田春月:詩人・翻訳家。 小説家:代表作「相寄る魂」。評論家。 明治25年この地で生まれる。

あらためて生田春月の作品を読み返してみたくなりました。

DARAZ CREATE BOXの販売の様子、3班に分かれて販売しています。

【DARAZ CREATE BOX 販売の様子①】

コロナの影響で学校に通えず、やりたいことができなくて、なんで大学に入ったのだろう?と思った時このプログラムを見つけて、参加してみようと思った。

展開図から箱を作り、飾りつけをして並べ、オリジナルの商店街をつくるワークショップ。 賑やかで素敵な商店街をイメージしてもらう狙い。

街について考えてもらうきっかけになれば・・

【DARAZ CREATE BOX 販売の様子②】

よにゃごクリームソーダ 米子は猫が多いイメージがあり、 大山と海、米子の猫をデザイン。 米子はあったかい街と話してくれました。

中高生が集える場所。

そこに手軽な料金で買える飲み物があったら、と考えたドリンク。

僕は梨クリームソーダをいただきました。

【松田染物店】

1702年創業 創業当時から紺屋町でお店を構えていらっしゃる「松田染物店」 ご主人の松田成樹さんにお話をうかがいました。 この日は、大漁旗の下書き作業中。

昨年末から、染めた生地を使って日常でも使えるものを作れないか、と 隣町の商店街の中にお店をオープンされたそうなので、ご主人と一緒に行ってみました。

【瑞染堂】

ご主人が染めた生地を奥さんが加工。 染物を身近に感じてもらえたら、と話してくださいました。 息子さん(14代目松田一晟さん)が染めた生地を使ったエプロンなのだそうです。

かばんやポーチ、名刺入れなど、日常で使える商品が並んでいます。

【DARAZ CREATE BOX 販売の様子③】

東大生が考えた「東大ナッツ」。

米子の印象は、人が少ないとのことですが・・

米子の人は、米子のことが好きな人が多い。 販売していると、興味を持ってくれたのが、嬉しかったと話してくれました。

味は4種類。

おすすめの甘醤油!早速いただきました。

【土曜夜市】

運営に携わっている亀井さんにお話を伺いました。

亀井さんの活動の原点は、この地域で育って楽しかったという記憶が残っていること。 関われる立場にいることも原動力と話してくださいました。

僕が子供の頃は、2か月のうち毎週やっていたこともある土曜夜市。

当時は、土曜日も午前中も学校があり、学校が終わった後に祭りにかけつけていました。

昔に見た祭りの様子は残っている。 今の子どもたちにも、そんな体験をしてほしいとの思いで活動されています。

【元町音頭】

元町サンロードのうただと思っていた歌は『元町音頭』。

商店街の中にある?橋茶店のご主人が作詞作曲、さらに歌っておられました。

今後は、一緒に活動してくれる仲間を増やしたいとのことです。 やりたいことがある人が集まる場所になればいいなと語ってくださいました。 詳しくは元町通り商店街振興組合まで

根雨地区 NO.02

令和3年7月 【日野町根雨地区】

日野町に開局した3年前から数えて2回目になります。

【金持テラスひの】

テラスがオープンしたのは3年前。

日野町が運営する施設で、町の特産品や町内で取れた野菜などを販売しています。

(まめなか屋)

店名の由来は、来ていただいた方に「元気にされていますか?」という意味です。

【ヴィンテージ ジーンズ工房「B.O.T.」】

ヴィンテージと呼ばれる時代 アメリカで実際に使われていたミシンを使用し、 部分ごとに縫製。

基本的にオーダーメイド。

こだわりの一点ものが並んでいます。

日野町の特産品である椎茸、 手作りの豆腐やこんにゃくも購入することができます。

【レザークラフト「かかあ工房」】

町内の工房で作られた革細工の小物などを販売しておられます。

【金持ブランド】

ドレッシングや玉子かけごはん専用醤油など、18種類の商品を7月から販売しています。

今後も種類が増える予定とのことです。

日野町にお越しの際は、是非まめなか屋にも足を運んでみてはいかがでしょうか。

【日野町歴史民俗資料館】

前回、黒坂地区を訪れた際にお世話になった山田さんにお話を伺いました。

もともとは、根雨公会堂。

昭和15年(1940年)に近藤家7第当主、寿一郎氏によって寄贈された建物です。

戦時中の敬老会の様子が写真に残っていました。

山田さんが子供の頃などは、映画を見たりと、来るのがワクワクする場所だったとのことです。

昭和43年、赤痢が流行した時は、臨時の収容所として機能して、山田さん自身も14日間ほど入院していたと話してくださいました。

資料館に入って正面にあるピアノは、建物と同じく、近藤寿一郎氏により、根雨小学校に寄贈されたピアノです。音楽の授業に使用され、山田さんもこのピアノで校歌を習ったそうです。

修理すれば、直るとのことで、日野町文化ホールか、この資料館で演奏会を開くのが夢だと語ってくださいました。

【お食事処いりえ】

オープンしてから1年半。 以前は、レストひのを50年以上、営んでおられました。

人気の酢豚ランチをいただきました。

昔ながらの中華の酢豚。名物なのもうなずけます。

休みのほうが疲れるといわれるくらい、まさに働くのが元気の秘訣ですね。

1+1で1なのが、夫婦。

どちらかがかけたらできないと話してくださいました。

楽しみにしているお客さんのためにも、これからも元気で続けていってくださいね。

【白つつじの会(日野町図書館)】

平成18年、県の事業で生田長江さんのセミナーを開催したことをきっかけに結成した 「白つつじの会」。

生田長江さんは日野町貝原出身の文学者です。当時の文壇で大きな存在だったそうです。

大きな功績は、ニーチェの書籍をすべて翻訳したことです。

普段読んでいる本とは全く違い、難しい本だけれど、セミナーなどを通して勉強されています。

地域の人に、もっと知ってほしいと話してくださいました。

長江さんの奥さん、ふじをさんが亡くなった時、

白つつじの花がぽとんと落ちるように奥さんが亡くなった と表現したことに会の名前は、由来しています。

【生田長江顕彰碑・延暦寺】

生田長江が小さい頃、延暦寺の大典和尚から漢籍を教わった寺であり、 長江が学んだ地であるこのお寺に顕彰碑が建てられました

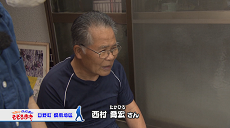

【めだかの楽校】

西村さんにお話をうかがいました。

商売と遊びが半分ずつ。

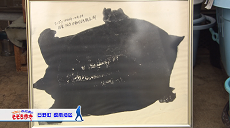

日野川で捕れたすっぽんの魚拓?を見せていただきました。

額に入る大きさに縮小して作成したとのことですが、 実物の甲羅を乗せてみると・・・・

周りは、エンペラというコラーゲンだそうです。

お客さんに見てもらって、楽しんでもらえれば、 情報交換の場になれば と話してくださいました。

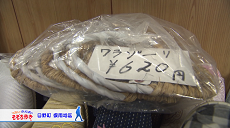

【大江商店】

昭和25年から、以前は元の奥さんが営んでおられました。 手伝いを依頼され、奥さんが亡くなられたのち、跡を継いで40年。

昔は、にぎやかで、お店を畳むという選択肢はなく、自然と続けてこられました。

あると便利な商品が所狭しと並んでいます。

洗濯板やワラ草履も販売されていました。

『オンセンス 』

僕も、子供の頃入ってた入浴剤。 懐かしい商品のおかげで、当時を思い出すことができました。

車尾地区 NO.04

令和3年6月

【同人誌 米子文学】

地元の方々が趣味で執筆されている小説とエッセイを集めた『米子文学』 廣澤さんにお話を伺いました。

現在に限ると、廣澤さんの作品が一番多いとのことで、10冊出しておられます。

廣澤さんが車尾に引っ越してこられたのは今から30年前、

30周年の記念として書かれたエッセイも載っています。

車尾の魅力は、「水」と「道」

かつての出雲街道である古道があったりと、起点となる場所が多いと語ってくださいました。

廣澤さんの次回作は日野郡について、現在執筆中とのことです。 完成が楽しみですね!

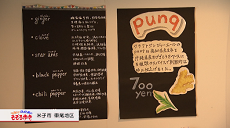

【GRAVTY.co】

本業は建築や不動産。

土曜日だけ、カフェをオープンされています。

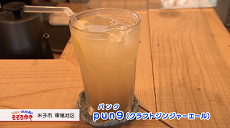

インスタグラムなどで話題になり、お客様がよく注文されるのが、クラフトジンジャーエール「pun9(パンク)」。

車尾の9、お店の番地の9、国道9号線に面しているなど、数字の9にまつわることもあり、pun9と名付けられました。

僕もいただきました!

一口飲んだ時の生姜の風味。

数種類のスパイスを混ぜているので、2口目を飲んだ時、のどのあたりにスパイスが・・ 飲んだ後は、スッキリ、さっぱり!

暑い時期ピッタリなドリンク、今まで飲んだことのないジンジャーエールです。

今後も、お客様やさらなるコミュニケーションの場として活用していければ。と話してくださいました。

【梅翁寺】

もともとは上新印の圓福寺の境内にあった梅翁院の名を譲り受けたお寺です。

1621年に現在の医療センターのあたりに建立されたのち、

日野川の氾濫により2回ほど流され、1726年、現在の場所に建立されました。

貴重な地獄極楽図を見せていただきました。 絵の4分の3が地獄という物々しい雰囲気ですが、ちゃんと暮らしなさい。という意味が込められている と住職が話してくださいました。

【車尾 古道】

廣澤さんに教えていただいた古道を探してみました。

一人二人がやっと通れるかどうかの細い道。

車では通ることができない。歩いてみて発見できる道です。

まさにそぞろ歩きの醍醐味です。

【慈眼庵】

観音様が慈悲深い眼をしていることが由来のお寺です。

前回お邪魔したのは7~8年前。

その時も皆さんが掃除をされていました。

さんさん会の山根さんにお話を伺いました。

さんさん会:花まつりの運営をされています。

去年・今年と新型コロナウイルスの影響で実施できませんでしたが、 一昨年の様子をおさめた写真を見せていただきました。

地域の子どもたちが踊りを奉納している様子など、 この子たちが次の世代、がんばってここを守ってほしいと話してくださいました。 来年こそまた開催できるよう願っています。

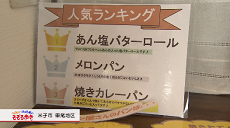

【中島のパン屋さん】

店長の佐々木さんにお話を伺いました。

地名が由来のお店です。

令和元年7月4日にオープン。 もうすぐ丸2年を迎えます。

北海道産小麦を使用。無添加と、こだわりのパン屋さんです。

実は、僕 無類のパン好きなんです。

早速、人気№1のあん塩バターロールをいただきました。

とても美味しかったです!

【貴布禰神社】

前回お邪魔したのは17年前。

宮司の来海さんにお話を伺いました。

鎌倉神社から深田家とともにある神社です。 京都鞍馬山が本社。弁慶・義経が修行したとされる鞍馬寺の隣にある貴船神社 時代によって、漢字が違うこともありますが、(きふね神社)は全国に500社あるそうです。

明治31年当時の建物や 嗒然 画 の絵馬、最古の棟札を見せていただきましたよ

現存する狛犬としては、鳥取県内最古として、昨年米子市指定有形文化財に指定されました。

日野上地区 NO.03

令和3年5月 日南町日野上地区

【大塚食品】

15年前にもおじゃました大塚食品さんにうかがいました。 魚釣りが趣味という大塚さん。 手作りのタモと採った魚の剥製を見せてくださいました。

今回も手作りのタモを頂いちゃいました!

大きなマスの剥製は、日南町の阿毘縁で釣ったとのことで、 日南町での生活を満喫していらっしゃいます。

本業はお豆腐屋さんの4代目 演歌とラッパを流しながら、移動販売をしておられます。

ほとんど病気もしないし、元気そのもの!と大塚さん。 15年後、また再びお会いしましょう!

【道の駅 日野川の郷】

この春入社されたスタッフの井上さんにお話を伺いました。

農家さんの愛が詰まった食べ物を各種扱っています。

【にちなん朝市】

毎週土日に地元の採れたて野菜を販売しています。

生産者の田辺さんにもお話を聞きました。

日南町産のもち米『きめのもち』を使ったお餅は、 取材に伺った時には、すでに完売。

この日はアスパラガスとドーナツを販売されていました。

【グリルサンド キャンディーズキッチン】

濱岡さんにお話を伺いました。

キューバサンド:キューバ移民がフロリダに渡り、その後アメリカ東海岸で流行したホットサンド。日本でいうおにぎりです。

今年3月からスターとした移動販売車には、イラストが描かれています。

サクサクの食感を大事に、焼き立てを提供するため時間はかかるそうですが、スパイシーで美味しいです。

現在は、道の駅日野川の郷のみで販売しておられます。

将来は、自分のお店を持つのが夢と語ってくださいました。

【浄香寺】

天正7(1579)年に創建されたお寺で、もともとは多里にありました。 現在の菅ノ原地区には、昭和10年に建てられました。

窓から見える山の裏には鉱山があり、かつては、クロムが採れていたとのことです。 事務所や商店などがあり、賑やかだったそうです。

【大柄組】

自然薯で有名な大柄組さんに伺いました。 全国的に珍しい自然薯栽培を始めて17年。

定番の自然薯そば・うどんはもちろん バームクーヘンやショコラなど、洋菓子も扱っておられます。

定植の時期とのことで、畑を見せていただきました。(4月末収録)

植えた場所に目印として棒をさしています。 5反の畑で取れる自然薯は約2,300本。

11月中旬から下旬の収穫の頃には1メートルほどになるとのことですよ

(撮影:2017年5月14日 提供:日南町観光協会)

【神宮寺】

『奥日野の藤寺』こと神宮寺さんにおじゃましました。

取材にうかがったこの日は、まだ咲き始めでしたが、 放送が始まるGWの頃には、きれいな藤の花が咲いているでしょう。

【樂樂福神社(ささふくじんじゃ)】

宮司の木山さんにお話を伺いました。

万葉集の楽浪(さざなみ)の読み方にならい樂樂福となったと伝えられています。

前回、お邪魔した時はお祭りの日でした。

近年は、コロナの影響でお神輿が出せませんと寂しそうに話してくださいました。

林業が盛んな日野町。民芸品として奉納された杉玉。

浅草の浅草寺の提灯をイメージして飾っていますとのことです。

お堂からは、雅楽が聞こえてきます。 参拝客から「能の雰囲気にあっているから」と雅楽のCDを奉納されて以来、 ずっと流れています。

【旧日野上小学校】

8年前にUターンして日野町に戻ってきた安達さんにお話を伺いました。

以前は米子でデザイナーをされていた安達さん。

僕もお世話になったことがありました。

現在は、日野町のまちづくり協議会の支援員の傍ら、デザイナーのお仕事もされています。

大正時代に植えられたイチョウの木も概ね100年のことで、旧日野上小学校のシンボルです。

コロナの影響で、去年は実施できませんでしたが、大イチョウをライトアップする『銀杏夜会』を開催。

黄金の絨毯が広がる秋が楽しみです。

就将地区 NO.07

令和3年4月 米子城特別編

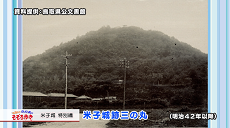

米子城跡三の丸が国史跡に追加指定されました。

湊山球場として親しまれた三の丸公園。

撮影日(2021年3月27日)は、三の丸PARKFesが開催されていました。

応仁の乱の頃、山名宗之が砦として築いたのが始まりで、本格的な城になったのは戦国時代。

吉川広家により築城がはじまり1602年頃、中村一忠により完成しました。

明治2年頃、藩庁へ引き渡され、その後取り壊されました。

米子城は、五重の天守閣。副天守、四重櫓 と壮大な城だったといわれています。

以前この番組でお世話になった城下町観光ガイドの川越さんにお話を伺いました。

御城印:登城記念として販売しています。

湊山球場として親しまれたあたりが三の丸。 駐車場になった場所には、米蔵がありました。

【松江監獄 米子支部】

米蔵が頑丈なので、監獄として使用していたそうです。

町人から、街中に監獄があるのは、いかがなものか、という意見がでて、 後藤家が自分の土地を監獄用に提供、交換する形で、後藤グランドと呼ばれるようになりました。

現在住吉地区にある拘置所は、その名残です。

後藤グランド→湊山球場→三の丸公園

牛乳手形:今でいう商品券

牛乳神社:現在の西部医師会事務所のあたりにあった牧場(昭和15年に閉場)

城山大師:大正11年頃、安達弁市(あだちべんいち)さんが失明し、祈願のために四国八十八ヵ所を巡り、38番目の地、土佐(金剛福寺)で目が見えるようになったことにあやかろうと、城山にも八十八ヵ所にお地蔵様を設置。

城山の正式な登城口 家臣や敵が攻めてくる場所も、ここから、とのことです。

【札うち】

身内に不幸があったとき、7日ごとに地蔵参りする風習

京都発祥ですが、現在でも変わらない形式で行われているのは米子だけといわれています。

米子市史編さんにも携わった。山陰歴史館国田館長に米子城にまつわるお話を伺いました。

「(米子城を解体した際にでた材木が)風呂の薪になったというのは本当ですか?」

すべてではなく、天守の一部の材木とのことですが、一部は風呂の薪になったそうです。

古物商 山本新助さんが買い取られたとのことで、古い物を集められるのも納得です。

【米子城騒動】

政策を取り仕切る横田内膳を中村一忠の側近が妬んだのがきっかけでおきた騒動で、 横田内膳は、暗殺されてしまいます。

米子の街を整備した横田内膳。もっと長生きしていたら、更に発展していただろうと話してくださいました。

【在りし日の米子城】

境港市の友森工業がCGを活用して作成した米子城の復元イメージ図

【発掘調査】

発掘調査に携わっておられる濱野さんにお話を伺いました。 大学時代考古学を専攻。福市遺跡や伯耆遺跡など、鳥取県西部には遺跡がたくさん。 好きな遺跡を発掘したいと米子への移住を決めたとのことです。

今後球場のスタンドを撤去するのに合わせて、内堀あたりの発掘も予定されています。 ゆくゆくは御殿がどうなっているのか調べたいと笑顔で語ってくださいました。

【飯山(いいやま)】

川越さんから教えていただいた隠れた桜の鑑賞スポット、飯山へ行ってみました。

ボランティアで、山頂へ続く階段の掃除をされている山崎さんに出会いました。

山崎さんが草や木を刈ってくださっているので、飯山からは城山がよく見えます。 こうしてみると、城山の石垣は、色が違うのが一目瞭然ですね。

「石質が違う」と山崎さん。 実家が石屋さんだったこともあり、子供の頃から石に親しんできたと話してくださいました。

よくよく聞くと、知らないことだらけ。 これから発掘調査も行われる米子城跡、あらたな発見が楽しみです。

上道地区 NO.03

令和3年3月

【ここあん(子己庵)】

子どもを見つめ 己を見つめ 集い語らう場所 という意味の子己庵の渡部さんにお話を伺いました。

もともと、14年くらい前から、親子でわらべ歌・おもちゃ・絵本の読み聞かせなどを 開催するコミュニティとして運営していた場所で、2017年から、ヨーロッパのおもちゃを扱うお店も始められました。

親子で、どうやって遊んでいいかわからない、そのお手伝いをしたい。と活動してこられました。 長く使える良いおもちゃを扱っている場合が少なったこともあり、耐久性・安全・色・デザインもよいヨーロッパのおもちゃを扱うことを決めたとのことです。

インテリアとして置いてもかわいいですね

壁に扉があり、扉の奥には、落ち着いた空間が広がっています。 3月末には春休み企画も計画されているとのことです。

最新情報は 子己庵HP または、『境港 ここあん』で検索

Caféマルマス 1968年まで醤油工場だった蔵を改装して、2012年カフェとしてオープンしました。 メインは2階と話す増谷さん。

開店(11時)から17時まで、いらっしゃるお客様もいらっしゃるそうです。 常連の皆さんに愛される隠れ家的カフェ。

増谷さんおすすめの豆を使ったコーヒーをいただきました。

メインの2階へと続く急な階段を上り続けられる限り、お店を続けていきたいと話してくださいました。

【小倉水産 】

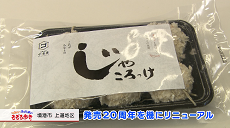

小倉水産といえば、『じゃころっけ』

実は、コロナ禍で1年ストップしていたそうですが、発売から20周年を迎えることもあり、原点にかえってという意味を込めて、パッケージをリニューアル。今後地元スーパーへ売り込みを行われるそうです。

新商品『アマビエじゃなくてアマエビ』は、社員の一人が考案。パッケージのデザインもされたそうです。

その他にも、『ホタルの辛騒ぎ』など、ユニークな名前の商品も発売されています。

創業から65年、(2021年3月現在)

地域の人々に喜ばれる商品を作っていきたいと語ってくださった4代目 小倉大造さん これからも正直な食品づくりを続けていってくださいね。

【建設中の境港市民交流センター 】

完成したら、境港の新たなランドマークになるでしょう

【たこQ 】

オープンしてから18年。

お店の名前の由来は、たこ焼きの「たこ」とキューピーマヨネーズの「Q」から来たという。

たこQさんにお邪魔しました。

メニューは様々、その中でももち入り明太マヨをいただきました。 「餅が入っているのでもっちりした食感」おいしかったです。 明太を味わってもらうため、ソースはかけず、明太とマヨネーズのみ

コロナの影響で、店内で食べられる方が減っており、 元の賑わいある店内に戻ってほしいと話してくださいました。

【正福寺 】

上道に来たら、必ず立ち寄る「正福寺」 本堂は、境港で一番大きいそうで、木造の本堂としては、一番古いといわれています。

空間がもつ力をみつめていただきたいと住職。

本堂には、いくつか足跡マークの場所があります。

そこに立って、見上げてみると書が・・

『凡夫のこころ』

要約すると、謙虚に歩んでいきましょうとのこと

その近くにも足跡マーク。

こちらは、ダウン症の書家・金澤翔子さんの書です。

『一隅を照らす』

意:すべての人々がその場その場で光り輝いている

右上がりの意味がわからない翔子さんために母(泰子さん)が、翔子さんと手をつなぎ、坂道を上がり続け、体で覚え、完成した書です。

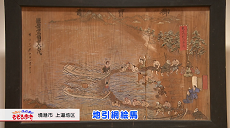

【地引網絵馬】

境港の指定文化財に指定されている「地引網絵馬」。

地引網での大漁で歓喜している様子が描かれています。

その真正面には、金子みすゞの「大漁」の書。

大漁で人々が歓喜しているその裏、海の中ではたくさんのイワシが弔われています。

目に見えるものだけでなく、その背景を知ることで、見え方が変わってくる。 奥の深い世界です。

淀江地区 NO.04

令和3年2月 淀江町宇田川地区

【天の真名井】

8年ほど前にお会いした方と待ち合わせをしてお話を伺いました。

以前伺った際には、陶芸教室で陶芸に挑戦されていた長谷川さん。

陶芸の先生の都合で現在陶芸教室はなくなってしまったそうです。

現在は、スポーツ推進委員として活躍されています。

去年は、コロナの関係でイベントの中止が相次いでいますが、

1参加者としてイベントへ参加されたりと行動的です。

鳥取市で開催された発掘の現地説明会がおすすめだと語ってくださいました。

天の真名井は江戸時代初め頃、神社の棟札に登場

古事記や日本書紀に出てくる 天照大神の話に登場する真名井

中でも最高位の『天(あめ)の』とつくのは、宮崎県の高千穂とここだけじゃないかとのことですよ

日々の営みに必要な水。

地元の方々が保全・維持管理を行うおかげできれいな水が守られています。

【森田救助犬訓練砦】

2013年、初めて会ったときに、救助犬を目指していたエルザが、

なんと・・山陰で唯一の災害救助犬になっていました!

警察犬が20頭いたら、その中で1頭受かるか受からないかの難しい試験です。

西日本豪雨の際は、広島に赴き活躍しました。

2020年3月に鳥取県と災害協定を結びました。

9名のメンバーで構成される救助メンバーは、救助犬チームが4人。

残りのメンバーは、避難所での心のケアを担うセラピードッグの派遣も行います。

エルザは高齢犬のため、大会は目指したりしません。

エルザの親も優秀でしたが、子犬がいないため、血が絶えてしまいます。

自分の体が動く限りは、新しい犬を育てながらエルザの最期を看取ろうと思うと語ってくださいました。

【本宮の泉】

生まれも育ちも本宮!という方々からお話を伺いました。

日量30,000トンを湧出する豪快な名水『本宮の泉』

蛇口から出る集落の水も名水です。

年に一度、川底をきれいにするなど、住民に守られている泉です。

飲んでみましたが、まるい感じの水です。

お話を伺った本田さんの親世代では、ここでわさびの栽培を行っていたとのことで、

水のきれいさは折り紙つきです。

【白鳳の里】

敷地内では、大山の湧き水を無料で持ち帰ることができます。

(営業が終了する21:50頃まで利用可能です。)

温泉の源泉(33℃)と湧き水(15℃) どちらも飲用可、

温泉の源泉が人気のようです。炊飯用やお茶に使用するとおいしいと評判だそうですよ

白鳳の里さんの名物といえば、湧水を使ってつくる自家製豆腐!

館内の食堂でも購入・味わうことができます。

お客さんの要望に応えてテイクアウトも実施中!

テイクアウトを予約してから温泉に入り、帰りにできたてのお弁当を持って帰る!お客様も多いそうです。

【三輪山の清水】

淀江トンネル南側の側道脇から湧き出る名水。

穴場的なスポットながら、地元以外の方も汲みに訪れる場所です。

【湯口(ゆぐい)の泉】

稲吉集落の中にある「湯口の泉」

地域に密着した泉です。

【和傘工房 初音】

和傘工房初音におじゃましました。

和傘を作ろうと思ったきっかけは、もともとものづくりが好きだったことと、傘職人を募集していたからと明るく話してくださった

長谷川さん。

作り始めてから10年以上経つそうです。

大山の大献灯の傘も制作されています。

傘に使用する“ろくろ”という部品は、日本全国でも岐阜に1人しか職人さんがおらず、

材料が手に入りにくいそうです。

和傘工房初音さんのHPから購入できます。

御来屋地区 NO.02

令和3年1月 大山町御来屋地区

【お魚センター みくりや】

お魚センター みくりやにおじゃましました。 センターが出来たのは、10年ほど前。(2021年1月現在)

鳥取県漁協が運用しているため、新鮮な魚が多く並んでいます。

今の時期の旬は、『ぶり』 取材でおじゃましたこの日は、約10kgのぶりが並んでいました。

県内トップの漁獲量を誇るサザエは1年に1ヶ月の禁漁期間以外は、 年中並んでいます。

これぞ御来屋の醍醐味!大きさにより値段の幅はありますが、1個100円~200円ほどで買えるとのことです。

お話を伺った網田さんは、鳥取市出身。JFかろいちでのバイト時代を入れると8年。

異動で御来屋に来たとのことで、県外のお客様が多いかろいちと地元のお客様が多い御来屋の違いに最初は戸惑ったと話してくださいました。

【支え合いのまち みくりや】

もともとは、商店が多く、生活に必要な物は、街で揃うほどの商売の街だった御来屋。

現在は空き家が多く、さびれている街をなんとかしようと集まった有志で活動しておられる皆さんにお話を伺いました。

【リチ宿】

御来屋に100軒近くある空き家の一つで、英国出身のリチャードさんか運営されています。 清潔で快適に過ごせるように改装しています。支え合いのまち御来屋のメンバーもゴミ出しを手伝われたそうですよ。

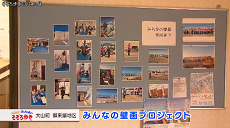

【みんなの壁画プロジェクト】

交流の促進の一環として、地域の子どもたちに地元での思い出を作ってもらいたいという思いから実施した『みんなの壁画プロジェクト』。

名和小学校と名和中学校の生徒さんから壁画のアイデアを募集し、それを元に大山町在住のアーティスト朝倉弘平さんが構成、デザイン、ワークショップに参加された親子の協力もあり、2020年11月に無事完成しました。

くじらの口の中に子どもが入っていたり、海の中でキャンプしていたり、カニとカニ歩きをしていたり・・ 子どもならではのアイデアがいっぱいです。

壁画の前をステージにして、イベントも開催してみたいということです!

【名和神社】

地域の歴史に詳しい方々と待ち合わせをしました。

明治16年に建立された名和神社は、別格官弊社。旧名和町の4地区ある集落から各2人の総代が選ばれ、計8人の総代と宮司の9名がいらっしゃいます。

※別格官弊社 国家のために、特別な功労があった人を祀る神社 名和神社には、名和一族が祀られています。

先代の宮司さんが無くなられたため、次の宮司を決める必要がありますが、現在申請中。

5月に行われる春祭りまでには、決まってほしい。と話してくださいました。

昔、名和家の米蔵があったため、神社の裏からは焼き米がでてくるそうです。

いつの時代の米かはわかりませんが、もしかすると名和長年の時代のお米かもしれませんよ!

あと15年で名和長年の没後700年。それまで皆さんもお元気で!

【みくりやタイムズ】

支え合いの街 御来屋が発行している『みくりやタイムズ』。

海外のアーティストが漁港に描いた壁画のマップが載っていて、最近は訪れるお客さんが増えたそうです。

最初に訪れた、お魚センターみくりやさんの壁にも絵が描かれています。

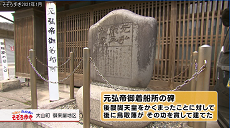

【元弘帝御着船所の碑】

前回訪れた際にお話を伺った 塒(ねぐら)さんと再会しました。

隠岐に流された後醍醐天皇が脱出した際、背負って屋敷に匿ったことから由来した 珍しい苗字です。

33代目の塒さんは後醍醐天皇が再起を誓われた地、御来屋の歴史を後世に伝えることを使命に人生を歩んできたと語ってくださいました。

口伝えだった一族の伝承を形に残すため本を出版されたそうです。