令和2年 年の取材記事一覧

法勝寺地区 NO.03

令和2年12月 南部町法勝寺地区

【まごころ市】 9年ぶりにまごころ市にお邪魔して、店長の松川さんからお話を伺いました。

平成10年のオープンから22、3年。(2020年12月現在)

新鮮な野菜が並んでいます。 僕が手に持っているこの大根はいくらでしょう?

・・・なんと150円!

新鮮な野菜を安く販売しています。 生産者さんの自信にもつながると話してくださいました。

【まちなか展示 一式飾り】

地域に詳しい大下さんと待ち合わせをしてお話を伺いました。

5~6年前(2015年4月)にできた『まちなか展示スペース 一式飾り 常設展示場』

もともと、一式飾りは同じもの(材料)一式で見立ててつくる飾りのことで、釘や接着の物は使わず、作るのが決まりで、各家によってつくり方は極秘。旧正月である1月14日の朝、扉を開くまでどこにも教えないという行事です。

開けたら、同じ題材ということもあり、どの家も探り合いながら行っていたとのことです。 ここ数年は春のさくら祭りに合わせて開催されます。

今年は新型コロナの影響で開催することはかないませんでしたが、迫力のある飾りが並んでいます。

疫病退散のアマビエ、 一式飾りを見て、心の中から元気が湧いてくる と話してくださいました。

【えん処 米や】

役場により改修工事、4年前にオープンした『えん処 米や』さんにお邪魔しました。

もともとの屋号が米やであること、ご縁の縁、縁をいただく場所という意味で名前を付けられたそうです。

南部町への移住を検討している人に向けたおためし住宅、宿泊所や交流スペースとして運用されています。

イベント会場として様々なイベントも開かれています。

地域の方から寄付されたものを展示したり、販売しています。 なつかしの公衆電話機が、なんと 300円で販売されています。 70代後半の方のランドセル(非売品)も展示してあります。 印刷などない時代。誰かがかいた絵をそのまま貼り付けたランドセル

いろいろな使い方ができる場所です。 役場の補助金で運用していることもあり、無料で利用できるそうですよ。

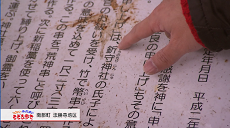

【釿守(ちょうのもり)神社 申し上げ祭り】

地域の歴史に詳しい方々と待ち合わせをして、お話を伺いました。 長田神社を作る際、材木を削って、近くの川から流したことに由来されるという説もある神社です。

毎年12月に行われるお祭りは、わらの大蛇を荒神様に奉納し、豊作の感謝を申し上げることことから申し上げ祭りと呼ばれ、無形民俗文化財に指定されています。

昔は12月4日と決まっていましたが、最近は神主さんと相談して、12月の休みの日に行われます。 馬佐良の誇りの場所。

続けていかないといけないが、世代交代が課題だと寂しそうに話してくださいました。

【バサリーヒルズ】

もともと米子で活動していらっしゃった吉田さん。 こんなド田舎でもデザインの仕事ができるよ というのを実践したい。 地域のことをやりたい。と約2年半前に引っ越しを決意。もとは養蚕小屋だったそうですよ

頭をスッキリしながら仕事ができるコワーキングスペース 休みの日には、仲間が集まるホッとできる、リセットできる サイコーの場所だと語ってくださいました。 田舎でワーケーション。イナケーションを流行らせたいと話してくださった吉田さん。 これからも、ここを拠点にいろいろなことが起こりそうです。

【松花窯】

13年ぶりに法勝寺焼きの窯元にお邪魔しました。 約45年続けていらっしゃる安藤さんにお話を伺いました。

釉に木の灰を使用するため、薪ストーブを使用されています 木の灰以外にも、石灰・珪石・長石の3つの比率を変えて色を調整。 前回伺った際、陶芸の道に進み始めた娘さん。この日は不在でしたが、 展示会を開催されるなど、親子で活動していらっしゃいます。

ギャラリーも併設されており、展示してある作品を購入することもできます。 仕事場では師弟関係、家では親子関係、そう語る安藤さんは嬉しそうでした。

石見東地区 NO.03

令和2年11月 日南町 石見東地区

【ふるさと日南邑 モクモクキャンプ】

ふるさと日南邑に隣接するかたちで2020年8月にオープンした

「モクモクキャンプ」

バーベキューの煙がモクモク、森の中の木々の木木(もくもく)と

二つの意味で名づけられました。

取材でお邪魔したこの日も、たくさんの方が利用されていました。

【星のテラス】

豊かな自然に囲まれたキャンプ場。

星空も魅力の一つです。

肉眼で天の川がうっすら確認できた!と教えてくれました。

【福成神社 しあわせカボチャ】

開運八社めぐりの一つ、福成神社にお邪魔しました。

氏子の金田さんご夫婦にお話を伺いました。

10年ほど前、奥さんの多恵さんが倉吉を旅行した際に見つけた

しあわせカボチャ。

種を植えたところ、10個、20個と大量の実をつけたしあわせカボチャ。

福を呼ぶ、「しあわせカボチャ」として、奉納。

収穫できる8月から11月初頭くらいまでおすそ分けとして、置いておられます。

しあわせカボチャを通して、いろいろな人と友達になれると楽しそうに語ってくださった金田さん。元気の秘訣も「しあわせカボチャ」ですね^o^

地域の歴史に詳しい「遺跡保存会」のメンバーと、昭和57年に建て替えられた旧石見東小学校 花口分校で待ち合わせて、お話を伺いました。

【宝篋印塔(ほうきょういんとう)】

立派なつくりの塔ですが、専門家の調査でも詳しいことはわからないそうです。

【矢田貝家墓】

江戸時代 出雲地方から移住。

たたら製鉄によって財を成した矢田貝家の墓

【腰痛地蔵】

実際にお参りして、腰痛が治った人がいるとのことで、

僕も腰痛防止にお参りしました。

【最高1500面体!?】

大工の後藤さんと再会しました。

前回お伺いした際に見せていただいた多面体が520面体。

6年経った今では1500面体にっ!

制作途中、いやになることもあると話す後藤さんですが、

好きなことを仕事にして、いろいろな人と知り合えると笑顔で話してくださいました。

【にちなん高原 お好み焼】

2年半前に広島から日南町へ移住してこられた川口さんにお話をうかがいました。

移住のきっかけは、日南町への移住をすすめるテレビ番組だったそうで、

第3の人生を海か山で過ごしたいと考えていたところ、駅の中にある店舗が空いていたこともあり、決められたそうです。

ヘラを使って食べる広島焼きは、地元日南町の食材で作られています。

地域の人々の交流の場所にもなっており、日南町は、最高の場所と話してくださいました。

夜見地区 NO.02

令和2年10月

『出会いふれあい そぞろ歩き』も20年になりました

【しんかわストア】

撮影にお邪魔したこの日もたくさんのお客さんが訪れている「しんかわストア」さん

店長の谷口さんにお話をうかがいました。

今年で創業してから42年。

実は店長さんもお店と同い年!店長になってから今年で約15年。

『いい物を安く』をモットーに、商売されています。

お店の由来は、近くにある小川の「しんかわ」からきているそうですよ。

お名前かと思っていたので、びっくりしました。

【迎接院(こうしょういん)】

毎回、夜見地区に来るとお邪魔する場所です。

なんと今回で3回目の訪問です。(前回お邪魔したのは16年前)

ご住職の伊藤さんご夫妻からお話をうかがいました。

毎年、子供たちを集めて寺子屋を開いていたり、ご本尊の由来を紙芝居にしたり、

さまざまな活動をしておられます。

寺子屋を開始した16年前から毎年の寺子屋の写真が飾られています。

今年は、ライブ配信で銭太鼓や踊りを披露する場を作られたとのことです。

参加するおばあちゃんたちも、本番があるとモチベーションが上がり、元気になる!と

話してくださいました。

【月と地蔵祭り】

この日はちょうどお祭りの日ということで参加させていただきました。

地元の富豪が原因不明の病にかかったところ、夢枕にお地蔵さまが出てきたことから、

そのお地蔵様を延命地蔵として奉り建立したとされています。

【かえるや】

気になる看板を見かけたので、お邪魔しました。

2009年の4月から10年。

10年かけて集めた和雑貨が所狭しと並んでいます。

お店の名前の由来は、店主の森さんと娘さんがかえる好きなことと、

昔にかえるとなぞかけて「かえるや」になったとのことです。

【夜見神社】

夜見神社の宮司の青砥さんにお話をうかがいました。

【マイタマイタ神事】

ワラで大蛇をつくるときの掛け声が由来とされている神事です。

【湯立ての松】

かつてコレラなどの疫病が流行した時、この松の下で湯を沸かし祈祷したとされる松の木です。

今でもこの風習は続いており、今年も11月に行われます。

【米子消防団 夜見分団】

現在は18名で活動している「米子消防団 夜見分団」。

先輩から誘われてメンバーとなった人が多く、普段は違う仕事をされている皆さんですが、一昨年(2018年)には、4年に一度開催される全国消防操法大会で準優勝したすごい消防団なのです。

そんな精鋭ぞろいの分団の中でも西田さんは、ポンプ車の部 指揮者でMVPに選ばれたとのことです。

「声が大きかったからでしょう」と笑って語る西田さんですが、その瞳には熱い炎が宿っていました!

中浜地区 NO.03

令和2年9月放送

【寄會神社(よりあい)】

神社の歴史に詳しい方にお話をうかがいました。

文政5年(1822年)から『寄會神社(よりあい)』と呼ばれるようになった神社です。

神有月に出雲大社に向かう前に八百万の神が集まる所、神々が休息する所、といわれているのが由縁だそうです。

今年行われた「とんどさん」の様子をまとめた資料を見せていただきました。

地域には、「おとさん」と言われる講(グループ)があり、

とんどさんの際には、金色の立派なお神輿がかつがれていたようです。

現在では、「おとさん」という講があったことを知る方も少ないとのことです。

文化8年(1811年)から使われているお神輿を見せていただきました。

毎年行われている神事ですが、残念ながら今年は新型コロナウイルス感染拡大防止のため

中止となりました。

来年、またにぎやかに開催されるといいなと思います。

(写真は2018年・2019年の様子です。)

【境往来】

境港と米子を結ぶ主要道路、昔のメインストリートです。

現在、人通りは少ないですが、風情があります。

【才の木】

地域の歴史に詳しい方々と待ち合わせし、お話をうかがいました。

以前訪れた際に見た立派な才の木は、倒木の危険性があるため、2009年に断腸の思いで切り倒されました。

境港市で現存する才の木は、外江と財ノ木だけ。

この地域の現在の才の木は2代目。初代の松かさから芽が出たものを移植したそうです。

当時20cmほどだった才の木も、約10年経ち、現在は人の身長を超える高さになりました、と嬉しそうに語ってくださいました。

才の木:村の入り口や道の分岐にあり、信仰の神木として大事にされてきました。

【芋代官碑】

飢饉が襲った時にサツマイモを取り寄せ山陰地方へ芋栽培を広めた代官、井戸平左衛門をまつる石碑です。

芋代官の石碑は、鳥取県内に12個あり、そのうちの11個は、弓ヶ浜半島にあります。

残りの1個は青谷にあるそうです。

一番古い石碑は和田町にある石碑で、1865年(芋代官没後100年)に、建立されました。

【ツリーハウス】

境往来沿いにある河端さんのお宅におじゃましました。

4年ほど前、息子さんの発案で、もともとあった3本の木を使って建てられたツリーハウス。

まさに、男の憧れです。

作ったのは、以前番組でお邪魔した大山町のJupitarian Hillの山ノ内さん。

お邪魔した際にこのツリーハウスのことをお話しされていました。

ツリーハウスに入らせていただきましたが、木の上にいることを忘れてしまうほど心地よい落ち着く空間でした。

【弓浜絣伝承館】

こちらは、県の施設の一つです。

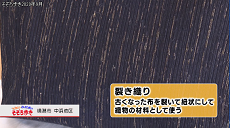

2年ほど前から、弓浜絣保存会が管理されており、その中の手織工房藍慈彩(あじさい)が、この施設で活動されています。

昔ながらの絣織や、古くなった布を裂いて織り込む「裂き織り」の技法で、バックなどを作り、年に一度、米子高島屋で販売されています。

現在24名の会員が、地域の伝統文化を受け継ぎ、活動されています。

弓浜絣保存会では、会員を募集しています。初心者も大歓迎ということです。

興味のある方は、 弓浜絣保存会(ごとう絣店内) 0859-21-9063 まで

上中山地区 NO.02

令和2年8月

【当別当育苗】

上中山地区にある当別当育苗を訪れました。

全国トップクラスの生産量を誇る鳥取県中部のスイカ・メロンは5月下旬から7月中旬が最盛期。

取材に伺ったこの日は、裏作で作るメロンの接ぎ木作業をしておられました。

台木は丈夫な品種のダブルガード、穂木は甘さが特徴のルピアレッド(赤肉系)。

接ぎ木の作業は、皮一枚を残すのが重要で、指先の感覚が重要なのだそうです。

【大山ジビエ工房】

平成30年11月に完成した大山ジビエ工房さんにお邪魔しました。

事前に予約すれば、直接購入もできるそうですが、

今年(2020年)の6月から日吉津のアスパルでも、大山ジビエ工房の

イノシシ肉が購入できるようになったとのことです。

自然豊かな大山の恵みを食べたイノシシは、脂がのっていておいしいと語ってくださいました。

【樋口(ひのくち)神社】

大根島の大工さんが約1年かけて建立した樋口神社の本殿は、丁寧な細工が施され、当時から住民の心のよりどころとされていました。

お話をお伺いした赤川さんの曾おじいさんも建立に尽力されたとのことで、ご本人も寄贈された狛犬を見せていただきました。

【学びの里 甲川(きのえがわ)】

もともとは保育所だったという学びの里、甲川。

取材に伺ったこの日は、ボッチャというヨーロッパ発祥のスポーツをしておられました。

真ん中にある白いボールにより近づいたチームの勝利で、白いボールから一番近い相手のボールまでの半径にいくつボールが入ったかで点数を競う、パラリンピックの競技の一つだそうです。

(フレンドシップキルト)

手仕事をしたい人たちが集まって活動されていました。

フレンドシップキルトという、一人一人が、キルトの小さな着物を作り、みんなで作ったものを一つにまとめる作品を見せていただきました。

布好きが集まり、一緒にやりましょう!と『きばらいや上中山』として7年ほど活動していらっしゃいます。

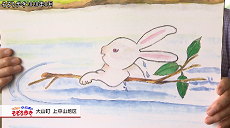

(伯耆の白兎伝説)

鳥取市白兎海岸に代表される因幡の白うさぎが有名ですが、実は、伯耆地方にも白兎伝説が伝わっています。

いろいろな方に知ってほしいと紙芝居にしている奥田さんにお話を伺いました。

川を流れた白うさぎの下に一本の枝が流れてきたことから、きのえだ川→甲川(きのえがわ)となったとされています。

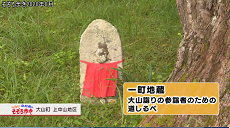

【中山神社・参道】

大山開山1300年祭に向けて3年ほど前から活動を開始し、21体あるお地蔵さまに前掛けをつけるなど、活動されていました。

大山へ参拝に来られた方の目印として設置されたと考えられるお地蔵さまは、現在の道とは異なる道におられ、今回の活動で初めて見つかったお地蔵さまもあったそうですよ。

文芸の小道 として、短歌や川柳が彫られた甲川のあぶら石の石碑が並んでいます。

中)【中山神社】

厳かな雰囲気の参道は、空気が違う気がします。

【白兎神社】

現在、参拝することはできませんが、白兎神社へ案内していただきました。

江戸時代、天然痘が流行った際には、治癒をねがった参拝者がいたそうです。

【中山神社・本殿】

中山神社本殿の基礎には、全国的にも珍しい、亀のお腹が彫られた石があります。

お祭りの時など、亀の石に向かってお参りする方も多いそうですよ。

岸本地区 NO.4

令和2年4月

伯耆町大幡地区

【とれたて市】

大幡地区にあるとれたて市を訪れました。建物は、平成10年10月、住民の皆さんで一から手作りで完成させたそうです。

農薬不使用、酵素肥料をした安全な農作物作りを心がけておられます。

そうした試みのおかげもあり、地区の用水路でしじみがとれたとのことです。

線路沿いに植えることになった菜の花が一面に咲き誇る様子はまるで一枚の黄色いじゅうたんのよう!

【にない石(力石)】

肩まで持ち上げる(担う)から来たといわれる『にない石(力石)』

石の重さは約20貫(約75kg)で、持ち上がりませんでした。

【吉定公民館】

吉定公民館で、地域のお話を伺いました。

今では、バイパスが通っていますが、昭和45年頃までは、渡し船で行き来していたそうです。当時の思い出話を聞かせていただきました。

【赤岩神社】

116段ある石段を登り、目に飛び込んできたのは大きな赤い岩。

赤岩神社の遠藤さんにお話を伺いました。

創建当時(1600年半ば~1700年頃)からある岩で、村を守る赤い岩として親しまれているそうです。年に二回の祭りでお神輿を担ぐなど、伝統を大切にしてきたこともあり、当時から世帯数があまり変わっていないとのことです。

【日野川の話】

伯耆町の歴史に詳しい方にお話を伺いました。

元禄15年頃、洪水によって流域の集落が流されるなど、氾濫を繰り返してきた日野川。

取材に伺ったこの日、川の流れを良くするための中州の工事が行われていて、感慨深そう眺めておられました。

【バ・ドルチェ】

3歳前から通うことができるバレエ教室、バ・ドルチェさんに伺いました。

前屈をする際には、力を抜くことが大事!

リラックスして、ゆすりながら前屈をするのを続ければ、柔らかくなると教えていただきました。

賀野地区 NO.03

令和2年3月

【賀野地区】

由来)賀茂神社と熊野神社の文字を一文字ずつ取って、賀野地区となったといわれています。

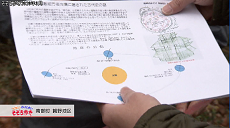

【越敷古墳(前方後方墳)】

越敷古墳に詳しい岡田さんにお話を伺いました。

南中高度に着目し、古墳とのつながりを資料にまとめていらっしゃいます。

残念ながら開花はまだですが、春には隠れた花見スポットだそうですよ。

【えんがーの富有】

名前の由来は、施設の特徴である『縁側(えんがわ』と『賀野地区』からとったもので、

南部町地域交流拠点として活用されています。

オープンしてからまもなく2年。地域の野菜を販売したりしています。

米子市から買いに来られる方もいらっしゃるとか。

【pa cherry b】

春になったらパッと咲く桜のように、ジェラートを食べた皆さんの笑顔がパッと咲くように、と願いが込められたお店です。

取材したこの日はなんと今シーズンのオープン前日、特別に2種類のジェラートを試食させていただきました。

【あいみドーム】

あいみドームに伺いました。

この日は、米子レディースの皆さんがソフトテニスをされていました。

中国大会 ダブルスで優勝された方もいらっしゃいました。

メンバーは40代~80代の方が参加されており、『家族のおかげで楽しくプレーできる』と明るくお話してくださいました。

【ノームの糸車 キャンプスペース】

ノームの糸車のスタッフの皆さんが試食会を開いておられました。

石窯で焼いたピザや牛すじカレー、ハーブチキンをいただきました。

2020年のガーデンリニューアルにより、料理はもちろんテントでの宿泊も可能とのことです。

【熊野神社】

賀野地区の名前の由来の一つである熊野神社を訪れました。

【金田川ホタルの里】

詳しい方にお話を伺いました。有志メンバーで遊びついでに始めた取り組みから30年。

今では、ホタルの里として有名ですが、取り組みを開始してから10年ほどは、あまり知られていなかったそうです。

現在は小学校での教育活動などもあり、子供たちが作った提灯が道しるべとして道を照らします。今では県西部の他地区でも活動が広がってきたと嬉しそうにお話されていました。

県地区 NO.03

令和2年2月

【瑞仙寺】

地域の歴史に詳しい田中さんに案内していただきました。

明治36年の創建当時から天井にある絵はなんと62枚!

田中さんは記録に残そうと写真集を制作していらっしゃいます。

【盆栽】

10年前、知人から譲り受けた20鉢の盆栽を、一鉢も欠かすことなく

育てていらっしゃる船越さん。「形が難しい、残す枝、切る枝の見極めが大変。独学ながら、

盆栽の世話は楽しい」と語る船越さんの笑顔が輝いていました。

【一枚板足立商店】

使えば使うほど味わいがでてくる天然木。

社長の足立さんは、アンティークショップで、天然木の風合いに触れたのを

きっかけに、工房で7年修業し、独立してから4年。

同じ種類の木でも、模様が全然違うそうです。

【ダチョウ観光農園】

ダチョウ観光農園の増田さんと7年ぶりに再会しました。

子供たちに体験してほしくて始めた農園も17年。

今のダチョウは、3代目だそうです。

当時(7年前)あったツリーハウスは木が枯れたために、取り壊してしまったそうです。

今年(2020年)の正月に生まれた3匹の子羊も元気に餌を食べています。

【ガラス工房】

箕蚊屋吹きガラス工房さんを訪れました。

溶けたガラスに色ガラスをつけたりまぶしたり・・

作る人のアイデアと、重力や道具を使って作る面白い体験ができますよ。

ガラス工房は、鳥取県内に2軒しかないそうです。

【田村建具店】

二代目店主の田村さんにお話を伺いました。

初代(田村さんのお父さん)も合わせると約60年、全国的に衰退しつつある建具文化を

残したいとご自身も37年やっておられるそうです。

ご夫婦が共同作業で作られた組子の建具も見せていただきました。

住吉地区 NO.03

令和2年1月放送 住吉地区

【上後藤の歴史】

7年前にお会いした住吉地区(上後藤)の歴史に詳しい下町観光ガイドの高橋さんに久しぶりにお会いしました。

現在は、主に学生向けの解説をされているそうです。

上後藤は、もともと後藤家の開拓地。

かつて、彦名に後藤とつけたため、その上流にある地域を

上後藤と名付けたとのことです。

【米子赤かぶ】(旗ケ崎)

地域の住民が、イチゴ・長芋などいろいろな作物を育てている野波さんの

畑にお伺いしました。

かつて旗ケ崎の特産品だった米子赤かぶは、地域の盆踊り用の法被、

後藤駅のスタンプにも描かれるなど、身近な作物でした。

大正時代には宮内省にも献上されていたことが記録されています。

最近は、つくっている方は少なくなったそうです。

『いいものを安定的につくるのが今の目標』と語ってくださいました。

【井田寿司】

昭和45年創業。地域の皆様に50年愛される味

寒い時期には「あおもん(青魚)」がおすすめ!

お話を伺いながら、お寿司をおいしくいただきましたよ^o^

【極真カラテ】

危険が身に降りかかった時に対応できるように鍛えることを

心がけて指導しておられます。

米子道場には4歳から70歳の方まで通われていると聞いてびっくり!

まさに生涯スポーツです。

全国大会や世界大会で優勝したい!高い目標を持った子どもたちが、

切磋琢磨し、楽しそうに練習に励んでいました。

【上二女性防災クラブ】

おそろいのピンクのジャンパーでお出迎えいただいたのは、

米子市で唯一、女性のみ9名で活躍されている上二女性防災クラブの永嶋会長。

旗ケ崎地域にお住まいの394世帯(約1000名)のうち75歳以上の方の人口が

35%(2020年1月)

防災食作りや、年に1回行われている避難訓練を通して、誰が誰を助けるなど、

地域を守る活動を行っておられます。

『70歳近くなって、今まで何もしてこなかったから協力しようかなと思い入会』された藤井さん

『喜んでくださって、町で見かけたとき声をかけてくださる』と嬉しそうに話してくださった赤井さん

メンバーの田中さんは、この会での活動がきっかけで防災士の免許を取得されたそうですよ!