平成30年 年の取材記事一覧

二部地区 NO.02

2018年12月放送

【本陣跡/足羽家住宅】

7年前に本陣跡を訪れた際にお話を伺った岡村さんに再会しました!

定期的に歴史部会というのを開催されているそうで、この日も皆さん

集まって勉強会をされていました。

●杉原六郎次郎・・・地頭としてこの地を管理していた人物

●二部の地名の由来・・・所領を分割した面積から

(全国にも二部や三部などといった地名は多くあるそうです)

●歴史ガイド・・・二部公民館で申込みを受け付けています

【傅燈寺】

足羽家と縁のあるお寺を案内していただきました。

こちらのお寺は1336年(室町時代)に天台宗の古庵として伝わったそうそうです。

その後曹洞宗として再興する際に足羽家が尽力しました。

こちらのご本尊である薬師瑠璃光如来像は、運慶が作ったものと言い伝えがあるんだとか!凄いですね!

●運慶・・・平安末期~鎌倉初期の仏師。作品の多くが国宝や重要文化財に指定されています。

【二部公民館】

公民館の中でそば打ち教室が行われていました。

皆さんが先ほど打ったおそばを一緒に食べさせていただきました!

温かいそばと、冷たいおそばです。手打ちならではの麺もありましたよ(^^)

【二部神社】

神社でお話を伺いました。こちらの神社の歴史も古く、後醍醐天皇と縁があるそうです。

毎月一日には「月次祭-つきなみさい-」と呼ばれる、平和と安全を祈る祭が行われています。

【どぶろく上代】

7年前にも訪れたこちらへ。県内初の「どぶろく特区」に認定されました。

安達さんにお話を伺いました。町おこしで始めたどぶろく造りも今年で10周年

だそうです!おめでとうございます!仕込み中の樽もみさせていただきましたよ!

どぶろくの仕込みは年中されているそうです。仕込み10日目のどぶろくを試飲させていただきました。

酸味や米の粒感があります。あと15日ほど発酵を続けると、酸味もまろやかに、粒もしっとりするそうです!

【癒しの桃源郷】

川からの水に、水車を設置している方を発見!話を伺ってみました。

なんとこちらの安達さん、33年かけて滝巡りコースを作ったそうですよ!

もともと建築業をされていたそうで、今は息子さんに任せてご自身は『癒しの桃源郷』作りに精を出しているそうです。

イングリッシュガーデンや日本庭園、露天風呂に茶室までありました!

行ってみたい方は会社に予約をしたら入れるそうです(^^)

●安達住建・・・0859-27-2787

手間地区 NO.03

平成30年11月放送

【南部町ボランティアフェスティバル】

天万庁舎横にある農業者トレーニングセンターへ。

この日は、『南部町ボランティアフェスティバル』が開催されていました。

町内のボランティア団体などが協力して一年に1度、地域の交流を目的に行っているそうです。

おいしそうなケーキを試食させていただきましたよ(^Q^)

建物の外ではいろいろなブースが食べ物を提供されてました。

変わったところでは、ブルーベリー餅。それと南部町といえば「柿」ですね!

2018年11月23日は全国柿の種吹き飛ばし大会が開催されます。

【交流拠点】

新しい交流拠点を作ろうと活動されている方にお話を伺いました!

地域おこし協力隊の井上さん。広島から南部町へ来られたそうです。

今はこちらの建物を地域の交流拠点としてオープンさせようと活動中。

南部町の中学生も建物の色塗りを手伝うなど、地域のみんなで来年4月のオープンに向けて動いているんですね!

オープンに至るまでにも、今年8月にはカフェメニュー作り、12月にはテーブル作りワークショップなどを行うそうです(^^)

建物の愛称は「てま里(り)」に決定されたそうですよ。楽しみですね!

【賀茂神社】

立派な神社がありました!神社総代の永江さんにお話を伺いました。

京都の上賀茂神社から分祠された神社だそうで、建立は1500年代と、とても歴史のある神社とのことです。

立派な注連縄も、この地域でもち米を作り藁を集め作られているそうで、6~7年ごとに交換されています。

またお祭も多く、年に10回ほど行われているそうです。

地域の賑やかしにとはじめた「じゃんけん大会」も来年で30回目!すごいですね!

ちょうど七五三でお参りをしている家族がいらっしゃいましたよ(^^)

【喫茶KOKO】

5年前にも寄らせていただいたこちらの喫茶店へ!

こちらのお店は以前は米子市美術館のそばにあり、美術家の皆さんの拠点となっていたお店です。

10年前に米子市から南部町へ移転されました。

店内には全国レベルの画家の絵画がさりげなく置かれていました(驚)

地域の皆さんや常連さんに憩いの場として利用されてるお店なんですね(^^)

【そば処門所】

おそば屋さんを発見!お邪魔させてもらいましたよ!

そば屋さんで働いていた息子さんが今年の4月にオープンさせ、

ずっと趣味でそばを打っていたお父さんも手伝われているそうです。

一番人気のそば定食をいただきました!

【ねぎ農家】

作業をされていた小林さんにお話を伺いました。

以前は車の整備員をされていたそうで、転職して今年で7年目。

自然相手の農業はやはり大変とのことです。ですが、

「自分の作った作物が地域の身近な方々に

食べていただけるのがとても嬉しい」

と、語っておられました。

これからも美味しいねぎを作ってくださいね!

境地区 NO.05

平成30年10月放送

境港市昭和町・潮見町地区編

【三光株式会社】

潮見町に唯一ある工場へ見学に行きました!松本さんにこの工場では何をしているのか伺いました。

下水道の汚泥から炭を作っているんだとか。作られた炭は、工業用として出荷しています。

また、こちらでは炉から出る熱を利用して変わった取り組みをされてるようです。

【キジハタ(アカミズ)養殖】

排熱を利用して行っていたのは、養殖でした!キジハタという、料亭などで使われる高級食材の魚が育てられていました。

この取り組みは、6年ほど前から鳥取県との共同研究として行っています。

魚は地元の旅館に卸したり、ネット販売をされてるそうです。

【国際クルーズ船】

DBSクルーズ船の港へやってきました。

韓国やロシアへの定期便がこちらに着きます。海の国際玄関口ですね。

この日は船の様子を見せてもらう予定でしたが、台風の影響で早々に出発してしまったので中止となりました~(・・;)

毎週1便就航しています。

境港~東海(韓国):約14時間

東海~ウラジオストク(ロシア):約19時間

【かいがん】

境港といえば海鮮!ということで、こちらでお昼ご飯をいただきました!

水揚げがあれば食べれる「もさえび丼」をいただいちゃいましたよ~。頭の部分もから揚げで提供されています(^Q^)

この「もさえび」、松葉ガニ漁をする船が底引き網漁でとるので、この時期だけの味覚なんです!

頭の味噌も詰まっていて『んまいっ!』

隣のテーブルのお客さんに話を伺うと、なんと茨城から来られてました!人生初のもさえび体験だそうです!

【国際コンテナターミナル】

境港は貿易の拠点としても知られています。

こちらのターミナルでは、紙・パルプ・合板・マッサージチェアなどを香港や中国を中心に貿易が行われています。

【市場】

現在工事中の漁港ですが、2020年に新市場完成予想図がこちらの模型です。

現在の建屋は築30年以上が経過し、老朽化などの観点から建て替えが進んでいるそうです。

新しい市場では、高度な衛生管理が出来るようになるそうです!

【境港水産物直売センター】

境港で買い物といえばこちら!ですね。今は何が並んでいるんでしょうか?行ってみましたよ!

中にはたくさんのベニズワイガニが並んでいました。お店の吉田さんに話を伺いました。

この日は兵庫から買いにこられたお客さんも。数カ月おきに買いにこられる常連さんでした!

店員さんがみんな元気で活気がありました。

【偶然の出会い】

直売センターの中でマカオのテレビクルーとばったり出会いました!

鳥取県の紹介番組を中海テレビと共同制作している皆さんです。

この日はロケが終わってショッピングを楽しんでいる最中とのことでした。

鳥取のどこが良かったか聞いてみると、「大山にもう一度行きたい!」とのこと。

「香港でもきっと人気になると思う」と言って貰えましたよ(^^)

【海の幸】

魚がたくさん並んでますね~!

お店の井本さんに話を伺いました。この時期は紅イカやのどぐろ、もさえびなどが旬を迎えています。

大きなマグロが売っていますね!『蓄養まぐろ/50万円』(!)たまに買う方がいらっしゃるそうですよ。

天然マグロだともう少しだけ安い(10万~20万ほど)ので、団体の方で買われたりするそうです。

要望があればその場で捌いてくれます。

真住地区 NO.01

平成30年9月放送

【蜂の巣箱】

蜂の巣箱を見つけました!作業されていた柴田さんにお話を伺いました。

上から下に巣を作るそうで、この巣箱も下まで蜂の巣が出来ていましたよ!

だいたい10月に採蜜をし、その時期が湿度も下がり蜜の糖度も上がるそうです。

巣箱を置く場所で蜂蜜の味も違うそうですよ!

【木工芸】

木でいろいろな物を作っているとのことでお家を訪ねました!柴田さんが作られたお面やお皿などがありました。

独学で初めて5年ほどだそうですが、なんと商標登録まで取った作品があるそうですよ!

『南天木六瓢箪-なんてんぼくむびょうたん-』

お守りとして作られたこちらの作品は、小さな瓢箪の中にとても小さな瓢箪が5つ入っているそうです。

「難を転じ、無病息災を願う」という意味が込められています。

【高国神社】

宮司の佐々木さんにお話を伺いました。毎年10月9日に行われる秋の祭がとても賑やかだそうです。

かつては境内に土俵もあり、子どもや大人も相撲を取っていました。この真住地区、昔は「目角」と表記していたそうです。

【真住公民館】

公民館に沢山車が停まっていますね。寄ってみましたよ!こちらの公民館はかつての真住小学校でした。

中では皆さんが体操をされていました(^^)この日は体操の体験会だったようです。

月一でぽかぽか教室を開催していて、内容は料理や映画鑑賞など多岐に渡ります。

集まっていた皆さんは、ここが小学校だったときに通っていた方々でした。

【牛飼い】

自宅で牛を世話している方を見つけました!このお宅の松本さんにお話を伺いました。

松本さんで牛飼いは3代目だそうで、鳥取和牛の価値も今は上がり、沖縄にも鳥取の牛が買われて渡っているそうです。

【撮影スポット】

真住公民館の取り組みの一つとして明智峠の撮影スポットを整備されたそうです。

案内してもらいましたよ!大山が初冠雪を迎える頃、雲海が発生します。

こちらは雲海撮影スポットなんですね!朝の7時ごろが狙い目だそうですよ!

ここから撮影された雲海の写真、とても綺麗です!

彦名地区 NO.03

平成30年年8月放送

【祥雲庵】

お堂を発見しました。谷口さんにこちらについてお話を伺いました。薬師堂だそうで、中には立派な仏像が安置されていました。

建立時期は諸説あり、水害時にこの像が彦名の浜に流れてきて、それを直してここに納めたとの言い伝えがあるそうですが、

記録に残る中海の水害は「奈良時代/平安時代/江戸時代」このいずれかの時代であろうとのことでした。

お堂内には一緒にお大師さん(弘法大師)も祀られていました。

お大師さん・・・春の年中行事で旧暦の3月21日に行われる

【初代米子町長】

明治22年に米子町が発足し、初代町長となった方が彦名出身の遠藤さんとの事で、石碑が建立されたそうです。

昭和2年に米子町が市制施行して米子市になった際の町長も彦名出身の西尾さんだったそうです。

【山本商店】

米子高専生にはおなじみの山本商店へ。と、思ったら「ド近所さん!」の番組でおなじみのとまるくんに

出会いましたよ!こちらはとまるくんのお祖母さんのお店だそうです。お祖母さんの山本さんにお話を伺いました。

昭和40年に日南町菅沢から彦名へ移り住み、商売を始めたそうです。

【大根島石】

暑い中草取りをされている方が。亀家さんは、ボランティアでされているそうで、こちらの建物に使われている石に

ついて教えていただきました。この石は堤防にも使用していた「大根島石」とのことでした。

この建物は柴田米市さんの建てた家だそうです。かつので船着き場があった場所も案内していただきました。

ここから彦名と安来を結ぶ定期船が昭和30年中頃まで運航していたそうです。

柴田米市・・・アメリカに渡り、事業を行い成功。帰国後、彦名に船着き場を整備した。

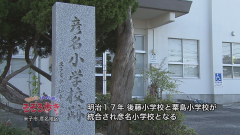

【後藤小学校跡】

6年前のそぞろ歩きでもお世話になった川端さんにお話を伺いました。

灘町後藤から来た方々が開拓をして、後藤村を作りそこに小学校が建てられました。

明治17年後藤小学校と粟島小学校が統合され、彦名小学校となったそうです。

【下粟嶋観音堂】

観音堂も案内してもらいました。中には観音像が。その隣には粟嶋神社の

八百比丘尼像、お大師さんも安置されていました。

【米子水鳥公園】

渡り鳥は冬のイメージがありますが、この暑い時期はどんな鳥がいるのでしょうか?桐原さんにお話を伺いました。

年中鳥は飛来してくるそうで、この時期は鳥の親子が見られるそうです。米子水鳥公園の中には体験コーナーもあり、

撮影にお邪魔したときは缶バッジ作り体験もありました。

【鷲見さん】

家の庭で作業されている方を見つけたので話を伺いましたよ!『幹之メダカ』というメダカをみせていただきました。

メダカは金魚の水槽の水を作るのに飼っているとのことでした。

水槽の中にはらんちゅうが沢山いました。趣味で飼っているそうです。すごい!

飼い始めて7~8年。いつかは品評会に出したいとのことでした。頑張ってください!

下中山地区 NO.01

平成30年7月放送

【一斉休漁日・御崎漁港】

海側に歩いてみると、旗がありましたよ。「鳥取県一斉休漁日」

近くに居られた中村さんに話を伺うと、鳥取県内がこの日は漁を休む日とのことでした。

【素潜り漁】

こちらの漁港では、素潜り漁が盛んだそうで15名ほどいらっしゃるそうです。

船で出るのではなく、歩いて岩場から漁に出てサザエやあわび、ばーずごろし(もずく)を

獲っているとのことでした。あわびの水揚げ漁は県内一だそうです。

大山の噴火で堆積したミネラルが海には豊富で、海藻が育ち、それを餌とするあわびもよく育つんですね!

【釣り】

親子で釣りをされていましたよ!話を伺うと、倉吉からこられたそうで、

この日は鯵釣りを楽しんでおられました(^^)

【安楽寺】

立派なお寺がありました。住職の向陽さんにお話を伺いました!こちらのお寺は10年前に建て替えをされたそうです。

室町時代に開創され500年以上の歴史があるお寺でした。

こちらのお寺は曹洞宗なので、本来であればご本尊は「釈迦如来」ですが、

「阿弥陀如来」が祀られていました。手の組み方をみると、どちらかわかるそうです。

【塞の神】

道沿いに立派な塞の神さんが。川中さんにお話を伺いました。

江戸時代の後期からあるそうで、縁結びの神様とも言われているそうです。

横には立派な薬師堂があり、病気全般にご利益があるとのことでした。

【赤坂村】

地名の由来が書かれた額縁が公民館に飾られていました。

赤坂幸清という侍が居を構えていたという言い伝えから赤坂村と名前がついたそうです。

後世にしっかりと伝えていきたいですね。

赤坂幸清の墓と伝えられている五輪塔にも案内していただきました。

【倉庫】

8年前にこの地域を訪れた際に伺ったこちらの倉庫へ!

この倉庫の中は、スケートパークです。中川さんに話を伺いました。

以前よりパワーアップしてますよ!(・0・)

【なかやま温泉ナスパル】

中に入ると、この日は映画の上映会をされてました。

『ええがな大山実行委員会』が主催で映画上映会を毎月行っているそうです。

上映の情報は、“ええがな大山”をFacebookで検索すると掲載されているそうですよ!

皆さん是非映画を観にお越しくださいね(^^)

【tanocy(たのしー)】

なかやま温泉の横にある飲食店です。お店の方に話を伺いました。

こちらのお店は、地域自主組織である『楽しもなかやま』の皆さんで運営されているんだとか。

お話を伺った鳥本さんは普段は御来屋漁港の漁師さんだそうです。

【友好館】

楽しもなかやまの代表の西本さんにも話を伺いました。

なかやま温泉の道を挟んで向かい側にある町が所有する友好館。

指定管理団体として、楽しもなかやまの皆さんが任命されたそうで、

音楽が昔から盛んだったこの中山の地域を盛り上げたいと意気込みを語っておられました。

大宮地区 NO.02

平成30年6月放送

【菅沢ダム】

菅沢ダムの管理事務所に寄ってみました!

ダムの資料室がありましたよ。一般の方も気軽に入れるそうです。菅沢ダムの役割などを伺いました。

洪水・かんがい・発電の3役をこなすダムだそうで、今年で完成してから50周年を迎えるとこのとでした。

【ダムカード】

国土交通省がダムマニアと称して各地のダムの写真をカードにして

5枚以上集めた方を「ブロンズ」、10枚以上「シルバー」、20枚以上「ゴールド」、

中国地方で79箇所ありますが、すべて集めるとダムマニア認定証を交付しているそうです。

また、菅沢ダムでは50周年を記念して通常のダムカードとは別に、

50周年記念ダムカードを作成して7月末に配布する予定だそうです。

昨年はダムカードを求めて、全国からおよそ1200人ほどが訪れたそうです!

【古民家かつみや】

喫茶・体験型農家民宿との看板が。寄らせていただきました!

こちらの建物は築102年の古民家です。立派な建物ですね~!宮本さんにお話を伺いました。

川で遊んだり、かまどでご飯を炊いたり、オオサンショウウオの観察会など色々な体験が出来るとのことです。

★6月末から7月にかけて、近くにある聖滝で姫ボタルが見頃だそうです!

【宮本兄弟】

宮本さんが見てもらいたいものがあるとのことで、2階へ。たくさんのメダルや賞状が!

宮本さんの息子さん(兄弟)は国内外の飛込競技で活躍した有名人でした。

ここにあるのは全部ではなく、一部なんだそうです!凄いですね!

【おにぎり作り】

かつみやさんのお隣さんの浜田さんも加わってかまどで炊いたご飯で

おにぎりを作りましたよ!早速いただいてみました。「うまい!米が違いますね」

宮本さんのお孫さんも一緒に食べましたよ(^Q^)

【楽楽福(ささふく)神社】

古都さんに、こちらの神社の名前の由来を伺いました。

『砂鉄をたたら吹きで製鉄する』という説があるとのことです。たたらにまつわる神社だそうです。

古都さんが子どもの頃はお祭りの時に境内で相撲をとっていたそうです。

今は相撲も行われなくなり、5月に春の例祭が行われているとのことです。

【旧大宮幼稚園】

かつては幼稚園だったこちらの建物へ。古都さんにお話を伺いました。中にはたくさんの木炭が。

大宮地区を中心に作られていた『印賀鋼』 この玉鋼を作る際に大量に必要だった、砂鉄と木炭。

今はすっかり衰退しているその木炭「大宮炭」の復活を目指して同好会を結成し、活動をされているそうです。

【大宮地域振興センター】

かつて小学校だった建物は地域の振興センターになっていました。

教室の中には炭を作る際に使われていた道具などの展示室に。

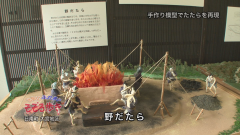

【手作り模型】

隣の教室には2011年のそぞろ歩きでお世話になった井上さんがいらっしゃいました。

室内には、井上さんが作られた「野だたら」を再現した模型が飾られています。

大正10年まで操業していた「吉鈩製鉄所」の模型もありました。

当時の人々が使っていた道具なども展示されていましたが、とても重かったです!

井上さんは、自身の作品で後世にこの地域の歴史を伝えたいと話しておられました。

【手作り体験工房】

こちらの工房では2011年のそぞろ歩きでお世話になった段塚さんにお会いしました!

リースや絵てがみなど、色々と体験できます。(※体験メニューは予約が必要です)

ルバーブジャムの作り方を以前はお聞きしましたが、今回はクラッカーに乗せて試食させていただきました(^^)

ルバーブジャムは道の駅で販売されているそうです。

【水田の看板】

田んぼのそばに看板がありました。田んぼで作業していた藤原さんにお話を伺いましたよ!

水田オーナーズクラブとは・・・

水田の1区画を企業で契約し、1年間管理した後秋に収穫した米を配達するシステム。

ちなみにこちらの田んぼは魔法瓶で有名な象印さんの水田でした。実際に社員の方が田植えも体験されたそうです。

3日に一度は田んぼの中に生えてくる草を土をかき回すことで地中に埋めこむ作業を「田車」という道具を使い作業をしているそうです。

ですが、重労働なので社長が買ってくれたという「草取りまつお」という機械を使って浮いてきた草を網で取るそうです。

折角なので、「田車」を体験してみました。ですが・・・

土に足をとられて、この田んぼ全体にするのは非常に骨が折れますね!(><)

こちらが『草取りまつお』です!

こちらが『草取りまつお』です!

福米西地区 NO.02

平成30年5月放送

【薬師堂】

この地域の歴史に詳しい福原さんにお話を伺いました。

こちらの薬師堂は江戸時代からあったそうですが、大正8年に

この辺り一体が大火に遭ったそうです。昭和54年に無病息災を

願って再建された薬師堂。毎年8日には地域の皆さんがお参りされるそうです。

【スキー歴60年】

福原さんは22歳からずっと、スキーを続けているそうです。

シーズン券を毎年買って通うほど好きなスキー。地域の小学生にもスキーの指導を行っているそうです。

【中川さん】

なにやら作業をされている方を見つけました。伺ってみると、木で出来た小さなキッチンが!

こちらは工房兼作業場だそうで、趣味で始めた木工細工が高じて色々作っているそうです。

畑もされている中川さん。家で食べる野菜を作っているそうで、楽しそうにされてる顔が印象的でした。

【西福原神社】

2006年のそぞろ歩きでも伺ったこちらの神社へ。12年ぶりに生林さんとも再会しました!

こちらの神社では「八朔祭り」という、毎年8月31日に米の豊作を祈願する祭りが200年以上行われています。

子供神輿もありました。夏祭りの際に、小学1年生から4年生が担いで、町内を巡るそうです。

【堀川公園】

公園にやってきました。遊んでいる子どもたちに話を聞きましたよ!

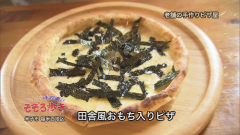

【ピザハウスBELL】

米子で『ピザの店』として知られるこちらのお店。店主の中嶋さんにお話を伺いました!

おススメの田舎風おもち入りピザを注文しました(^^)オープンされてから今年で39年!

注文を受けてから生地を捏ねてのばし、ピザを作るご主人。昔から変わらぬこだわりだそうです。

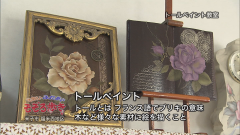

【トールペイント】

自宅ででトールペイントの教室をされている原谷さんを訪ねました。教室を始めて30年ほど。遠くは倉吉から

生徒さんがいらっしゃるそうですよ!

原谷さん曰く、『大人の塗り絵』として楽しんでもらいたいとのこと。

ウェルカムボードやウェディングボードなど様々なものを生徒さんが作られるとのことでした。

トールとは・・・フランス語でブリキを意味し、木など様々な素材に絵を描くこと

【おでん屋さん「なん枝」】

夕暮れ時の赤提灯に惹かれてお邪魔しました。このお店の先代である井上さんにお話を伺いましたよ!

朝日町にあったおでん屋さん「お多幸」で学び、こちらで商売を始めて50年。

今は息子さんが後を継いでおられます。

おすすめの具をいただきました。なんと、『スペアリブ』 です!ものすごく柔らかくて美味しかった~!!

この他にも、奄美大島出身の奥様の郷土料理、

玉子巻おにぎりもパクパク食べ進めれる美味しさでした(^^)

これからも長くお店を続けてくださいね!

金持・板井原地区 NO.01

平成30年4月放送

【金持神社】

すっかり全国的に有名になった金持神社へ!岡山からの参拝客もいらっしゃいましたよ。

県の観光協会と町がタイアップして作った、『八社巡り:縁起の良い名前の神社を巡る企画』で

金持神社も知られるようになったそうです。

現在の「金持」という名前になったのは、明治6年。

玉鋼の原料である真砂鉄が多く採れたことが地名の由来だそうです。

現在ではご利益にあやかろうと、年間20万人もの参拝客が訪れるそうです。凄いですね!

【金持神社札所(売店)】

売店が出来ていました。中に入ってみましたよ!

中では岡山から来られていた親子が縁起物を買い求めていました。

お店の方に話を伺うと、建物自体は40年前からあり、このような形態になったのは、12年前。

現在は、観光協会が運営しているそうです。

今人気のある商品を伺うと、使わなくなった紙幣を和紙に漉き込んだ扇子などが人気だとか。

僕も『左うちわ』の言葉に倣い、左手で扇いでみましたよ!(笑)

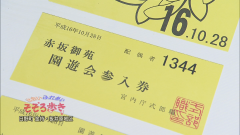

【若林さん】

平成18年までの18年間金持の売店を運営されていた若林さんです。

若林さんご夫妻は、結婚して61年!仲良く夫婦を続ける秘訣はと伺うと、奥様から笑顔で「 我慢! 」との一言(笑)

15年前には赤坂御苑で行われた園遊会にも招待されたそうで、

その参入券も見せていただきました!どの活動も奥様あってのこと、ですね。(^^)

【板井原地区】

平野さんにこの集落について伺いました。ちょうど歩いてきたこの道が出雲街道とのこと。

一緒に居られた山形さんのお家がある場所が、かつての本陣があった場所だそうです。

家の奥の庭が当時の面影を残しているというので、特別に見せていただきました!

【板井原神社】

27年前くらいまではやっていた秋の祭り。魚屋さんが街から来て泊りがけで刺身をひいたりするほど、

賑わっていたそうです。本殿の扉にはオシドリの彫刻がありました!

【四十曲モーテル】

コチラのお店へ!お店を始めて何年経ちましたかと伺うと、「50年」とのこと!長く続けていらっしゃるんですね!

お店の看板メニューでもある、世界にひとつだけのみそラーメンを注文しました!いただきます!

長年お店をされててエピソードはありますかと尋ねると、「 何十年と前に来られた方が、元気にやっとるかと

またお店に来てくれるのがうれしいですね 」との事でした。いつまでもお元気でお店を続けてくださいね!

根雨地区 NO.01

平成30年2月放送

昨年から中海テレビの放送が開始した日野町をそぞろ歩き!

日野町根雨地区は日野町の北部に位置し、かつて出雲街道の宿場町として栄えた町です。

【おしどり】

日野町といえば”おしどり“ですね。雪の中、観察小屋までの道を

雪かきされていた森田さんに案内してもらいました!

こんなに間近でおしどりを見られる場所は他にはないそうです。

小屋の中には撮影に朝の7時半からこられている方もいらっしゃいましたよ!

早朝と夕方に餌を食べにおしどりが来るのでその時間帯がお勧めとのことでした。

【オシドリ資料館】

資料館もありました!先ほど話を伺った森田さんたちが中心となって

写真や資料をまとめているそうです。こちらでは食事も出来るそうで

オススメは『オシドリうどん』とのこと。※おしどりは入ってません!

早速注文しました!

うどんにはオシドリを模ったかまぼこが2枚入ってましたよ(^^)

【窪田書店】

根雨のメインストリートを歩いていると、書店がありました。お店に入ってお話を伺いましたよ。

お店は大正時代から営業されているそうで、現在で3代目だそうです。

昔はこの通りにたくさんお店があり、こちらの書店も店内が埋まるくらい

お客さんが来店されていたそうです。お客さんのほとんどは学生でした。

【日野町公舎/たたらの楽校】

趣のある建物を見つけました!

『たたらの楽校』の看板が。中に入ってお話を伺いましたよ!

建物内にはたたら製鉄の歴史を学べるように色々な資料がありました。

ケラと呼ばれる鋼のもとになる塊もありました。

「すごく重いですね!!」

※こちらの建物は冬期は休校中<11月~3月>

今回、特別にみせていただきました[4月中頃から開校予定(土日祝のみ)]

【根雨神社】

根雨神社にやってきました!お話を伺うと、昭和8年に三社を合祀して建立されたそうです。

この神社を建てたのはこの番組ではお馴染みの「富次精斎/安来市出身の宮大工・彫刻家」です。

欄干裏に名前が彫られていました。

【祇園橋】

根雨神社の前にある橋。

長谷部信連(平安後期~鎌倉時代の武士)が都からこの地に幽閉された。

故郷を偲び、祇園と名づけたとされる。

【影面石】

神社裏には影面石と呼ばれる石があります。古典の世界で”影”とは光と影の両方を意味し

光に面している石だそうです。

この神社のある場所は、板井原川と日野川の合流する場所。

昔から合流点は神聖な場所と考えられていました。

【根雨の由来】

元明天皇治世の頃、この地が干ばつに見舞われました。

人々は雨が降るように祈りをささげたところ、雨が降りました。

そして、「根潤う」が転じて『根雨』になったといわれています。

【お茶屋おがた】

お茶屋さんを見つけましたよ。中に入るとお茶が飲めるようになっていました。

せっかくなのでお抹茶をいただきましたよ!お菓子もついてました(^^)

こちらのお茶屋さん、江戸時代には松江藩の御本陣だったそうです。

ですが、2度の大火に遭い本陣は別の場所に移されたとのことでした。

明道地区 NO.03

平成30年1月

【神野鍛冶店】

以前こちらを訪れた際にもお会いした神野さんのお店に行ってみましたよ!

10年ぶりの再会です!お元気そうです(^^)

画家としても活躍されている神野さんの絵を見せていただきました。

裏側から見た大山が神野さんは好きなんだそうです。

そして本職である鍛冶の仕事現場。この仕事が楽しくて大好きとのことでした。

【ハッピー大山の絵じんの】

神野さんが見てほしいものがあると案内してもらったこちら、

神野さんの絵のギャラリーでした!素敵な絵が沢山ならんでいましたよ。

4年前に購入し、念願だった個人ギャラリーにされたそうです。

鎧もあったので、これは?と伺うと

「米子城が出来たら寄付をするために置いてある」とのことでした。

仕事に趣味に、これからもお元気で!ギャラリーも楽しみです♪

【び・かむ】

素敵なお皿などが並んでいたので見せてもらいました!

こちらの商品は出西窯の焼き物です。

店主である亀島さんが斐川町の出身で出西窯の方とも懇意にしている関係で

お店に出西窯の商品を扱うようになったそうです。

米子でこれだけ商品を揃えているのはこちらのお店のみだそうです。

出西窯・・・出雲市斐川町にある窯元

【れんが通り】

昔のメインストリートとも言えるこの通り。

今は亀島さんが通りに花を飾る運動などをしているそうです。

【plus one】

素敵なお店があったのでお邪魔しましたよ。

店主の小竹さんにお話を伺うと、2年前にオープンされたお店だそうです。

小竹自身が、リネンやコットンの製品が好きでそういった商品を集めたお店にしたそうです。

素敵なお客さんに恵まれて「今が一番楽しい」との事。

リネン(麻)素材の服を触ってみましたが、素材が柔らかくて気持ちよかったです!

小竹さん自身も展示会などに行くとまずは触って感触を確かめてから

デザインなどをみるそうですよ(^^)

【丸木屋】

僕が中学や高校のときにお世話になった学生服屋さん!

お話を伺いましたよ!以前は法勝寺町でされていてこちらに3年前に移転されたそうです。

その昔は裏ボタンや裏地など色々こだわった制服がありましたが、現在は至って標準的な学生服のみです(笑)

今はストレッチ素材でスリムタイプの制服が人気だそうで、家で洗濯も出来るそうですよ!

とても古くからご商売をされていて、現在で3代目になるそうです。

【平野屋呉服店】

こちらも老舗のお店ですね。28歳でお店を継いだ平野さん。お若いですね!

こちらの建物は相当古く、なんと天保2年(1831年)に建築されたものだそうです!

天井を見上げても立派な梁!すごいですね!

黒い看板があったので何か尋ねると、昔は反物は値札もなく販売されていたけれど、

「当店は値札を付けて適正価格で販売してます」という意味で掲げた看板とのことです。

店の奥も特別に見せてもらいました!箱階段があり、2階に上がると茶室がありましたよ。

平野さんのお母様がお茶の教室をされたり、来客の際にはこちらでお茶を立てたりしているそうです。

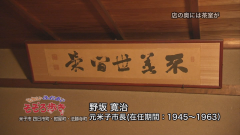

部屋には元米子市長である野坂寛治さんからいただいた書も飾られていました。

書の言葉が気に入り、先代が平野家の家訓にしたそうです。『世間の栄を羨まず』

これからも若い感性を取り入れつつ長くお店を続けていってくださいね!

黒坂地区 NO.01

平成30年3月放送

日野町黒坂地区は日野町のほぼ中心部に位置し、かつては城下町として栄えた町です。

【黒坂の歴史看板/山田さん】

立派な看板がありました。見てみると、昔の城下町の地図が描かれてましたよ。

黒坂の歴史に詳しい山田さんにお話を伺いました。

【関一政】

安土桃山~江戸時代前期の武将 鏡山城を築城し、城下町を整備しました。

【石垣】

今も残っている鏡山城の石垣を案内してもらいました。

ここは『枡形虎口』という城の守りの一番要だった場所だそうです。

【陣屋想像図】

かつてあった陣屋の想像図看板がありました。間取りも書かれてましたよ(笑)

【黒坂の町を一望】

城主がみたであろう同じ位置から黒坂の町を眺めてみました。

眼下にある日野高校には桜が植えられ、城跡にも山桜がたくさん植えてありました。是非、春に訪れたい場所ですね!

【鳥取茸王】

なにやら作業しておられる方々が。伺うと、鳥取県のブランド、『鳥取茸王』の

栽培をされているんだとか。どんなしいたけなのか聞いてみました。

《しいたけの直径8㎝以上で厚みが3㎝!》立派なしいたけですね!!

春が一番の収穫期だそうです。秋じゃないんですね(驚)

【久代さん・広瀬さん】

しいたけを栽培されてる久代さんはこの道50年!

一緒に作業されていた広瀬さんは兵庫県からのⅠターンで栽培を学んでいるそうです。

【光徳寺】

黒坂地区には5つのお寺がありますが、その内の一つこちらのお寺へ。副住職の小早川さんにお話を伺いました。

こちらのお寺は以前は違う場所で火事の為本堂が消失しまし、そして現在の場所へ明治42年に起工し、昭和14年に再建しました。

こちらのお寺の大工の棟梁が、この番組お馴染みの「富次精斎」でした。

70代の晩年にこの日野町周辺の寺社仏閣を手掛けていたそうです。

【小早川好古】

素敵なふすま絵があったので話を伺うと、小早川さんの祖母の日本画家であったお兄さんが描いたものだそうです。

小早川秋聾[大正から昭和中期に活動した日本画家]の弟さんでした。

戦時中に好古が光徳寺に疎開した際にふすま絵16枚を奉納しました。

【仏教漫画】

副住職の小早川さん自身も絵を描くのが好きだそうで、自身が描いた漫画も置かれていましたよ!(^^)

【みんなが集まる家】

地域の皆さんが集う家があると伺ってお邪魔しましたよ(^^)

頭本さんの家に集まって手芸をしているそうです。作品を見せてもらいましたよ!

先生をされてる中山さんの作品は、商品として道の駅で販売しているそうです。

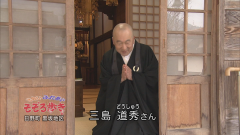

【泉龍寺】

関一政が創建したとされるこちらのお寺へ。住職の三島さんにお話を伺いました。

【本圀寺事件/因藩二十士 供養塔】

尊皇攘夷派の鳥取藩士22名が京都本圀寺で鳥取藩主の側近4名を暗殺。

助命嘆願もあり、生き残った20名がこちらのお寺に8ヶ月間幽閉されました。

ここにある石柱はその側近と事件を起こした藩士どちらをも供養しようと

事件の150年後に建立されました。

【因幡二十士の遺品】

本堂横に遺品があると伺い、見せていただきました。城主の書の左右に、二十士直筆の書が掛けられていました。

その中に、「詫間樊六/剣術神風流の創始」の書もありました。

幽閉中二十士は、文武両道に精進しその際に使用していた木刀も飾られています。

特別に二十士のリーダーが持っていたと云われる銃も見せていただきましたよ!

※銃は今回特別にみせていただきました

※鉄砲刀剣類登録者だけが持つことが出来ます