平成28年 年の取材記事一覧

日光地区 NO.02

H28年12月

【リンゴ畑】

道を歩いているとリンゴが実っている木を見つけました。

近づいて見てみると枝の先にリンゴが沢山!!「こんなに実るんですね!!(驚)」

栽培されている佐々木さんにお話を伺いました。

日光地区では30年ほど前からリンゴの栽培をしているそうで、

種類は、『津軽』『秋映』『ジョナゴールド』『王琳』『フジ』と、

時期によって違ってくるそうです。試食させていただきました。

思わず、「おいしーーーー!!」と叫ぶほど、とても甘くてジューシーなリンゴでした。

岸本にあるガーデンプレイスに出荷していますとのこと。

【りんごバーガー】

そんな日光地区の特産品のリンゴを使った『りんごバーガー』が

10月に開催したバーガーフェスタに出品されたそうです。

【元気の秘訣】

佐々木さんに元気の秘訣を伺うと、四季折々の姿を見せる自然が一番の元気の源です!とのことでした。

これからも美味しいリンゴを作ってくださいね!(^^)

【関西から移住したご夫婦】

以前、溝口地区をそぞろ歩きした時に出会ったご夫婦を訪ねてみましたよ!

唐仁原さんの奥様は水墨画が趣味だそうで、お家の中に作品が飾られていました。

2階の部屋には旦那さんの趣味であるギターが。

どれもいい品物ですよ!!こんな良いギターで手が震えますが・・・

一緒に演奏させていただきました!「気持ちいいですね!」

【オートキャンプ場】

近くに新しいスポットがあるということで唐仁原さんに案内してもらいました。

伺ってみると、オートキャンプ場として、H29年の5月頃を目処にオープンしたい

と活動されている中村さん。下界には弓浜半島、上を見上げれば大山と素敵な

ロケーションが広がる場所です。現在はオープンに向けて色々と準備しているそうですよ!楽しみですね!

【花菖蒲/菖蒲ヶ平伝説】

畑のそばに伸びる植物・・・?これはなんですかと訪ねると『菖蒲』とのこと。

その昔、獣に畑を荒らされ困っていたところに、お坊さんが現れ花菖蒲を植えなさいと指示をされたそうです。

その指示に従い、種を植えたところ、獣を追い払えたとの言い伝えがあるそうです。

福右衛門さんと永蔵さんがこの地域の農作物を育てていった経緯から、この二人の頭文字をとり、

『福永』の集落名になりました。

この菖蒲を植える活動は今年4年目を迎え、福永の新たな活性化につなげようと花菖蒲祭をされています。

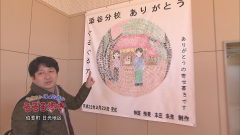

【旧日光小学校添谷分校】

とても良い雰囲気の建物がありました。伺うと、かつて添谷分校でした。

建物の中はほぼ当時のまま。体育館の中には、最後の卒業生の寄せ書きがありました。

この日集まっていた皆さんはかつてのこの分校の卒業生。

『添谷を元気にしょう会』として活動されているそうです。

この分校跡を使って、年に2回の軽トラ市などを開催されています。

添谷をテーマにしたフォトコンテストでグランプリを受賞した写真も見せていただきましたよ!

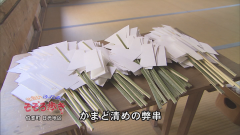

【添谷神社】

神社があったので寄らせていただきました!

中に入ると、女性の宮司さんがいらっしゃいました。

代々宮司をされているそうで、三須さんは20代の頃から宮司をされています。

この日は年末に氏子さんに配られる『かまど清めの弊串』を作っておられました。

この地域では年末に氏子さんの家に神主が伺い、台所を清める行事があるそうで、

その際に使う弊串でした。一人で500本ほど作るんだとか!頑張ってください!

【大前さん】

2012年のそぞろ歩きでもお邪魔した大前さんのお宅へ!

以前と変わらず中には沢山の絵が飾られていました。35歳から絵を描き始め、

来年1月で76歳になるそうです。約40年も書き続けているんですね!

【はまなんご】

前回も訪れたはまなんごに大前さんと訪ねました!

伯耆町の指定天然記念物の岩石です。約40万年前の大山火山の岩溶岩だそうです。

前回も「はまなんご」の意味が分からず尋ねたのですが、この岩のそばを土壌整備した際に

4~5m下から貝が出てきたそうで、その昔この周りが海だったのではないか。

そこで、“浜”ということばがついたのではないか・・・とのことでした。

大山地区 NO.04

平成28年11月

【大山寺本堂】

今回は生憎の雨でしたが、煙った大山寺も風情があっていいですね!

住職の大舘さんに、平成30年に大山開山1300年を迎える大山について伺いました。

本堂には権現さんといわれる神様の称号をいただいたお地蔵様が祀られているそうです。

大山全体が神聖な場所であり、ここに入ることは神様の体内に入ることと同義であった為

昔は決められた行者しか入山することは出来なかったそうです。

「では僕もお参りをさせていただきます!」

(先に鐘を鳴らし、合掌するのが正しいそうです)

【大上山神社奥宮】

大山に来たならこちらも忘れちゃいけませんね!

お参りに向かいました。まず最初に目に付くのが大鳥居。

こちらは石で出来ており、国の重要文化財にもしてされています。

また、日本一長い自然石の石畳が広がっているんですよ!その長さ600mです。

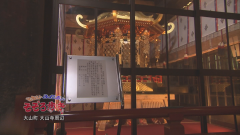

【内部】

奥宮の中には立派なお神輿がありました!

説明書きには、

『八角神輿では西日本で一の大きさといわれている。。

平安時代から大山御幸行列が行われ、常に七基が繰り出され

その中でもこの神輿が最大のもので、担ぎ手が45人は必要。

明治18年まで御幸行列が行われたがその後は行われていない。』

平成14年10月に復元修理

高さ3.2m 重さ1t 担ぎ棒5.6m

その隣には御神馬。頭や顔をなでるとボケ防止、健康増進、願望成就、牛馬安全の

御神徳をいただけますとありました。

「ボケないようにしっかりなでておきます!」

【お福わけポスト】

参道に戻ると懐かしいポストがありました。その横になにやら茶色い看板・・・?

読んでみると、「お福わけポスト」の文字が。

『ご利益を大切な人に贈りませんか?手紙を書いてこのポストに投函すれば、

大山でもらった福を<うし君>が届けてくれます。』

との事でした。詳しく話を聞いてみましたよ!

これに関連した商品を11月23日に発売するそうで、見せていただきました。

「文香」と呼ばれるもので、手紙と共に香りを添えておくる風習に因んで作られました。

この商品やポストなど企画している皆さんは、大山寺参道を多くの方に知っていただき

この取り組みに賛同していただきたいという思いも込めて『株式会社さんどう』と名付けて

色々な取り組みをしているそうです。是非がんばってほしいですね!

【とっとり元気復興キャンペーン】

参道を歩いているとなにやらいい匂いが・・・。

集まっている方々にお話を伺ってみると、色々な取り組みで鳥取が元気だとPRしていこうと

大山の自治会と観光協会が協力して振る舞いなどを行っているそうです。

僕も早速なめこ汁をいただきました!「あ~~!美味しい(^^)」

【大山自然歴史館】

こちらの建物。大山の自然と歴史が学べる場所ですが、入場がなんと無料なんですね!

そして、この日以前そぞろ歩きでお世話になった方が展示をされていると伺って御挨拶に!

カエル工房さんの作品を色々と見せていただきました!

カラフルなカエル(実在するカエルをモデルにされています)やハコネサンショウウオなど

の他に、大山に生息するマイマイやモリアオガエルのフィギュアもありました。

【大山ユートピア】

道を歩いているとまたもやいい匂いが・・・。

寄らせていただきました!中は食堂になっていましたよ。

この時期だけ食堂として営業されているそうです。

おススメを伺うと、地元天然のキノコを使った料理!とのこと。

早速注文させていただきましたよ!

こちらの御主人が採ってこられた4種類のキノコを使ったパスタです。

「あ~~~~!これぞ山の幸!美味しいですね!」

そんなこちらの建物。宿泊施設なんですが、犬も一緒に泊まれるところなんです!

【松田さん】

歩いていると声をかけていただきました!店内にお邪魔させてもらいましたよ。

こちらのお店の松田さん、訪れた方にお茶の振る舞いをされているそうです。

この日はりんご湯をいただきました。あったかくてほっとしますね(^^)

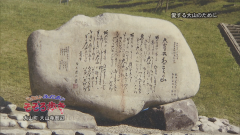

実はこの松田さん、大山賛歌を作詞された松田美代子さんのお姉さんでした!

その縁で大山賛歌の歌碑を建てて、大山を応援するようになったそうです。

大篠津地区 NO.02

平成28年10月放送

【アジア博物館・井上靖記念館】

14年前のそぞろ歩きでもお邪魔したこちらへ!入口すぐの脇に貴重な花が咲いていましたよ!

「トウテイラン」という花だそうです。

また、鳥取県とも縁の深い井上靖さんの記念館も見せていただきました。

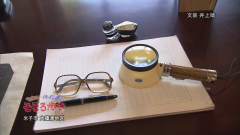

【館内】

館内は、井上さんのご自宅の応接室を模して作られていました。

書籍も8割は実際の自宅にあるものと同じ本を揃えたそうです。

井上さんが実際使われていた万年筆や老眼鏡も置いてありました。

通常立ち入り出来ない場所でしたが撮影のために特別に入らせていただきました!

【駄菓子屋】

懐かしい!駄菓子屋さんをみつけましたよ!中に入ってお話を伺いました。

このお店を経営されている安田さん。きっかけは子どもとのコミュニケーション

不足を感じ、家で出来る仕事がないかと思ったのが始まりだそうです。

そのお店もオープンから約40年近く!長く愛されてきたお店なんですね!

近所の子どもたちも買い物にやってきましたよ。好きなお菓子を訪ねると、

『当りつきのやつ!』

やはり昔も今もクジ付きのお菓子は人気ですね(^^)

【諏訪神社】

宮司の門脇さんにお話を伺いました。

こちらの諏訪神社は、判明しているところからでも368年前に武田信玄の家臣である井田藤右衛門の子孫が

地元信州(長野)の諏訪神社からご神体を納めこちらに帰ってきたことから始まったとされています。

社殿内にはそのご神体を納め運んだとされる行李の写真も飾られていました。

また、こちらの神社では毎年『輪くぐり』といわれる神事や、子ども神輿や

奉納相撲など様々な行事が執り行われています。

そして、かつて教師だった門脇さん。実は僕が中学生の時の教頭先生でした!

『その節はお世話になりましたm(__)m』

【NPO法人ひだまり】

看板を見つけたので立ち寄らせていただきました!

こちらの事業どういったことをされているのか伺いました。

地域の高齢者の方々の困りごとなどを支援されているそうです。

また、大篠津に出来たサッカー場の指定管理も請け負っておられます。

地域のコミュニティスペースにもなっているこちらは、地域の作家さんの作品も飾られていました。

【浜田さん】

多肉植物に夢中になっておられる方がいらっしゃると伺って訪ねてみました!

家の裏には多肉植物が数多く栽培されていましたよ!浜田さんに話を伺うと、『これは趣味です。』とのこと。

明鏡(めいきょう)という形が珍しい多肉植物もありました。

芽を増やすために葉が置いてありましたが、種類が多く分からなくなるそうで、

葉に直接名前と日付が書かれていました(笑)

今では寄せ植え教室なども依頼されることもあるそうで、とても楽しんでいらっしゃいました(^^)

【弓浜コミュニティー広場】

先程のひだまりの方が管理されているグラウンドへやってきました。

こちらのサッカー場は人工芝が敷かれていました!

米子市ではここだけだそうです、練習等でよく使われているそうです。

ちょうどこの日もひだまりの方が草刈をされていました。僕も草刈体験させていただきました!

地域の皆さんで地域の施設を維持管理する!とても大変ですが頑張ってください!

【かつての大篠津】

かつての大篠津駅が取り壊される前に、二宮さんが撮られた写真をいくつか見せていただきました。

デジタルではなく、フィルムで撮られた写真の数々。懐かしいですね。

高麗地区 NO.01

平成28年9月放送

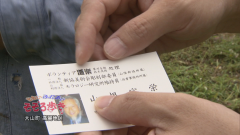

【山根さん・名刺・作品】

草刈をされている方を発見!ただならぬ(?!)雰囲気を感じてお話を伺いましたよ!

見せていただいた名刺に「ボランティア道楽」の文字が。

『道楽がボランティアになるんだよ(山根さん談)』

彫刻部委員でもある山根さんの作品を見せていただきました。

実は2009年に高麗地区を訪れた際にも山根さんの作品を見せてもらっていました!

山根さんの作品はFRP樹脂で作られているそうで、もう35年くらい作品を作り続けているんだとか!

そんな元気そうな山根さんですが、くも膜下出血で倒れ、今年は作品を出展出来なかったと。

現在は後遺症も無く元気に過ごしていらっしゃいます。

【一宮神社】

安産祈願で知られるこちらの神社へ立ち寄ってみました。詳しいお話を中島さんから伺いました。

境内の中には産石と呼ばれる石があり、お参りの際にこの石に座ると安産になると言われています。

また、さいの神と呼ぶ石が何個も鎮座していました。

昔は村の入り口などに置き、悪霊などを入れない意味合いがありましたが、

道路整備等の事情でこちらに集められたそうです。

その昔、毎年行われるさいの神祭では、村の若い者が良縁に恵まれる為にこの石を

もって帰ることもあったそうです。

【ふれあいの郷かあら山】

地域の皆さんがこちらに集まっているということで、訪ねてみました!

もともとこちらは高麗保育所だったところを地域で有効活用されてるんですね。

建物内にはカフェも併設されており、中には常連の方がいらっしゃいました(^^)

こちらの“かあら山”の由来は、孝霊山のことをかつては

「から山」「かあら山」と呼んでいた事から付けられたそうです。

【大山ガガガ学校】

趣のある建物を見つけましたよ。寄らせていただきました。

内部にはこの地域で集められた廃品で作った大きな時計がありました。

そして、この建物は旧高麗小学校長田分校の跡地であり、

その建物を利用して、大山ガガガ学校を開校されているそうですよ。

こちらでは、子どものための芸術・アート・デザイン学校となっています。

【鏝(こて)絵】

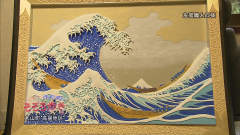

鏝絵をされている入江さんのお宅へ伺いました!

色々と作品を見させていただきましたよ(^^)

鏝も大小さまざまな種類がありました。こんなに色々使い分けているんですね!

花回廊で行われた植樹祭のときに作られたトッキーノの鏝絵や、

葛飾北斎の作品を基に作られたものなど・・・いやぁすごいですね!

そんな入江さんは17歳から左官の仕事をされているそうで、

この見事な作品の鏝絵も特に習ってはいないとのことでした(!)

これからもこの技術を後世に残していって欲しいですね。

外江地区 NO.05

平成28年8月

境港市夕日ヶ丘~中海干拓地

【現地案内所】

夕日ヶ丘の現地案内所の看板を発見しました。

建物は普通のお家みたいですね、ちょっと寄ってみましたよ!

【槇原さん】

案内所に居られた槇原さんに、この地域のことを伺いました。

こちらの分譲地へ移り住もうと検討されてる方への案内をされているそうです。

槇原さん曰く、この辺りは本当に夕日が綺麗だとか(^^)

平成11年に分譲地として誕生してから、現在は300世帯以上!増えましたね。

【集会所】

何やら人が集まっていたので伺いました!

中ではボウリングや投げ輪など様々な遊びをされていました。

この地域のお年寄りが集まるふれあいの場になっているんですね!

【夕日ヶ丘保育園の子どもたち】

集会所を出ると、今度は子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきました!

外で水遊びや色水を作って遊んでいました(^^)

保育園は木造鉄筋で庭も芝生だったりと、子どもたちものびのびと遊んでいますね!

園内にはウサギ小屋や畑がありました。みんなで餌をやったり、収穫したりと色々取り組まれているんですね。

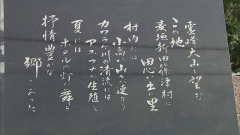

【石碑】

戦前はこの地が麦垣町だったことを示す石碑がありました。

昭和18年ごろ、飛行場拡張のため、この地に住んでいた方々は強制移転となり、

現在の麦垣町に移住されたそうです。お話を伺った角さんが10歳の頃で、その当時は父親も戦争に召集され、

母と子どもたちで家を解体して運んだりと、大変苦労されたそうです。

かつての旧麦垣は川が流れ、夏にはホタルが舞う地だったそうです。

【ペーロン大会準備】

ペーロン大会の準備を参加される方々が分担して、作業されていました。

船をクレーンで吊り上げ、トラックに積んで境水道まで運ぶそうです。大変な作業ですね!

ペーロンはもともと中国から長崎へ伝わり、長崎出身者が多い境港にて大会が開催

されるに至ったそうです。ペーロンも長崎で作っているそうです!

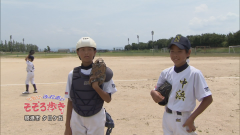

【少年野球大会】

野球大会が行われていたので覗いてみましたよ!

この大会は、美保基地がボランティアで主催している少年野球大会だそうです。

今年で8回目!ボランティアの中にはかつて境高校で甲子園に行かれた方も

いらっしゃいましたよ!もしかしたら、この野球大会で活躍する少年たちも甲子園に行く子が出るかもしれませんね!(^^)

【中海干拓営農センター】

県が管理する営農センターだそうです。ちょっと寄ってみましょう!立派な建物がありますね!

こちらでは主に白ねぎの栽培技術を研究されているそうです。

白ねぎは冬の寒さには強いのですが、暑さには弱い為、色々実験されているそうです。

これからも白ねぎ栽培技術向上の為頑張ってください!(^^)

渡地区 NO.5

平成28年8月

境港市夕日ヶ丘~中海干拓地

【現地案内所】

夕日ヶ丘の現地案内所の看板を発見しました。

建物は普通のお家みたいですね、ちょっと寄ってみましたよ!

【槇原さん】

案内所に居られた槇原さんに、この地域のことを伺いました。

こちらの分譲地へ移り住もうと検討されてる方への案内をされているそうです。

槇原さん曰く、この辺りは本当に夕日が綺麗だとか(^^)

平成11年に分譲地として誕生してから、現在は300世帯以上!増えましたね。

【集会所】

何やら人が集まっていたので伺いました!

中ではボウリングや投げ輪など様々な遊びをされていました。

この地域のお年寄りが集まるふれあいの場になっているんですね!

【夕日ヶ丘保育園の子どもたち】

集会所を出ると、今度は子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきました!

外で水遊びや色水を作って遊んでいました(^^)

保育園は木造鉄筋で庭も芝生だったりと、子どもたちものびのびと遊んでいますね!

園内にはウサギ小屋や畑がありました。みんなで餌をやったり、収穫したりと色々取り組まれているんですね。

【石碑】

戦前はこの地が麦垣町だったことを示す石碑がありました。

昭和18年ごろ、飛行場拡張のため、この地に住んでいた方々は強制移転となり、

現在の麦垣町に移住されたそうです。お話を伺った角さんが10歳の頃で、その当時は父親も戦争に召集され、

母と子どもたちで家を解体して運んだりと、大変苦労されたそうです。

かつての旧麦垣は川が流れ、夏にはホタルが舞う地だったそうです。

【ペーロン大会準備】

ペーロン大会の準備を参加される方々が分担して、作業されていました。

船をクレーンで吊り上げ、トラックに積んで境水道まで運ぶそうです。大変な作業ですね!

ペーロンはもともと中国から長崎へ伝わり、長崎出身者が多い境港にて大会が開催

されるに至ったそうです。ペーロンも長崎で作っているそうです!

【少年野球大会】

野球大会が行われていたので覗いてみましたよ!

この大会は、美保基地がボランティアで主催している少年野球大会だそうです。

今年で8回目!ボランティアの中にはかつて境高校で甲子園に行かれた方も

いらっしゃいましたよ!もしかしたら、この野球大会で活躍する少年たちも甲子園に行く子が出るかもしれませんね!(^^)

【中海干拓営農センター】

県が管理する営農センターだそうです。ちょっと寄ってみましょう!立派な建物がありますね!

こちらでは主に白ねぎの栽培技術を研究されているそうです。

白ねぎは冬の寒さには強いのですが、暑さには弱い為、色々実験されているそうです。

これからも白ねぎ栽培技術向上の為頑張ってください!(^^)

東西町地区 NO.01

平成28年7月放送

【東西町】

この東西町は昭和45年に「米子ニュータウン」として入居がはじまった住宅地です。

【朝市・カボチャ】

月に2回されている朝市。主婦の方々がお買い物にやって来ていましたよ。

変わった形のかぼちゃがありました。ロロンという名前の品種だそうです。

コールラディという見慣れない野菜などもありました!地域の皆さんの交流の場にもなっているんですね(^^)

【阿部さん】

朝市で出会った阿部さんのお宅で集まりがあると伺ってお邪魔しました!

集まった皆さんで「さるぼぼ」を作っておられるそうです。

皆さんいろんな地域からこの東西町へ引っ越してこられたそうです。

【消火器の設置】

作業中の方々へ声を掛けると、消火器の設置をしているとのこと。

地域住民から、いざという時消火器がないというので、格納庫のそばに設置して回っているそうです。

自分たちの住む地域を自分たちでよくして行こうとされてるんですね!

【西町の郷】

東西町のコミュニティホームがあるとのことで伺ってみました。

高齢者のための昼間の居場所だとか。お邪魔してみましたよ!

元々は民家だったのを、持ち主の方が地域のためにと無償で提供されたそうです(!)

スタッフも皆この地域の方。高齢者を地域の皆で支えてるんですね。

【移動鮮魚店】

車で魚を販売されていましたよ!

この方、何年か前にそぞろ歩きで出会った魚屋さんでした(^^)

移動販売を始めて15~6年だそうです。

【藹藹-あいあい-】

地域の喫茶店です。近隣の方々がお茶を飲みながら囲碁をしておられました!

棋士の方々にとっても憩いの場ですね(^^)

また、カウンター席には血圧計も置いてあったりと、健康にも気を配れるお店ですね!(笑)

こちらの珈琲は開店当初からサイフォンで入れておられるそうです。

やはりこのサイフォン式とドリップでは、同じ粉でも味に違いがでるんだとか。

そんな藹藹の珈琲頂きます!

「う~ん、美味しい!」すっきりとした飲み口の珈琲でした。

山上地区 NO.01

平成28年6月放送

【村上本店】

6年前にもお邪魔したお店に行ってみました!変わらずお元気そうですね!

店舗横では近所の方がお茶をしてましたよ(^^)

フキの佃煮までいただいちゃいました!

この商店は今の村上さんで3代目!この先も続けていってほしいですね。

【池田さん・ペットのヤギ】

ゆく年くる年でお世話になった池田さんを訪ねてみました!

ビニールハウスで作業中でしたよ。池田さんはトマト作り30年。もうベテラン農家さんですね。

三月に植えたトマトは背丈ほどの大きさまで成長していました。

真っ赤に熟れたトマトを一つ試食させてもらいましたよ!

『うわー!味が濃くて美味しい!』

飼い始めたヤギは今では増えてしまって名前は付けてないそうです。(^^;)

【アメダス茶屋(イタリア料理店)】

茶屋には地域気象観測所(アメダス)がありますが、この名前にちなんだお店に寄ってみました。

お店の方おススメのアメダスランチをいただきました!地元の食材をふんだんに使用して、

ドリンク・デザートまでついたお得なランチですよ!

【ヒメボタルの生息地】

愛好家の方々に人気のあるスポットを訪ねてみました!

吉川さんに聞いてみると、川に現れるのは源氏ホタルという種類なんだとか。

こちらで観賞されているヒメボタルは、山に現れるホタルだそうです。

ホタルが見られる場所は、約1キロに渡る山の斜面です。

7月の七夕あたりがちょうどホタルの観賞に向いてるそうです!楽しみですね!

そして、今年行われる

『全国ほたるサミット』(開催:H28年7月1日)の鑑賞会会場にもなるそうです!

【常桂寺】

道を歩いていると鐘の音が!

境内に入ってみると、ちょうど17時を知らせる鐘を突いておられました。

僕もやらせていただきましたよ!この鐘つきははじめられて10年だそうです。

もともとは住職の方が朝と夕にしていたんだとか。ですが、その住職の方が亡くなられて

つく人も居なくなり鐘の音も途絶えてしまいました。

そのことを残念に思った地域住民の方々が、持ち回りで鐘つきを復活させたそうです。

この鐘をつく会は「カネナリカイ」と名づけられています。

就将地区 NO.05

2016年5月 東倉吉町西倉吉町

【笑い庵】

笑い庵にあるカフェで住田さんにお会いしました。

こちらの住田さん、加茂川遊覧船の運航など、街づくり活動を行っておられます。

この笑い庵の建物は築150年にもなるそうで、西部地震の際に歪んでいた建物がまっすぐに戻ったんだとか!

【出現地蔵】

笑い庵の敷地内にあるこのお地蔵さん。『出現地蔵』と呼ばれています。

現在笑い庵になっている家に住んでいた木下さんの夢枕にお地蔵さんが現れ、地中から

掘り出して欲しいと告げられたそうです。掘ってみると実際にお地蔵さんが見つりました。

昭和4年に見つかった時の写真も一緒に飾ってありました。すごいですね!

【カルチャースペース】

笑い庵の2階は学びの場になっていました。この日はうたごえ喫茶が開催されていました。

毎月2回されているそうで、今年で10年目を迎えるそうですよ!

【林そば屋】

古くから営業されいるこちらのそば屋さん。創業は大正9年!

【木野山神社】

この地域に長く住む松寺さんに案内をしていただきました。

米子で一番ご利益のある神社とのことですが・・・。

「参拝者が少ないから願を叶えて頂きやすい」とのことでした(^^)

この神社は大正時代に疫病が流行った際に建てられたそうです。

【昔の旅館】

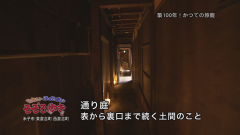

西倉吉町にはかつて多くの旅館があり、現在も唯一その様子が伺える建物があるとのことで伺いました。

こちらは築100年だそうで、中には表から裏口まで続く土間や箱階段など、時代劇の一場面に

入り込んだようでした!現在はもつ鍋屋さんとして営業されているそうです。

【みどり小路】

この地域の道に詳しい川越さんにお話を伺いました。

明治から大正時代、こちらの小路を挟んで長屋があり、芝居小屋や映画の弁士が住んでいました。

通称『弁士長屋』と呼ばれていたそうです。この地域は昔みどり町と呼ばれていたため、みどり小路だとか。

【米子城の梁】

町屋の中には何軒か米子城の梁を使った建物があるそうで、見させていただくことに!

「ふとい梁ですね~!」

【梁があるバー】

こちらのバーにも梁があるそうで見せていただきました!元々はこちらの建物は蔵だったそうです。

加茂地区 NO.01

平成28年4月 米子市両三柳編

【多趣味な最上さん】

ビニールハウスで水を撒いておられた方を見つけてお話を伺いました。

ネギを栽培しているそうで、秋には収穫できるそうですよ!別棟のビニールハウスには洋ランがありました。

とっとり花回廊にもランを出荷したそうで、洋ラン栽培が趣味で40年近く栽培されています。

そのほかにもこのビニールハウスには中南米の不思議な植物やバナナが作られていました。

自宅には趣味で作った焼き物もありました。陶芸は独学でされているそうです。

【パン教室】

手ごねパン教室の看板を見つけてたずねてみましたよ!

ちょうどパン教室の最中だったそうで、見学させていただきました。

皆さん楽しそうですね!100種類のパンのレシピがあるそうです!

1回2時間の教室で、1種類のパンの作り方を教えていただけるとか。もちもちの食感が、手ごねパンの魅力です!

【JAY SHIFT】

バイク屋さんを見つけましたよ!ハーレーのカスタムショップをされてるようですね!

店主の白根さんに伺うと、バイクの販売を始めて30年くらいだそうです。ハーレーは世界中で愛されているので

パーツなども手に入りやすいそうです。

永きに渡って乗れて、それを子どもに引き継ぐ、という楽しみもあるバイクなんですね!

【革製品】

壁面にサドルが掛けてありました。皮を加工し、座面には模様がありました。

これは、カーディングと呼ぶそうで、白根さんの奥様がされています。

他にも、皮を手縫いして作られたサドルバッグなどもありましたよ!

【バルーンアート】

子どもの心を掴むもの。

今出さんがされているのは子ども達が楽しめるものでした。

僕もバルーンアートさせていただきました!おぉ。。割れそうで怖い!(・□・;)

出来ました!『題名:折れた剣』(笑)

【マリン&ダイビングAQUA】

前々から気になっていたこちらに寄ってみました!お店に居られた松本さんにお話を伺いました。

お店はこちらですが、ダイビングポイントは島根の多古鼻だそうです。

潜って撮られた写真を見せていただきましたよ!

海の透明度が高く、綺麗な写真が沢山撮れるそうです。

【手話サークル】

加茂公民館で月2回活動しているサークルがあると伺って来てみました。

このサークルは昨年の4月から活動をしているそうで、多い時は30人くらい集まるそうです。

僕も手話を教わってみました!ちなみに拍手する際は、このように手を広げてひらひらさせるそうです。

聾唖の方々には拍手の音が聞こえない為、目で見て分かるこの手法をとられています。

楽しいコミュニケーションを取ることが出来ました(^^)

逢坂地区 NO.01

平成28年3月放送

【たんぽぽ】

この地区で活動しているグループ「たんぽぽ」の皆さんに会いに来ました。

こちらの皆さんは人形劇を33年(!)続けておられるそうです。

使われる人形も全て手づくりで制作されています。人形劇の一場面も見せていただきました!

【大山スマイルファーム】

農産物を加工して販売をしているこちらの会社へ。小林さんにお話を伺いました。

小林さんは脱サラをして、この事業を始められたそうです。

販売しているのは主に収穫された農産物を使ったヨーグルトソースやジャム。

販路を東京に広げ、これから益々頑張って欲しいですね!

【芝つくり】

こちらの加藤さん。自宅の庭を手入れされていました。

退職してから9年ほど芝つくりをされているそうですが、まだまだ素人とのこと。

芝つくりは奥様が30年ほどされているので、メインは奥様に任せているそうです。

ご夫婦で作られた芝の上で、お孫さんがサッカーをして遊んでいました。

『いやぁ~、いい環境ですね(^^)』

【大山で民泊】

加藤さんの娘さんは2年前に東京からUターンで帰ってこられたそうです。

この大山の自然豊かな環境を東京の知人にも体感してもらいたい!との思いで、

民泊を開業されたとか。現在も東京で大山の食材を使った料理教室をされています。

【まぶや・一氏さん】

地域の交流拠点として使われているこちら。

ここで出会った一氏さんの趣味はカメラ。このまぶやにも作品があるということで

みせていただきました!幻想的な風景が切り取られていてステキですね。

そんな一氏さん、16歳の頃から写真を撮っているそうです!かれこれ70年は撮影をしておられます。

最近はデジタルカメラを購入して、日々勉強されているとか。

【雑学講座】

もうお一方まぶやで出会いました。福留さんはここで雑学講座を始められたそうです。

柿と?。同じ漢字に見えますが、違うんですね!ちなみに、「”かき”と”こけら”」です。

定年退職したあと、やることが無いと世間一般では言われますが、福留さんは逆に時間がいくら

あっても足りない!とおっしゃっていました。

尚徳地区 NO.01

平成28年2月 米子市青木・兼久・榎原地区

【青木神社】

青木神社にやってきました。とても立派な建物ですね。

建立時期は不明ですが、現存する棟札は江戸時代初期のものだそうで、歴史ある神社です。

【指定文化財】

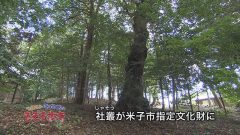

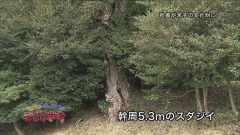

神社に広がる社叢が米子市の指定文化財になったそうです。

幹周が5.3mにもなるスダジイ(椎の木)もありました。

【尚徳小学校之跡】

青木神社横の自宅には、かつて鳥取県内初の寺子屋がありました。

曽祖父の山川馬太郎さんが教育熱心だったそうで、尚徳小学校の設立に関わったそうです。

尚徳小学校も当初はこの地にあり、今は移転して現在の場所に。

鳥取藩校の尚徳館が校名の由来となったそうです。

県内初の私立小学校であり、この校名が村名になった珍しい経緯がありました。

【堤防工事】

青木地区では困っていることがあると伺って消防団の江原さんにお話を伺いました。

並んで流れる法勝寺川と小松谷川。法勝寺川が水位が高いこともあり、度々越流して小松谷川に流れ込み、

逆流を起こしていたそうです。

現在はそれが起きないように堤防の工事が進められていました。

川沿いのこの地区は水害が多く、多いときは毎週のように水害があったそうです。

【セントロ・マントロ】

この地区の夏の伝統行事についてお話を伺いました。

もともとこの行事は虫送り(稲につく害虫を火を焚くことによって、火におびき寄せる)と火災予防を目的として行われてきたそうです。

【高良神社】

兼久地区にあるこちらの神社で、この地区の歴史に詳しい方にお話を伺いました。

この神社、階段があるのですが、上にではなく下って参拝するという造りになっていました。

元々は、堤防の向こう側にあったこの兼久地区と神社。度々決壊する川の水害を避け神社が先に移転されたそうです。

その100年後に集落の家々が神社より上の土地に移転しました。高いところに家があるので、門は取り付けなかったとか。

【看板】

榎原地区を歩いていると、こんな看板が。駅みたいですね!

その昔、この辺りに法勝寺電車が走っていたそうでちょうどこの辺りが青木駅だったそうです。

この看板は当時のものではありませんが、歴史が知れて良いですね(^^)

【ビニールハウス】

今の時期は何が作られているんでしょうか?ちょっと話を伺いに・・・。

作業をされていた長谷川さんに尋ねると、芋の苗床作り作業中だったそうです。

紅はるかや安納芋などの十種類の芋を3月頃から並べ4月下旬頃から苗として出荷します。

【長谷川さん】

実はこの長谷川さん、定年退職する前は世界航路をめぐる航海士でした。

船の思い出も多く、ベトナム戦争の時にはアメリカ軍からの目的地の問いただしや

ペルシャ湾ではボート難民への照明弾など様々なことがあったそうです。

通ってないのはスエズ運河だけ(!)今とはまったく違う仕事だったんですね。

【法勝寺電車線路跡】

田園風景を抜けた場所にあったのはこの木に取り付けられた線路跡の看板。ここの竹やぶの中に向かって線路があった訳ですね。

お話を伺った小村さんも子どもの頃から、米子まで出掛ける際に電車に乗ったそうです。

小村さんの持っておられた写真集には、小村さん宅と法勝寺神社が写っていました。