平成27年 年の取材記事一覧

渡地区 NO.04

平成27年12月

境港市外江町・西工業団地編

【漁師さん?】

先程漁港に帰ってこられた船の方に声をかけてみました!

スズキが釣れたみたいです。でも、漁師ではなく普通の会社員さんだそうです(笑)

【船】

ここにある船はほとんど漁師さんのではなく、趣味の方の船だそうです。

休日は船で釣りに出かけ、晩御飯や近所の方に魚を配る。外江ならでは、ですね!

【足立さん】

この地区の歴史に詳しい足立さんに話を伺いに来ました。

【西灘神社】

最初に教えていただいたのがこの神社。通称祇園さんと呼ばれているそうです。

この場所は中海から近いこともあり、度々水難被害にあっていたそうです。

その難を防ぐ為に、出雲の日御崎神社と京都の八坂神社の両社から奉祀して

建立した神社だそうです。

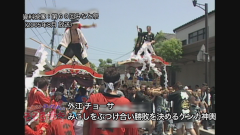

【外江チョーサ】

神社内に神輿が格納されていました。この神輿は、外江チョーサと呼ばれる

みこしをぶつけ合い勝敗を決めるケンカ神輿に使われます。

“チョーサ”とは神輿を引いたりする際に使う掛け声だそうです。

【補岩禅寺・芋代官碑】

もう一箇所紹介していただきました。この境内には芋代官碑がありました。

この碑は、山陰地方へサツマイモを移入し大飢饉を救った井戸平左衛門の遺徳を称えるものです。

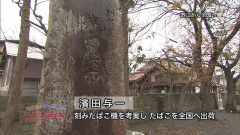

【濱田与一】

刻みたばこ機を考案し、たばこを全国へ出荷した濱田与一さんの碑が建てられていました。

この方は、自らが考案したものを周囲の方にも提供し町の発展に寄与したとして、称えられているそうです。

【遠藤さん】

足早な足立さんに連れられて伺った遠藤さんのお宅。何があるんでしょうか?

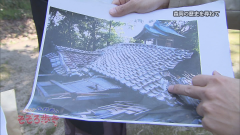

【瓦屋根】

足立さん遠藤さん二人が指し示す先にあったのは、瓦屋根。通常、瓦は右流れで組まれていますが、

こちらは左流れの瓦がありました。

松江地区では風が強く、雨水の被害で困っていた方が居られて、瓦職人さんが考えたのがこの左組みの瓦。

外江は松江からの船が着く場所だったので、そこから大工の方が

石州瓦より安価に使えるこの瓦を利用しだしたそうです。

外江地区ではよく見られたこの左流れの瓦屋根でしたが、西部地震の際に多くが壊れ、

現在では少なくなったそうです。

【かどや・遠藤さん】

かどやという看板を見かけたので伺ってみましたよ!

店主の遠藤さんに伺うと、お父さんの代からされてる店だそうで、もう65年この外江の地で

商売を続けているそうです。地元の方々に愛されるお店なんですね!(^^)

【あらしまや商店】

道を歩いていると、魚を沢山おいている店を見つけたので入ってみました!

沢山の水槽がありました。このお店では珍しいメダカを養殖しているそうです。

店内にはお酒もありましたが酒屋さんであり、メダカ屋さんでもあるようですね。メダカ屋は息子さんが始めたんだとか。

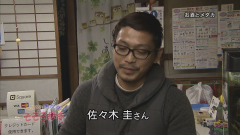

【佐々木さん】

こちらがメダカ屋を始められた佐々木さん。昔から熱帯魚が好きでそれが高じてメダカの養殖を始めたんだそうです。

メダカ屋を始めてからは4年。お客さんは県外の方が多いようです。

【品評会で賞をとったメダカ】

実は佐々木さんの交配したメダカが品評会で1位を取ったそうですよ!こちらがそのメダカの写真です。

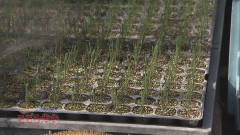

【養殖所】

ここが佐々木さんのメダカ養殖の場所だそうです。沢山並んでますね!

ビニールハウスの中は20℃!暖かいですね。

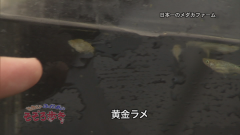

【黄金ラメ】

佐々木さん一押しのメダカです。横から見ると黄金のラメが入ったきれいなメダカですね。

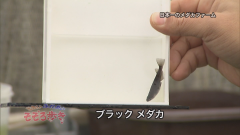

【ブラックメダカ】

こちらが1位をとった佐々木さんのブラックメダカです。ほんとに真っ黒ですね!

【製材所】

沢山の丸太が置いてあったので伺ってみました。ご夫婦でされているそうで、創業して45年

だそうです。昔は周りにも製材所があったそうですが、今はこちらのみだそうです。主に木材パレットを作っているんだとか。

【埋め立てられた道路】

かつては沢山の丸太が浮かべて運ばれていた木工団地の運河は今は埋め立てられて道路として使われていました。

【ノコの研磨】

製材所の命とも言える、製材用の機械とノコ。ノコの研磨もご主人自らされるそうです。

ご主人はこの製材の道に入られて60年の現在80歳!お元気ですね(^^)

外江地区 NO.04

平成27年12月

境港市外江町・西工業団地編

【漁師さん?】

先程漁港に帰ってこられた船の方に声をかけてみました!

スズキが釣れたみたいです。でも、漁師ではなく普通の会社員さんだそうです(笑)

【船】

ここにある船はほとんど漁師さんのではなく、趣味の方の船だそうです。

休日は船で釣りに出かけ、晩御飯や近所の方に魚を配る。外江ならでは、ですね!

【足立さん】

この地区の歴史に詳しい足立さんに話を伺いに来ました。

【西灘神社】

最初に教えていただいたのがこの神社。通称祇園さんと呼ばれているそうです。

この場所は中海から近いこともあり、度々水難被害にあっていたそうです。

その難を防ぐ為に、出雲の日御崎神社と京都の八坂神社の両社から奉祀して

建立した神社だそうです。

【外江チョーサ】

神社内に神輿が格納されていました。この神輿は、外江チョーサと呼ばれる

みこしをぶつけ合い勝敗を決めるケンカ神輿に使われます。

“チョーサ”とは神輿を引いたりする際に使う掛け声だそうです。

【補岩禅寺・芋代官碑】

もう一箇所紹介していただきました。この境内には芋代官碑がありました。

この碑は、山陰地方へサツマイモを移入し大飢饉を救った井戸平左衛門の遺徳を称えるものです。

【濱田与一】

刻みたばこ機を考案し、たばこを全国へ出荷した濱田与一さんの碑が建てられていました。

この方は、自らが考案したものを周囲の方にも提供し町の発展に寄与したとして、称えられているそうです。

【遠藤さん】

足早な足立さんに連れられて伺った遠藤さんのお宅。何があるんでしょうか?

【瓦屋根】

足立さん遠藤さん二人が指し示す先にあったのは、瓦屋根。通常、瓦は右流れで組まれていますが、

こちらは左流れの瓦がありました。

松江地区では風が強く、雨水の被害で困っていた方が居られて、瓦職人さんが考えたのがこの左組みの瓦。

外江は松江からの船が着く場所だったので、そこから大工の方が

石州瓦より安価に使えるこの瓦を利用しだしたそうです。

外江地区ではよく見られたこの左流れの瓦屋根でしたが、西部地震の際に多くが壊れ、

現在では少なくなったそうです。

【かどや・遠藤さん】

かどやという看板を見かけたので伺ってみましたよ!

店主の遠藤さんに伺うと、お父さんの代からされてる店だそうで、もう65年この外江の地で

商売を続けているそうです。地元の方々に愛されるお店なんですね!(^^)

【あらしまや商店】

道を歩いていると、魚を沢山おいている店を見つけたので入ってみました!

沢山の水槽がありました。このお店では珍しいメダカを養殖しているそうです。

店内にはお酒もありましたが酒屋さんであり、メダカ屋さんでもあるようですね。メダカ屋は息子さんが始めたんだとか。

【佐々木さん】

こちらがメダカ屋を始められた佐々木さん。昔から熱帯魚が好きでそれが高じてメダカの養殖を始めたんだそうです。

メダカ屋を始めてからは4年。お客さんは県外の方が多いようです。

【品評会で賞をとったメダカ】

実は佐々木さんの交配したメダカが品評会で1位を取ったそうですよ!こちらがそのメダカの写真です。

【養殖所】

ここが佐々木さんのメダカ養殖の場所だそうです。沢山並んでますね!

ビニールハウスの中は20℃!暖かいですね。

【黄金ラメ】

佐々木さん一押しのメダカです。横から見ると黄金のラメが入ったきれいなメダカですね。

【ブラックメダカ】

こちらが1位をとった佐々木さんのブラックメダカです。ほんとに真っ黒ですね!

【製材所】

沢山の丸太が置いてあったので伺ってみました。ご夫婦でされているそうで、創業して45年

だそうです。昔は周りにも製材所があったそうですが、今はこちらのみだそうです。主に木材パレットを作っているんだとか。

【埋め立てられた道路】

かつては沢山の丸太が浮かべて運ばれていた木工団地の運河は今は埋め立てられて道路として使われていました。

【ノコの研磨】

製材所の命とも言える、製材用の機械とノコ。ノコの研磨もご主人自らされるそうです。

ご主人はこの製材の道に入られて60年の現在80歳!お元気ですね(^^)

啓成地区 NO.03

平成27年11月放送米子市角盤町

【米子市公会堂】

昨年リニューアルオープンした公会堂。米子のシンボルとも言える、この公会堂周辺をそぞろ歩きしました。

【江角商店】

角盤町にあるこちらの商店。店主の江角さんに伺うと、昭和5年から創業してるそうです。

かれこれ84年!長きに渡り、この角盤町で商売をされていらっしゃいます。

【西駕商店】

こちらは筆と硯を扱う専門店です。実は僕が小学生の頃に、こちらで書道を習っていたんです!

「先生、お久しぶりです!」

先生のお父様、西駕龍洞さんはこの辺りで有名な書家の先生だったんですよ!僕も昔教わっていました。

【ふじはら】

こちらは呉服屋さんです。こちらの創業も古く昭和13年からされております。

ここの店舗へは、昭和34年に9号線の拡張のために移転されました。

着物を購入された方が、オーストリアで開催されたショパンコンクールを聴きに行かれたそうで、

その時の写真も見せていただきました。着物の柄が楽器になっていてステキですね!(^^)

【角盤の地名の由来】

ここの『角盤』という地名の由来を聞くため、ビジネスホテル角盤にうかがいました。お話を伺った内藤さんです。

かつては、大山を角盤山と呼んでいたんだとか。

この地区は角盤山が良く見える地域だったことから、角盤という地名がついたそうです。

かつては角盤校があり、その記念石碑もあります。

【ラケットショップFUTABA】

店頭でセールをされていたこちらのお店に寄ってみました。

テニスやバドミントンのラケットを取り扱うお店です。

この辺りはバトミントン人口が多く、西部リーグでは男子だけで15部もあるそうです!

それだけ身近なスポーツなんですね(^^)

社長の松本さんに、ラケットの種類について伺いました。色々な物があるんですね!

また、鳥取にはプロのバトミントンチームがあるそうです!

全国にも、鳥取と山口の2県にしかプロチームはないんだとか。凄いですね!!

皆さんもバトミントンチーム「チアフル鳥取」を是非応援してください!

【水彩画の先生】

角盤で絵の先生が居られると伺って会いに行きました。義方公民館で教えておられるそうです。

生徒さんお二人と、小西さんの作品です。

何年か前に開催された緑化フェアにあった自転車と花にとても感動して、絵に描かれたそうです。

【ラーメン一番軒】

日も暮れてお腹が空いてきました・・・。

角盤町で長く愛されているラーメン屋さんといえばこちら!

なんと!2代目の店主さんは、かつて型枠大工をされていたそうです。

お話を伺いつつ、美味しい塩ラーメンをいただきましたよ(^^)

義方地区 NO.05

平成27年11月放送米子市角盤町

【米子市公会堂】

昨年リニューアルオープンした公会堂。米子のシンボルとも言える、この公会堂周辺をそぞろ歩きしました。

【江角商店】

角盤町にあるこちらの商店。店主の江角さんに伺うと、昭和5年から創業してるそうです。

かれこれ84年!長きに渡り、この角盤町で商売をされていらっしゃいます。

【西駕商店】

こちらは筆と硯を扱う専門店です。実は僕が小学生の頃に、こちらで書道を習っていたんです!

「先生、お久しぶりです!」

先生のお父様、西駕龍洞さんはこの辺りで有名な書家の先生だったんですよ!僕も昔教わっていました。

【ふじはら】

こちらは呉服屋さんです。こちらの創業も古く昭和13年からされております。

ここの店舗へは、昭和34年に9号線の拡張のために移転されました。

着物を購入された方が、オーストリアで開催されたショパンコンクールを聴きに行かれたそうで、

その時の写真も見せていただきました。着物の柄が楽器になっていてステキですね!(^^)

【角盤の地名の由来】

ここの『角盤』という地名の由来を聞くため、ビジネスホテル角盤にうかがいました。お話を伺った内藤さんです。

かつては、大山を角盤山と呼んでいたんだとか。

この地区は角盤山が良く見える地域だったことから、角盤という地名がついたそうです。

かつては角盤校があり、その記念石碑もあります。

【ラケットショップFUTABA】

店頭でセールをされていたこちらのお店に寄ってみました。

テニスやバドミントンのラケットを取り扱うお店です。

この辺りはバトミントン人口が多く、西部リーグでは男子だけで15部もあるそうです!

それだけ身近なスポーツなんですね(^^)

社長の松本さんに、ラケットの種類について伺いました。色々な物があるんですね!

また、鳥取にはプロのバトミントンチームがあるそうです!

全国にも、鳥取と山口の2県にしかプロチームはないんだとか。凄いですね!!

皆さんもバトミントンチーム「チアフル鳥取」を是非応援してください!

【水彩画の先生】

角盤で絵の先生が居られると伺って会いに行きました。義方公民館で教えておられるそうです。

生徒さんお二人と、小西さんの作品です。

何年か前に開催された緑化フェアにあった自転車と花にとても感動して、絵に描かれたそうです。

【ラーメン一番軒】

日も暮れてお腹が空いてきました・・・。

角盤町で長く愛されているラーメン屋さんといえばこちら!

なんと!2代目の店主さんは、かつて型枠大工をされていたそうです。

お話を伺いつつ、美味しい塩ラーメンをいただきましたよ(^^)

名和地区 NO.01

平成27年10月放送

左【名和神社】

今回のそぞろ歩きは名和。この神社は後醍醐天皇の脱出後を手助けした名和長年公を祀った神社です。

中【金田さん】

名和公に関する場所を金田さんに案内していただきました。

右【長綱寺-ちょうこうじ-】

このお寺は名和長年の父親の還暦祝いに建てられたもので、名和一族の菩提寺になっているそうです。

左・右【硯石】

長綱寺の境内には大きな石が。上の部分が硯の様に窪みがあります。

伝承によると、昔大山に居た弁慶の硯とも、云われているそうです。

一説には、隠岐から脱出した後醍醐天皇がこの石の上で墨を磨り、歌を詠んだとも。

諸説様々言い伝えがあるようです。

この石のように上が窪んだものは大変珍しいものだそうです。

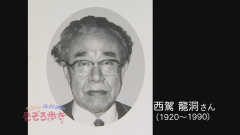

左【脇田さん】

養殖場を見つけたので何を育てておられるのか作業をしていた脇田さんにお話を伺いました。

育てているのは「ホンモロコ」という淡水魚とか。

中【ホンモロコ】

養殖を始めて15年の脇田さん。初めてこんなに沢山孵化したんだそうです。

この魚は大きければ素焼きにして三杯酢で食べるのがオススメ。

画像のように小さいものだと、甘露煮や天ぷらが美味しいそうです。これから販路を構築するそうですよ。

右【そばの花】

そばも栽培しているそうで、丁度花が咲いている時期を迎えていたので見せていただきました。

綺麗ですね(^^)収穫は11月の始め頃になるそうです。

左・右【門前城】

2009年のそぞろ歩きの時にもお邪魔した場所へやって来ました!

田んぼの中に突如現れる立派な建物です。ただ、当時は使われていなかったのですが・・・。

左・右【建物内】

中に居た方にお話を伺いました。中には薪ストーブが置かれるなど、お洒落になっていますね!

現在はシェアハウスとして使用されているそうです。コンセプトは「田舎暮らし入門シェアハウス」だとか。

住人の1人には海外の方もいらっしゃいました(^^)

【城の中・鎧】

倉庫状態だったお城の中もリノベーションされていました!全然違いますね!

以前の時にもあった鎧がここにもありました!変わらず佇んでいますね。頼んで残してもらったそうですよ。

門前城改め、大山城となったこちら。大山町を訪れた際の交流の場となれば良いですね!

【上田さん】

大山町の特産品のブロッコリー畑!農作業をされていた上田さんにお話を伺いました。

ブロッコリーの収穫は10月~3月と初夏にするそうです。

農業の高齢化が進む中、上田さんは25歳!若い担い手ですね(^^)

左【中川さん】

大山町の新しい特産品になりつつある落花生の収穫をされていた中川さんにお話を伺いました。

中【収穫】

落花生の収穫を体験させていただきました。軽く力をいれたらスッと抜けますね!

今年の出来もまあまあということでした。

右【畑】

この一体みんな落花生なんですが、中川さん1人で収穫をされてるそうです。

こりゃ大変だぁ(@o@;)中川さんのピーナッツはアスパや道の駅などで買えるそうです。

左【かぼちゃ】

中川さんが育てているかぼちゃも見せてもらいました。

ラグビーボールのようなこのかぼちゃは、万次郎かぼちゃという品種だそうです。

中【かぼちゃ畑】

この品種は放任栽培で良いそうで、5本の苗がいまやこの状態です(笑)

右【こんなところにも・・・】

繁殖力の強い万次郎かぼちゃ。こんな道端にまで進出していました!

【いただきました】

ジョン万次郎かぼちゃいただいちゃいました!

左【グラウンドゴルフ場】

神田にあるこの場所。みなさんが楽しんでいらっしゃいました。

右【山本さん】

グラウンドゴルフを楽しんで居られた山本さんにお話を伺いました。

天気が良ければ週に3回はみんなで楽しんでプレイされてるそうです。

ここの場所以外でもされていて、試合があると週5回は(!)との事でした。

天津地区 NO.01

平成27年9月放送

南部町の北部に位置する天津地区。母塚山や、豊かな田園地区が広がる地域です。

左【赤井さん】

畑で作業をされて休憩中の方を見かけたので話を伺いました。

「畑仕事は面白い」と、とてもいい笑顔で答えてくれました(^^)

そんな赤井さん、なんと大正15年生まれの“90歳!”お元気ですね!

中【畑】

赤井さんが丹精込めて作っていた大豆。イノシシにみんな食べられて、荒らされてしまったそうです。

それでも懲りずに毎年楽しい畑仕事を続けておられるそうです。この畑仕事が元気の秘訣だそうですよ♪

右【背負子】

赤井さん手作りの背負子です。本人曰くは何十年と使っている!とのこと。頑丈に作ったんですねぇ。

左【大塚さん】

この辺りの歴史に詳しい大塚さんを尋ね、この周辺を案内していただきました。

中・右【清水井】

古事記の再生神話の舞台。

この地で兄弟達の策略で、火で焼いた真っ赤な大岩に潰されて命を落とした大国主(おおくにぬし)

その母(刺国若比売-サシクニワカヒメ-)が高天原で天の神に命を乞うたところ、

赤貝の神(キサガヒヒメ)が貝殻で岩から大国主の体をはがし、ハマグリの神(ウムギヒメ)の

母乳とこの清水井の水で練った薬を大国主の体に塗ったところ、大国主は息を吹き返したのだそうです。

そして、一度も枯れることなく沸き続けているそうです。

左・右【清水川神社】

もうひとつの再生神話の場所に案内していただきました。

この神社は大国主命を蘇生した赤貝の神(キサガヒヒメ)とハマグリの神(ウムギヒメ)を祀った神社だそうです。

この二神を、祀っているのはここと、出雲大社内だけなんだそうです。

また、神社の境内には『大国主命蘇生復活の地』の石碑がありました。

左【看板】

再生神話に関する場所にもう一箇所連れて来ていただきました。道案内の看板には、

『本物と言われている清水川の赤猪岩』とありました。どういうことでしょうか?

中・右【道中/赤子岩】

赤猪岩のある場所まで向かっているところです。木々が鬱蒼としていますね!

清水川集落では昔から、この赤子岩が大国主を焼き殺した岩だと語り継がれているそうです。

この岩には大国主が岩を受け止めた際に出来た頬のくぼみがあると云われています。

左・右【建物/看板】

のどかな田んぼ道を歩いていると、2階建ての建物が。お店でしょうか?

看板が出ていました。「庭の林の森の」お店のようですね。

左・右【店内/前田さん】

店内にはたくさんの植物が置かれていましたよ。前田さんにお話を伺いました。

お店は昨年の5月にオープンしたそうです。この建物は、倉吉にあった蔵を移築して建てたそうです。

今後は、植物の魅力や楽しさを伝えるイベント等を計画されているそうです(^^)

左【野口さん】

前回この地区をそぞろ歩きした時にお世話になった方に会いに来ました。

中・右【大太鼓】

以前も見せていただいた大太鼓をまた見せていただきました。

「やっぱり大きいなぁ!」直径は2m。音を出してみました!ビリビリとした迫力ある音が出ましたよ!

左・右【佐伯さん・胴部分】

この大太鼓を組み立てた佐伯さんです。大太鼓は、革の部分が2枚有っただけで太鼓にはなっていなかった

そうで、佐伯さんが胴の部分を作り現在の太鼓の形に仕上げたんだそうです。

佐伯さんが61歳の時にこの太鼓を作ったということは、現在90歳!お元気ですね(^^)

左【清水谷のふろや】

もう一箇所古事記にまつわる場所があると伺って、行ってみました。

母親神の伊邪那美は、最後に「火の神」を生んで焼死され、出雲国と伯伎国との境の比婆山(ひばやま)に葬りました。

これを「母親山」と呼んだ=この山が現在の「母塚山」であると伝えられています。

母親神の伊邪那美を葬った八百萬(やおよろず)の神々がけがれを祓うみそぎをされたのがここ「ふろや」の泉水であり、この谷を「清水谷」といいます。地域の皆さんで綺麗に保っておられるそうです。

福生西地区 NO.02

平成27年8月放送 皆生地区編

左・右【収穫】

道を歩いていると畑がありました。収穫をするというので

ついて行ってみると、大きな大きなカボチャ!5月に植えて3ヶ月でこの大きさとか!

一人じゃとても運べません。。

大人4人がかりで収穫したこのカボチャは、秋の公民館での催しで使うんだとか。

左【小川さん】

サラリーマンの小川さん。昨年からこの畑を手伝っているそうです。

畑にくるのが楽しくてしょうがないと話しておられました。

右【スイカ】

畑で収穫したスイカをいただきましたよ!塩をかけてパクリ!「うん!美味しい!」

実は畑に居た皆さんはこの地区の大凧同好会のメンバーだそうです。

左【凧部屋】

大凧同好会の皆さんが集まる通称「凧部屋」にお邪魔しました!

それがこちらの部屋!壁面に凧が飾られていますね。

中【大凧同好会】

文化奨励賞など数々の受賞の賞状が飾られていました。

大凧同好会のメンバー数を聞いてみたところ、35名在籍されているそうですよ。

同好会設立の経緯などを聞いてみました。

右【大凧上げ】

2013年には40畳もの大きさ(!)の大凧上げも行った皆さん。

その大凧の知識を持った人間が集まったので大きな凧も作ることが出来たんだとか。

米子全域に凧の会を広めて、名物にしたいとおっしゃっていました。

左【八原さん】

習字の教室をされている八原さんのお宅を訪ねました。

中【教室】

こちらが自宅2階部分の教室内。習字教室を始めて40年近く経つそうです。

そんな八原さん今年で86歳!お元気ですね(^^)

右【法帖-ほうじょう-】

こちらは手本とすべき筆跡を写し取った書の教本だそうです。

この教本の基は中国西安の雁塔など、各地にあるそうです。

綺麗な字を書くためにどうすれば良いのか伺うと、とにかく真似て書くことが一番だとか。

漢字には様々な書体があり、改めて漢字の奥深さを知ることが出来ました。

左【海水浴場】

皆生と言えば、やはり海水浴場ですよね。この日も多くの海水浴客が見受けられました。

海の家などもあり、夏休み中の子ども達が海を満喫してますね!

中・右【原さん】

面白い車を見つけました。軽自動車を改造して、移動式のカフェにしているそうです。

原さんは埼玉から来られていて、カフェをしながら日本中を旅してるそうですよ!

お店の名前は『旅商人』。まさしく!ですね(^^)

左【原さん提供写真】

そんな日本横断中の原さん。以前はスケボーで鹿児島から北海道の宗谷岬まで旅をしたそうです(!)

そのときはプリンターを背負い、路上写真屋を商いながら売上げで日本横断。しかもこの移動式のカフェもその時の売上げで改造したそうです。

右【抹茶スムージー】

完成!この暑い季節に飲むのにぴったりな一杯でした!

次の行き先は未定とか。どこかで見かけた際は是非利用してみてください(^^)

左【福景さん】

その昔、皆生には競馬場があったそうです。当時のことを知る福景さんにお話を伺いました。

中【競馬場】

こちらが当時の競馬場の様子です。(昭和10年ごろ)

南北に広がるコースがあり、米子の人々がバスに乗ってこの競馬場を訪れたそうです。

右【競馬場跡地の場所】

福景さんに競馬場のあった場所を聞いてみると、この先の車が駐車してある辺りから向こう側が馬場だったそうです。

今ではそんなものがあったなんて信じられませんね。皆生競馬場は、戦後まもなくの頃に廃止されたそうです。

左・右【新田神社】

新田神社がこの辺りの氏神様だそうです。元々は農業の神様で、車尾の貴布禰神社から分祠していただいたんだとか。

福生東地区 NO.02

平成27年8月放送 皆生地区編

左・右【収穫】

道を歩いていると畑がありました。収穫をするというので

ついて行ってみると、大きな大きなカボチャ!5月に植えて3ヶ月でこの大きさとか!

一人じゃとても運べません。。

大人4人がかりで収穫したこのカボチャは、秋の公民館での催しで使うんだとか。

左【小川さん】

サラリーマンの小川さん。昨年からこの畑を手伝っているそうです。

畑にくるのが楽しくてしょうがないと話しておられました。

右【スイカ】

畑で収穫したスイカをいただきましたよ!塩をかけてパクリ!「うん!美味しい!」

実は畑に居た皆さんはこの地区の大凧同好会のメンバーだそうです。

左【凧部屋】

大凧同好会の皆さんが集まる通称「凧部屋」にお邪魔しました!

それがこちらの部屋!壁面に凧が飾られていますね。

中【大凧同好会】

文化奨励賞など数々の受賞の賞状が飾られていました。

大凧同好会のメンバー数を聞いてみたところ、35名在籍されているそうですよ。

同好会設立の経緯などを聞いてみました。

右【大凧上げ】

2013年には40畳もの大きさ(!)の大凧上げも行った皆さん。

その大凧の知識を持った人間が集まったので大きな凧も作ることが出来たんだとか。

米子全域に凧の会を広めて、名物にしたいとおっしゃっていました。

左【八原さん】

習字の教室をされている八原さんのお宅を訪ねました。

中【教室】

こちらが自宅2階部分の教室内。習字教室を始めて40年近く経つそうです。

そんな八原さん今年で86歳!お元気ですね(^^)

右【法帖-ほうじょう-】

こちらは手本とすべき筆跡を写し取った書の教本だそうです。

この教本の基は中国西安の雁塔など、各地にあるそうです。

綺麗な字を書くためにどうすれば良いのか伺うと、とにかく真似て書くことが一番だとか。

漢字には様々な書体があり、改めて漢字の奥深さを知ることが出来ました。

左【海水浴場】

皆生と言えば、やはり海水浴場ですよね。この日も多くの海水浴客が見受けられました。

海の家などもあり、夏休み中の子ども達が海を満喫してますね!

中・右【原さん】

面白い車を見つけました。軽自動車を改造して、移動式のカフェにしているそうです。

原さんは埼玉から来られていて、カフェをしながら日本中を旅してるそうですよ!

お店の名前は『旅商人』。まさしく!ですね(^^)

左【原さん提供写真】

そんな日本横断中の原さん。以前はスケボーで鹿児島から北海道の宗谷岬まで旅をしたそうです(!)

そのときはプリンターを背負い、路上写真屋を商いながら売上げで日本横断。しかもこの移動式のカフェもその時の売上げで改造したそうです。

右【抹茶スムージー】

完成!この暑い季節に飲むのにぴったりな一杯でした!

次の行き先は未定とか。どこかで見かけた際は是非利用してみてください(^^)

左【福景さん】

その昔、皆生には競馬場があったそうです。当時のことを知る福景さんにお話を伺いました。

中【競馬場】

こちらが当時の競馬場の様子です。(昭和10年ごろ)

南北に広がるコースがあり、米子の人々がバスに乗ってこの競馬場を訪れたそうです。

右【競馬場跡地の場所】

福景さんに競馬場のあった場所を聞いてみると、この先の車が駐車してある辺りから向こう側が馬場だったそうです。

今ではそんなものがあったなんて信じられませんね。皆生競馬場は、戦後まもなくの頃に廃止されたそうです。

左・右【新田神社】

新田神社がこの辺りの氏神様だそうです。元々は農業の神様で、車尾の貴布禰神社から分祠していただいたんだとか。

左・右【お祭】

賑やかな声が聞こえたので行ってみると、お祭の最中だったようです!

沢山の方々が訪れていますね!!福生東12区の納涼祭だとか。今回で2回目の開催だそうです。

左【お祭の余興】

万灯振興会の方々が万灯準備をされてました。

中【流しそうめん】

脚立と竹で作られた流しそうめんの装置を発見!第一号のお客さんという事で試しに流してもらいましたよ!

『おっ!うまく取れたかな?でも・・温いです(笑)』

右【子どもたち】

流しそうめん初体験の子どもたち。麺がうまく捕まえられなくて大変そうでしたが、

みんな楽しそうな笑顔でした!良い経験ですね!

【万灯演技】

祭の楽しそうな歓声を聞きながら、万灯が上がっていましたよ!

地域のお祭は良いですね(^^)

就将地区 NO.04

平成27年7月放送 愛宕町・祇園町

左【多くの盆栽】

歩いていると道沿いに沢山の盆栽がビールケースの上に並べてありました。

中【安達さん】

手入れをされている安達さん。盆栽の上に犬の置物などがあり、通常の盆栽の見せ方とは違いますね、と伺うと『あったから置いた』とのこと(笑)

右【新加茂川】

安達さんはずっとここに住んでいるそうで、町の様子や景色は変わりましたか?と伺うと川幅が2倍になったとの事。

昔は川で水泳したり魚を採ったりして遊んでいたそうです。

左【avec vous】

気になる看板を見つけました。なんて読むんだろう・・・。

聞いてみると、『アヴェ ブー』だそうです。

フランス語で“あなたと共に、一緒に”といった意味合いだそうです。

右【三代さん】

何のお店か聞いてみると、リンパマッサージのお店だそうです。

自宅でお店をオープンさせてまだ1ヵ月少しなんだとか。

左【総泉寺】

10年前のそぞろ歩きの際にもお邪魔した総泉寺へ。

米子の歴史に深くかかわるこのお寺は1600年頃に建立され、江戸時代には関所の役割も担っていたそうです。

現在の建物は1842年頃に建て替えられたものです。

明治時代には、明道小学校の前身として使われていたそうです。

右【坐禅堂】

この辺りのお寺には珍しい部屋があると伺って、見せていただきました。坐禅が出来る部屋でした。

こんな感じかな?座ってみました。

こちらでは、定期的に座禅会をされているそうです。

左【感応寺】

米子城を完成させた中村一忠が眠るお寺。

米子城主の菩提寺として完成させたお寺だそうです。

右【中村一忠木像】

築城中の米子城を完成させ城下町を整備二十歳の若さで急死しました。こちらは感応寺に置かれている木像です。

【インド人のご夫婦】

道を歩いている外国の方を見かけて声を掛けてみました。

今からイオンに行くそうで、米子に住んでいるインドの方でした。

左【七人の侍?】

神社の境内で作業準備をされる方々をみつけたので話を伺ってみました。皆さん祇園町の方々で、

登山道の整備をされているそうです。愛宕山の『登山道を作った七人の侍の中の4人』なんだとか。

中【鶴と亀】

階段を上がっていると、気になる像を発見しました。鶴と亀をモチーフにされていました。

これは、このお寺の以前の神主の方がシベリア抑留されていた経験から、氏子の方々皆さんに長生きをして欲しいとの思いで、作られたそうです。

右【深浦神社本殿】

こちらが深浦神社の本殿ですが、本殿には祇園神社の名が掲げられています。これは、京都にある祇園神社の流れを汲んでいるからだそうです。

左【祠】

登山道の入り口手前には祠が建てられていました。

こちらの祠の前には十二支の石像があり、十二支を知らない子ども達に覚えてもらえたらという思いで、現在の神主さんが置かれたそうです。

中【登山口】

祠の奥に登山口の入り口が見えました。ここが皆さんが整備された道ですね!

さっそく行ってみました!

右【登山道内】

登山道には、愛宕山の中で雪害等で倒れた木を再利用した階段やベンチなどがありました。

また、山から見下ろした市内は橋や中海が良く見えましたよ。

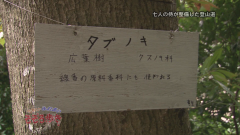

左【木の説明】

堀さんが担当という、木の説明が書かれた板がところどころにありました。

木の名前や種類、どういった用途で使われることが多いかなどが書かれています。

中【山道】

皆さんと一緒に山頂を目指して歩きました。昔は学校の帰りに山に来て遊んでいたそうです。

今の子どもたちにも通学路として利用して色々自然に触れて欲しいとおっしゃっていました。

右【山頂】

愛宕山の山頂に着きました。ここにも手作りの看板が。「標高76M」

山頂にはカップルで座るのにちょうど良いベンチも設置されていましたよ!(^^)

適度な運動にはぴったりのコースですね。春には山桜も咲いて綺麗だそうですよ。

左【公民館】

祇園町の公民館へやって来ました。この日はいきいきサロンの寄り合いがあったそうで、皆さんが集まっておられました。

中【サロンの様子】

4年前から独居老人を集めて開催されているサロン。これまでも色々なイベントをして、交流を図ってこられたそうです。

右【芸達者な皆さん】

この公民館には舞台や通信カラオケなどがあり、メンバーの皆さんが色々と芸を披露されているそうです。

今回メンバーの荒瀬さんに急遽演じてもらいました!(^O^)/

左【農園】

皆さんが丹精込めて作っておられる農園に連れてきていただきました。

色んなものが栽培されてますね!この農園は市から、祇園町2丁目の自治会長が借りている場所なんだとか。

中【収穫】

きゅうりを収穫しておられたので見せていただきました。立派なきゅうりですね!

右【桔梗】

こちらでは桔梗を栽培されていました。綺麗に咲いてますね(^^)

皆さんの健康の秘訣はこの畑にあるのかもしれませんね!!

福栄地区 NO.01

平成27年6月放送

左【福栄開運売店】

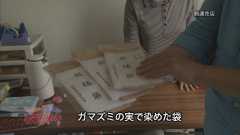

福栄神社に向かうと、開運売店を見つけましたよ!

中【招福袋】

ガマズミの実で染めた袋だそうです。近所の方が染めて縫って作っているそうです。

右【売店入り口】

近所の方がお休みの日に当番制で店番をしているそうです。

誰も居ないときには、電話をかけたらどなたかが駆けつけるんだとか!(笑)

※現在、不定期営業のためご利用の際はドアに表示の連絡先までお問合せください。

左【福栄神社】

参拝に来ました!ここの階段は124段あるそうです。階段を上がると、途中に随身門がありました。

中【随身門】

随身門は足の神様だそうで、地元の方々は右、左、門の奥の社の順にお参りをするそうです。

右【境内】

境内には左右に護身木があります。樹齢300年のイチョウの木は秋になると葉が落ち、

境内を黄色い絨毯のように染め上げるそうです。

神社には地元の方のみならず、県外の方も参拝に訪れるそうです。

左【中村さん】

木が沢山あるので何に使われるのか聞いてみると、中村さんは大工と寄木細工というのをされているそうです。

せっかくなので、寄木細工の作品と作業場を見せていただくことに!

中・右【多面体作品と後藤さん】

作業場に着くと、天井付近に面白い作品が。こちら、中村さんの叔父さんが作られたそうです。

なんと、昨年の7月に訪れた日南町石見東で出会った、多面体職人の後藤さんの実家が中村さんの家だそうです。

左【寄木細工】

こちらが中村さんの作品です。細かな木の組合せがすごいですね!

中【作業場】

ここで色々な作品が生み出されているんですね!

右【ヘアゴム】

中村さんの作品であるこのヘアゴムがドラマで出ていたそうですよ!

インターネット販売もしているそうで、そこから衣装担当の方が購入してくださったそうです。

左【挧木(とちぎ)さん】

道を歩いていると、トマトを育てているビニールハウスからクラシック音楽が!

栽培している挧木さんにお話を伺ってみました。

右【ビニールハウスの中】

ハウス内を見せていただきました。スピーカーで大音量でかけているそうです。

色んなものに聴かせて美味しくしようとしているとか。この取り組みは10年ほど前から

始めたそうです。

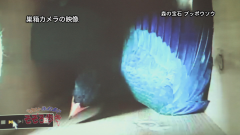

左・中【巣箱】

道すがらに見つけた不思議な箱。挧木さんに尋ねたところ、『ブッポウソウの巣箱』だそうです。

ブッポウソウは、別名「森の宝石」と呼ばれ絶滅危惧種に指定されています。

巣箱につながった線は、巣箱に調査の為のカメラがついているからなんだとか。

右【モニター】

少し離れた納屋の中に巣箱の様子を見るためのモニターが設置されていました。

左【伊田さん】

かつては庄屋だった伊田さんのお宅へ伺いました。

今でもその佇まいを残す家の中を見せていただきました。

中【出入り口】

この出入り口は、昔から偉い方が出入りするときにだけ使われていた入り口だとか。

現在ではお坊さんが拝みに来られるときだけ開けるそうです。

特別にこちらから入らせていただきましたよ!

右【天井】

こちらの天井は竿縁が床の間と垂直になっています。通常の家は平行な作りですが、

この作り方が庄屋の証なんだそうです。

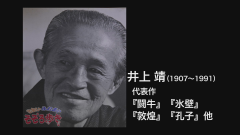

左・中【井上靖記念館:野分の館】

戦時中、知人を通じて井上靖の家族がこちらに疎開した事から交流が始まったそうです。

後に、この地を舞台に小説を書かれ、そのかつての関わりを伝える為に作られた館だそうです。

右【私と福栄】

井上靖が直筆で書いた原稿もありました。ここには、

「生涯忘れることの出来ない沢山の思い出に満たされた半年であった。」と書かれていました。

こんなにも沢山の写真や作品が並んでいたとても見ごたえのある記念館でした。

井上靖さんは日南町の名誉町民第一号だそうです。

【ブッポウソウ】

最後にもう一度モニターがある納屋に寄ってみました。このときには入っていませんでしたが、野鳥の会の方が

モニターの録画された画像を確認しているところを挧木さんがカメラに収めていてました!

こちらがブッポウソウです!やはり来ているんですね。

八郷地区 NO.03

平成27年5月放送 伯耆町小林・藍野・真野地区編

左【千田さん】

小林地区の歴史に詳しい千田さんを訪ねました。

この地域にある大山寺は、古くは江戸時代の幕府の直轄領『天領』だったそうです。

この集落は13軒しか家が無かったそうですが、大きな集落とも対等に付き合いがあったそうです。

右【常夜灯】

火の神様を祀ったもの。その昔、この小林地区で火災があったそうです。

その後二度と火災が起きないようにと、明治時代から当番で毎日灯篭に火をつけているそうです。

左【小西さん】

大山ペンション村に入ると作業をしている方を見つけました。話を聞いてみましたよ。

中・右【人形劇】

小西さんのペンションでは、宿泊されたお客さんに夫婦で人形劇をしているそうです。

その劇を見せていただくことに!

左【看板】

歩いていると看板をみつけましたよ。“大山バックパッカーズ”

僕もある意味バックパッカーズですから気になりますね!

中【建物内】

中の様子を見させていただきました。ここはリビングダイニングだそうです。

宿泊される方々は基本的にはこちらの部屋でくつろいでいただいて、お部屋は寝るためだけにある、というスタンスだそうです。

右【斉藤さん】

斉藤さんにどこの国の方々が多いか伺うと、ヨーロッパの方が多いですよとのことでした。

以前泊まったスウェーデンの男性は、シベリア鉄道で横断し、境港へのフェリーで日本に来たそうです。

しかも!境港から、この大山のペンション村まで徒歩で来られたんだとか!!

ビックリです・・・(汗)

左【大山】

藍野地区からの大山の眺めも素敵ですね!THEだいせん!

右【大山の写真】

カメラも持ってきたので、大山を撮影してみましたよ(^^)

電柱も電線もないこの道は密かな撮影スポットとして人気だそうです。

左【ジブリ?】

歩いているとなんともメルヘンな建物が!ジブリの世界みたいですね。

中【中西さん】

メルヘンな建物のご主人です。ここはカフェだそうで、3年前に建てられたそうです。

右【外観】

屋根はうねりがあり、直線のところを曲線で作り丸みをだしたことで、全体的に柔らかさをあらわしたそうです。

左【内観】

中に入らせてもらいました。中には椅子と絵本がおいてありましたよ。

子ども達が喜びそうな場所ですね(^口^)

右【建物の写真】

こちらも、僕のカメラで撮影をしましたよ!パシャッ

左【FBI】

お?なんだろうランタンがあったぞ・・・ん?FBI??なんでしょう?見に行ってみました。

中【松本さん】

作業中の方を発見!この場所はなんですか?と訪ねたところ、『キャンプ場です!』

とのことでした。しかも工事中だったのですが、この撮影の次の日がオープンだそうです!

実は松本さん、大阪から仲間とともに作業に来てるそうで、10人程度で他の仕事もしつつ

大山に通っているので、この場所が完成するまで丸3年かかったそうです(・・;)

右【レストランバー】

ここはキャンプ場ですが、レストランバーも併設するそうで、追い込み作業中でした。

オープンデッキで気持ちよさそうですね(@^^@)

【FBIの由来】

お店の名前の『FBI』の由来も聞いてみましたよ。英語ですが、

「Firstclass Backpackers Inn」の頭文字だそうです。

メンバーの皆さんと写真を撮らせていただきました!楽しそうなキャンプ場ですね!

左【鳥居】

森の中に鳥居を発見しました。聞いてみると、「藍野神社」だそうです。

中【藍野神社】

鳥居についている神社の看板には、よく見ると“勝田神社宮司”の文字が。何か関係があるんでしょうか?

右【川原さん】

お話を聞いていた川原さん、藍野神社の『藍野』は音だけ聞くと「愛の」となるので

桝水高原の恋人の聖地と併せて何か出来ないかな~と、おっしゃってました。

川原さんは染色をしているそうで、工房を見せていただくことに。

左【看板】

川原さんの工房です。看板には『大山友禅染』の文字が。カフェギャラリーもされているそうです。

中【川原さんご夫婦】

奥様も染物をされているそうで、この日お召しになっていた洋服もご自身で染めたそうです。

右【店内にて】

川原さんは元々法学部卒で、3年程法律事務所で働いておられたそうです。ですが、

自分には合わないなという事で脱サラをして京都で染色を学び、1982年にこちらに移られたそうです。

左【下村さん】

真野地区でそば打ち名人がいると伺ってお邪魔しました。こちらがそば打ち名人の下村さん。

中【そば打ち場】

12年前からそば打ちを始めた下村さん。それが高じて、納屋の2階部分をそば打ち場に

改築されたそうです。年に何回かはそば会を開催されて友人を招いているそうです。

右【そば完成】

そば完成しました!美味しそうですね~頂きます!そば粉も自家製!コシもしっかり!

『美味しい!のど越しも最高ですね!』

渡地区 NO.03

平成27年4月

境港市森岡町編

【アームレスリング】

選手の方がいると伺ったので行ってみました。皆さん良い体してますね~。

【練習場所】

膳棚さんにどういった集まりか伺ってみると、「ドラゴンアーム」というチームに入っているそうで、ここは個人の練習場所として使用しているそうです。

【対戦?!】

山口さんと対戦させてもらうことに。この山口さん、みなと祭りで行われた大会と鳥取県のアームレスリング大会どちらも

優勝された方です。お手柔らかにお願いします…。

『あーっ!まったくビクともしません!(汗)』

【師匠】

山口さんの師匠の膳棚さん。12年前からアームレスリングを始めたそうです。その膳棚さんの師匠が、こちらの当時全日本3位だった濱田さんです。濱田さんは20年前から始めたそうです!

【薪割り】

世界大会にも出場して数々の成績を残している膳棚さん。練習でしているのは薪割りだそうです。

薪割りの様子を見せていただきました。

【挑戦】

僕も薪割りに挑戦してみました。『よっ!』

あれ、刺さっただけで割れません…。アドバイスを頂いて再度チャレンジ!

『あ!割れた!』

【作品】

手先が器用な膳棚さん。米子工芸会にも所属をしていて、石と木を使ったアクセサリー作りにも

挑戦しているそうです。

【ねぎの苗】

ビニールハウスで作業しておられる方が。中を見せてもらうと、ねぎの苗を育てておられました。

これは5月に植えるねぎだそうです。収穫は12月頃になるそうです。実は森岡町はねぎの生産が盛んな地域なんです。

【ねぎの作業場】

ねぎの出荷作業をしているところにお邪魔しました。とてもお忙しそうでした。

夕方には終わるとのことでしたので、また後ほど伺います!

【集合】

歴史ある神社があるそうで、詳しい方に会いにいきました。

【森岡神社】

こちらが本殿なんだそうです。昔は拝殿がありましたが、15年前の西部地震の際に倒壊してしまったそう。この神社は300年前の天保時代からあるそうです。

【渡邉清録さん】

土地の狭い森岡からアメリカに渡航し成功を収めた渡邉さん。この方が社殿に多額の寄付をされたそうです。

【天神さん】

この神社はもともと天神さんだったそうで、この社殿も渡邉さんが寄付したお金で立てられた

そうです。ここには、古くなった雛人形を祀る風習が昔はあったそうです。

【生簀】

神社を案内してもらった宮司さんたちに森岡町の面白いものを案内してもらいました。

この生簀、民家の庭にありました。なにが入ってるんだろう?

【生簀の中】

中には“らんちゅう”が沢山いました。大きいものだと成長して4年くらいだとか。

趣味で育てているそうです。

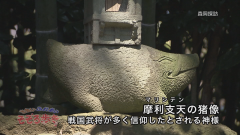

【摩利支天(まりしてん)の猪像】

この地域(米子~境港間)で初めて体温計を使った濱田医院。その庭にあるこの像は、戦国武将が多く信仰したとされる神様だそうです。

【会館内】

西森岡会館の中から賑やかな声が。お邪魔してみると、皆さんが料理を囲んでおられました。

これは毎月1回この地域のお年寄りを集めて、交流の場にしたり認知症予防などの目的が

あるそうです。

【調理室】

皆さんが囲んでいた料理の数々も、地域の方々が作られたそうです。今日は月遅れのひな祭り

だそうです。ちらし寿司、おいしそうですね(^q^)

【雛人形】

料理が並んだテーブルには、折り紙で作った雛人形も飾られていましたよ。

【森岡の四季の歌】

壁面に貼ってあった、こちらの歌。この歌は皆さんで作られた歌だそうです!

“森岡”を、この地域の方は『もぉーか』と読むそうです。

【歌う】

皆さんに森岡の四季の歌、歌っていただきました!メロディは四季の歌にあわせて歌われてましたよ。♪春の森岡(もぉーか)町は~ぎゃーこの声を聴き~

【再びねぎの作業へ】

出荷作業で忙しくされていた作業所へ戻ってきましたよ。この梶谷さん、以前は違う仕事をされていたそうで、ねぎをはじめた理由を伺ってみました。

【理由は】

自分で何かを何かをやりたくて、自分で利益を生み出したかったと語る、梶谷さん。

以前は航空自衛隊員だったそうです。今はねぎ農家が減ってきていますが、その代わりに

各農家の生産量が増えているそうです。

【自慢の孫】

梶谷さんの祖父母がもともとねぎ農家だったそうです。今は外仕事を一人で梶谷さんがされているそうです。(!)おばあさんにとっても自慢のお孫さんですね。(^^)