平成23年 年の取材記事一覧

大山地区 NO.02

平成23年12月 大山町香取地区

香取の地名は、終戦後に香川県の人たちによって開拓されたことに由来し「香」川と鳥「取」から「香取」と名付けられたそうです。

**********************************************************************************************************

左【香取開拓農協】

香取の開拓当時のお話を伺いにこちらへお邪魔しました。

中【大林さん】

大林さんは開拓当時の様子をご存知とのことでお話を伺いました。

16歳の時に開拓当初の香取に来られ、今現在で65年目(!)とのことでした。

右【当時の写真】

開拓当時は多くの木々があり、それを開墾するのに東京にある建設会社から、陸軍からの

払い下げの戦車を使って作業をされたそうです。(昭和22~23年頃)

大林さんたちも木を伐採したり運んだりと、苦労されたそうです。

左【来嶋さん】

素敵な趣味をお持ちの方がいらっしゃるとのことでご自宅に伺いました。

中【御殿まり】

お家の中には大きな御殿まりが!

御殿まり・・・手まりに糸などで模様をつけた、民芸品の一種

右【香取開拓の思い出】

来嶋さんに開拓当時のお話を伺いました。

昔は畑も草だらけで鍬で耕していたそうです。その頃は米もなく、毎晩息子さんに団子汁を

作って食べさせていたそうです。

左【大きなかぼちゃ】

道を歩いていると、大きなかぼちゃと冬瓜らしきものが台の上に置かれていました。

その横には何やら、蕎麦と宿の看板が。入ってみましたよ。

右【遊登里庵-ゆとりあん-】

歩いて奥まで行くと、建物がありました。お話を聴きに建物内へ。

お昼が蕎麦屋で、夜が宿屋をされているお店だそうです。

左【店長の福井さん】

このお店は平成23年で6年目。店長の福井さんは元は京都の方だそうで、20歳の時から

縁あってこちらのお店で働いてるそうです。県外出身の方から見た香取地区の感想を伺いました。

右【お蕎麦】

お店自慢の天ざる蕎麦をいただきました。麺はわりと細めで、つゆに絡みやすいようにこの細さになったそうです。

のど越しもよくて美味しく、天ぷらについていた椎茸もこの香取地区の原木椎茸でこれまた美味しい!!

左【森田さん】

ちぎり絵をされている方がいらっしゃると聞いて、ご自宅に伺いました。

中・右【ちぎり絵作品】

森田さんの作品。もみじをイメージして作られたそうで、作品は毎年米子市の美術館に出されているそうです。

ちぎり絵を始めて40年。何と現在91歳!お元気です!

左【香取村ミルクプラント】

看板を見つけて行ってみました。香取村飲むヨーグルトを作っているところですね!

中【工場見学】

中に入ると、見学できるスペースがあり作る様子を見ることが出来ました。毎朝すぐ近くの酪農家さんから

牛乳が届き、発酵させて翌日瓶詰めされるそうです。ここで美味しいヨーグルトが出来上がるんですね。

右【飲むヨーグルト】

工場で出来たてをいただきま~す(^Q^)うーん、まろやかでウマイ!

左・右【旧香取分校】

廃校になった場所で何やら作業中の方が。お掃除をされていたそうです。ここを利用して香取の歴史紹介や

山陰のものづくりをされている作家さんたちの拠点にするそうです。

左【コンニャク】

大きな倉庫のような建物があったので寄ってみました。中に入ると沢山のコンニャク芋!

この近くで取れた芋だそうで、ここではコンニャク芋の出荷作業が行われているそうです。

中【コンニャクの種芋】

くねくねと折れ曲がったかのような種芋を植えることで、丸く育った種芋が採れ更にその種芋を植えることで

大きなコンニャク芋が収穫できるそうです。大きくするまでには2年3年と手が掛かるそうです!!

右【種芋の選別】

作業をされていた方々は香取村開拓団の2世の方々。まだまだ元気で働ける年代なので、何か新しい取り組みを

とのことでこのコンニャク芋栽培を始められたそうです。

溝口地区 NO.01

平成23年11月

日野川から桝水高原まで広がる地区。鬼伝説の残る地域としても知られています。

左【篠田さん】

鬼伝説についてよくご存知の方にお話を伺いにお家を訪ねました。

右【鬼伝説】

おにっこランドにある鬼の像を見ながら話を色々と伺いましたよ。なんでも、孝霊天皇(*1)が鬼を退治した

伝説があるそうです。鬼も3種類いて、赤鬼・青鬼・黒鬼だそうです。

ここ溝口地区はその昔、たたら製鉄が盛んだった地域でそれに従事している人々が褌ひとつで1200度~1500度はある、火の傍で作業してた事から“鬼のような顔”にもなっていたところから、たたらと鬼とは深い関係があるようです。この地域で鬼はけして悪いものではなく、守ってくれるものという存在だそうです。

*1孝霊天皇・・・紀元前290~215年在位

左【フレッシュストアもりもと】

昔から親しまれている商店。駅の目の前にあり、今で3代目で65年ほど前からされているそうです。

中【溝口駅前】

森本さんに昔の駅前の様子を伺いました。今はすっかり綺麗になり、道幅も広くなったそうです。

右【常連さん】

この日もお店の常連さんがお買い物をされていました。この場所は便利が良く利用しているとの事でした。

この先もずっと地域の方々の為にお店を続けてほしいですね(^^)

左【そぞろ歩き?】

駅に向かって歩いている外国の方を見かけて話を聞いてみると、1年前にイギリスから日本に来られたそうで

現在溝口中学校の英語教師をされているそうです。リュックを背負って歩いている姿・・・これぞ英国式そぞろ歩き!?

中【面・面・面!】

歩いているとお面が壁いっぱいにかけられたお家を見つけました!中に入ってお話を伺いました。

右【神庭さん】

ここにあるお面は全て神庭さんが作られたものだそうで、色んな方に欲しかったらあげると譲っているそうです。

お面に仏像に額に・・・すごい!!作品つくりも全て本を見て独学でされたそうですが、きっかけは、近所の方が

作られているのをみて自分も出来るのでは?とされたそうです。

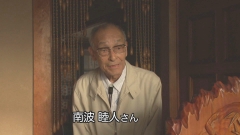

左【南波さん】

ここ溝口は出雲街道が通る道でもあります。そこでこの地域の歴史に詳しい南波さんにお話を伺いに

お宅にお邪魔しました。

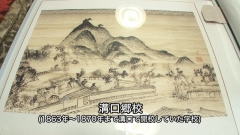

中【溝口郷校】

1863年~1870年まで溝口で開校していた学校。もともとは殿様が来られたときの宿だったそうです。

この学校の講師だったのが、儒学者の伊藤宜堂。

この方は、他に書経の山田方谷・詩経の伊藤東涯と並んで日本の三経と呼ばれていた方だそうで幕末の学問所としては

他に引けを取らない学校だったそうです。

右【溝口郷校の跡地】

出雲街道に面していた学校の跡地は今は溝口役場庁舎がたっていました。

その脇には溝口郷校之跡の石碑が建てられていました。

左【舟で渡る】

参勤交代途中に日野川を舟で渡っていた場所に案内していただきました。

写真は日野川対岸(国道181号側)の渡し跡です。

右【太守神社】

舟でわたり終わると、ここの境内で整列をして集まったそうです。

左【牛】

道を歩いていると真っ黒な牛が放牧されているのを見かけて話を伺いました。この牛は黒毛和牛だそうです。

右【宮崎さん】

この牛たちを放牧して育てている宮崎さん。夫婦で平成19年からこの地で畜産を始められたそうです。

左【子牛】

この取材の3日前に生まれた子牛を見せていただきました。かわいいですね~(@^^@)

右【娘さんのペット】

ペットとして飼われている、黒ヤギとポニーを見せていただきました。ポニーに乗ってみましたが

楽しいですね!!

左【リフト乗り場】

大山の紅葉が綺麗な桝水高原にやってきました。リフト乗り場に行ってみましたよ。

中【カップルシート】

このカップルシートの発案者の影山さんと共に男二人でカップルシートに乗って頂上へ~。

右【恋人の聖地モニュメント】

標高およそ900mの頂上に着くと、出雲方面に向いて作られたハートのモニュメントがありました。

出雲大社の縁結びの神様のお力をお借りして恋愛成就!だとか。

法勝寺地区 NO.02

平成23年10月

左【法勝寺まごごろ市】

市を見つけて立ち寄ってみました。法勝寺まごごろ市には苗や野菜、お餅や加工食品など販売していましたよ。

右【店内】

この市場は農家さん方が運営されているそうです。だから毎日新鮮な野菜が並ぶんですね!

左【まこもたけ】

聞き慣れない野菜を発見。イネ科の植物で、稲の株の根元から伸びてくる植物だそうです。

南部町の耕作放棄地の解消につなげ、特産品にしようと作られているそうです。

市場のすぐ傍で作ってるそうなので行ってみました。

中【加納さん】

まこもたけを作られている加納さんです。ちょうどまこもたけの畑を草刈中でした。

右【試食】

生のまこもたけ。食べられるから食べてごらんということで、かじってみました。

思ったより軟らかくほんのりと甘みがあって美味しい!食感はアスパラと筍の中間のような感じでした。

左【長田神社】

立派な神社をみつけて石段を登って境内までやってきました。

中【堤さん】

お参りをされていた堤さんにお話を伺いました。

この神社は南北朝時代に建てられた物だそうで、江戸時代には“八幡さん”と呼び親しまれていたそうです。

それが、明治維新の頃にこの神社周辺が長田庄と呼ばれていたことから、『長田神社』と改称されたそうです。

右【鳥取県の天然記念物】

この神社のある山全体は昭和36年に県指定の天然記念物指定をされたそうです。この界隈でこれほど原始林が

残っているところは無いそうです。

左【入口さん】

法勝寺の名の由来に詳しい方が居られると聞いて、お家に案内していただきました。

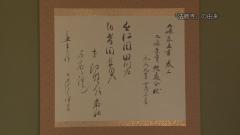

右【掛け軸】

法勝寺の由来が書かれている掛け軸を見せていただきました。九条兼實(九条兼実)の書を

一部書き写した物だそうです。『近江国 田川庄 伯耆国長田庄 己上 法勝寺領』“近江国田川庄と伯耆国長田庄は法勝寺領である”という文章。

かつてこの地域は京都にあった、白河天皇が建立した「法勝寺」の領地であったそうです。

左【藤田さん】

いろんな趣味をお持ちの方が居ると聞いて尋ねてみました。

中【一里松】

街道に一里ごとに植えられた松が枯れてしまったので枯れ切ってしまう前に、作品にされたそうです。

右【水墨画】

もともとは水墨画を趣味とされていたそうで、描かれた作品が掛け軸として飾られていました。

最近は水墨画も色を入れて描かれる方が増えたそうです。

左【法勝寺電車の動力車】

この動力車を先頭として、この後ろに付随車(別名マッチ箱)を3両つけて走っていたそうです。

昔はそれでも足りないくらい満員で、米子の長砂辺りの坂にくると、乗客たちで電車を押したそうです!!

中【かつての線路】

この道がかつては法勝寺電車の線路でした。ここをまっすぐ行き、西伯病院の前を通り米子まで続いていたそうです。

右【写真】

昔の線路を撮った写真を近所の方が持ってきてくださいました。ちょうど米子から帰ってきた時の様子だそうです。

左【敬老会】

プラザ西伯へ行ってみると、ちょうど敬老会の最中でみなさんでお昼ごはんを食べておられました。

中【小谷さん】

米寿の方が居られたので話を伺ってみました。健康の秘訣は“愛”!と元気よく答えてくれました。法勝寺の魅力は

穏やかで温かな皆が居ることだそうです。

右【南部太鼓】

食事の後は南部太鼓の皆さんによるお見送りの太鼓演奏が始まりましたよ。

この太鼓は2009年から南部町に太鼓が無かったことから、地域を盛り上げる意味でも始められたそうです。

メンバーはほぼ役場の方だそうですが、誰でも参加してほしいと話されていました。

大宮地区 NO.01

平成23年9月

左【看板】

道を歩いていると大宮どじょうの看板をみつけました。いっぱい居るのかな?

中【かかし】

小屋の周りに人がたくさん居ると思ったら、かかしでした。。。

右【印賀ふれあい市】

かかし達のとなりにあった小屋は野菜市でした。地域の皆さんが採れた野菜を

色々と並べて居ましたよ。米子の方や県外からも買いに来られるそうです。

左【岩田さん】

トマトの栽培をされている岩田さん。もともと日南の方で、まだ28歳。トマト作りを始めて2年だそうです。

中【古都さん】

岩田さんの師匠とも言える方。国と県の研修制度があり、その研修生として来られたのが岩田さん

だったそうです。1年間研修。2年目は古都さんと一緒にトマト作り。3年目の今年は任せてやっている

とのことでした。

右【トマト】

いただいたトマトをまるかじり!!みずみずしくてとてもジューシーでウマっ!

これからもおいしいトマトを作り続けてくださいね(^^)

左【おろち陶芸同好会】

気になる看板を発見。何でしょう??その看板は大宮幼稚園の建物にかかっていたのでお話を伺いに寄ってみました!

中【陶芸教室】

現在大宮幼稚園は使われていなく、その跡地を利用して陶芸教室が開かれているそうです。先生の杉原さんにお話を

伺うと、印賀焼を皆さんで作られているとか。

右【窯】

印賀焼の特徴を伺いました。松割木で焼くのが特長だそうで、窯を見せていただきました。

松の理由は、他の木より高温で焼けるからとのことでした。

左【印賀焼】

作品の数々です。

中【陶芸挑戦】

早速僕もつくってみましたが・・・。あれれ?お茶碗のつもりがなんか変わったものが出来てしまったぞ??

右【器】

見かねて先生が手伝ってくれました。流石!出来上がりが楽しみです!

左【旧大宮小学校】

旧大宮小学校にやってきました。なんだか色々な看板が出ています。中に入ってみました。

中【内部】

ここはまちづくり協議会が中心となって色々な展示や活動などをされている拠点になっているそうです。

早速案内していただきました。

右【大宮の歴史の品々】

明治から昭和にかけて大宮で使われていたものが展示してありました。

左【どじょう育成室】

このそぞろ歩きの一番最初に見つけたどじょう看板。そのどじょうはここの建物で飼育されていたようです。

この教室はもとは理科室だそうですよ。大宮の新たな特産品に出来ればと、奮闘中!!

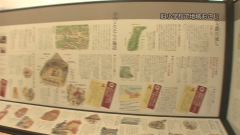

中【たたらの楽校】

たたらの歴史や作業工程を学べるようにとパネル展示がしてありました。

右【つくし工房】

つるや木の実を利用して工芸品を作り展示販売されていました。ここでは体験コーナーもあり、リース作りなど

出来るそうです。

左【ルバーブジャム作り】

つくし工房さんで販売されてたルバーブジャム。聞きなれないものですが、ちょうど1階でジャム作りをされている

とのことでお邪魔しました。

中【ルバーブ】

この長い葉っぱがルバーブだそうです。生で食べてみると・・・すっぱい(><)!シベリアの野菜だそうです。

右【試食】

アイスに掛けたものをいただきました。アイス以外にもヨーグルトにかけてもおいしいそうです。

左【石棺】

つくし工房の隣の空き教室にはなんと石棺が!!大宮地区で発掘された石棺だそうです。

中【印賀宝篋印塔の模型】-いんがほうきょういんとう-

八幡山にある印賀宝篋印塔の模型があったので、八幡山まで本物を見に行きました。

右【山からの眺め】

この地域を見守るように建てられたこの塔。南北朝時代のころに建立。

この塔は、ここから出兵するおよそ200人の兵士たちが自分たちの供養のために立てたそうです。

左【井上さん】

素敵な人形を作っておられる方が居ると伺って家を訪ねてみました。

中【作品】

こちらの作品は、昭和初期の嫁入りの様子を意識して作られたそうです。このほかにも炭焼き小屋や

冬の登校風景など様々な作品がありました。

右【作品その2】

田植えの様子を表した作品。昔は人々が助け合って、他所の田も遅れていたら手伝ったりと相互扶助

でさえれていたそうです。井上さんは高齢者の方々からそういった昔の話を聞いて、作品によって

再現されたいと思い作られているそうです。

左【河村さん】

この地域の伝統芸能をご存知の方を訪ねて話を伺いました。河村さんはもうすぐ90歳だそうで

とてもお元気でした。

右【みそつき唄】

この辺りの作業唄「みそつき唄」が伝統芸能だそうです。昔はみんな味噌や醤油を作っていたので

豆を煮てそれを潰す際に唄っていたそうです。河村さんが唄ってくださいました。

車尾地区 NO.02

平成23年8月

左【板谷さん】

国道沿いを歩いていると、車尾小学校の校庭ネットに『祝全国大会出場車尾スポ少野球部』と

書いてありました。さっそくグラウンドに行って練習中の野球部をたずね、監督の板谷さんに

お話を伺いました。今回が2回目の全国大会出場だそうです。

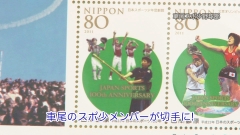

中【記念切手】

スポーツ少年団の団長の浜田さんに、日本体育協会・日本オリンピック委員会創立100周年記念切手を

みせていただきました。その中に、車尾のスポ少の子ども達が切手になってるものがありました!

他の名立たるオリンピック選手の中にスポ少の子ども達!スゴイですね!!

右【主将の松田くん】

全国大会の東京での試合に向けてインタビューしてみました。

「全力・元気・笑顔・感謝」をモットーに頑張りたいとの事。後日行われた試合ではベスト16!

これからも元気に頑張って欲しいですね!

左【国指定名勝深田氏庭園】

平成16年のそぞろ歩きでも伺った庭園へ。この庭園は、庭園家で日本庭園史の研究家“重森三玲”氏が

昭和12年にこの庭を1週間ほど滞在して調べたそうです。そして昭和13年に全国の庭園を集めた本に掲載

されたそうです。

右【深田さん】

第32代当主の深田さん。お庭の歴史などを話していただきました。

左【水道局江原さん】

米子市水道局にお邪魔して、江原さんにお話を伺いました。

中【貯水タンク】

このタンク内に5,000tの水が入っているそうで、多少の気候変動でも安心して使えるとのことでした。

この車尾にはこの貯水タンクが2基あるそうですよ。

右【原水】

タンクの近くには井戸があり、地下からくみ上げたばかりの原水を飲ませていただきました。

地元大山の伏流水はすごく冷たく、水はまろやかで美味しいです。

地下水なので全国の水道局には珍しく、浄水場の必要がないそうです。自然の恵みですね!

左【散歩中】

大きな犬を散歩させている方がおられたので話を伺いましたよ。

右【足立さん】

先ほどの犬は訓練中の犬でした。足立さんは介助犬や警察犬などを訓練する訓練士だそうです。足立さん曰く、最近犬を飼っている方は犬に“飼われている”状態になって振り回されているとの事。

犬を飼う上でのアドバイスをいただきました。『犬への主導権をしっかり持つこと』だそうです。

左【佐口さん】

ご自宅の庭のお手入れをされていた佐口さんを見かけてお話を伺いました。佐口さんは趣味が色々とあるのだとか。

ご自宅の中にもお邪魔させていただきました。

中【1/20】

もともとあった神棚が虫食いだらけで酷かったので、ご自身で作り直されたそうです。これは、この辺りの氏神様の

貴布禰-きふね-神社の1/20スケールで作られたそうです。

右【内部】

神棚は屋根部分の彫り物や、細部まで細かく作られていましたよ!内部には佐口さんの願い事が沢山書かれていました。

なんと作って数ヵ月後に娘さんの縁談もまとまったそうです。良縁祈願が叶いましたね!

左【ご家族】

ちょうど奥さんやお母さんが家にいらっしゃったので話を伺うと、何とお母さんのチカヨさんはゲゲゲの女房の布枝さんの

お姉さんだそうです!!布枝さんの妹さんもいらしてましたよ!

中【思い出話】

布枝さんとの思い出話をしていただきました。従順でおとなしい方だったそうですが、妹の事をとても褒めてくれていた

そうです。

右【色紙】

布枝さんが実家に帰った時に、何か書いてとお願いしたらこの色紙を書かれたそうです。

『終わりよければ すべてよし』

お見合いのときの話まで飛び出しましたよ。意外な出会いでびっくりでした!

左【山本さん】

お庭で水撒きされている方とお話をしていると、家の中からなにやら声が!旦那さんが詩吟をしているとのことで

お家にお邪魔させていただきました!

中【詩吟の楽譜】

山本さんに詩吟の楽譜を見せていただきました。ですが、不思議な記号??詩の詠い方を教えていただきました。

右【詩吟を詠う】

教えていただきながら、富士山という詩吟を一緒に詠わせていただきましたよ!いやぁ気持ちよくなりましたね!

左【ほそだ酒店】

道沿いに看板を見つけ店内へ。このお店は昭和39年から営業をされているそうです。

中【立ち飲みスペース】

店内で何やら話し声が・・・?聞くと立ち飲みコーナーがあるそうで、4年前のリニューアルの時造られ、

近所の方が楽しく飲んでおられました。

右【大前さん】

この立ち飲みスペースのことをたずねてみると、ただ販売だけではなくお客様との交流も図りたくて造られた

そうです。地域のコミュニケーションの場としても活躍してますね!

二部地区 NO.01

平成23年7月放送

左【かつての出雲街道】

ここはかつての出雲街道だそうで、江戸時代はここが参勤交代として使用されていたそうです。

中【足羽家住宅】

参勤交代時の宿所の足羽家住宅です。ここに松江藩の方々が泊まられていたんですね。

中を見せていただきましたよ。

右【出雲少将宿】

家に入ると、看板がおいてありました。これは、道中の松江藩の宿でしたという証だそうです。

ここには松江城主だけでなく、米子城主も使用していたそうで、ここから津山まで行っていたそうです。

左【二部公民館】

二部公民館へ行ってみました。この日は二部小学校の子供たちが、もみから苗を作り育てる作業を体験して

いました。今まで苗作りは農家の方がされていたそうですが、今回は初めてもみから苗が出来る工程が知り

たいと3年生たちが挑戦しているそうです。

中【苗を植える】

子供たちがそれぞれバケツに泥を入れ、そこに小分けにした苗を植えました。

右【水路】

田んぼに水を入れる水路を見に行きました。公民館の館長さんが子供たちにこの仕組みを教えていましたよ。

この一連の授業は、「拓士の時間」と名付け開拓の精神を育もうと取り組まれているそうです。

左【拓士の像】

彫刻家辻晉堂(二部出身)の作品。この拓士の像にちなんで授業を「拓士の時間」と名付けられたそうです。

右【よろしくね!】

僕の植えた苗も子供たちに“たくし”て、育ててもらうことに!元気に育ててね!

左【二部保育所】

子供たちの遊ぶ元気な声を聞いて、保育所に行ってみました。

中【遊ぶ子供たち】

保育所の庭には芝生が敷かれ、子供たちが裸足で元気に遊んでいましたよ。この保育所には22人の子供たちが

預けられているそうです。

右【逃走中】

子供たちと一緒に裸足で遊びましたよ!いやぁ芝生は気持ちいいなぁ。子供たちが水を持って追いかけてきたので

必死に走りましたよ!!逃げろ~!!

左【住田さん】

畑で作業されている方が居られたので話を伺いました。この畑ではインゲン豆とソラマメを植えているそうで、

『まめ』には“マメに働く”などの言葉もあることから、それにあやかって豆作りでまめな二部を目指し育てているそうです。

右【豆畑】

この7月にはじめての収穫を迎えるそうです。この豆が二部地区の特産品になるといいですね!

左【伊沢商店】

歩いていると商店を発見しました。この辺りには他にお店は無く、ここ1軒だけだそうです。

店主の伊沢さんに話を伺いました。

中【店内】

商品は毎日仕入れをされるそうで生魚や干物などもおいてありました。伊沢さん曰く、

『田舎なのでなんでも揃えておかないと』とのことでした。

右【常連さん】

よく来られる田村さんにお話を伺いました。何でもあって助かる。無いと大変とおっしゃってました。

【店内の奥】

店の奥に進むと、近所の方々が来れるように飲食スペースが作られていました。ますます地域にとって

必要なお店なんですね。

左【農家食堂上代学校】

福岡地区に、廃校を利用した地域振興の建物があると伺ってやってきました。

中【どぶろく醸造場】

敷地内に“源流上代どぶろく醸造場”の看板が。早速覗いてみましたよ!

安達さんに案内してもらってどぶろくを造っている庫内へ。中は8℃と、寒いっ!

右【どぶろく】

仕込んで10日めのどぶろくを見せていただきました。「う~ん、いい匂い」あと20日程で瓶詰めだそうです。

左【試飲】

先ほどの醗酵途中のどぶろくを飲ませていただきましたよ!途中段階のものだからか、美味しいけど舌が

ピリピリします!このピリつきは炭酸ガスによるものだそうです。

中【上代学校内】

中に入ってみると、食堂は教室の形そのままに利用されていましたよ。

メニューにタコ料理がありました。尋ねてみると、福岡神社の通称が「たこさん」からタコ料理を考えたそうです。

右【お客さん】

この日来られて食事をされていた方に話を伺いました。夜見から来られたそうで、新しく出来てるとのことで友達と

一緒に来られたそうです。

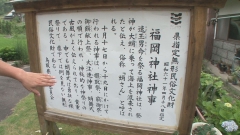

左【福岡神社】

通称たこさんの福岡神社に案内していただきました。祭神が大蛸に乗って海上を渡ってきたことから蛸さんと

呼ばれているそうです。

右【蛸舞式神事】

この神事は太い梁に氏子が抱きつき、それをみんなでグルグル回すという神事で全国的にも珍しく、鳥取県の無形文化財にも指定されているそうです。日本三大奇祭の一つとして数えられているお祭りだそうです。

左【道端のポニー】

道を歩いているとポニーをみつけました!世話をされていた舩越さんに話を伺うと、好きだから飼ってる!とのこと。

他にもチョウザメを飼っているそうです。

中【チョウザメの生け簀】

この土地にある石は舩越さんが一つずつ積み上げていったそうです!

この過疎化が進んだ地域に少しでも面白いものを造って人の集まるきっかけになればと、造ったそうです。

右【チョウザメ】

舩越さんになぜチョウザメなのか尋ねると、ここに遊びに来たときに何か面白いものがあればと、

食用にもなるし、釣堀も楽しいかなと、話して居られました。何れは春夏秋冬を楽しめる場所にしたいそうです。

チョウザメを生け簀に戻しましたよ!

『ヌルヌルする~。よいしょっと!!』