平成19年 年の取材記事一覧

大山地区 NO.01

平成19年12月放送

左【大山乗馬センター】

今回は、馬に乗ってそぞろ歩き?!しかし、馬の足で観光道路を上がり大山寺まで行くには、2時間かかるそうです。そこで、赤松の池まで行くことにしました。

中【大山小学校 赤松分校の児童たちと】

ちょうど体育の授業中で、マラソンの記録会。学校の周囲1キロほどを、1・2年生のみんなと走ってみましたが、付いて行くのが精一杯でした…。

右【佐摩『昭和会』の皆さんと】

種から育て、収穫したそばを今年初めて打って食べるという『昭和会』の皆さん。昭和生まれなら参加できるということなので、仲間に入れてもらいました。新そば、うまかったです!!

左【種原地区 豆腐小屋】

この地区の方たちは、お家で食べる豆腐を、それぞれに受け継いできた方法と分量で作っていらっしゃいます。昔ながらの道具を使っての豆乳絞りをお手伝いしました。

中【あさぎり山荘の写真】

かつての大山寺周辺を知ることのできる貴重な写真を見せてもらいました。これは、昭和11年に大山が国立公園になったときの様子です。その当時、県をあげて熱心な誘致運動がなされたそうです。

右【大山寺】

1300年前に開かれた大山寺。最も盛んなときには100以上の寺院があり、3000人以上の僧兵がいたそうです。ここでは住職の大館さんに出会い、座禅をさせてもらいました。

賀野地区 NO.01

平成19年11月

左【ブルーベリー畑】

こしきのブルーベリー生産組合の皆さんが剪定の作業をしておられました。

口コミで広まった観光農園。無農薬で作った自慢のブルーベリーは皆さんに大人気とか♪収穫は6月頃という事です☆

中【梨農家】

石塚さんの梨畑におじゃましました。この梨は、平成12年に開発された新品種の「王秋」。

秋の王様ということからこの名前が付けられたそうです。味も格別!おいしかった~♪

右【味工房えぷろん】

会見虹の会の皆さんが地元でとれた梨を使ってジャム作りをしておられました。

生産者と製造者、消費者の架け橋になればという思いからこの名前を付けられたそうです。

左【柿農家】

今がちょうど収穫の時期。ということで収穫のお手伝いをさせてもらうことに。

あま~い西条柿もいただいちゃいました☆このあと皆さんと柿の種飛ばし大会で盛り上がりましたよ~♪

中【金田瓦窯跡(鳥取県指定文化財)】

窯は5.5メートル。金田で取れる良質の粘土を使って飛鳥時代の寺院の瓦を作っていたそうです。

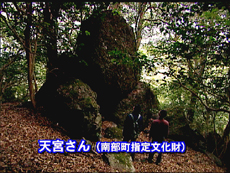

右【天宮さん(南部町指定文化財)】

昔からこの地域の方たちは、この積み重なった岩のことを‘天宮さん’と呼び、天地を開き給う祖神の遺跡として大切に守り続けているそうです。静かに佇む姿はまるで守り神のようでした。

巌地区 NO.01

平成19年10月

左【米子市蚊屋】 いわお朝市をご紹介しました。

中【米子市吉岡】 橋の下にあった観音様を、地域の人々がお祀りして「おかんのんさん」と呼び親しんでいます。

右【米子市熊党】 「熊党ふれあいいきいきサロン」の「芋煮会」におじゃまして、ご馳走になりました。

左【米子市熊党】 能登路さんのお宅に伺って、地名の由来をお聞きしました。『巌』には、一致団結という意味がこめられているそうです。また、『熊党』は、この付近に土着した「熊ノ藤五郎左ェ門」という人物名にちなんでいるそうです。

中【米子市今在家】 稲荷神社をご紹介しました。犬が嫌いなお稲荷さんとあって、かつて近所には犬を飼うお宅が無かったとか…。

右【米子市流通町】 巌地区を一望しようと、鳥取県消防学校の訓練棟へ。28メートルの高さから、日本海まで見渡せました。

淀江地区 NO.01

平成19年9月

左【鐘つき堂】

元大工荒木昌美さんの手作り鐘つき堂。こちらは実際に建てられたもののミニチュアです。本物の鐘!いい音がしましたよ~!!

中【淀江台場跡】

右【田中久吉さん・千恵子さん】

ご夫婦で40年間漁をしていらっしゃいます。まさに『夫婦船』!

左【和傘伝承館】

丁寧な仕事に思わず見とれてしまった僕。和傘の魅力を再発見しました!!

中【淀江木曜の会】

地域の子供たちのために手作り人形劇をされている皆さんです。

右【ワラの大蛇】

みんなが作っているのは...??実は全長60メートルのワラで作った‘大蛇’なんです。この日は年に1回の八朔祭りで集落の上下に分かれて綱引きが行われました!いやーキツかったぁ...。結果は下の勝ちでした。

所子地区 NO.01

平成19年8月

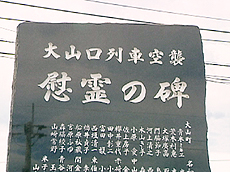

左【大山口】

列車空襲慰霊の碑。昭和20年7月28日朝、避難中の満員列車が空襲を受け、多くの犠牲者をだしたということです。

中【国信とうふ小屋】

昭和29年当時の豆腐つくりを復活させ、地域の皆さんで出来たてを召し上がっていらっしゃいます。

右【国信の女相撲】

4、5年前まで地域のイベントで披露されていたという女相撲のお話を伺いました。

左【弥生の風】

駅前を寂れさせないため、地域の女性たちがたちあげた「ふれあい茶論(サロン)弥生の風」をご紹介しました。昼時には、常連さんが手作りメニューに舌鼓!

中【門脇家住宅】

1769(明和6)年、門脇家の3代目が大庄屋に任命された際に建築されました。

右【中高盆踊り保存会】

保存会の皆様に江戸次代中期から伝わる踊りをご指導いただき、そろいの浴衣でいざ夏祭りへ。各々個性的な踊り方で祭りが盛り上がります。

石見東地区 NO.01

平成19年7月

左 【はなみずき青空市】 毎日新鮮な野菜が並ぶこちらの青空市。中石見の有志のみなさんでやっておられるそうです。

中 【日野銀山】 日南町中石見にあるかつて銀を採掘していたという日野銀山。現在は雑木に覆われて銀山の名残を見ることはできませんでした。。

右 【矢田貝喜好さん】 日野銀山を詳しく調査した矢田貝さんに貴重なお話を伺いました。

左 【十一面観音立像】

中 【石見東小・日南石見神楽の練習】 昭和60年から地域に根ざす学習として始まった神楽の伝承。4年生から6年生の児童が練習に励んでいました。みんな一生懸命!!迫力ありました!

右 【ハンノキ】 湿地や沼地で森林を形成する数少ない樹林。西日本最大のハンノキ林で鳥取県自然環境保全地域に指定されています。

石見西地区 NO.01

平成19年7月

左 【はなみずき青空市】 毎日新鮮な野菜が並ぶこちらの青空市。中石見の有志のみなさんでやっておられるそうです。

中 【日野銀山】 日南町中石見にあるかつて銀を採掘していたという日野銀山。現在は雑木に覆われて銀山の名残を見ることはできませんでした。。

右 【矢田貝喜好さん】 日野銀山を詳しく調査した矢田貝さんに貴重なお話を伺いました。

左 【十一面観音立像】

中 【石見東小・日南石見神楽の練習】 昭和60年から地域に根ざす学習として始まった神楽の伝承。4年生から6年生の児童が練習に励んでいました。みんな一生懸命!!迫力ありました!

右 【ハンノキ】 湿地や沼地で森林を形成する数少ない樹林。西日本最大のハンノキ林で鳥取県自然環境保全地域に指定されています。

大高地区 NO.01

平成19年6月

左【サイノカミさん】

尾高地区に7箇所あるサイノカミさん。写真の3つあるうちの真ん中は、今から約230年前のものだとか。縁結びや安産を祈願し旧暦11月15日早朝、地域の人々が競ってお参りをするそうです。

中【ごりんさん】

戦国時代、尼子と毛利の戦いで亡くなった武将の墓石が並んでいます。この地区に散在していた墓石が集められ、供養されています。

右【尾高城址】

尾高はかつて交通の要衝であり、重要な軍事拠点でした。尾高城は尼子と毛利の戦いの舞台として伝説を残しています。二の丸跡から、箕蚊屋平野を一望できます。

左【まあころ】

生田眞有美さんの手作り布製品などを販売するお店「まあころ」をご紹介しました。かばんや暖簾、色とりどりの作品が並ぶ和みの空間。僕も手ぬぐいを購入しました!

中【大神山神社】

かつて、大山そのものが「神のいる山」として信仰されていました。宮司さんによると、現在大山にあるのは「奥宮」。そして「本社」が豪雪を避けて牧原、福万へと移転し、200年ほど前になってこの地へ移転してきたそうです。

右【大高地区防犯パトロール隊】

隊員が毎日交代で地域の子どもたちを見守ります。地域の手で地域を守ると立ち上がった方たちです。声かけや挨拶、人々の協力が励みになる、とお話しくださいました。

手間地区 NO.01

平成19年5月

左【天萬道標】

享保9年(1724年)に建てられた道標。「北米子道 東大山道 因幡道」と記されていたそうです。

天萬宿が設置される前から交通の要衝だったようです。

中【殿山古墳】

県内で2番目の大きさの前方後円墳。旧会見地区には古墳が多くあり古いものや大きいものが集中しているそうです。

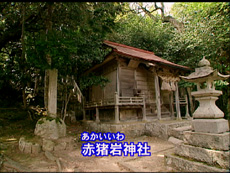

右【赤猪岩神社】

大国主命が焼けた岩の下敷きになり命を落としたと伝えられる場所。こちらの神社にはその岩が祭ってあるそうです。

左【南部町植物無菌培養施設】

‘ふうらん’などを無菌室で人工栽培し、開花までの時期を縮める南部町バイオ生産組合として、16名で栽培をしておられます。

中【会見うめっこグループ】

もともとは老人会が作っていて梅漬けを引き継ぎ、平成10年から梅作りを始められました。町内でできた梅を使ったこだわりの梅漬け!

僕も一ついただきました○いやぁ~たまりません!!

右【会見小モザイク壁画】

子ども達と地域の方が一緒に作成したモザイク壁画の前でパチリ☆この壁画は元気な会見っ子と大自然というテーマで制作したそうです。

法勝寺地区 NO.01

平成19年4月

左【法勝寺まんじゅう】

和菓子屋・松風堂さんで、おまんじゅうを試食させてもらいました。このおまんじゅう、皮に山芋の入った白いものと、しょう油の入った茶色のものがあります。甘みをおさえたあっさり味で、おいしかったです!

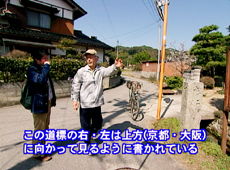

中【道標】

かつての出雲街道をそぞろ歩き中、道標発見…そこで出会った堤一眞さんに伺いました。上方(京都・大阪)に向かって左・右で示されているそうです。街道の歴史を再認識しました。

右【法勝寺焼 松花窯】

窯の4代目・安藤真澄さんと、跡継ぎのお嬢さん・愉理さんをたずねました。明治38年に始まった法勝寺焼の土には、大山の火山灰が用いられているそうです。初代の技法が受け継がれています。僕も陶芸体験させていただきました!

左【長命地蔵(延命地蔵)】 大きなお地蔵さんです。1800年頃、行脚僧が向かいの長寿寺の住職の施しを受け寄進したものだとか。近所にお住まいの秋山富美子さんに伺ったところ、その昔、周囲に地蔵町という町があり、参拝者やら商店やらで賑わっていたそうです。

中【生物を採る桐原さんと子どもたち】 自然観察員の桐原真希さんと地域の子ども達が、水路で生き物を採っていました。南部町には、多様な生き物が生息しているそうです。オニヤンマのヤゴ、ホタルの幼虫、どんこ(ぼっか)、かまつか…など、生き物を直接見て触れて、遊びながら学んでいるんだなぁ!

右【遊び処 城山庵】 地域の皆さんが集まる場所です。この日は、大原彰さんの職場の同僚の皆さんがされていたお茶会へお邪魔しました。そのあと、2種類のお鍋をいただいたのですが…何のお肉が入っているのかな?大原さんが罠を仕掛けて捕獲・調理したという、イノシシとタヌキのお肉と聞いて、びっくりでした!!