平成18年 年の取材記事一覧

啓成地区 NO.02

平成18年10月

【左】米子市角盤町・朝日町は昔から娯楽と文化の中心地でした。

【中】松江鮮魚店-新鮮なお魚がいっぱい!店内には威勢の良い掛け声が響きたくさんのお客さんで賑っていました。

【右】お孫さんと一緒にお買い物♪昔からの常連さんです。

【左】山陰琴仙会のみなさん。琴を通じ中国各地のみなさんと交流をしていらっしゃいます。誰でも簡単に始められるところがいいですよね~。

【中】米子市公会堂-昭和33年に建築され平成10年に建設省の「公共建築百選」に選ばれました。日本を代表する建築家村野東吾さんの設計です。

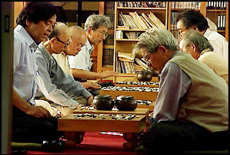

【右】米子囲碁会館-会員数は約70名!会館は365日開放してあり、もちろん公式戦も開かれています。

【左】朝日座-かつて朝日町にあった芝居小屋。明治21年に建築され多くのスターが来場。県西部最大の劇場でした。また青年団のかくし芸や朝日町の文化祭がありかつての人々の集会やいこいの場でもあったようです。

【中】六方焼ちとせ-ご夫婦で50年変わらぬ味を守っておられます。仲が良くてうらやましいなぁ。

【右】どこか懐かしくてあったかい香り。出来立ての六方焼を「いただきます!」

福米西地区 NO.01

平成18年9月

【左】米子市西福原は、北に国道431号線、南に外浜産業道路のある町です。主要道路沿いにはお店や会社が多くあり、そこから一歩中へ入ると約6千人が暮らす住宅地が広がっています。

【中】「むつみ会」のみなさん。毎日こうしてお掃除をされています。僕も見習わねば。。。

【右】本尊は観音様だが、ウスシマさんも祀ってある。ウスシマさんは婦人病に霊験あらたかと言われているそうです。

【左】森田善太夫の記念碑・・・今の西福原3丁目のあたりは四軒屋と呼ばれ、善太夫やその部下が住み着いたところ。家が四軒しかなかったから四軒屋と呼ばれていました。今でも子孫が多く残っており、姓に『森』の付く人が多いようです。

【右】築約100年の本生さんの御宅。今も立派な佇まいです。

【左】「ソーラン、ソーラン、どっこいしょ~、どっこいしょ~」

元気な声に誘われてやってきたのは福米西小学校の体育館!がいな祭りを目標に週2回踊りの練習をしてきました。

【右】保護者のみなさんです。踊りを通じて子供同士、親同士、また親子の間で新たなつながりが出来たそうです。みんなでがいな祭りで踊ったことがこの夏一番の思い出です♪

【左】生林さんご夫妻-柿作りを通じて出会った方とのふれあいを楽しんでおられます。お二人の笑顔が素敵ですね。

【右】この富有柿が色付くころまた行きたいな~。

【左】今日は年に一度の八朔祭り。豊作を願って200年以上前から続くお祭りです。大勢の子ども達で賑ってますね~。

【中】夜になるとお楽しみの子供相撲の始まりです!「はっけよ~い、のこった、のこった!」さぁ、どっちが勝つかな??

【右】応援にも熱が入ります!!元気な子ども達の笑顔がとっても印象に残りました。

住吉地区 NO.01

平成18年8月

【左】米子市旗ヶ崎は、約8千人が暮らす、米子市のベッドタウンです。県道47号線をはさんで北側には住宅地が、南側、中海に面した部分には食品団地があります。

【中】旗ヶ崎の歴史に詳しい山口さんにお話を伺いました。明治時代初期までこの辺りは中海の船着場だったそうです。

【右】航海安全と海難犠牲者の供養碑

【左】海潮庵

【中】旗ヶ崎音頭を練習しているのは『なかうみ会』のみなさん!大正時代から地域に根付き、今日まで踊り継がれています。また次の世代へと伝えておられます。

【右】ご夫婦で仲良く朝採れ野菜の販売をしておられます。おふたりともなんと90代!!!なんだか元気を頂いたようです。

【左】旗ヶ崎2区のみなさん。毎週水曜日こうしてカラオケをたのしんでいらっしゃいます♪♪♪

【中】遠くから火の用心の声が聞こえてきましたよ~♪「おじさん煙草、おばさんコンロに気をつけましょう!子どもの火遊びやめましょう!火の用心」わたしたち旗二わかとり消防団です♪

【右】この活動を通じて子供たちの絆が深まっているようです。これからも地域のみなさんの安全を守ってくださいね。

阿毘縁地区 NO.01

平成18年7月

【左】日南町阿毘縁は島根県との県境のまちで緑に囲まれた自然豊かなところです。

【中】立派な茅葺屋根の御宅を発見!!夏は涼しく、冬は暖かいそうです。風情がありますよね~。

【右】馬具<馬の鞍・鐙・下鞍>

【左】生き生きグループのみなさん。作ったものは町内のお店で販売したり、お店に行けないお年寄りの家に訪問販売しています。

【中】笹の上で焼いた『焼き豆腐』をご馳走になりました!すっごくいい香り~甘くてほんとに美味しかった♪

【右】足立進さん(27歳)専業で花の栽培をしておられます。夢は日南町の気候を生かした花の栽培・花作りをすることだそうです。若い力!たくましいです!

【左】なんだか不思議な石を発見!イザナギ・イザナミの命のお墓という伝説があるそうです。

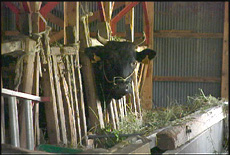

【中】出産間近の牛さんに出会いました♪

【右】それにしてもりっぱな角ですね~。

【左】解脱寺

【中】阿毘縁の七不思議など面白いお話を聞かせていただきました。

【右】牛の放牧場作りを少しだけお手伝い「よいしょー!!こりゃたいへんだぁ」

多里地区 NO.01

平成18年6月

【左】日南町多里地区は西は島根県南は広島県に接する緑豊かで静かな所です。

【中】船通山(標高1143m)

【右】昔ながらの風情ある町並み。かつては宿場町で多くの店舗が立ち並んでいました。

【左】旧多里村役場

【中】昭和20年ごろの多里です。

【右】これが愛岩山から見た現在の町並みです。

【左】20代から50代の女性グループ・ダイアナ☆のみなさん。にちなんおろちマラソン大会に向けてランナーの疲れを癒す看板作りをされていました。普段はソフトボールやバレーなど楽しみながら交流を深めておられます。

【中】古代米を植えているのは『多里田植え唄保存会』のみなさんです。衣装も決まってます♪唄の中に田植えは腰が痛くて大変だけど終わったら米子に遊びに行こう!という内容の歌詞がありました。よく聞いてみるとおもしろいものですね~。

【左】古代米のおにぎりをいただきました!!すっごくもちもちしていておいしかったぁ(^Q^)

左 【十一面観音立像】

中 【石見東小・日南石見神楽の練習】 昭和60年から地域に根ざす学習として始まった神楽の伝承。4年生から6年生の児童が練習に励んでいました。みんな一生懸命!!迫力ありました!

右 【ハンノキ】 湿地や沼地で森林を形成する数少ない樹林。西日本最大のハンノキ林で鳥取県自然環境保全地域に指定されています。

【左】町指定天然記念物のノジュール群!地元の人には目玉石と呼ばれて親しまれています。

【中】絶景‘若松滝’ひんやりとした心地のよい空気に僕の心も癒されました!

【右】多里のみなさんはとにかく明るくて元気。グランドゴルフのポイントは真っ直ぐ打つことなんですが何年たってもこれが難しい~!

日野上地区 NO.01

平成18年5月

【左】日南町はヤマタノオロチの舞台となった船通山や石霞渓といった自然と歴史文化に溢れる町です。

【中】大塚さん自慢の「おぼろ豆腐」日野川の水で作った豆腐はやっぱりおいしかった~!なんと!演歌を流しながら移動販売をしておられるそうです。

【右】こちらも大塚さんの手作りです。僕も魚釣りのたもを頂いちゃいました!

【左】日南町郵便局に展示してありました!見事です!!

【中】元郵便局員の影井さん手作りのログハウスを見せていただきました。建築期間約2年。2階からの眺めも最高~!次の夢は露天風呂だそうです!楽しみですね♪

【右】ふれあい会館で尺八に初挑戦!う~ん難しい!初めてにしてはいい音が出たと褒められました♪

【左】三謡会のみなさんに地元の民謡「奥日野木挽唄」を披露していただきまし

た。歌も尺八も最高!僕も踊りで参加しました!

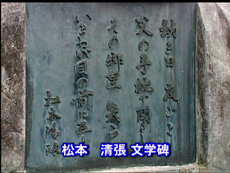

【中】松本清張文学碑 「砂の器」などで有名な松本清張の父は日南町八戸の出身。碑には故郷を慕い続けた父への想いが記されています。

【右】まもなく88歳!入澤医院の入澤俊夫先生。開業して53年地域医療を支え続けておられます。

【左】樂樂福神社(ささふくじんじゃ)

【中】今日は年に1度の春祭り!御輿は各家々を回ります。五穀豊穣の願いを込めてお囃子が行われました。

【右】住民のみなさんが植えた手作りつつじ園。通称‘花の壁’山の斜面一面に見事なつつじが咲き誇っていました。地域の絆の象徴になっているようです。

成実地区 NO.02

平成18年4月

左【地図】

米子市宗像・日原・奥谷は、米子の南部に位置する町です。

宗像神社や、尚徳小学校がありますね。

中【富士見ヶ丘団地パソコン同好会】

メンバーも、30~80歳と幅広い年代です。

新興住宅地で交流が少なかったのですが、同好会を通して、交流の輪も広がったそうです。

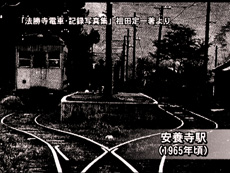

右【法勝寺電車】

今は名残がまったくなく、電車が通っていた道は、道路になっています。

左【荒神さん】

大正のはじめ頃から、1月5日に火をたいて、とんどさんをしています。トシ神さんと、とんどさんの2枚のお札が入っているそうです。

山崩れがあった時にも耐えた神様です。

中【市民農園】

こちらの市民農園では、水菜・チンゲン菜・サニーレタス・大根などを育てているそうです。丹精こめて作った大根を食べさせていただきました!甘くてものすごくおいしかったです。

右【佐藤さん】

現在、佐藤さんが裏山にハイキングコースを作っているそうです。

左【お話を聞きました】

メラピーク(ネパール)へ登山したときの写真を見せていただきました。メラピークは6473m(大山のおよそ4倍の標高)もあり、およそ2週間かけて登ったそうです!

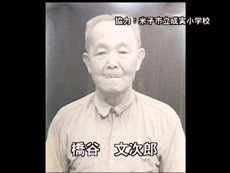

中【文次郎ロード】

山を切り開き、小学校へ通う道を作り、2kmの道のりが、500mになったそうです。

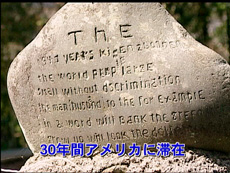

右

「木々が大きくなる頃には、平和になっている」という言葉が書かれています。

左【文次郎さん】

30年間アメリカに滞在。子どもたちの日々の困難を少しでも和らげようと、1945年から「文次郎ロード」を作り始め、5年間で道路ができたそうです。

右【宗像神社】

宗像神社は今の米子市を含む、旧会見郡で最も古い神社です。

勝負事に強い神様として戦国時代には武将や藩主から多額の寄進があったそうです。

成実地区 NO.01

平成18年3月

左【宮城一力堂】35年前たくさんのお仲間が建ててくださって、お店を始められたそうです。あつあつの皮がふっくらした桜餅をいただきました。

中【八幡神社】八幡神社からの眺めは大変よく、石井が一望できます。八幡神社のある小高い丘には、かつて石井要害という鎌倉時代の豪族の館があり、出雲や法勝寺方面の道路を守る防衛の拠点だったそうです。

右【成実生活改善女性会】自分たちでお米や大豆を作り、加工場に持ち寄って味噌や豆腐を作っています。お茶を飲みながらみんなでわいわい頂くなど、地域の交流の場になっています。

左【米子高校演劇部】元気いっぱいの6人の部員さんたちです。迫力のある演技でした。滑舌をよくする発声練習を一緒に行いました。

中【かぐや姫工房】「かぐや姫のようなきれいな炭を作ろう!」ということで集まった石井の有志の人たちです。世代を越えた交流の場でした。

右【戸田さん宅の蔵】昔使っていた農具・加工品・衣装などが置いてあります。器や明治の泥人形、ランプなどまるで宝探しのようです。

左【毘沙門天さん】疫病が流行ったとき、群馬県から持って帰ったそうです。

中【庚申さん】風をひかないように小豆ごはんをお供えして、それを持って帰って食べたそうです。毘沙門さんと庚申さんは家のを守るように入り口をはさんで建っています。

右【奈喜良壕】終戦間近に工場として作られたそうです。

八郷地区 NO.01

平成18年2月

左【ほうきタウンバス】

伯耆町八郷校区は校区がとても広いということで、今回は『ほうきタウンバス』を利用しました。

このバスは、多くの小中学生が通学に利用しています。

中・右【鈴木さん・久古窯】

伯耆町久古で大山焼の窯元をしている、鈴木さんにお会いしました。鈴木さんは、京都で勉強をした後、

昭和47年故郷で窯元をはじめました。大山焼という名前は、明治・大正時代にこの周辺にあった焼き物の名を

頂いてついたそうです。

左【大山焼の作品】

この付近は、中国山地のはずれにあるため、鉄分を多く含んだ粘土が多く、金属色に反射を起こすという特徴があります。鈴木さんは、これについての研究をずっと行っておられます。

中【伯耆町消防団第4分団(八郷分団)】

消防団の方が、消防車の点検をしているところに出会いました。伯耆町消防団第4分団のみなさんは、日々の巡回や一人暮らしのお年寄り宅の雪下ろしをするなど、積極的に活動をしておられます。

右【放水訓練】

僕も、放水訓練を体験させてもらいました。水を放つホースはとても重たかったです。

左【やぎのピオーネ】

次に、ペンション村まで足をのばしてみました。そこで、カルロスランチのご夫妻とやぎのピオーネ(女の子)に出会いました。

ピオーネの大好物は、ビスケット。ご夫妻と一緒に米子の公園に散歩に出かけることもあるそうです!!

中【沖村ペンション】

1976年(昭和51年)、西日本初のペンション村が誕生しました。沖村ペンションはペンション村の誕生と同時にオープン!オープン当初は、3件のみだったペンションは、その後2~3件ずつ増えていったそうです。

昔は、若い女性のお客様がほとんどでしたが、今では、家族旅行で来る人がほとんどで、オープン当初からのリピーターも多くいらっしゃるそうです。

右【手作り味噌】

伯耆町丸山にある丸山交流館では、地元の奥様達が味噌作りをしておられました。

今はまだ白っぽい味噌ですが、熟成が進むにつれて色が濃くなっていくそうです。

左【丸山代官所跡】

冬の間、大山寺の役僧が執務した役所がありました。代官所の近くには、武家屋敷が5~6軒立ち並んでいたそうです。

明治時代には、この場所に芝居小屋があったそうです。

右【常夜橙】

江戸時代のころ、大山に向かう人たちは、この常夜橙の灯りをたよりに歩いたのでしょうね。

左【後藤さんの家の牛】

梨の剪定中の後藤さんに出会いました。後藤さんのお宅では、和牛を4頭飼育しておられました。後藤さんのひいおじいさんの代から、和牛の飼育を続けておられるそうです。

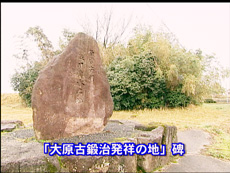

右【大原古鍛冶発祥の地】

後藤さんに、「刀鍛冶発祥の碑」を案内してもらいました。この地は、平安時代の刀工、『大原安綱』の伝承の地とされています。『太平記』によると、“鬼の手首を切った刀、源氏の宝剣「鬼切」(国宝)は安綱の作と記されています。

岸本地区 NO.01

平成18年1月

左【足立畳店】

親子で畳店を経営していらっしゃいます。

畳とステンドグラスの融合がとても素敵でした。

右【とれたて市】

旬の野菜を地元の14農家で販売しています。

新鮮で安い価格が大ウケです。

左【押口観音堂】

古くからある観音堂です。

右【からんま】

押口のとんどさんにかかせない「からんま」。

じゃこ・こんにゃく・とんがらし・ごぼうが入っています。

左【小野小町の五輪】

墓石は五輪塔のような形をしていて、先端を回すと石が削れて白い粉が出てきます。それを顔に付けると美人になるとか・・・。早速、僕も顔につけてみると何となく顔がスベスベに。美男子になったのかな?

中【石製鴟尾】

白鳳時代に作られた物で高さはおよそ1mです。側面には鱗が刻まれています。

かつて大きな寺があり、その屋根の上にあったと言われています。

石で作られた鴟尾は非常に珍しいそうです。

右【昔乙女合唱団】

平均年齢74歳!みなさんで集まって歌を歌っていらっしゃいました。