平成17年 年の取材記事一覧

福生西地区 NO.01

平成17年11月

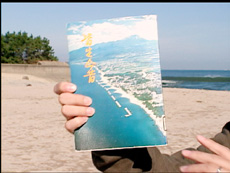

左【皆生今昔の本】

「皆生」はかつては「皆池」でした。

海の近くにある池で「皆池」と書かれていました。

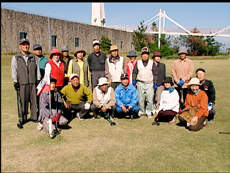

中【ゴルフ同好会】

17年前にできた、「皆生グラウンドゴルフ同好会」。

皆生温泉地区に居住の方でしています。

今人気のスポーツで、健康のためにされているとか。

右【手形の道】

遊歩道沿いにある手形の道。

開湯100周年記念に造られました。手形素材は、法勝寺焼です。

左【日本トライアスロン発祥の碑】

日本トライアスロン発祥の地皆生。

第1回大会には53人が出場。

中【人口リーフ】

皆生は砂浜の浸食が激しく、テトラポットを設置。

かつて砂浜は沖まであったと言われています。

景観をよくするために、人口リーフを設置したりもしています。

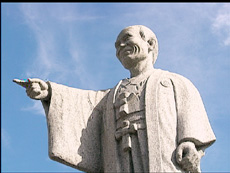

右【山川忠玉郎の碑】

漁師である山川忠玉郎が海中から湧き出る温泉を発見したと言われています。

左【観光センター前足湯】

足湯の温度は約40度前後です。

入っておられた方は、手もつけて暖まっていらっしゃいました!

中【観光センター内】

皆生の芸妓さん達の練習風景です。

昭和30年代後半には芸妓さんが200人いたそうです。

今では、たった10人になってしまったそうです。

右【松露(しょうろ】

松茸に近い香りがします。松露採りは昔、地域の人の楽しみでした。

福生東地区 NO.01

平成17年10月

左【上福原地区】

上福原地区は日野川の西岸にあり、北は皆生温泉に面した地域で、およそ8000人の人々が暮らしています。

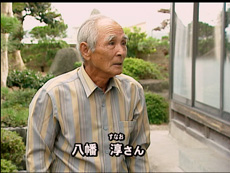

中・右【福生村の歴史点描】

平成9年に八幡淳さんにより、出版されました。

元禄時代(1688年~)に村の形態になり、享保時代(1716年~)経済的に豊かな村になりました。

明治時代、上福原村と皆生村が合併して福生村になり、昭和13年、米子市に合併し、米子市上福原になりました。

左【八代荒神社】

慶長時代(1596年~)出雲の仁多郡より分祠して、地区の氏神になりました。

中【くちなわさん祭り】

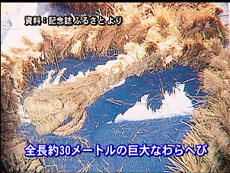

当年の豊作のお礼と、翌年の五穀豊穣を祈願してわらへびを奉納しています。わらへびに海亀を従わせるという、この地区独特のくちなわさん祭は、毎年11月23日に地区の人々総出で行われ、大変にぎやかになるそうです。

右【わらへび】

全長約30mの巨大なわらへび。長さが長いことと、しっぽに1mくらいの海亀を巻きつけてあるのが特徴だということでした。

左【要津山青龍庵観音堂】

堂内には、松尾山文四郎(江戸末期の力士)によって寄進された観音像33体が鎮座しています。このお堂が元禄時代に創立されたことを推測させる、元禄の文字が刻まれている木魚もあります。

中【福生西公民館】

平成16年3月~福生西公民館が収集を始め、今では市内26ヶ所の公民館でペットボトルのキャップの収集を行っているそうです。

右【ペットボトルのキャップで出来たベンチ】

回収されたペットボトルのキャップは、再利用され、ベンチ・桟橋・階段などになっているそうです。

【裏千家米子支部 淡交会 八原菊恵さん】

子ども週末支援事業の一環として子どもに茶道を教え始められたそうです。茶道を始めたら、子どもたちの挨拶、礼儀がとてもよくなったということです。

中浜地区 NO.01

平成17年9月

左【中浜】

佐斐神・幸神・財の木・小篠津・麦垣・三軒家の七つの町があり、およそ6000人の人々が暮らしています。

中【米子空港】

佐斐神町にある米子空港は旧日本海軍航空隊の飛行場として、昭和18年に開設され、現在は防衛庁が設置・管理する共用飛行場となっています。

右【航空自衛隊美保基地 広報館】

館内には旧日本海軍航空隊時代から現在に至るまでの貴重な資料や写真が600点も展示されています。

左【わたしたちのまちの20世紀】

中浜地域史編纂委員会によって、平成13年に発刊されたもので、中浜地区の歴史や文化などが

詳しく紹介されています。

中【才の木(黒松)】

才の木は村の入り口や、道の分岐点にあって、古くから庶民親交の神木として大事にされてきました。

財の木町の地名の起源につながるこの松の木は、「ポンポ松」とも呼ばれ、平成4年に境港市の文化財に指定されました。

右

才の木の前を南北に通るこの道は、境往来または外浜往来と呼ばれ、江戸時代以降、米子城下と境港を結ぶ大切な交通路でした

左【弓浜がすり伝承館】

こちらの展示室では綿花から絣の製品が出来上がるまでの工程や、昔使用されていた道具を見ることができます。

弓浜がすりはこの地域の特産品として見直され、昭和50年には国の伝統産業工芸品に指定されました。

中【誠道公民館】

昭和60年開催の「わかとり国体」前に一般公募で町の木(楠)や町の花(マリーゴールド)、誠道音頭踊り、誠道音頭太鼓をつくり、誠道町章もつくりました。

右【誠道町章】

市という単位での市章などはよく見られますが、町の単位での町章は珍しいということでした。

余子地区 NO.01

平成17年7月

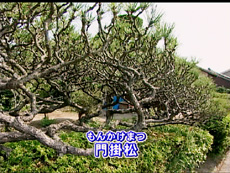

左【門掛松】

樹齢170年くらい。左右にまっすぐ長く伸びています。

中【地蔵の里】

福定町内に散在していた地蔵を集めたのがこの場所です。歴史に残るような地蔵の里を作るために集められました。

右【余子公民館】

子供達がバランスボールを使い楽しんでいました。最近はスポーツ選手も親しんでいるそうです。

左【手作り雑貨「TOY・REVOLUTION」】

商品の大半が手作りのものです。

扱っているのはTシャツ、お香、雑貨など。趣味が高じて仕事になったそうです。

境港にも目を向けてほしい、米子からも買い物に来てほしいという思いがあるそうです。

中【合鴨農法】

こちらでは、合鴨農法を行なっていました。

合鴨農法は、生まれて間もない合鴨を田んぼに放つことにより、害虫や草を食べる鴨の習性を利用した農法です。

右【境往来】

江戸時代、境港から米子へ行く道を境往来とよんでいました。

この道は多くの人が行き来する道で、境港と米子を結ぶ江戸時代の幹線道路のようなものでした。

左【尼子時代の古戦場】

古戦場で亡くなった人を祀っています。

古戦場の名残があちこちで見られる高松町には塚が多くあり、町内の塚をここで祀っています。

高松町の人は、お盆になると殆どの人がこちらにお参りに来るそうです。

中【いちょうの木】

高松町のシンボル。

右【ふれあいの家の皆さん】

ふれあいの家はお年寄りの交流の場。高松町の皆さんが遊んだり歌ったりしていました。

上道地区 NO.01

平成17年6月

左【上道ふれあい朝市】

毎週日曜日7時から開催している朝市。

地元で作った新鮮な野菜や手作りお菓子などを持ち寄り売っています。

中【境港市立上道小学校 (境港松濤館)】

境港の色々な校区から小中学生あわせて16人の子供達が剣道の練習に励んでいました。

県大会小学生の部で10回連続勝利しているそうです。

将来は県道で日本一になる夢を持っている小学生の男の子もいました。

右【手づくりパンあだち】

販売しているパンの種類はなんと100種類。仕込みは5時半からしています。

左【綿作】

かつて明治時代中期まで、弓浜半島の産業の中心は綿作りでした。秋になると畑に白い綿が咲く風景が、いたるところで見られたそうです。

そして今また綿を作る人がふえてきているそうです。

中【トマトハウス「カゲヤマ」】

家族3人でトマトなどを栽培しています。栽培しているのは、桃太郎ファイト。

ハウスの中は、モーツアルトの音楽が流れていました。

植物にはモーツアルトがいいそうです。

右【正福寺】

水木しげるさんと縁のある正福寺。幼い頃の水木しげるさんがよく遊びにきたそうです。

本堂には地獄極楽図があります。水木さんが妖怪創作をするようになったきっかけが、この正福寺の地獄極楽図を見たからという話もあります。

左【刻昆布製造卸商「カネコ食品株式会社」】

もともと旧境港市内で製造していたのを現在の場所に移しました。

北海道から仕入れた昆布を加工し刻んでいます。昔はこのあたりもにぎやかな通りだったそうです。

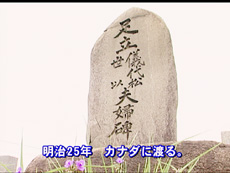

中【足立儀代松・世似夫婦の碑】

当時の上道村出身で境港からカナダに初めて渡った足立儀代松の碑です。

儀代松は、明治25年にカナダに渡り、広大な国土と豊富な資源があることを知ります。

帰国後、そこが将来日本人が発展するべき地であるという事を若者達に力説しました。

そして、多くの市民がカナダに渡りサケ漁や農業に従事しました。

弓浜地区の人達は開拓精神旺盛な人が多かったようですね。

右【満月会の皆さん】

昭和7、8年生まれの小学校の同級生の会。毎月15日に集まっています。

この日は、城之崎温泉に旅行した時のビデオを見ていました。

上道地区の同級生の絆の深さを感じました。

就将地区 NO.02

平成17年4月

左【米子市西町】 西町は米子城下への入り口として栄えました。 城下玄関口だったこの町には、城主荒尾氏の家臣の屋敷などが建ち並んでいました。

中【裁判所】 鳥取県西部の民事・刑事・家事・少年事件を扱っています。 平成21年から、国民と裁判官が話し合い刑罰を決める裁判員制度が導入されます。 皆さんも裁判員になる機会があるかもしれませんね。

右【鳥取大学医学部】 昭和20年に官立米子医学専門学校として開校。 軍医だった当時の米子市長・斎藤千城が文部省に積極的に誘致を働きかけました。戦争協力体勢の流れの中での設立でした。

左【村河家屋敷跡】 鳥大医学部キャンパス内に、城主荒尾氏筆頭家老・村河家の屋敷跡を示す碑があります。 村河直方は、米子の新田開発や殖産興業の発展に尽力しました。

中【鳥取大学医学部付属病院救命救急センター】 平成16年10月に設置された救命救急が必要な患者は 一日平均2~3人くらい。 7名の先生たちが交代で、24時間365日待機してます。

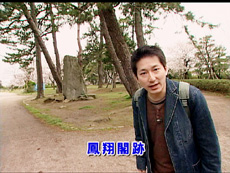

右【港山公園 鳳翔閣跡】 鳳翔閣は、戦前までは貴賓宿舎、戦後は教育会館として使用。 昭和36年頃老朽化のため解体されました。 現在は、庭にあった松と庭石が残っています。

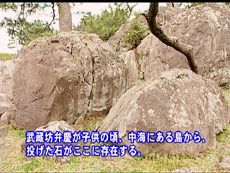

左【港山公園弁慶石】 庭園にある大きな石には、武蔵坊弁慶が子供の頃中海にある島から投げたという伝説があります。

中【港山公園の桜】 桜は昭和52年頃植えられた。シダレザクラ、八重桜など450本が植えられています。この日は花見客で大変賑わっていました。

右【加茂町・西町で出会った皆さん】

左【米子市加茂町】 加茂町は米子市の中心部に位置し、およそ500人が暮らしています(平成17年4月現在)。 大正4年に堀瑞町と宮町の一部があわさって加茂町となりました 。

中【賀茂神社天満宮】 創建は1300~1400年代。 「米子」の地名の由来となった伝説が残っています。 老年になっても子宝に恵まれない女性が、賀茂神社の湧き水で清め朝晩お参りをしました。

この甲斐あって、八十八歳で子宝に恵まれました。 八十八歳は米寿の祝いである事から米子と名付けられました。

右【宮司 須山倫史さん】

左【天津甘栗のお店「三和」】 昭和47年創業の天津甘栗屋さん。 ホクホクで甘みのあるおいしい甘栗です。

中【佐々木昌平さん】

中【内藤鮮魚店】 米子の下町で40年以上続く魚屋さんです。 朝仕入れた新鮮な旬の魚がずらりと並んでいます。 内藤さんの奥さんと娘さんが作る惣菜は絶品です。

右【内藤孝義さん】

就将地区 NO.01

平成17年3月

左【米子駅】

米子は山陰の商都と言われ、江戸時代から明治まで米子の地域が商業活動の中心になっていました。鉄道を敷設するための出張所として鉄道管理局をおいたと言われています。

中【昭和38年の米子駅】

昭和38年3月1日に建てられました。

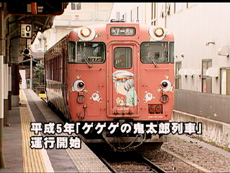

右【キタロウ列車】

平成5年「ゲゲゲの鬼太郎列車」の運行が始まりました。米子駅の愛称として「ねずみ男駅」とも呼ばれています。

左【江戸兵鮨 上田さん】

鮨屋としては昭和32年くらいから営業をはじめられたそうですが、先代は「めしや」として戦前から駅前で営業をされていたそうです。

昔の駅前の様子をご主人に聞かせていただきました。

中【ふるさとの想い出】

松尾陽吉さん編の【「ふるさとの想い出」写真集明治・大正・昭和米子】にはにぎやかな駅前などの写真が載っています。

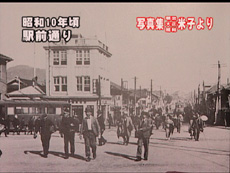

右【昔の駅前】

昭和10年頃には通勤時間になると、歩道いっぱいに人がいたそうです。そして、道には闇市があり、「かつぎや」と呼ばれる行商人でにぎわっていたそうです。食料品が主で、魚や野菜お菓子などが売られていたそうです。

左【米子コンベンションセンター ビッグシップ】

国際会議・演劇などの催しがあり、全国からの集客があります。

中【元町サンロード】

その昔、車がなかった頃周辺に住む人が、列車で米子駅まで来て、駅前通りを歩いてきて、ここから商店街に入って、買い物を楽しんだそうです。

右【ワールドザッカ コメッツ】

手作りの物を重視して集められた雑貨屋さんです。30歳代を中心に客の年齢層は幅広いです。カウボーイハット・ウエスタンブーツ・ウエスタンのシャツなどが置いてあります。

お店のオーナーは米子駅前商店街が、以前のような活気が戻るように努力したいとおっしゃっていました。

左【フジメガネ】昭和25年頃に駅前にお店を出されたそうです。お店の方にお話を聞くと、駅前は買い物に便利で、医療機関も充実しているのでとても住みやすいとおっしゃっていました。 今ではマンションも建ち、新たに若い人たちが住居を構え、活気のある街になってきたそうです。

右【中江 藤樹】江戸時代初期の儒学者で、日本の陽明学の開祖といわれた人物です。幼少の頃、米子城主加藤貞泰の家臣だった祖父吉長と、この地に暮らしたといわれてます。「徳育知行合一(とくいくちこうごういつ)」の藤樹精神は今日まで受け継がれているそうです。 そして、この石碑のそばに植えてある藤の木は、近江の生家(滋賀県)から株分けされたそうです。

明道地区 NO.01

平成17年2月

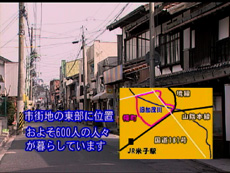

左【糀町】

市街地の東部に位置しており、およそ600人の人々が暮らしています。

1丁目と2丁目の間には加茂川が流れています。

中【いくた染工場】

昔ながらの手法でのぼりやのれん大漁旗などの印染をされています。

右【さねしげ菓子店】

明治の終わり頃からさてれいる店です。10円ガムやあめ玉など昔ながらの駄菓子を販売しています。

左【景山屋】

1774年頃に創業され、現在の建物は明治8年に建てられたそうです。以前は数件あった糀屋も現在では、景山屋だけが営業を続けています。

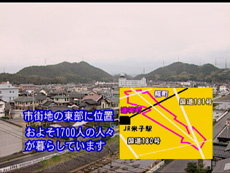

中【道笑町】

道笑町は旧山陰道に沿って、北は糀町、南は日野町に接し、JR山陰本線を挟んで東西に長い町です。市街地の東部に位置し、およそ1700人の人々が暮らしています。

右【米子界隈】

野坂寛治さんが書かれた本です。

左【地蔵堂】

江戸時代からあり、子供の神様が祀ってあるそうです。

米子城から街道に通じる主要道路に面し、古くから安産に御利益があると言われています。

中【百万遍】

町内の子供達が大数珠を回して念仏を唱え、安泰と悪霊退散を願う祈りの行事だそうです。

毎年8月23日の例祭に道笑2丁目の子供会によって続けられているそうです。

右【益尾酒造】

1858年(安永5年)に創業され、明治18年に現在の地に酒蔵を建築されました。

こちらで、特別に新酒のモロミを飲ませていただくことになりました。モロミは絞った後、酒と酒粕に分けられるそうです。

左【法勝寺電車・記録写真集】

平成14年に出版され、法勝寺電車の記録が、写真集になっています。

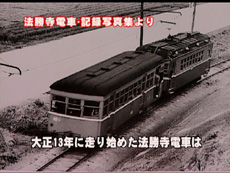

中【法勝寺電車】

大正13年に走り始めた法勝寺電車は、法勝寺方面から米子への交通の不便さを解消するために、地元の人達がお金を出し合って敷設したそうです。

右【法勝寺駅】

車がとまっている辺りに駅舎があったそうです。そこが、待ち合わせ場所になっていたそうです。

啓成地区 NO.01

平成17年1月

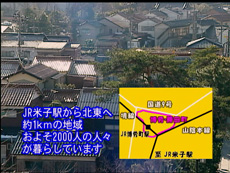

右【地図】

勝田町と博労町は、JR米子駅から北東へ約1kmほど行った所にある地域です。現在およそ、2,000人の人たちが暮らしています。

中【丸北呉服店の片平さん】

古くから駅前の老舗呉服店として知られる、片平さんのお宅で博労の由来についてお話を伺いました。

博労町は、昔は“馬が喰らうと書いて、馬喰町だったそうです。昭和20年頃は、まだ馬車が通っていて、人が通る商店街というよりは、荷物を運ぶ大事な街道だったそうです。

左【了春寺】

了春寺は、JR博労駅の向かい側にあります。お寺の裏山の下あたりに、江戸時代の鳥取藩の家老、そして米子城の城主だった、荒尾家歴代のお墓があります。

左【荒尾氏一族墓地】

荒尾氏一族の墓所には、大小十五基の墓碑がつらなり、この見上げるほどの墓碑は、240年間に渡る米子城の城主としての格式を今も偲ばせています。

中【米子田植え唄保存会の皆さん】

昔、手で田植えをしていた頃、ずっとかがんだ態勢では、腰も痛く休憩しがちになるので、そんな時、「この田植え唄を歌うことで、楽しくなり、仕事の能率が上がる」と、何百年と歌い継がれている唄です。

保存会の皆さんは、農繁期に、敬老会や各人施設で公演するなど、勢力的に活動をされています。

右【勝田神社】

勝田神社は、米子で最も古い神社の一つです。元々、境港市の外江にあったものを江戸時代のはじめ頃、この地に移したと言われています。鎌倉時代に弓浜地方を開拓した「勝田四郎」が開拓途中で不運にも亡くなってしまった為に、人々が勝田明神として奉っていたと伝えられ、米子地方の氏神として今日まで敬われています。

左・中【法城寺・生田春月墓碑】

こちらは、曹洞宗のお寺で、ここには米子出身の文学者・詩人として親しまれている「生田春月」のお墓があり、その碑面には、春月の作詞一片が刻まれています。

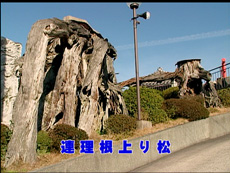

右【連理根上り松】

法城寺の入り口にある、樹齢およそ400年の連理根上り松です。二本の黒松の根が水平に結びつく珍しいもので、大正14年には、国の天然記念物に指定されました。しかし、マツクイムシの被害を受け枯れてしまい、昭和44年には指定を解除されたそうです。

左【県立米子東高等学校】

鳥取県立米子東高校は、明治32年、鳥取県第2中学校として創立され、今年で106周年になる米子の名門校です。

米子東高校には代々、文武両道・質実剛健、自由・自主独立の校風が伝わっています。

右【新土手跡】

江戸時代の中頃に、日野川の洪水を防ぐために作られた土手です。現在残っているのは一部で、作られた当時は、長さ160m、幅15m、高さは3.5mあったと言われています。