平成16年 年の取材記事一覧

車尾地区 NO.01

平成16年12月

左【車尾公民館】

明治29年に会見郡と汗入郡が合併し、西伯郡車尾村ができました。

昭和11年に米子市と合併し、米子市車尾となりました。

中【深田氏庭園】

国指定名勝 深田氏庭園は鎌倉時代(1307年頃)につくられた庭園です。池泉観賞蓬莱式庭園(ちせんかんしょうほうらいしきていえん)。 築山に三尊石を建て、阿弥陀三尊を表現しています。三尊石が京都南禅院のものと類似し、鎌倉時代につくられた蓬莱庭園として、鶴亀島が原形を残しているのは、京都の西芳寺と深田氏庭園しかないと言われています。

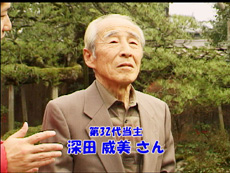

右【第32代当主 深田威美さん】

深田さんにお話を聞きました。

正治2年(1200年)に初代佐々木信輝が車尾の地に「浜中の里」を開墾し、豪士となり深田を姓としたそうです。

その昔、車尾一帯は、沼地で古言では「くつもう」と呼ばれていました。そして「くつもう」がなまって「くずも」となりました。もう一つの説は、後醍醐天皇が詠まれた歌の中に「尾車(おぐるま)」という言葉があり、それを逆に綴って車尾(くるまお)となり、更に訛って「くずも」と呼ばれるようになりました。しかし、真偽は定かではありません。

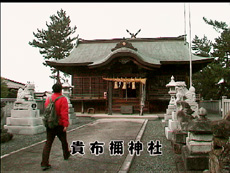

左【貴布禰神社】

昔から車尾・海池(皆生)・上福原・中島の氏神として700年来鎮座しています。創立年代は不詳です。深田家初代信輝がこの地を開墾し始めた頃(鎌倉初期)と言われています。

人々の常の心の寄り所としてこの地域の人達からあつい信仰を受けているそうです。

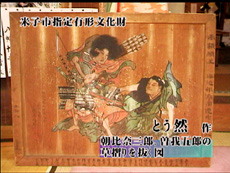

中【草摺りを抜く図】

米子市指定有形文化財で、の「とう然」作の「朝比奈三郎、曽我五郎の草摺りを抜く図」です。

海池(皆生)村の人たちが伊勢神宮に参拝する際の道中の安全祈願としてとう然が絵馬を描き、奉納したそうです。

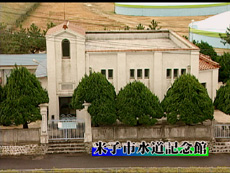

右【米子市水道記念館】

創設当時、中央ポンプ室として建てられ、平成10年には県の建物100選にえらばれ、平成13年には国の文化財に登録されました。 中には、米子の水道の歩みをパネルや写真で紹介し、昭和20~30年代にかけて使用していた水位計や塩素減菌機などが展示してあります。

左【塞の神さん】

伯耆では縁結びの神とされているそうです。12月15日の早朝に「わら馬」を持って参拝すると、早く参った者には良縁を授けてくれると言われています。観音寺周辺では、神社ではなく、それぞれの家々のかどで燃やしていたそうです。

右【十一面観音坐像】

鳥取県指定保護文化財になっています。

15世紀初頭(1415年)車尾の豪族の深田氏が観音寺という寺を建てました。十一面観音坐像もその頃に造られ、祖先供養のためにまつられたそうです。

その後、観音寺は尾高城下に移されたが、寺跡に慈眼庵を建てて観音像を安置し、今日にいたるそうです。

県地区 NO.01

平成16年11月

左【県地区】

米子市の南東部、伯耆町と大山町に接する地域。

中【舩木政明館長】

昭和32年ごろ、約420世帯でしたが、現在は1,100世帯を超えるそうです。米子市の工場誘致に伴い、河岡周辺に新しく団地を造成しました。

右【寄贈された時計】

明治23年の懸村発足と役場庁舎の落成を記念して、村民有志から寄贈された時計です。時計の裏面に日曜大時辰儀と書かれています。

左【山口宗明さん】

日下村・福万村・石州府村・河岡村の4ヶ村が合併して懸(あがた)村となったそうです。幕末期に編纂された「伯耆志」に日下の特産品はマツタケであると記述されているそうです。

中【瑞泉寺】

天仁元年(1,108年)に源義親公の菩提を弔うために、寺山に建て立されました。その後永享年中頃までは、大山寺と同じ天台宗に属していました。永享年代(1,430年頃)領主であった山名兵部少輔教えが竹翁仲仙和尚を招き、曹洞宗の寺として現在地に再興しました。瑞泉寺は山名支配下の真野隠岐守の城跡とされ、庭園が残されています。

右【藤本千代美さん】

県地区子ども地域活動支援実行委員会 会長 藤本千代美さんにお話を聞きました。

子ども達と保護者以外の勉強会を開いています。「本音トーク」というシンポジウム形式の会を開いたばかりで、《顔なじみ》や《ネットワーク作り》が大切だという話をしたそうです。

左【ふれあう馬頭琴演奏会】

ホーミー(一度に高い音と低い声を出す発声方法で、世界的にも珍しい歌い方)とよばれる発声法を披露されていました。

最後に馬頭琴による「ふるさと」を会場のみなさんと歌いました。

中【馬頭琴を弾く】

僕も馬頭琴を弾かせてもらいました。ド・レの音までは出ましたが、ミの音が出ませんでした。難しかったです・・・

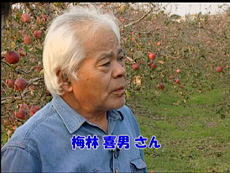

右【りんご畑】

梅林善男さんにお話を聞きました。

梅林さんは、昭和58年頃から植栽を開始されたそうです。52アールのりんご果樹園を経営されています。ふじをはじめ、つがる・おおりん・ジョナゴールド・せんしゅうの5品種を栽培されているそうです。

もぎたてのりんごをいただきました。みずみずしく、甘味が強かったです。夫婦の愛の結晶のりんごをとってもおいしくいただきました。

五千石地区 NO.01

平成16年9月

左【日野川】

今回は、福市にやってきました!福市は、日野川と法勝寺川の間に挟まれた場所に位置し、古くは人の往来が盛んで市などもあり、とても賑やかだった場所です。

中【安養寺】

安養寺には、瓊子内親王のお墓があります。瓊子内親王は、後醍醐天皇の皇女です。後醍醐天皇は、鎌倉幕府を倒そうとしましたが敗れ、隠岐の島に流されました。瓊子内親王は後醍醐天皇と共に隠岐に渡ろうとしましたが許されず、仏弟子となってこの地で天皇の無事を祈りました。そして、安養尼と名乗って今の安養寺を開き、24歳の生涯をこの地で閉じました。その後の安養寺は、江戸幕府の天領となり、お寺の周辺は山市場と呼ばれて栄えたという事で、今でもその地名は残っています。

右【下馬】

神社やお寺の入り口に、“下馬”と記された所は多くあるそうです。

“下馬”とは、武士など偉い人でも、ここから先は馬を降りて歩いていかなければならないという意味です。

左【陣笠の地紋】

中に入ると、お寺に古くから伝わる陣笠を磨いているご住職がおられました。ご住職に、この地が山市場と呼ばれていた由来を伺ってみました。一説によると、安養寺が山にかかる場所にあったからとありますが

、別の味方では、安養寺の地紋(紋所)が山(やま)に一(いち)となっていることから、安養寺がある場所だから、地紋の「山一」に「場」をつけて、山市場となったのではないかという考え方もあるそうです。

中【大阪歌舞伎の番付】

江戸時代、天領である安養寺には、芝居・富くじの興行の許可が幕府から出ていました。境内の一角で行われたいた「大坂歌舞伎の役者の番付」がこれです。

右【当時の前売券】

前売り券にはこのように記されています…。

『当日8日より、芝居はじめそうろう。この紙札を持って、とおかご覧にいれそうろう。・・・・・・・ひとつにもんめさんぶ、右、確かに預かりもうしそうろう。《山市場 かんじんもと ぜんしつ とらの9月の晴天》』

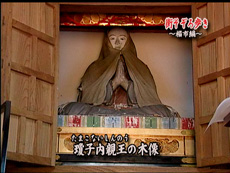

左【瓊子内親王の木像】

瓊子内親王の尼木像として伝わっているものです。記録としては、今から200年前、450年の法事の時に、宮中で修繕をしてもらったという事です。

中【瓊子内親王のお墓】

お墓に行くと、看板が掲げてありました。

①みだりに域内に立ち入らぬこと。②魚・鳥などを採らぬこと。③竹・木などを切らぬこと。宮内庁皇族の方のお墓なので、一般の人は入ることは出来ないのです。

右【皇族からの贈答品】

お墓では、陵墓守部(非常勤)の高塚さんが掃除をしておられました。高塚さんの家は、100年以上前から代々お墓の管理をしておられるそうです。高塚さんのお宅にお邪魔し、皇族の方にまつわる品物を見せて頂きました。これは、その内の一つで、秋篠宮殿下が結婚された時に記念品として贈られてきた、ぶんちんの様なものです。その他、さかずき・たばこがありました。

左【福市考古資料館】

今から37年前に、福市遺跡の調査(当時としては最大)の時に、福市遺跡と青木遺跡から出た遺物を展示する施設として出来ました。現在は、米子市から出てきたいろいろな遺跡の遺物を展示してあります。

中【土馬】

「発掘同窓会」という特別展示が行われ、「陰田遺跡群」と「新山遺跡群」の紹介をしていました。これは、陰田町の谷あいから出土した、7世紀~8世紀頃の土でできた土馬(どば)です。中でも、このように“雄と雌”の作り分けをした土馬が出てきたのは、大変珍しく、陰田町では、雄と雌がセットで出土された事で注目を集めました。

右【竪穴式住居】

福市遺跡の丘陵の上にあった、18号居住室というものを大きさをそのままで移し、復元したものです。いまから1,800年前頃の住居で、福市遺跡ではこのような住居がおよそ90棟見つかりました。1時期には、7棟~15棟くらいの範囲で小さな村があったのではないかということです。