平成29年7月 年の取材記事一覧

五千石地区 NO.03

平成29年7月放送 八幡地区・東八幡地区編

【相見さん】

前回こちらの地区を訪れたのは、10年前の2月でした。

その時お話を伺った相見さんに再会しましたよ!お元気そうですね!

【八幡の渡し橋】

八幡橋と渡し橋があるんですね。

【八幡と日野川の歴史】

かつて、日野川は岸本・河岡・佐陀を経由して日本海に流れていました。

それが、約460年前日野川の大氾濫があり八幡の村が分断。江戸の中期には渡し舟が川の往来の手段となりました。

昭和16年に丸太の橋が架かりましたが、昭和21年に流され、その後昭和38年に鉄骨の八幡橋が架かりました。

ただ、この橋には歩道などがなかったことから、地元住民が要望し、平成17年に「八幡の渡し橋」が完成しました。

この名前は、かつて重要な交通手段だった渡し舟にちなんで名づけられたそうです。

【八幡-はちまん-神社/彫刻】

八幡神社にやってきました。髄身門には立派な注連縄がありました。

神社がきれいになっていたのでお話しを伺うと、平成28年10月に「屋根換え遷宮」を行ったとのことでした。

こちらの歴史を伺うと、伝承では奈良時代からあるとされています。

また、母子信仰から流れを汲むこの神社には社の装飾に『獏』が彫られていました。

この他、麒麟獅子もあり、この彫り物は安来市出身の「富次精斎」が72歳の時に製作したものだそうです。

獏 ・・・中国から伝わった伝説の生き物で、食べるのが“鉄”ということで、

平和の象徴として尊ばれました。

お話を伺った内藤さんに、珍しいものを見せていただきました。

髄身門の中には『蟇股』と呼ばれる、和様建築で上の荷重を支える材が保管されていました。

遷宮の歳に出てきたもので、よく見るとお寺さんが神社に奉納したもののようです。

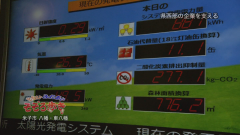

【鳥取県企業局西部事務所】

こちらの会社、何をするところなんでしょうか?たずねてみました!3つの事業をされているそうで、

・地球温暖化対策として、太陽光・風力・水力の発電事業

・工業用水の供給

・埋立地の分譲

敷地内には貯水している場所もあり、階段で昇らせてもらいました。この下に日野川から引き入れ、浄化した水が貯まってるんですね!

企業局では企業を誘致するために必要なものを揃えて、支えています。社内には現在の発電量を見るパネルもありましたよ。

【要玄禅寺/彫刻】

このお寺の歴史も古く、およそ1600年代から続いているそうです。先に伺った八幡神社の蟇股もこちらのお寺からの奉納でした。

こちらの建物にも富次精斎の彫刻が施されていました。大工小屋を建て、そこに1年住みながら作品を仕上げたそうです。

【立体ちぎり絵】

五千五公民館で変わったものをつくっていると伺ってたずねてみました。皆さんが作っていたのは、立体ちぎり絵でした。

型紙を当てて水が出る筆ペンでなぞるとちぎり易いんですね(!)

先生が和紙の特性であるけば立ちを活かした立体的な作品が作れないものかと

考案したちぎり絵だそうです。皆さんの作品は毎年五千五区の公民館祭りで展示されているそうです。

春日地区 NO.03

平成29年7月放送 八幡地区・東八幡地区編

【相見さん】

前回こちらの地区を訪れたのは、10年前の2月でした。

その時お話を伺った相見さんに再会しましたよ!お元気そうですね!

【八幡の渡し橋】

八幡橋と渡し橋があるんですね。

【八幡と日野川の歴史】

かつて、日野川は岸本・河岡・佐陀を経由して日本海に流れていました。

それが、約460年前日野川の大氾濫があり八幡の村が分断。江戸の中期には渡し舟が川の往来の手段となりました。

昭和16年に丸太の橋が架かりましたが、昭和21年に流され、その後昭和38年に鉄骨の八幡橋が架かりました。

ただ、この橋には歩道などがなかったことから、地元住民が要望し、平成17年に「八幡の渡し橋」が完成しました。

この名前は、かつて重要な交通手段だった渡し舟にちなんで名づけられたそうです。

【八幡-はちまん-神社/彫刻】

八幡神社にやってきました。髄身門には立派な注連縄がありました。

神社がきれいになっていたのでお話しを伺うと、平成28年10月に「屋根換え遷宮」を行ったとのことでした。

こちらの歴史を伺うと、伝承では奈良時代からあるとされています。

また、母子信仰から流れを汲むこの神社には社の装飾に『獏』が彫られていました。

この他、麒麟獅子もあり、この彫り物は安来市出身の「富次精斎」が72歳の時に製作したものだそうです。

獏・・・中国から伝わった伝説の生き物で、食べるのが“鉄”ということで、

平和の象徴として尊ばれました。

お話を伺った内藤さんに、珍しいものを見せていただきました。

髄身門の中には『蟇股』と呼ばれる、和様建築で上の荷重を支える材が保管されていました。

遷宮の歳に出てきたもので、よく見るとお寺さんが神社に奉納したもののようです。

【鳥取県企業局西部事務所】

こちらの会社、何をするところなんでしょうか?たずねてみました!3つの事業をされているそうで、

・地球温暖化対策として、太陽光・風力・水力の発電事業

・工業用水の供給

・埋立地の分譲

敷地内には貯水している場所もあり、階段で昇らせてもらいました。この下に日野川から引き入れ、浄化した水が貯まってるんですね!

企業局では企業を誘致するために必要なものを揃えて、支えています。社内には現在の発電量を見るパネルもありましたよ。

【要玄禅寺/彫刻】

このお寺の歴史も古く、およそ1600年代から続いているそうです。先に伺った八幡神社の蟇股もこちらのお寺からの奉納でした。

こちらの建物にも富次精斎の彫刻が施されていました。大工小屋を建て、そこに1年住みながら作品を仕上げたそうです。

【立体ちぎり絵】

五千五公民館で変わったものをつくっていると伺ってたずねてみました。皆さんが作っていたのは、立体ちぎり絵でした。

型紙を当てて水が出る筆ペンでなぞるとちぎり易いんですね(!)

先生が和紙の特性であるけば立ちを活かした立体的な作品が作れないものかと考案したちぎり絵だそうです。

皆さんの作品は毎年五千五区の公民館祭りで展示されているそうです。