平成28年2月 年の取材記事一覧

尚徳地区 NO.01

平成28年2月 米子市青木・兼久・榎原地区

【青木神社】

青木神社にやってきました。とても立派な建物ですね。

建立時期は不明ですが、現存する棟札は江戸時代初期のものだそうで、歴史ある神社です。

【指定文化財】

神社に広がる社叢が米子市の指定文化財になったそうです。

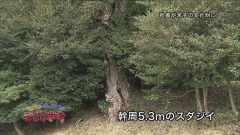

幹周が5.3mにもなるスダジイ(椎の木)もありました。

【尚徳小学校之跡】

青木神社横の自宅には、かつて鳥取県内初の寺子屋がありました。

曽祖父の山川馬太郎さんが教育熱心だったそうで、尚徳小学校の設立に関わったそうです。

尚徳小学校も当初はこの地にあり、今は移転して現在の場所に。

鳥取藩校の尚徳館が校名の由来となったそうです。

県内初の私立小学校であり、この校名が村名になった珍しい経緯がありました。

【堤防工事】

青木地区では困っていることがあると伺って消防団の江原さんにお話を伺いました。

並んで流れる法勝寺川と小松谷川。法勝寺川が水位が高いこともあり、度々越流して小松谷川に流れ込み、

逆流を起こしていたそうです。

現在はそれが起きないように堤防の工事が進められていました。

川沿いのこの地区は水害が多く、多いときは毎週のように水害があったそうです。

【セントロ・マントロ】

この地区の夏の伝統行事についてお話を伺いました。

もともとこの行事は虫送り(稲につく害虫を火を焚くことによって、火におびき寄せる)と火災予防を目的として行われてきたそうです。

【高良神社】

兼久地区にあるこちらの神社で、この地区の歴史に詳しい方にお話を伺いました。

この神社、階段があるのですが、上にではなく下って参拝するという造りになっていました。

元々は、堤防の向こう側にあったこの兼久地区と神社。度々決壊する川の水害を避け神社が先に移転されたそうです。

その100年後に集落の家々が神社より上の土地に移転しました。高いところに家があるので、門は取り付けなかったとか。

【看板】

榎原地区を歩いていると、こんな看板が。駅みたいですね!

その昔、この辺りに法勝寺電車が走っていたそうでちょうどこの辺りが青木駅だったそうです。

この看板は当時のものではありませんが、歴史が知れて良いですね(^^)

【ビニールハウス】

今の時期は何が作られているんでしょうか?ちょっと話を伺いに・・・。

作業をされていた長谷川さんに尋ねると、芋の苗床作り作業中だったそうです。

紅はるかや安納芋などの十種類の芋を3月頃から並べ4月下旬頃から苗として出荷します。

【長谷川さん】

実はこの長谷川さん、定年退職する前は世界航路をめぐる航海士でした。

船の思い出も多く、ベトナム戦争の時にはアメリカ軍からの目的地の問いただしや

ペルシャ湾ではボート難民への照明弾など様々なことがあったそうです。

通ってないのはスエズ運河だけ(!)今とはまったく違う仕事だったんですね。

【法勝寺電車線路跡】

田園風景を抜けた場所にあったのはこの木に取り付けられた線路跡の看板。ここの竹やぶの中に向かって線路があった訳ですね。

お話を伺った小村さんも子どもの頃から、米子まで出掛ける際に電車に乗ったそうです。

小村さんの持っておられた写真集には、小村さん宅と法勝寺神社が写っていました。