平成27年7月 年の取材記事一覧

就将地区 NO.04

平成27年7月放送 愛宕町・祇園町

左【多くの盆栽】

歩いていると道沿いに沢山の盆栽がビールケースの上に並べてありました。

中【安達さん】

手入れをされている安達さん。盆栽の上に犬の置物などがあり、通常の盆栽の見せ方とは違いますね、と伺うと『あったから置いた』とのこと(笑)

右【新加茂川】

安達さんはずっとここに住んでいるそうで、町の様子や景色は変わりましたか?と伺うと川幅が2倍になったとの事。

昔は川で水泳したり魚を採ったりして遊んでいたそうです。

左【avec vous】

気になる看板を見つけました。なんて読むんだろう・・・。

聞いてみると、『アヴェ ブー』だそうです。

フランス語で“あなたと共に、一緒に”といった意味合いだそうです。

右【三代さん】

何のお店か聞いてみると、リンパマッサージのお店だそうです。

自宅でお店をオープンさせてまだ1ヵ月少しなんだとか。

左【総泉寺】

10年前のそぞろ歩きの際にもお邪魔した総泉寺へ。

米子の歴史に深くかかわるこのお寺は1600年頃に建立され、江戸時代には関所の役割も担っていたそうです。

現在の建物は1842年頃に建て替えられたものです。

明治時代には、明道小学校の前身として使われていたそうです。

右【坐禅堂】

この辺りのお寺には珍しい部屋があると伺って、見せていただきました。坐禅が出来る部屋でした。

こんな感じかな?座ってみました。

こちらでは、定期的に座禅会をされているそうです。

左【感応寺】

米子城を完成させた中村一忠が眠るお寺。

米子城主の菩提寺として完成させたお寺だそうです。

右【中村一忠木像】

築城中の米子城を完成させ城下町を整備二十歳の若さで急死しました。こちらは感応寺に置かれている木像です。

【インド人のご夫婦】

道を歩いている外国の方を見かけて声を掛けてみました。

今からイオンに行くそうで、米子に住んでいるインドの方でした。

左【七人の侍?】

神社の境内で作業準備をされる方々をみつけたので話を伺ってみました。皆さん祇園町の方々で、

登山道の整備をされているそうです。愛宕山の『登山道を作った七人の侍の中の4人』なんだとか。

中【鶴と亀】

階段を上がっていると、気になる像を発見しました。鶴と亀をモチーフにされていました。

これは、このお寺の以前の神主の方がシベリア抑留されていた経験から、氏子の方々皆さんに長生きをして欲しいとの思いで、作られたそうです。

右【深浦神社本殿】

こちらが深浦神社の本殿ですが、本殿には祇園神社の名が掲げられています。これは、京都にある祇園神社の流れを汲んでいるからだそうです。

左【祠】

登山道の入り口手前には祠が建てられていました。

こちらの祠の前には十二支の石像があり、十二支を知らない子ども達に覚えてもらえたらという思いで、現在の神主さんが置かれたそうです。

中【登山口】

祠の奥に登山口の入り口が見えました。ここが皆さんが整備された道ですね!

さっそく行ってみました!

右【登山道内】

登山道には、愛宕山の中で雪害等で倒れた木を再利用した階段やベンチなどがありました。

また、山から見下ろした市内は橋や中海が良く見えましたよ。

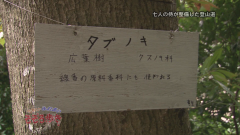

左【木の説明】

堀さんが担当という、木の説明が書かれた板がところどころにありました。

木の名前や種類、どういった用途で使われることが多いかなどが書かれています。

中【山道】

皆さんと一緒に山頂を目指して歩きました。昔は学校の帰りに山に来て遊んでいたそうです。

今の子どもたちにも通学路として利用して色々自然に触れて欲しいとおっしゃっていました。

右【山頂】

愛宕山の山頂に着きました。ここにも手作りの看板が。「標高76M」

山頂にはカップルで座るのにちょうど良いベンチも設置されていましたよ!(^^)

適度な運動にはぴったりのコースですね。春には山桜も咲いて綺麗だそうですよ。

左【公民館】

祇園町の公民館へやって来ました。この日はいきいきサロンの寄り合いがあったそうで、皆さんが集まっておられました。

中【サロンの様子】

4年前から独居老人を集めて開催されているサロン。これまでも色々なイベントをして、交流を図ってこられたそうです。

右【芸達者な皆さん】

この公民館には舞台や通信カラオケなどがあり、メンバーの皆さんが色々と芸を披露されているそうです。

今回メンバーの荒瀬さんに急遽演じてもらいました!(^O^)/

左【農園】

皆さんが丹精込めて作っておられる農園に連れてきていただきました。

色んなものが栽培されてますね!この農園は市から、祇園町2丁目の自治会長が借りている場所なんだとか。

中【収穫】

きゅうりを収穫しておられたので見せていただきました。立派なきゅうりですね!

右【桔梗】

こちらでは桔梗を栽培されていました。綺麗に咲いてますね(^^)

皆さんの健康の秘訣はこの畑にあるのかもしれませんね!!