平成23年10月 年の取材記事一覧

法勝寺地区 NO.02

平成23年10月

左【法勝寺まごごろ市】

市を見つけて立ち寄ってみました。法勝寺まごごろ市には苗や野菜、お餅や加工食品など販売していましたよ。

右【店内】

この市場は農家さん方が運営されているそうです。だから毎日新鮮な野菜が並ぶんですね!

左【まこもたけ】

聞き慣れない野菜を発見。イネ科の植物で、稲の株の根元から伸びてくる植物だそうです。

南部町の耕作放棄地の解消につなげ、特産品にしようと作られているそうです。

市場のすぐ傍で作ってるそうなので行ってみました。

中【加納さん】

まこもたけを作られている加納さんです。ちょうどまこもたけの畑を草刈中でした。

右【試食】

生のまこもたけ。食べられるから食べてごらんということで、かじってみました。

思ったより軟らかくほんのりと甘みがあって美味しい!食感はアスパラと筍の中間のような感じでした。

左【長田神社】

立派な神社をみつけて石段を登って境内までやってきました。

中【堤さん】

お参りをされていた堤さんにお話を伺いました。

この神社は南北朝時代に建てられた物だそうで、江戸時代には“八幡さん”と呼び親しまれていたそうです。

それが、明治維新の頃にこの神社周辺が長田庄と呼ばれていたことから、『長田神社』と改称されたそうです。

右【鳥取県の天然記念物】

この神社のある山全体は昭和36年に県指定の天然記念物指定をされたそうです。この界隈でこれほど原始林が

残っているところは無いそうです。

左【入口さん】

法勝寺の名の由来に詳しい方が居られると聞いて、お家に案内していただきました。

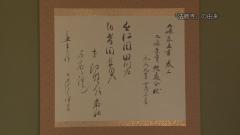

右【掛け軸】

法勝寺の由来が書かれている掛け軸を見せていただきました。九条兼實(九条兼実)の書を

一部書き写した物だそうです。『近江国 田川庄 伯耆国長田庄 己上 法勝寺領』“近江国田川庄と伯耆国長田庄は法勝寺領である”という文章。

かつてこの地域は京都にあった、白河天皇が建立した「法勝寺」の領地であったそうです。

左【藤田さん】

いろんな趣味をお持ちの方が居ると聞いて尋ねてみました。

中【一里松】

街道に一里ごとに植えられた松が枯れてしまったので枯れ切ってしまう前に、作品にされたそうです。

右【水墨画】

もともとは水墨画を趣味とされていたそうで、描かれた作品が掛け軸として飾られていました。

最近は水墨画も色を入れて描かれる方が増えたそうです。

左【法勝寺電車の動力車】

この動力車を先頭として、この後ろに付随車(別名マッチ箱)を3両つけて走っていたそうです。

昔はそれでも足りないくらい満員で、米子の長砂辺りの坂にくると、乗客たちで電車を押したそうです!!

中【かつての線路】

この道がかつては法勝寺電車の線路でした。ここをまっすぐ行き、西伯病院の前を通り米子まで続いていたそうです。

右【写真】

昔の線路を撮った写真を近所の方が持ってきてくださいました。ちょうど米子から帰ってきた時の様子だそうです。

左【敬老会】

プラザ西伯へ行ってみると、ちょうど敬老会の最中でみなさんでお昼ごはんを食べておられました。

中【小谷さん】

米寿の方が居られたので話を伺ってみました。健康の秘訣は“愛”!と元気よく答えてくれました。法勝寺の魅力は

穏やかで温かな皆が居ることだそうです。

右【南部太鼓】

食事の後は南部太鼓の皆さんによるお見送りの太鼓演奏が始まりましたよ。

この太鼓は2009年から南部町に太鼓が無かったことから、地域を盛り上げる意味でも始められたそうです。

メンバーはほぼ役場の方だそうですが、誰でも参加してほしいと話されていました。