平成18年2月 年の取材記事一覧

八郷地区 NO.01

平成18年2月

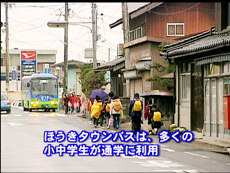

左【ほうきタウンバス】

伯耆町八郷校区は校区がとても広いということで、今回は『ほうきタウンバス』を利用しました。

このバスは、多くの小中学生が通学に利用しています。

中・右【鈴木さん・久古窯】

伯耆町久古で大山焼の窯元をしている、鈴木さんにお会いしました。鈴木さんは、京都で勉強をした後、

昭和47年故郷で窯元をはじめました。大山焼という名前は、明治・大正時代にこの周辺にあった焼き物の名を

頂いてついたそうです。

左【大山焼の作品】

この付近は、中国山地のはずれにあるため、鉄分を多く含んだ粘土が多く、金属色に反射を起こすという特徴があります。鈴木さんは、これについての研究をずっと行っておられます。

中【伯耆町消防団第4分団(八郷分団)】

消防団の方が、消防車の点検をしているところに出会いました。伯耆町消防団第4分団のみなさんは、日々の巡回や一人暮らしのお年寄り宅の雪下ろしをするなど、積極的に活動をしておられます。

右【放水訓練】

僕も、放水訓練を体験させてもらいました。水を放つホースはとても重たかったです。

左【やぎのピオーネ】

次に、ペンション村まで足をのばしてみました。そこで、カルロスランチのご夫妻とやぎのピオーネ(女の子)に出会いました。

ピオーネの大好物は、ビスケット。ご夫妻と一緒に米子の公園に散歩に出かけることもあるそうです!!

中【沖村ペンション】

1976年(昭和51年)、西日本初のペンション村が誕生しました。沖村ペンションはペンション村の誕生と同時にオープン!オープン当初は、3件のみだったペンションは、その後2~3件ずつ増えていったそうです。

昔は、若い女性のお客様がほとんどでしたが、今では、家族旅行で来る人がほとんどで、オープン当初からのリピーターも多くいらっしゃるそうです。

右【手作り味噌】

伯耆町丸山にある丸山交流館では、地元の奥様達が味噌作りをしておられました。

今はまだ白っぽい味噌ですが、熟成が進むにつれて色が濃くなっていくそうです。

左【丸山代官所跡】

冬の間、大山寺の役僧が執務した役所がありました。代官所の近くには、武家屋敷が5~6軒立ち並んでいたそうです。

明治時代には、この場所に芝居小屋があったそうです。

右【常夜橙】

江戸時代のころ、大山に向かう人たちは、この常夜橙の灯りをたよりに歩いたのでしょうね。

左【後藤さんの家の牛】

梨の剪定中の後藤さんに出会いました。後藤さんのお宅では、和牛を4頭飼育しておられました。後藤さんのひいおじいさんの代から、和牛の飼育を続けておられるそうです。

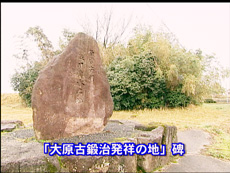

右【大原古鍛冶発祥の地】

後藤さんに、「刀鍛冶発祥の碑」を案内してもらいました。この地は、平安時代の刀工、『大原安綱』の伝承の地とされています。『太平記』によると、“鬼の手首を切った刀、源氏の宝剣「鬼切」(国宝)は安綱の作と記されています。