平成17年10月 年の取材記事一覧

福生東地区 NO.01

平成17年10月

左【上福原地区】

上福原地区は日野川の西岸にあり、北は皆生温泉に面した地域で、およそ8000人の人々が暮らしています。

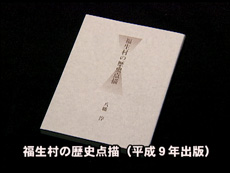

中・右【福生村の歴史点描】

平成9年に八幡淳さんにより、出版されました。

元禄時代(1688年~)に村の形態になり、享保時代(1716年~)経済的に豊かな村になりました。

明治時代、上福原村と皆生村が合併して福生村になり、昭和13年、米子市に合併し、米子市上福原になりました。

左【八代荒神社】

慶長時代(1596年~)出雲の仁多郡より分祠して、地区の氏神になりました。

中【くちなわさん祭り】

当年の豊作のお礼と、翌年の五穀豊穣を祈願してわらへびを奉納しています。わらへびに海亀を従わせるという、この地区独特のくちなわさん祭は、毎年11月23日に地区の人々総出で行われ、大変にぎやかになるそうです。

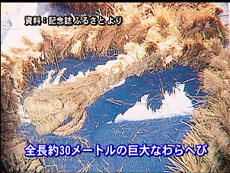

右【わらへび】

全長約30mの巨大なわらへび。長さが長いことと、しっぽに1mくらいの海亀を巻きつけてあるのが特徴だということでした。

左【要津山青龍庵観音堂】

堂内には、松尾山文四郎(江戸末期の力士)によって寄進された観音像33体が鎮座しています。このお堂が元禄時代に創立されたことを推測させる、元禄の文字が刻まれている木魚もあります。

中【福生西公民館】

平成16年3月~福生西公民館が収集を始め、今では市内26ヶ所の公民館でペットボトルのキャップの収集を行っているそうです。

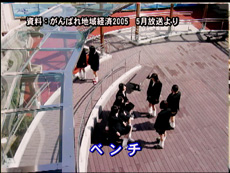

右【ペットボトルのキャップで出来たベンチ】

回収されたペットボトルのキャップは、再利用され、ベンチ・桟橋・階段などになっているそうです。

【裏千家米子支部 淡交会 八原菊恵さん】

子ども週末支援事業の一環として子どもに茶道を教え始められたそうです。茶道を始めたら、子どもたちの挨拶、礼儀がとてもよくなったということです。