平成17年1月 年の取材記事一覧

啓成地区 NO.01

平成17年1月

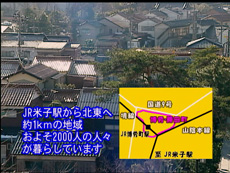

右【地図】

勝田町と博労町は、JR米子駅から北東へ約1kmほど行った所にある地域です。現在およそ、2,000人の人たちが暮らしています。

中【丸北呉服店の片平さん】

古くから駅前の老舗呉服店として知られる、片平さんのお宅で博労の由来についてお話を伺いました。

博労町は、昔は“馬が喰らうと書いて、馬喰町だったそうです。昭和20年頃は、まだ馬車が通っていて、人が通る商店街というよりは、荷物を運ぶ大事な街道だったそうです。

左【了春寺】

了春寺は、JR博労駅の向かい側にあります。お寺の裏山の下あたりに、江戸時代の鳥取藩の家老、そして米子城の城主だった、荒尾家歴代のお墓があります。

左【荒尾氏一族墓地】

荒尾氏一族の墓所には、大小十五基の墓碑がつらなり、この見上げるほどの墓碑は、240年間に渡る米子城の城主としての格式を今も偲ばせています。

中【米子田植え唄保存会の皆さん】

昔、手で田植えをしていた頃、ずっとかがんだ態勢では、腰も痛く休憩しがちになるので、そんな時、「この田植え唄を歌うことで、楽しくなり、仕事の能率が上がる」と、何百年と歌い継がれている唄です。

保存会の皆さんは、農繁期に、敬老会や各人施設で公演するなど、勢力的に活動をされています。

右【勝田神社】

勝田神社は、米子で最も古い神社の一つです。元々、境港市の外江にあったものを江戸時代のはじめ頃、この地に移したと言われています。鎌倉時代に弓浜地方を開拓した「勝田四郎」が開拓途中で不運にも亡くなってしまった為に、人々が勝田明神として奉っていたと伝えられ、米子地方の氏神として今日まで敬われています。

左・中【法城寺・生田春月墓碑】

こちらは、曹洞宗のお寺で、ここには米子出身の文学者・詩人として親しまれている「生田春月」のお墓があり、その碑面には、春月の作詞一片が刻まれています。

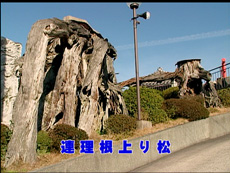

右【連理根上り松】

法城寺の入り口にある、樹齢およそ400年の連理根上り松です。二本の黒松の根が水平に結びつく珍しいもので、大正14年には、国の天然記念物に指定されました。しかし、マツクイムシの被害を受け枯れてしまい、昭和44年には指定を解除されたそうです。

左【県立米子東高等学校】

鳥取県立米子東高校は、明治32年、鳥取県第2中学校として創立され、今年で106周年になる米子の名門校です。

米子東高校には代々、文武両道・質実剛健、自由・自主独立の校風が伝わっています。

右【新土手跡】

江戸時代の中頃に、日野川の洪水を防ぐために作られた土手です。現在残っているのは一部で、作られた当時は、長さ160m、幅15m、高さは3.5mあったと言われています。