平成16年9月 年の取材記事一覧

五千石地区 NO.01

平成16年9月

左【日野川】

今回は、福市にやってきました!福市は、日野川と法勝寺川の間に挟まれた場所に位置し、古くは人の往来が盛んで市などもあり、とても賑やかだった場所です。

中【安養寺】

安養寺には、瓊子内親王のお墓があります。瓊子内親王は、後醍醐天皇の皇女です。後醍醐天皇は、鎌倉幕府を倒そうとしましたが敗れ、隠岐の島に流されました。瓊子内親王は後醍醐天皇と共に隠岐に渡ろうとしましたが許されず、仏弟子となってこの地で天皇の無事を祈りました。そして、安養尼と名乗って今の安養寺を開き、24歳の生涯をこの地で閉じました。その後の安養寺は、江戸幕府の天領となり、お寺の周辺は山市場と呼ばれて栄えたという事で、今でもその地名は残っています。

右【下馬】

神社やお寺の入り口に、“下馬”と記された所は多くあるそうです。

“下馬”とは、武士など偉い人でも、ここから先は馬を降りて歩いていかなければならないという意味です。

左【陣笠の地紋】

中に入ると、お寺に古くから伝わる陣笠を磨いているご住職がおられました。ご住職に、この地が山市場と呼ばれていた由来を伺ってみました。一説によると、安養寺が山にかかる場所にあったからとありますが

、別の味方では、安養寺の地紋(紋所)が山(やま)に一(いち)となっていることから、安養寺がある場所だから、地紋の「山一」に「場」をつけて、山市場となったのではないかという考え方もあるそうです。

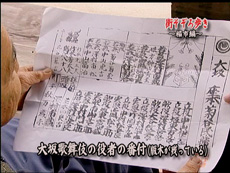

中【大阪歌舞伎の番付】

江戸時代、天領である安養寺には、芝居・富くじの興行の許可が幕府から出ていました。境内の一角で行われたいた「大坂歌舞伎の役者の番付」がこれです。

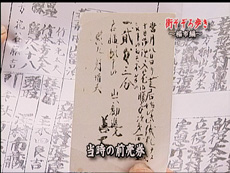

右【当時の前売券】

前売り券にはこのように記されています…。

『当日8日より、芝居はじめそうろう。この紙札を持って、とおかご覧にいれそうろう。・・・・・・・ひとつにもんめさんぶ、右、確かに預かりもうしそうろう。《山市場 かんじんもと ぜんしつ とらの9月の晴天》』

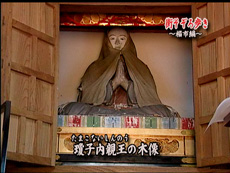

左【瓊子内親王の木像】

瓊子内親王の尼木像として伝わっているものです。記録としては、今から200年前、450年の法事の時に、宮中で修繕をしてもらったという事です。

中【瓊子内親王のお墓】

お墓に行くと、看板が掲げてありました。

①みだりに域内に立ち入らぬこと。②魚・鳥などを採らぬこと。③竹・木などを切らぬこと。宮内庁皇族の方のお墓なので、一般の人は入ることは出来ないのです。

右【皇族からの贈答品】

お墓では、陵墓守部(非常勤)の高塚さんが掃除をしておられました。高塚さんの家は、100年以上前から代々お墓の管理をしておられるそうです。高塚さんのお宅にお邪魔し、皇族の方にまつわる品物を見せて頂きました。これは、その内の一つで、秋篠宮殿下が結婚された時に記念品として贈られてきた、ぶんちんの様なものです。その他、さかずき・たばこがありました。

左【福市考古資料館】

今から37年前に、福市遺跡の調査(当時としては最大)の時に、福市遺跡と青木遺跡から出た遺物を展示する施設として出来ました。現在は、米子市から出てきたいろいろな遺跡の遺物を展示してあります。

中【土馬】

「発掘同窓会」という特別展示が行われ、「陰田遺跡群」と「新山遺跡群」の紹介をしていました。これは、陰田町の谷あいから出土した、7世紀~8世紀頃の土でできた土馬(どば)です。中でも、このように“雄と雌”の作り分けをした土馬が出てきたのは、大変珍しく、陰田町では、雄と雌がセットで出土された事で注目を集めました。

右【竪穴式住居】

福市遺跡の丘陵の上にあった、18号居住室というものを大きさをそのままで移し、復元したものです。いまから1,800年前頃の住居で、福市遺跡ではこのような住居がおよそ90棟見つかりました。1時期には、7棟~15棟くらいの範囲で小さな村があったのではないかということです。