平成16年12月 年の取材記事一覧

車尾地区 NO.01

平成16年12月

左【車尾公民館】

明治29年に会見郡と汗入郡が合併し、西伯郡車尾村ができました。

昭和11年に米子市と合併し、米子市車尾となりました。

中【深田氏庭園】

国指定名勝 深田氏庭園は鎌倉時代(1307年頃)につくられた庭園です。池泉観賞蓬莱式庭園(ちせんかんしょうほうらいしきていえん)。 築山に三尊石を建て、阿弥陀三尊を表現しています。三尊石が京都南禅院のものと類似し、鎌倉時代につくられた蓬莱庭園として、鶴亀島が原形を残しているのは、京都の西芳寺と深田氏庭園しかないと言われています。

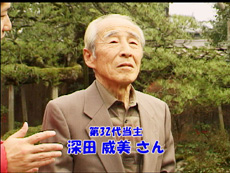

右【第32代当主 深田威美さん】

深田さんにお話を聞きました。

正治2年(1200年)に初代佐々木信輝が車尾の地に「浜中の里」を開墾し、豪士となり深田を姓としたそうです。

その昔、車尾一帯は、沼地で古言では「くつもう」と呼ばれていました。そして「くつもう」がなまって「くずも」となりました。もう一つの説は、後醍醐天皇が詠まれた歌の中に「尾車(おぐるま)」という言葉があり、それを逆に綴って車尾(くるまお)となり、更に訛って「くずも」と呼ばれるようになりました。しかし、真偽は定かではありません。

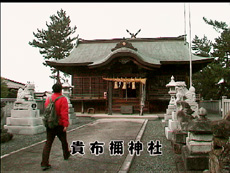

左【貴布禰神社】

昔から車尾・海池(皆生)・上福原・中島の氏神として700年来鎮座しています。創立年代は不詳です。深田家初代信輝がこの地を開墾し始めた頃(鎌倉初期)と言われています。

人々の常の心の寄り所としてこの地域の人達からあつい信仰を受けているそうです。

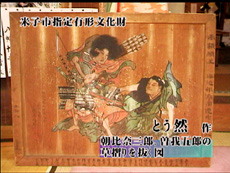

中【草摺りを抜く図】

米子市指定有形文化財で、の「とう然」作の「朝比奈三郎、曽我五郎の草摺りを抜く図」です。

海池(皆生)村の人たちが伊勢神宮に参拝する際の道中の安全祈願としてとう然が絵馬を描き、奉納したそうです。

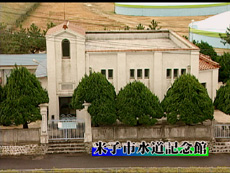

右【米子市水道記念館】

創設当時、中央ポンプ室として建てられ、平成10年には県の建物100選にえらばれ、平成13年には国の文化財に登録されました。 中には、米子の水道の歩みをパネルや写真で紹介し、昭和20~30年代にかけて使用していた水位計や塩素減菌機などが展示してあります。

左【塞の神さん】

伯耆では縁結びの神とされているそうです。12月15日の早朝に「わら馬」を持って参拝すると、早く参った者には良縁を授けてくれると言われています。観音寺周辺では、神社ではなく、それぞれの家々のかどで燃やしていたそうです。

右【十一面観音坐像】

鳥取県指定保護文化財になっています。

15世紀初頭(1415年)車尾の豪族の深田氏が観音寺という寺を建てました。十一面観音坐像もその頃に造られ、祖先供養のためにまつられたそうです。

その後、観音寺は尾高城下に移されたが、寺跡に慈眼庵を建てて観音像を安置し、今日にいたるそうです。