平成15年5月 年の取材記事一覧

夜見地区 NO.01

平成15年5月放送

迎接院(こうしょういん)を森さんに案内していただきました。

●阿弥陀如来・・・漁師倉吉屋喜和助が海で見つけ、念仏を唱えながら引き上げた仏像。ある日「夜見の人がこの仏像をとりに来るので渡してくれ」という夢をみた。一方その当時の夜見の村長・森六郎衛門は「欲しかった仏像は灘町に行けば手に入るから貰い受けて来い」という夢をみた。

●森六郎衛門墓・・・阿弥陀如来を持ちかえった森六郎衛門の墓。彼が夜見町を開拓した最初の人物と言われています。

●芋代官碑・・・米子市内に四基あるうちに一つ。毎年地元の人たちが、芋代官・井戸平左衛門に感謝をして祭をひらいています。

●延命地蔵・・・病気を治してくれた雲水に感謝して作られた地蔵

●大切戸(おおきれと)・・・その昔、弓ヶ浜半島は現在のような形でなく、和田と大崎の間には大切戸という海峡があって中海と日本海はつながっていました。

●お昼はらーめんはうすでいただきました。

夜見神社を宮司の青砥さんに案内していただきました。

●マイタマイタ神事・・・開村の祖先をまつり、豊作をと繁栄を祈ってワラで大蛇を作るようになった。その大蛇を作るときに「マイタマイタ」とかけ声をかけることからこう呼ばれるようになったそうです。

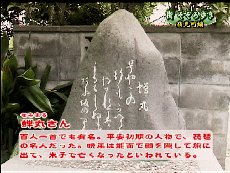

●蝉丸さん石碑・・・百人一首でも有名な蝉丸さん。平安初期、びわの名人だったそうです。晩年には能面で顔を隠して旅に出て、ここ米子で亡くなったといわれています。

●蝉丸さんお面・・・夜見神社七代目の宮司の時に、博労町の蝉丸神社から蝉丸さんのお面がご神体として移されてきました。

左・中

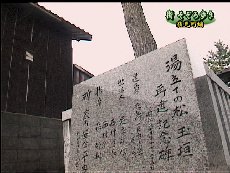

●湯立ての松・・・その昔、コレラやチフスなどの疫病が流行した時、この松の下で湯を沸かして神主さんが祈祷をしていたそうです。今でも11月末頃にこの風習は続いています。

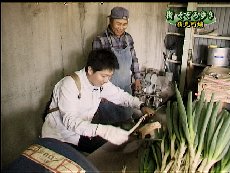

●通り道のお宅で、春ねぎの皮むきを手伝わせていただきました。

●夜西神社・・・万永元年(1860年)に作られた神輿が今でも年に一回、夜見校区を練り歩いています。

●砂山・・・今では規模が小さくなった砂山ですが、昔はここでスキーを楽しんでいたそうです。