令和7年8月 年の取材記事一覧

石見西地区 NO.03

令和7年8月 日南町石見西地区

【亀山公園】

亀山公園保存会のみなさんが公園の草刈りなど環境整備作業をされていました。

矢田元町長の姿も。

昭和50年に保存会が発足。

約50年間、亀山公園の環境整備を行っておられます。

4月20日頃から5月にかけて見頃を迎えるダイセンミツバツツジの名所です。

弘法大師を祀るお堂がありました!

四国 八十八か所に行くのは大変なので、この地域に作ろう。当時の和尚さんの賛同もあり、

2代目の日南町長のおじいさん所有の土地を寄付してもらいこの地にお堂を建立。地域の方々からの寄贈で要所要所(八十八か所)にお地蔵さんが建立されました。

現在は管理が大変なため、お地蔵さんの多くがこちらに集められてます。

元日南町長の矢田さんも、子どもの頃、このあたりで草野球をされていたそうで、地域の方々の想いがつまった場所です。

【石見神社・夏越の祓 茅の輪くぐり】

茅の設置期間がこの日(7月13日)までとのことで、くぐらせていただきました。

作法は左・右・左と神社のお祓いのように 八の字を描いてくぐりります。

茅の輪の由来:宿を借りに来た旅人を断った裕福な弟と貧しいながらも優しくもてなした兄。その旅人が実はスサノオノミコトで、その教えに従った兄が茅の輪を腰に付けたところ疫病から逃れられ、子々孫々まで反映したとのことです。

茅は両側の葉に刃がついていて、切れる。邪気を払うと言われています。

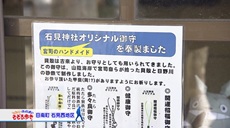

【石見神社 オリジナルお守り】

宮司さんのハンドメイド!

お参りいただいた甲斐(貝!?)がありますようにと宮司さん自らが採られた貝が入っています。

【相撲・出世場所】

かつて、アマチュア相撲のプロへの登竜門と言われていた場所。現在も土俵の跡が残っています。

宮司さんが子どもの頃、出店もあり賑やかに一晩中開催されていたそうです。

出雲や備中のあたりからも力自慢が参加されていました。

100年目の遷宮で屋根を吹き替える際に、相撲大会を開催したかったが、

けが人がでてはいけないので・・と紙相撲大会になったそうです。

見せていただきましたが、思っていたより大きな紙相撲!

相撲では、力量の差がでますが、紙相撲なら、大人も子どもも同じ土俵でたたかえますね。

【手嶋材木店】

保存会で整備作業にも参加されていた手嶋さん。

建築用木材製品を扱っておられます。

会社を継いでから約50年。

お父さんの代には、今のような重機はなく、山に入り、鋸(のこ)で木を切り馬二頭で専門の人が引っ張り出していたそうです。

手嶋さんが高校生の頃は同級生を何人かつれて、道まで出したら5万円など、アルバイトもしていたそうです。

高校卒業後、就職。当時の初任給が13,200円

高校時代のアルバイトで1日2万円もらっていたため驚いたそうです。

当時の林業は羽振りがよかったのがうかがえます。

実は、スポーツマン!

バスケ、バレー、長距離 卓球 ラグビー

高校時代、石見神社の相撲大会にも出場。 『みやのはな』という四股名もあったそうです。

【8年ぶり】

スクラップで回収された物の中から価値があるだろうという品物を仕入れ、販売されていた方と8年ぶりに再会しました。

現在、商売はやめられたそうですが、今回も見せていただきました!

2週間前の鑑定団に出た物と同じ!(2025年8月現在)

6色あるという電話の鑑定額がなんと30万!

こちらには1万円のシールが貼ってあります。

番組で高値がついたことを受けて、値上げしたそうです。 以前は2,000円くらい(;^_^

8年前も気になったこれ!まだありました。

集めだしたらそれまで興味がなくても好きになる。と楽しそうに話してくださいました。

今は保管しているだけですが、来られた人が気に入ったら購入もできるそうです。

【そば処 かめや】

前回8年前もお邪魔しました。亀山公園保存会 会長の田邊さんのお店です。

平成18年にオープンして19年目。この場所に移ったのは10年前。

もともとは役場の職員さん

商売する予定ではなかったけど、趣味でそばをつくり年越しそばとして近所の方に配っていたところ、お金をもらうことがあり営業許可を取ろうと開業されました。

日南町では震災後、水が来なくなる田んぼが増え、転作でそばに切り替える畑が増えました。

水田を守るためにも、『そば75日。』そばが一番作りやすいそうです。

日南のそばにこだわって営業されています。

普及しているのは、改良型そばが多いですが、日南町の在来そば(日南小そば)が発見されました。日南小そばは、収穫量が少ないので、貴重です。

11月がシーズン。

11月2日、3日のふるさと祭 食のバザールを開催予定

もしかしたら日南小そばの新そばが食べられるかもしれません。

お店は完全予約制です。(0859-83-0238まで)