令和6年1月 年の取材記事一覧

境地区 NO.06

令和6年1月 境港市境地区

23年前からスタートしたこの番組。

最初に訪れたのも、この境地区です!

【山陰鉄道発祥の地碑】

23年前にも訪れた場所です。

明治35年。山陰地方初の鉄道が開通。

この場所から御来屋まで、ここから山陰の鉄道がスタートしたそうです。 60周年を記念して、昭和37年11月1日にこの碑が建てられました。

境港市の職員さんである竹内さんに詳しいお話を伺いました。

鉄道は個人的な趣味でもあると教えてくださいました。鉄道の歴史が好きで調べられたそうです。

境港からスタートした理由は、鉄道を作る際の線路の資材などを船で調達したため。

船から資材を降ろして建設を始めたため、海に近いこのあたりに駅が作られました。

大正時代、境線以外にも、鉄道を作る計画があったそうです。

境線に対抗する路線で、花町(現在の台場公園のあたり)から、米子市(現在の天満屋のあたり)を結ぶ私鉄が計画されていたそうです。認可も下りていたそうですが、結局実現されませんでした。この狭い弓ケ浜に境線に対抗する路線を作ろうという計画があったとは・・ 興味深い話を教えていただきました。

この石碑が立っている場所に境駅がありました。

大正3年、海岸よりの現在の場所へ移転し、大正8年に境駅改め、境港駅と改名されたそうです。

石碑の上部には、昔の線路の断面図のマークが刻まれています。

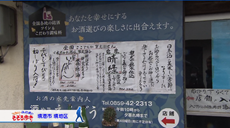

【酒や乃えんどう】

水木しげるロードから路地へ入ったところにある昔から営業されている酒屋さんです。 昭和3年からお酒の取り扱いを行っておられます。 日本酒愛に溢れる手書きの看板が掲げられています。

3代目の遠藤さんご夫婦にお話を伺いました。

あと3年ほどで創業から100年になるそうですよ!(2024年1月現在)

【山陰のいぶしぎん 妖怪の隠し酒】

夢みなと博覧会開催や水木しげるロードが完成したばかりの頃、

このあたりが、閑散としていて、お土産になるようなものがあれば・・とつくられたお酒です。

初代の酒蔵が閉められてしまったため、初代の味に一番近かった琴浦町の大谷酒造のお酒を2代目として販売されています。

その際に、妖怪の隠し酒というサブタイトルがつけられましたそうです。

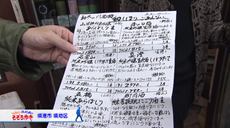

おすすめの地酒は、岩泉さんの晴緑。

お米は五百万石。大山の名水で仕込まれたお酒で、鼻に抜けるかおりが清々しい。 大山の景色を想像させるお酒とのことです。

お話を聞いていると実際に飲んでみたくなります。

これが人気の秘密ですね!!

手書きのチラシにも想いが溢れています。

【釘谷履物店】

以前もお話を伺った釘谷さん。御年満97歳!

この日も、足元は下駄。これが元気の秘訣だそうです。

創業明治40年。釘谷履物店といえば、名物の一本歯!

僕も履かせていただきました。

バランスをとるために常に動くので、体幹が鍛えられそうです。

創業から、115、6年。(2024年1月現在)

釘谷さんのご両親が始められたそうです。

下駄作りの様子を見せていただきました。

昔は、購入される方の足に合わせて調整されていたそうです。

7、8年後にまたお邪魔しますね!それまでお元気で!

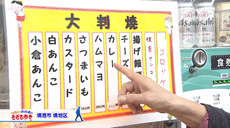

【たこ焼きのんの】

たこ焼きは今年で4年目。

大判焼は、2023年1月から始められたそうです。

大判焼は、種類がたくさん!

オーナーの永見さんが学生の頃、カレーの大判焼があったそうで、2種類のカレーをブレンドしていて、お子さんでも食べられる味に仕上がっているとのことです。

人気の大判焼カレーとたこ焼きをいただきました。皮がもっちりしています!

ハムマヨは、お酒のあてにもおすすめ!と言われるお客さんもいらっしゃるそうです。

たこ焼きは、外がカリっとしていて、中はとろとろ。

たこ焼きといえば、つまようじで食べるイメージですが、こちらのたこやきは、箸で持つのもやっとなほど柔らかいです。

どちらも美味しいです!

【境公民館・安来節保存会】

安来節保存会のみなさんが練習をされていました。

現在のメンバーは約8名。毎週土曜日に練習、いろいろなところで発表されているそうです。

お話を伺った中濱さんは、隠岐の島出身

隠岐の島は、民謡が盛ん。中濱さんご自身も民謡全般が好きで、この同好会に入られたそうです。

安来節は、他の民謡と比べて、難しいそうです。

安来節には、82種類あるそうで、その中の1曲を唄っていただきました。

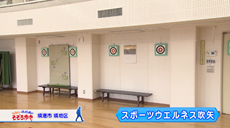

【境公民館・スポーツウエルネス吹矢】

吹矢を行っておられました。

1回の動作で5本。3回連続で行って、30分ほど休憩をはさみ、

同じく、5本×3回を行い、合計210点が満点で、基本動作は3分以内に行うなど、 ルールが定められています。

礼に始まって、礼に終わる。 持ってすぐ吹くのはNGだそうです。

矢は、ビニール製で軽いです。

全国大会もある競技で、愛媛で行われたねんりんピックに出場された方もいらっしゃいました。

僕も体験させていただきました。

思わず、息を吸ったら、吹矢が口に入ってきました(^-^;

やってみると、面白いです。

もともとは、健康のためにスタートしたそうです。

体のことも考えられた競技なので、所作も大事ですね!

スポーツウエルネス吹矢に関するお問い合わせは、境公民館まで