米子市エリア の記事一覧

五千石地区 NO.03

平成29年7月放送 八幡地区・東八幡地区編

【相見さん】

前回こちらの地区を訪れたのは、10年前の2月でした。

その時お話を伺った相見さんに再会しましたよ!お元気そうですね!

【八幡の渡し橋】

八幡橋と渡し橋があるんですね。

【八幡と日野川の歴史】

かつて、日野川は岸本・河岡・佐陀を経由して日本海に流れていました。

それが、約460年前日野川の大氾濫があり八幡の村が分断。江戸の中期には渡し舟が川の往来の手段となりました。

昭和16年に丸太の橋が架かりましたが、昭和21年に流され、その後昭和38年に鉄骨の八幡橋が架かりました。

ただ、この橋には歩道などがなかったことから、地元住民が要望し、平成17年に「八幡の渡し橋」が完成しました。

この名前は、かつて重要な交通手段だった渡し舟にちなんで名づけられたそうです。

【八幡-はちまん-神社/彫刻】

八幡神社にやってきました。髄身門には立派な注連縄がありました。

神社がきれいになっていたのでお話しを伺うと、平成28年10月に「屋根換え遷宮」を行ったとのことでした。

こちらの歴史を伺うと、伝承では奈良時代からあるとされています。

また、母子信仰から流れを汲むこの神社には社の装飾に『獏』が彫られていました。

この他、麒麟獅子もあり、この彫り物は安来市出身の「富次精斎」が72歳の時に製作したものだそうです。

獏 ・・・中国から伝わった伝説の生き物で、食べるのが“鉄”ということで、

平和の象徴として尊ばれました。

お話を伺った内藤さんに、珍しいものを見せていただきました。

髄身門の中には『蟇股』と呼ばれる、和様建築で上の荷重を支える材が保管されていました。

遷宮の歳に出てきたもので、よく見るとお寺さんが神社に奉納したもののようです。

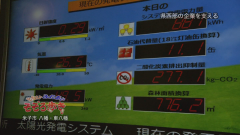

【鳥取県企業局西部事務所】

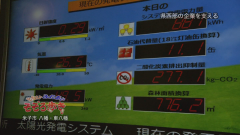

こちらの会社、何をするところなんでしょうか?たずねてみました!3つの事業をされているそうで、

・地球温暖化対策として、太陽光・風力・水力の発電事業

・工業用水の供給

・埋立地の分譲

敷地内には貯水している場所もあり、階段で昇らせてもらいました。この下に日野川から引き入れ、浄化した水が貯まってるんですね!

企業局では企業を誘致するために必要なものを揃えて、支えています。社内には現在の発電量を見るパネルもありましたよ。

【要玄禅寺/彫刻】

このお寺の歴史も古く、およそ1600年代から続いているそうです。先に伺った八幡神社の蟇股もこちらのお寺からの奉納でした。

こちらの建物にも富次精斎の彫刻が施されていました。大工小屋を建て、そこに1年住みながら作品を仕上げたそうです。

【立体ちぎり絵】

五千五公民館で変わったものをつくっていると伺ってたずねてみました。皆さんが作っていたのは、立体ちぎり絵でした。

型紙を当てて水が出る筆ペンでなぞるとちぎり易いんですね(!)

先生が和紙の特性であるけば立ちを活かした立体的な作品が作れないものかと

考案したちぎり絵だそうです。皆さんの作品は毎年五千五区の公民館祭りで展示されているそうです。

春日地区 NO.03

平成29年7月放送 八幡地区・東八幡地区編

【相見さん】

前回こちらの地区を訪れたのは、10年前の2月でした。

その時お話を伺った相見さんに再会しましたよ!お元気そうですね!

【八幡の渡し橋】

八幡橋と渡し橋があるんですね。

【八幡と日野川の歴史】

かつて、日野川は岸本・河岡・佐陀を経由して日本海に流れていました。

それが、約460年前日野川の大氾濫があり八幡の村が分断。江戸の中期には渡し舟が川の往来の手段となりました。

昭和16年に丸太の橋が架かりましたが、昭和21年に流され、その後昭和38年に鉄骨の八幡橋が架かりました。

ただ、この橋には歩道などがなかったことから、地元住民が要望し、平成17年に「八幡の渡し橋」が完成しました。

この名前は、かつて重要な交通手段だった渡し舟にちなんで名づけられたそうです。

【八幡-はちまん-神社/彫刻】

八幡神社にやってきました。髄身門には立派な注連縄がありました。

神社がきれいになっていたのでお話しを伺うと、平成28年10月に「屋根換え遷宮」を行ったとのことでした。

こちらの歴史を伺うと、伝承では奈良時代からあるとされています。

また、母子信仰から流れを汲むこの神社には社の装飾に『獏』が彫られていました。

この他、麒麟獅子もあり、この彫り物は安来市出身の「富次精斎」が72歳の時に製作したものだそうです。

獏・・・中国から伝わった伝説の生き物で、食べるのが“鉄”ということで、

平和の象徴として尊ばれました。

お話を伺った内藤さんに、珍しいものを見せていただきました。

髄身門の中には『蟇股』と呼ばれる、和様建築で上の荷重を支える材が保管されていました。

遷宮の歳に出てきたもので、よく見るとお寺さんが神社に奉納したもののようです。

【鳥取県企業局西部事務所】

こちらの会社、何をするところなんでしょうか?たずねてみました!3つの事業をされているそうで、

・地球温暖化対策として、太陽光・風力・水力の発電事業

・工業用水の供給

・埋立地の分譲

敷地内には貯水している場所もあり、階段で昇らせてもらいました。この下に日野川から引き入れ、浄化した水が貯まってるんですね!

企業局では企業を誘致するために必要なものを揃えて、支えています。社内には現在の発電量を見るパネルもありましたよ。

【要玄禅寺/彫刻】

このお寺の歴史も古く、およそ1600年代から続いているそうです。先に伺った八幡神社の蟇股もこちらのお寺からの奉納でした。

こちらの建物にも富次精斎の彫刻が施されていました。大工小屋を建て、そこに1年住みながら作品を仕上げたそうです。

【立体ちぎり絵】

五千五公民館で変わったものをつくっていると伺ってたずねてみました。皆さんが作っていたのは、立体ちぎり絵でした。

型紙を当てて水が出る筆ペンでなぞるとちぎり易いんですね(!)

先生が和紙の特性であるけば立ちを活かした立体的な作品が作れないものかと考案したちぎり絵だそうです。

皆さんの作品は毎年五千五区の公民館祭りで展示されているそうです。

啓成地区 NO.04

平成29年5月放送 米子市朝日町編

【朝日町通り】

朝日町の通りが出来たのは、明治45年に現在のふれあいの里で

行われた博覧会への一時通路として利用したのが始まりだそうです。

【矢倉さん】

やぐら鮨の矢倉さんと出会いました。

今の代で2代目だそうで、この朝日町で50年以上お寿司屋さんを営んでおられます。

昔の朝日町の様子などを伺いました。

【かつての旅館】

かつて旅館だったこちらのお宅。坂本さんにお話を伺いました。

玄関先には屋号もあり、お宅の中も見せていただきました。中にはのれんが掛けられ、当時の風情が感じられました。

2階部分も廊下が広く、全部で客室が13部屋あったそうで、昭和6年から56年まで営業されていました。

劇団の方や、高校野球の生徒たちなどいろんな人が宿泊されていたそうです。

最後に、坂本さんのお姉さんが9歳から続けていらっしゃる三味線を聴かせていただきました(^^)

【朝日電機】

朝日町通りから朝日座通りへ。昔から営業されている電気屋さんに立ち寄ってみました。

店内には猫ちゃんが居ましたよ♪

ご主人の杉谷さんにお話を伺いました。こちらのお店、開業から58年だそうです。

【朝日座】

現在は駐車場になっていますが、昔はこちらに『朝日座』がありました。

朝日電機の杉谷さんも、小さい頃はよく映画を観に行っていたそうです。

朝日座の目の前には『赤らんかん』という食事処もあり、映画や芝居を観たあとに

食事をされていたそうで、今は閉店しました。

【森山小路】

人の名前がついた小路があると聞いて行ってみましたよ!

『森山小路』・・・

森山氏は「親分」とも呼ばれ吉本興業と組んで安来節を浅草名物にまでした。

稲田屋本店が営む「酒処稲田屋」は森山氏の旧宅。

朝日座も森山氏が経営をされていました。

【山崎さん】

明治から昭和まで経営者が3人引継ぎながら営業を続けた朝日座。

最後の朝日座の経営者の方にお話を伺いに行きました。

昭和51年に火災で映画館が無くなってしまうまで、山崎さんのお父様が

経営をされていました。山崎さん自身も専務として携わっていたそうです。

全国から劇団員が住み込みをしながら舞台を披露して、かつてはとても賑わいをみせていたんだそうです。

【かつての映画館】

こちらはかつて映画館だった建物です。その昔、このあたりには5つの映画館がありました。

階段を上ると、子どもたちが遊んでいましたよ(^^)

【焼肉一八】

こちらの焼肉屋さんも、昔からありますね。

いつ頃から営業されているのか伺うと、昭和41年からとのこと。

一月八日に創業されたことから、「一八」という店名にされたそうです。

今はお孫さんと一緒にお店をされています。これからも頑張って欲しいですね!

福米東地区 NO.01

平成29年3月福米東

【地域の花屋さん】

お、こんなところにお店がありますね。よく通るんですが気づきませんでした!

寄らせていただくと、ワンちゃんがお出迎えしてくれましたよ(^^)

こちらは約4年前に西福原からこちらへ移転した花屋さんでした。

ギフトだけでなく、結婚式場の花などもされているそうです。

「皆さんに喜んでいただける花を提供していきたい」そんな思いで営業しているそうです。

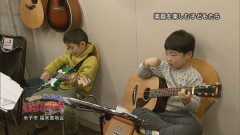

【ヤマハパルス米子楽器社】

こちらにもお邪魔してみました!この場所に移転してから30年だそうです。

店内には明日ギターの発表会をするという小学生が、始めての弦交換をしていましたよ。

頑張ってね!(^^)

パルスでは17コースのレッスンがあるそうで、

ちょうどギター教室とピアノ教室をしていたので覗かせてもらいました!

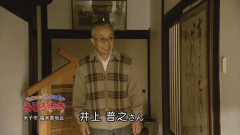

【井上さん】

2008年にこちらの地域を訪れた際にお話を伺った井上さんのお宅へ

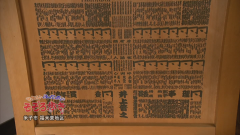

お邪魔してみましたよ!玄関には相撲の番付がありました。

昔胴元をされていた時のもので、全部手書きなんだそうです!

「良い思い出ですね!」

【高橋塾/石碑】

幕末から明治にかけて、高橋庄平から3代にわたり井上さんのお宅で私塾(寺子屋)をしていたそうで、

その時の教科書などを見せていただきました。自宅近くに塾跡の石碑もありました。

また、塾の卒業生によって高橋塾の功績を残す碑も建立されていました。

こちらの恩碑は明治30年、塾が閉鎖した年に建てられたものです。

最初の碑の老朽化が進んだ為、その隣に昭和51年近隣の方の有志により新たな石碑も建てられていました。

【Tokyo食堂】

以前は違う場所にあったこちらのお店。お話を伺うと、今年の1月に移転をされたそうです。

店名の由来を聞いてみると、名前の”ときお”を外国の方が発音すると

トーキョーとなるため、Tokyo食堂と名付けたそうです(^^)

42歳で思い立って料理の世界に入ったそうですよ(!)

ランチをいただきました。素材の旨味がすごく感じられるお料理でした!

「あー。美味い!」この一言に尽きますね

【米原神社】

住宅街の中にあるこちらの神社。かつてはこの境内も子どもたちの遊び場でした。

【おおた農園】

2008年にこちらの地域を訪ねた際に、これから農園を始めると言っておられた大太さん。

9年ぶりに大太さんの農園にお邪魔してみました。

ビニールハウスの中にはイチゴが沢山実っていましたよ。

折角だからとイチゴを勧めていただいたのでいただいちゃいました!

「甘っ!」凄く甘くて美味しかったです(^^)

一つ一つの苗に手間をかけて、大きくて美味しいイチゴを作っておられました。

これからも美味しいイチゴ作り頑張ってくださいね!

大崎・葭津地区 NO.02

平成29年1月 崎津地区

【大崎神社】

新年初めてのそぞろ歩き。大崎神社に御参りしに来ましたよ!

境内には立派な注連縄が!この注連縄は2015年に奉納されたようです。

以前こちらに伺ったのは2011年。ちょうど注連縄が奉納された直後でしたね。

【渡部さん】

注連縄作りの中心として活動されている渡部さんのお宅へ。

自宅にも立派な注連縄が飾られていました。4年ごとに注連縄は奉納されるそうで、

次回は2019年に予定されています。作る際には140軒の家々から順に手伝いが来て

仕上げられていく大注連縄。地域の連携が重要な行事なんですね。

渡部さんの自宅の庭先にある門松、こちらも自作だそうです!

そして!この東屋も手作りされたそうです。すごいですね!

今後は制作ではなく、修繕に力を入れていくそうですよ(^^)

【とっとり自然環境館】

建物があったので寄って見ました!こちらは崎津干拓の中で唯一の建物です。

入り口の前で何かされていたので聞いてみると、「ピザを焼いてる!」とのこと。

なんとピザ釜がありましたよ!

この日は冬休みも終わり間近ということで、子どもたちが遊びに来ていました。

毎月第4土曜にはエネルギー教室を開催されているそうです。

【ソーラー】

こちらには53haの本州最大規模のソーラーパークがあります。

東京ドーム11個分!何と、12,000世帯の住宅1年分の電力がこちらで作られています。

自然環境館の天井には、季節ごとの太陽の軌道がライトで現されていましたよ。

【県内最大】

鳥取県内には11基の芋代官碑がありますが、この崎津地区にあるものが県内最大です。

芋代官碑・・・さつまいもを移植し飢饉から救った代官井戸平左衛門の功績を讃えた碑

【育てたサツマイモを使って】

さつまいもを使って、白ねぎに次ぐ特産品を作ろうと活動をされている吉岡さんに

お話を伺いにきました。

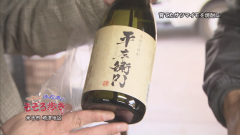

現在、境港にある稲田酒造さんに依頼して、サツマイモ焼酎を作っているそうです。

『本格芋焼酎 平左衛門』こちらに使われている芋は、金時芋。普通に食べても

美味しいサツマイモを贅沢に使用した焼酎です。

10haの畑で作り、焼酎で2トンくらいになるそうです。

ストーブで焼き芋をされていたので頂きました!こちらは“紅はるか”だそうです。

「うまーぃ!ものすごい甘いですね!」

【矢倉さん/安来節】

2011年にもお邪魔した矢倉さんのお宅に!

ちょうど安来節の練習をされているところでした。

なんとそのキャリア40年!安来節保存会の鼓の名人資格も取得されたそうです。

凄いですね!その名人の指導を頂きながら鼓を打たせていただきました。

最後に名人と準名人による安来節を堪能させていただきました!

【いただき】

矢倉さんは浜の郷土料理『いただき』を普及する活動もされているそうで、

一緒に活動されているメンバーさんのお宅へ訪ねました。

ちょうど『いただき』が出来上がっていたので、いただいちゃいました(^^)

「ん~!味が良い塩梅ですね!」

崎津公民館料理クラブの皆さんが、昔からこの地区に住んでいる方に習って

作られた『いただき』です。映画「銀色の雨」のスタッフにも賄いとして140個作ったこともあるそうです(!)

地域に伝わる食文化をこれからも大切にしていって欲しいですね!

大篠津地区 NO.02

平成28年10月放送

【アジア博物館・井上靖記念館】

14年前のそぞろ歩きでもお邪魔したこちらへ!入口すぐの脇に貴重な花が咲いていましたよ!

「トウテイラン」という花だそうです。

また、鳥取県とも縁の深い井上靖さんの記念館も見せていただきました。

【館内】

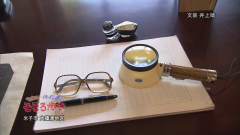

館内は、井上さんのご自宅の応接室を模して作られていました。

書籍も8割は実際の自宅にあるものと同じ本を揃えたそうです。

井上さんが実際使われていた万年筆や老眼鏡も置いてありました。

通常立ち入り出来ない場所でしたが撮影のために特別に入らせていただきました!

【駄菓子屋】

懐かしい!駄菓子屋さんをみつけましたよ!中に入ってお話を伺いました。

このお店を経営されている安田さん。きっかけは子どもとのコミュニケーション

不足を感じ、家で出来る仕事がないかと思ったのが始まりだそうです。

そのお店もオープンから約40年近く!長く愛されてきたお店なんですね!

近所の子どもたちも買い物にやってきましたよ。好きなお菓子を訪ねると、

『当りつきのやつ!』

やはり昔も今もクジ付きのお菓子は人気ですね(^^)

【諏訪神社】

宮司の門脇さんにお話を伺いました。

こちらの諏訪神社は、判明しているところからでも368年前に武田信玄の家臣である井田藤右衛門の子孫が

地元信州(長野)の諏訪神社からご神体を納めこちらに帰ってきたことから始まったとされています。

社殿内にはそのご神体を納め運んだとされる行李の写真も飾られていました。

また、こちらの神社では毎年『輪くぐり』といわれる神事や、子ども神輿や

奉納相撲など様々な行事が執り行われています。

そして、かつて教師だった門脇さん。実は僕が中学生の時の教頭先生でした!

『その節はお世話になりましたm(__)m』

【NPO法人ひだまり】

看板を見つけたので立ち寄らせていただきました!

こちらの事業どういったことをされているのか伺いました。

地域の高齢者の方々の困りごとなどを支援されているそうです。

また、大篠津に出来たサッカー場の指定管理も請け負っておられます。

地域のコミュニティスペースにもなっているこちらは、地域の作家さんの作品も飾られていました。

【浜田さん】

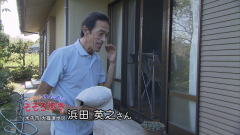

多肉植物に夢中になっておられる方がいらっしゃると伺って訪ねてみました!

家の裏には多肉植物が数多く栽培されていましたよ!浜田さんに話を伺うと、『これは趣味です。』とのこと。

明鏡(めいきょう)という形が珍しい多肉植物もありました。

芽を増やすために葉が置いてありましたが、種類が多く分からなくなるそうで、

葉に直接名前と日付が書かれていました(笑)

今では寄せ植え教室なども依頼されることもあるそうで、とても楽しんでいらっしゃいました(^^)

【弓浜コミュニティー広場】

先程のひだまりの方が管理されているグラウンドへやってきました。

こちらのサッカー場は人工芝が敷かれていました!

米子市ではここだけだそうです、練習等でよく使われているそうです。

ちょうどこの日もひだまりの方が草刈をされていました。僕も草刈体験させていただきました!

地域の皆さんで地域の施設を維持管理する!とても大変ですが頑張ってください!

【かつての大篠津】

かつての大篠津駅が取り壊される前に、二宮さんが撮られた写真をいくつか見せていただきました。

デジタルではなく、フィルムで撮られた写真の数々。懐かしいですね。

就将地区 NO.05

2016年5月 東倉吉町西倉吉町

【笑い庵】

笑い庵にあるカフェで住田さんにお会いしました。

こちらの住田さん、加茂川遊覧船の運航など、街づくり活動を行っておられます。

この笑い庵の建物は築150年にもなるそうで、西部地震の際に歪んでいた建物がまっすぐに戻ったんだとか!

【出現地蔵】

笑い庵の敷地内にあるこのお地蔵さん。『出現地蔵』と呼ばれています。

現在笑い庵になっている家に住んでいた木下さんの夢枕にお地蔵さんが現れ、地中から

掘り出して欲しいと告げられたそうです。掘ってみると実際にお地蔵さんが見つりました。

昭和4年に見つかった時の写真も一緒に飾ってありました。すごいですね!

【カルチャースペース】

笑い庵の2階は学びの場になっていました。この日はうたごえ喫茶が開催されていました。

毎月2回されているそうで、今年で10年目を迎えるそうですよ!

【林そば屋】

古くから営業されいるこちらのそば屋さん。創業は大正9年!

【木野山神社】

この地域に長く住む松寺さんに案内をしていただきました。

米子で一番ご利益のある神社とのことですが・・・。

「参拝者が少ないから願を叶えて頂きやすい」とのことでした(^^)

この神社は大正時代に疫病が流行った際に建てられたそうです。

【昔の旅館】

西倉吉町にはかつて多くの旅館があり、現在も唯一その様子が伺える建物があるとのことで伺いました。

こちらは築100年だそうで、中には表から裏口まで続く土間や箱階段など、時代劇の一場面に

入り込んだようでした!現在はもつ鍋屋さんとして営業されているそうです。

【みどり小路】

この地域の道に詳しい川越さんにお話を伺いました。

明治から大正時代、こちらの小路を挟んで長屋があり、芝居小屋や映画の弁士が住んでいました。

通称『弁士長屋』と呼ばれていたそうです。この地域は昔みどり町と呼ばれていたため、みどり小路だとか。

【米子城の梁】

町屋の中には何軒か米子城の梁を使った建物があるそうで、見させていただくことに!

「ふとい梁ですね~!」

【梁があるバー】

こちらのバーにも梁があるそうで見せていただきました!元々はこちらの建物は蔵だったそうです。

加茂地区 NO.01

平成28年4月 米子市両三柳編

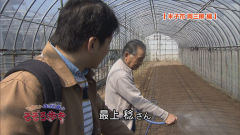

【多趣味な最上さん】

ビニールハウスで水を撒いておられた方を見つけてお話を伺いました。

ネギを栽培しているそうで、秋には収穫できるそうですよ!別棟のビニールハウスには洋ランがありました。

とっとり花回廊にもランを出荷したそうで、洋ラン栽培が趣味で40年近く栽培されています。

そのほかにもこのビニールハウスには中南米の不思議な植物やバナナが作られていました。

自宅には趣味で作った焼き物もありました。陶芸は独学でされているそうです。

【パン教室】

手ごねパン教室の看板を見つけてたずねてみましたよ!

ちょうどパン教室の最中だったそうで、見学させていただきました。

皆さん楽しそうですね!100種類のパンのレシピがあるそうです!

1回2時間の教室で、1種類のパンの作り方を教えていただけるとか。もちもちの食感が、手ごねパンの魅力です!

【JAY SHIFT】

バイク屋さんを見つけましたよ!ハーレーのカスタムショップをされてるようですね!

店主の白根さんに伺うと、バイクの販売を始めて30年くらいだそうです。ハーレーは世界中で愛されているので

パーツなども手に入りやすいそうです。

永きに渡って乗れて、それを子どもに引き継ぐ、という楽しみもあるバイクなんですね!

【革製品】

壁面にサドルが掛けてありました。皮を加工し、座面には模様がありました。

これは、カーディングと呼ぶそうで、白根さんの奥様がされています。

他にも、皮を手縫いして作られたサドルバッグなどもありましたよ!

【バルーンアート】

子どもの心を掴むもの。

今出さんがされているのは子ども達が楽しめるものでした。

僕もバルーンアートさせていただきました!おぉ。。割れそうで怖い!(・□・;)

出来ました!『題名:折れた剣』(笑)

【マリン&ダイビングAQUA】

前々から気になっていたこちらに寄ってみました!お店に居られた松本さんにお話を伺いました。

お店はこちらですが、ダイビングポイントは島根の多古鼻だそうです。

潜って撮られた写真を見せていただきましたよ!

海の透明度が高く、綺麗な写真が沢山撮れるそうです。

【手話サークル】

加茂公民館で月2回活動しているサークルがあると伺って来てみました。

このサークルは昨年の4月から活動をしているそうで、多い時は30人くらい集まるそうです。

僕も手話を教わってみました!ちなみに拍手する際は、このように手を広げてひらひらさせるそうです。

聾唖の方々には拍手の音が聞こえない為、目で見て分かるこの手法をとられています。

楽しいコミュニケーションを取ることが出来ました(^^)

尚徳地区 NO.01

平成28年2月 米子市青木・兼久・榎原地区

【青木神社】

青木神社にやってきました。とても立派な建物ですね。

建立時期は不明ですが、現存する棟札は江戸時代初期のものだそうで、歴史ある神社です。

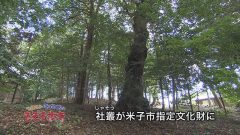

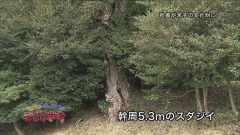

【指定文化財】

神社に広がる社叢が米子市の指定文化財になったそうです。

幹周が5.3mにもなるスダジイ(椎の木)もありました。

【尚徳小学校之跡】

青木神社横の自宅には、かつて鳥取県内初の寺子屋がありました。

曽祖父の山川馬太郎さんが教育熱心だったそうで、尚徳小学校の設立に関わったそうです。

尚徳小学校も当初はこの地にあり、今は移転して現在の場所に。

鳥取藩校の尚徳館が校名の由来となったそうです。

県内初の私立小学校であり、この校名が村名になった珍しい経緯がありました。

【堤防工事】

青木地区では困っていることがあると伺って消防団の江原さんにお話を伺いました。

並んで流れる法勝寺川と小松谷川。法勝寺川が水位が高いこともあり、度々越流して小松谷川に流れ込み、

逆流を起こしていたそうです。

現在はそれが起きないように堤防の工事が進められていました。

川沿いのこの地区は水害が多く、多いときは毎週のように水害があったそうです。

【セントロ・マントロ】

この地区の夏の伝統行事についてお話を伺いました。

もともとこの行事は虫送り(稲につく害虫を火を焚くことによって、火におびき寄せる)と火災予防を目的として行われてきたそうです。

【高良神社】

兼久地区にあるこちらの神社で、この地区の歴史に詳しい方にお話を伺いました。

この神社、階段があるのですが、上にではなく下って参拝するという造りになっていました。

元々は、堤防の向こう側にあったこの兼久地区と神社。度々決壊する川の水害を避け神社が先に移転されたそうです。

その100年後に集落の家々が神社より上の土地に移転しました。高いところに家があるので、門は取り付けなかったとか。

【看板】

榎原地区を歩いていると、こんな看板が。駅みたいですね!

その昔、この辺りに法勝寺電車が走っていたそうでちょうどこの辺りが青木駅だったそうです。

この看板は当時のものではありませんが、歴史が知れて良いですね(^^)

【ビニールハウス】

今の時期は何が作られているんでしょうか?ちょっと話を伺いに・・・。

作業をされていた長谷川さんに尋ねると、芋の苗床作り作業中だったそうです。

紅はるかや安納芋などの十種類の芋を3月頃から並べ4月下旬頃から苗として出荷します。

【長谷川さん】

実はこの長谷川さん、定年退職する前は世界航路をめぐる航海士でした。

船の思い出も多く、ベトナム戦争の時にはアメリカ軍からの目的地の問いただしや

ペルシャ湾ではボート難民への照明弾など様々なことがあったそうです。

通ってないのはスエズ運河だけ(!)今とはまったく違う仕事だったんですね。

【法勝寺電車線路跡】

田園風景を抜けた場所にあったのはこの木に取り付けられた線路跡の看板。ここの竹やぶの中に向かって線路があった訳ですね。

お話を伺った小村さんも子どもの頃から、米子まで出掛ける際に電車に乗ったそうです。

小村さんの持っておられた写真集には、小村さん宅と法勝寺神社が写っていました。

啓成地区 NO.03

平成27年11月放送米子市角盤町

【米子市公会堂】

昨年リニューアルオープンした公会堂。米子のシンボルとも言える、この公会堂周辺をそぞろ歩きしました。

【江角商店】

角盤町にあるこちらの商店。店主の江角さんに伺うと、昭和5年から創業してるそうです。

かれこれ84年!長きに渡り、この角盤町で商売をされていらっしゃいます。

【西駕商店】

こちらは筆と硯を扱う専門店です。実は僕が小学生の頃に、こちらで書道を習っていたんです!

「先生、お久しぶりです!」

先生のお父様、西駕龍洞さんはこの辺りで有名な書家の先生だったんですよ!僕も昔教わっていました。

【ふじはら】

こちらは呉服屋さんです。こちらの創業も古く昭和13年からされております。

ここの店舗へは、昭和34年に9号線の拡張のために移転されました。

着物を購入された方が、オーストリアで開催されたショパンコンクールを聴きに行かれたそうで、

その時の写真も見せていただきました。着物の柄が楽器になっていてステキですね!(^^)

【角盤の地名の由来】

ここの『角盤』という地名の由来を聞くため、ビジネスホテル角盤にうかがいました。お話を伺った内藤さんです。

かつては、大山を角盤山と呼んでいたんだとか。

この地区は角盤山が良く見える地域だったことから、角盤という地名がついたそうです。

かつては角盤校があり、その記念石碑もあります。

【ラケットショップFUTABA】

店頭でセールをされていたこちらのお店に寄ってみました。

テニスやバドミントンのラケットを取り扱うお店です。

この辺りはバトミントン人口が多く、西部リーグでは男子だけで15部もあるそうです!

それだけ身近なスポーツなんですね(^^)

社長の松本さんに、ラケットの種類について伺いました。色々な物があるんですね!

また、鳥取にはプロのバトミントンチームがあるそうです!

全国にも、鳥取と山口の2県にしかプロチームはないんだとか。凄いですね!!

皆さんもバトミントンチーム「チアフル鳥取」を是非応援してください!

【水彩画の先生】

角盤で絵の先生が居られると伺って会いに行きました。義方公民館で教えておられるそうです。

生徒さんお二人と、小西さんの作品です。

何年か前に開催された緑化フェアにあった自転車と花にとても感動して、絵に描かれたそうです。

【ラーメン一番軒】

日も暮れてお腹が空いてきました・・・。

角盤町で長く愛されているラーメン屋さんといえばこちら!

なんと!2代目の店主さんは、かつて型枠大工をされていたそうです。

お話を伺いつつ、美味しい塩ラーメンをいただきましたよ(^^)

義方地区 NO.05

平成27年11月放送米子市角盤町

【米子市公会堂】

昨年リニューアルオープンした公会堂。米子のシンボルとも言える、この公会堂周辺をそぞろ歩きしました。

【江角商店】

角盤町にあるこちらの商店。店主の江角さんに伺うと、昭和5年から創業してるそうです。

かれこれ84年!長きに渡り、この角盤町で商売をされていらっしゃいます。

【西駕商店】

こちらは筆と硯を扱う専門店です。実は僕が小学生の頃に、こちらで書道を習っていたんです!

「先生、お久しぶりです!」

先生のお父様、西駕龍洞さんはこの辺りで有名な書家の先生だったんですよ!僕も昔教わっていました。

【ふじはら】

こちらは呉服屋さんです。こちらの創業も古く昭和13年からされております。

ここの店舗へは、昭和34年に9号線の拡張のために移転されました。

着物を購入された方が、オーストリアで開催されたショパンコンクールを聴きに行かれたそうで、

その時の写真も見せていただきました。着物の柄が楽器になっていてステキですね!(^^)

【角盤の地名の由来】

ここの『角盤』という地名の由来を聞くため、ビジネスホテル角盤にうかがいました。お話を伺った内藤さんです。

かつては、大山を角盤山と呼んでいたんだとか。

この地区は角盤山が良く見える地域だったことから、角盤という地名がついたそうです。

かつては角盤校があり、その記念石碑もあります。

【ラケットショップFUTABA】

店頭でセールをされていたこちらのお店に寄ってみました。

テニスやバドミントンのラケットを取り扱うお店です。

この辺りはバトミントン人口が多く、西部リーグでは男子だけで15部もあるそうです!

それだけ身近なスポーツなんですね(^^)

社長の松本さんに、ラケットの種類について伺いました。色々な物があるんですね!

また、鳥取にはプロのバトミントンチームがあるそうです!

全国にも、鳥取と山口の2県にしかプロチームはないんだとか。凄いですね!!

皆さんもバトミントンチーム「チアフル鳥取」を是非応援してください!

【水彩画の先生】

角盤で絵の先生が居られると伺って会いに行きました。義方公民館で教えておられるそうです。

生徒さんお二人と、小西さんの作品です。

何年か前に開催された緑化フェアにあった自転車と花にとても感動して、絵に描かれたそうです。

【ラーメン一番軒】

日も暮れてお腹が空いてきました・・・。

角盤町で長く愛されているラーメン屋さんといえばこちら!

なんと!2代目の店主さんは、かつて型枠大工をされていたそうです。

お話を伺いつつ、美味しい塩ラーメンをいただきましたよ(^^)

福生西地区 NO.02

平成27年8月放送 皆生地区編

左・右【収穫】

道を歩いていると畑がありました。収穫をするというので

ついて行ってみると、大きな大きなカボチャ!5月に植えて3ヶ月でこの大きさとか!

一人じゃとても運べません。。

大人4人がかりで収穫したこのカボチャは、秋の公民館での催しで使うんだとか。

左【小川さん】

サラリーマンの小川さん。昨年からこの畑を手伝っているそうです。

畑にくるのが楽しくてしょうがないと話しておられました。

右【スイカ】

畑で収穫したスイカをいただきましたよ!塩をかけてパクリ!「うん!美味しい!」

実は畑に居た皆さんはこの地区の大凧同好会のメンバーだそうです。

左【凧部屋】

大凧同好会の皆さんが集まる通称「凧部屋」にお邪魔しました!

それがこちらの部屋!壁面に凧が飾られていますね。

中【大凧同好会】

文化奨励賞など数々の受賞の賞状が飾られていました。

大凧同好会のメンバー数を聞いてみたところ、35名在籍されているそうですよ。

同好会設立の経緯などを聞いてみました。

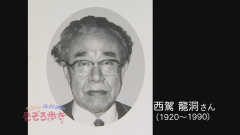

右【大凧上げ】

2013年には40畳もの大きさ(!)の大凧上げも行った皆さん。

その大凧の知識を持った人間が集まったので大きな凧も作ることが出来たんだとか。

米子全域に凧の会を広めて、名物にしたいとおっしゃっていました。

左【八原さん】

習字の教室をされている八原さんのお宅を訪ねました。

中【教室】

こちらが自宅2階部分の教室内。習字教室を始めて40年近く経つそうです。

そんな八原さん今年で86歳!お元気ですね(^^)

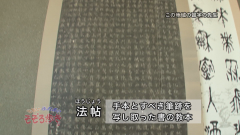

右【法帖-ほうじょう-】

こちらは手本とすべき筆跡を写し取った書の教本だそうです。

この教本の基は中国西安の雁塔など、各地にあるそうです。

綺麗な字を書くためにどうすれば良いのか伺うと、とにかく真似て書くことが一番だとか。

漢字には様々な書体があり、改めて漢字の奥深さを知ることが出来ました。

左【海水浴場】

皆生と言えば、やはり海水浴場ですよね。この日も多くの海水浴客が見受けられました。

海の家などもあり、夏休み中の子ども達が海を満喫してますね!

中・右【原さん】

面白い車を見つけました。軽自動車を改造して、移動式のカフェにしているそうです。

原さんは埼玉から来られていて、カフェをしながら日本中を旅してるそうですよ!

お店の名前は『旅商人』。まさしく!ですね(^^)

左【原さん提供写真】

そんな日本横断中の原さん。以前はスケボーで鹿児島から北海道の宗谷岬まで旅をしたそうです(!)

そのときはプリンターを背負い、路上写真屋を商いながら売上げで日本横断。しかもこの移動式のカフェもその時の売上げで改造したそうです。

右【抹茶スムージー】

完成!この暑い季節に飲むのにぴったりな一杯でした!

次の行き先は未定とか。どこかで見かけた際は是非利用してみてください(^^)

左【福景さん】

その昔、皆生には競馬場があったそうです。当時のことを知る福景さんにお話を伺いました。

中【競馬場】

こちらが当時の競馬場の様子です。(昭和10年ごろ)

南北に広がるコースがあり、米子の人々がバスに乗ってこの競馬場を訪れたそうです。

右【競馬場跡地の場所】

福景さんに競馬場のあった場所を聞いてみると、この先の車が駐車してある辺りから向こう側が馬場だったそうです。

今ではそんなものがあったなんて信じられませんね。皆生競馬場は、戦後まもなくの頃に廃止されたそうです。

左・右【新田神社】

新田神社がこの辺りの氏神様だそうです。元々は農業の神様で、車尾の貴布禰神社から分祠していただいたんだとか。