米子市エリア の記事一覧

夜見地区 NO.02

令和2年10月

『出会いふれあい そぞろ歩き』も20年になりました

【しんかわストア】

撮影にお邪魔したこの日もたくさんのお客さんが訪れている「しんかわストア」さん

店長の谷口さんにお話をうかがいました。

今年で創業してから42年。

実は店長さんもお店と同い年!店長になってから今年で約15年。

『いい物を安く』をモットーに、商売されています。

お店の由来は、近くにある小川の「しんかわ」からきているそうですよ。

お名前かと思っていたので、びっくりしました。

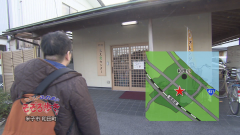

【迎接院(こうしょういん)】

毎回、夜見地区に来るとお邪魔する場所です。

なんと今回で3回目の訪問です。(前回お邪魔したのは16年前)

ご住職の伊藤さんご夫妻からお話をうかがいました。

毎年、子供たちを集めて寺子屋を開いていたり、ご本尊の由来を紙芝居にしたり、

さまざまな活動をしておられます。

寺子屋を開始した16年前から毎年の寺子屋の写真が飾られています。

今年は、ライブ配信で銭太鼓や踊りを披露する場を作られたとのことです。

参加するおばあちゃんたちも、本番があるとモチベーションが上がり、元気になる!と

話してくださいました。

【月と地蔵祭り】

この日はちょうどお祭りの日ということで参加させていただきました。

地元の富豪が原因不明の病にかかったところ、夢枕にお地蔵さまが出てきたことから、

そのお地蔵様を延命地蔵として奉り建立したとされています。

【かえるや】

気になる看板を見かけたので、お邪魔しました。

2009年の4月から10年。

10年かけて集めた和雑貨が所狭しと並んでいます。

お店の名前の由来は、店主の森さんと娘さんがかえる好きなことと、

昔にかえるとなぞかけて「かえるや」になったとのことです。

【夜見神社】

夜見神社の宮司の青砥さんにお話をうかがいました。

【マイタマイタ神事】

ワラで大蛇をつくるときの掛け声が由来とされている神事です。

【湯立ての松】

かつてコレラなどの疫病が流行した時、この松の下で湯を沸かし祈祷したとされる松の木です。

今でもこの風習は続いており、今年も11月に行われます。

【米子消防団 夜見分団】

現在は18名で活動している「米子消防団 夜見分団」。

先輩から誘われてメンバーとなった人が多く、普段は違う仕事をされている皆さんですが、一昨年(2018年)には、4年に一度開催される全国消防操法大会で準優勝したすごい消防団なのです。

そんな精鋭ぞろいの分団の中でも西田さんは、ポンプ車の部 指揮者でMVPに選ばれたとのことです。

「声が大きかったからでしょう」と笑って語る西田さんですが、その瞳には熱い炎が宿っていました!

県地区 NO.03

令和2年2月

【瑞仙寺】

地域の歴史に詳しい田中さんに案内していただきました。

明治36年の創建当時から天井にある絵はなんと62枚!

田中さんは記録に残そうと写真集を制作していらっしゃいます。

【盆栽】

10年前、知人から譲り受けた20鉢の盆栽を、一鉢も欠かすことなく

育てていらっしゃる船越さん。「形が難しい、残す枝、切る枝の見極めが大変。独学ながら、

盆栽の世話は楽しい」と語る船越さんの笑顔が輝いていました。

【一枚板足立商店】

使えば使うほど味わいがでてくる天然木。

社長の足立さんは、アンティークショップで、天然木の風合いに触れたのを

きっかけに、工房で7年修業し、独立してから4年。

同じ種類の木でも、模様が全然違うそうです。

【ダチョウ観光農園】

ダチョウ観光農園の増田さんと7年ぶりに再会しました。

子供たちに体験してほしくて始めた農園も17年。

今のダチョウは、3代目だそうです。

当時(7年前)あったツリーハウスは木が枯れたために、取り壊してしまったそうです。

今年(2020年)の正月に生まれた3匹の子羊も元気に餌を食べています。

【ガラス工房】

箕蚊屋吹きガラス工房さんを訪れました。

溶けたガラスに色ガラスをつけたりまぶしたり・・

作る人のアイデアと、重力や道具を使って作る面白い体験ができますよ。

ガラス工房は、鳥取県内に2軒しかないそうです。

【田村建具店】

二代目店主の田村さんにお話を伺いました。

初代(田村さんのお父さん)も合わせると約60年、全国的に衰退しつつある建具文化を

残したいとご自身も37年やっておられるそうです。

ご夫婦が共同作業で作られた組子の建具も見せていただきました。

住吉地区 NO.03

令和2年1月放送 住吉地区

【上後藤の歴史】

7年前にお会いした住吉地区(上後藤)の歴史に詳しい下町観光ガイドの高橋さんに久しぶりにお会いしました。

現在は、主に学生向けの解説をされているそうです。

上後藤は、もともと後藤家の開拓地。

かつて、彦名に後藤とつけたため、その上流にある地域を

上後藤と名付けたとのことです。

【米子赤かぶ】(旗ケ崎)

地域の住民が、イチゴ・長芋などいろいろな作物を育てている野波さんの

畑にお伺いしました。

かつて旗ケ崎の特産品だった米子赤かぶは、地域の盆踊り用の法被、

後藤駅のスタンプにも描かれるなど、身近な作物でした。

大正時代には宮内省にも献上されていたことが記録されています。

最近は、つくっている方は少なくなったそうです。

『いいものを安定的につくるのが今の目標』と語ってくださいました。

【井田寿司】

昭和45年創業。地域の皆様に50年愛される味

寒い時期には「あおもん(青魚)」がおすすめ!

お話を伺いながら、お寿司をおいしくいただきましたよ^o^

【極真カラテ】

危険が身に降りかかった時に対応できるように鍛えることを

心がけて指導しておられます。

米子道場には4歳から70歳の方まで通われていると聞いてびっくり!

まさに生涯スポーツです。

全国大会や世界大会で優勝したい!高い目標を持った子どもたちが、

切磋琢磨し、楽しそうに練習に励んでいました。

【上二女性防災クラブ】

おそろいのピンクのジャンパーでお出迎えいただいたのは、

米子市で唯一、女性のみ9名で活躍されている上二女性防災クラブの永嶋会長。

旗ケ崎地域にお住まいの394世帯(約1000名)のうち75歳以上の方の人口が

35%(2020年1月)

防災食作りや、年に1回行われている避難訓練を通して、誰が誰を助けるなど、

地域を守る活動を行っておられます。

『70歳近くなって、今まで何もしてこなかったから協力しようかなと思い入会』された藤井さん

『喜んでくださって、町で見かけたとき声をかけてくださる』と嬉しそうに話してくださった赤井さん

メンバーの田中さんは、この会での活動がきっかけで防災士の免許を取得されたそうですよ!

就将地区 NO.06

令和元年9月放送 米子市西町・東町・加茂町

【湊山公園】

西町に子どもの頃から住んでいらっしゃる落合さんにお話を伺いました。

かつて湊山公園に『鳳翔閣』という立派な建物があり、今は門柱だけが残っています。

そのほかにも『清洞寺岩』やハゼ釣りなどで子どもの頃に遊んでいたそうです。

その後埋め立てが進み、今の湊山公園となったんですね。

鳳翔閣・・・明治38年大正天皇の行在所として建築されました

【鳥取大学医学附属病院】

この辺りで有名なのはやはり医大ですね。撮影にお邪魔した日だけで外来予約患者数が「1462名」!すごいです。

院内はおしゃれなカフェが出来ていたり、廊下には医大の広報誌『カニジル』の撮影で協力されている中村治さんの作品が展示されていました。

鳥取大学医学附属病院ではホスピタルアートにも力を入れているそうで、地元の方のアート作品や写真なども展示しています。

展示を希望される方は・・・

とりだい病院 広報・企画戦略センター

0859-38-7039まで

【ドクターヘリ】

2018年3月から運航が始まったドクターヘリのヘリポートを特別に見せていただきました!

米子-鳥取間ですと約20分で着くそうです。

県西部は勿論ですが、緊急搬送が必要な際は島根県東部や山陽方面も飛行するとのことでした。

【石碑】

湯浅さんに石碑について伺いました。就将小学校の学舎は明治42年から昭和39年までこちらにありました。

中江藤樹(江戸時代の陽明学者)も、かつてはここで学問に励んでいたそうです。

【賀茂神社】

加茂町といえばこちら!ですね。15年前のそぞろ歩きでもお邪魔しました。

賀茂神社の歴史は古く、1300年代に遡ります。

神社境内にある湧き水「宮水」が、この集落の井戸水の源泉として利用されていました。

この辺りは米子になる以前『賀茂の浦』という地名でした。

お米を研ぐことをこの地域では「よなぐ」と言っていたそうです。

お米を研ぐ井戸「よなぐ」+「井戸」が訛って、『米子』になったという説があります。

【町内案内図】

東町にある公園。この辺りも昔は加茂町だったそうで、その頃の町内案内図を倉敷さんに見せていただきました。

【ひととき】

お家のようにくつろげるお店を発見!芸人の山田ちゃーはんさんのお母様のお店でした。

店内には常連さんが集まっていましたよ(^^)

普通の家だったのを店主の長男(ちゃーはんさんのお兄さん)がリフォームして4年前にお店としてオープンされたそうです。

【上代】

おそば屋さんの上代へ。店主の仲田さんに話を伺いました。米子でお店をだされて23年だそうです。

もともと仲田さんはオーダーメイドのお店をしていましたが、このままでは仕事がなくなるだろうと考え

大好きだった「そば」へと転向されました。お店の前の道は、かつては「閻魔通り」と呼ばれていました。

成実地区 NO.04

令和元年7月放送

【石碑】

大きな石碑が建っていますね!脇坂さんにお話を伺いました。

この辺りの土地改良したときの記念碑だそうです。

【新山要害山】

こちらの小高い山。鳥取県側では「新山要害山」

島根県側では「安田要害山」と呼ばれているそうです。

尼子時代には福山源五郎の居城でした。

要害山・・・地形が険しく重要な場所に築いた砦

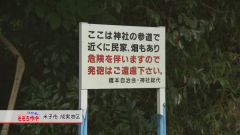

【看板】

「ここは神社の参道で近くに民家、畑もあり危険を伴いますので発砲はご遠慮下さい。」

こんな看板がありました。掃除をされていた乘本さんにお話を伺いました。

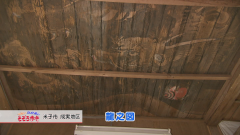

【阿陀萱神社/宝石山】

鳥居の前には大きな巨石が。乘本さんに伺うと、

「ある日突然天から降ってきた隕石で、その時一夜の間に山が出現した」という伝説があるそうです。

この巨石は安産祈願の石として祀られているとのことです。

立派な社殿がありました。鎌倉時代には建立されていたと文献が残っているとのこと。

天井には古曳盤石が描いた龍之図がありました。

古曳盤石・・・米子市榎原出身の画家。江戸の後期~明治時代に活躍した。

龍之図・・・・画を極めるため東京へ旅立つ前に志願達成を祈願して絵を奉納しました。

【cafe遠音】

時間帯でBGMを変えている、音楽にこだわったこちらの遠音さんにやってきました!

珈琲にもこだわっているとのことで遠音ブレンドを注文させてもらいましたよ!(^^)

店主の瀬尾さんに店名の由来などを伺いました!いつまでもゆっくり音楽を聴いていたいたくなるお店です。

【ヴァイオリン作り/山根さん】

自宅の工房でヴァイオリンを作っている方がいらっしゃるとのことで伺いました!

もともとは修理をしていたそうですが、自分でも楽器を作ってみたいと、今では制作も行っているそうです。

「結婚や子育てと忙しく、ヴァイオリンを作ってはいるけれど

集中してずっとやって来た訳ではないので、販売先などはありません・・・」

とのことでした。細かな彫り物をした個性的なヴァイオリンなどもありましたよ(^^)

気になった方は、

弦楽器工房 木歌-もっか- 0859-26-1526まで!

【狸たぬきタヌキ!】

玄関先が信楽焼だらけなお宅を発見!この日はお留守でしたが、後日お話を伺いました。

「集め始めたのは10年前。表情が一つ一つ違う信楽焼の魅力に、収集が止まらなくなってしまった」とのことでした。

【文次郎ロード】

成実公民館へ。ここにはかつて小学校がありましたが、通学路が狭く荒れた山道でした。

その道を通学する子どもたちの為に、昭和20年から5年ほどかけて道を整備したそうです。

道には小さな石碑があり、石には「With out discrimination(分け隔てなく平等に)」と刻まれていました。

成実小学校では今も『文次郎ロード』について学ぶそうです。

橋谷文次郎氏<明治7年~昭和29年>

30歳のときに渡米し、自由と博愛・奉仕の精神を培って帰国しました。

大高地区 NO.03

令和元年6月放送

【12年ぶりの再会】

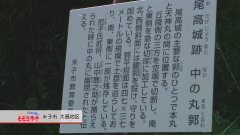

この地域を歩いたときにお会いした渡辺さんと再会しました!今でも野球をされているそうです(^^)

尾高城跡の草刈りもボランティアでされているそうで、一緒に尾高城跡へ。

山中鹿之助が幽閉されていたとされる中の丸跡地も見ました。

【テモミジョーズの皆さん】

タイヤの太い自転車<ファットバイク>を見つけました!

話を伺ってみると、砂浜などを走るために太いタイヤなんだそうです。

撮影したこの日は『皆生・大山SEATOSUMMIT』の前日でした。

会社の皆さんでSEATOSUMMITに参加されるそうで、このファットバイクで大山を走るとのことでした。

「普通のロードバイクと違って走りにくいのでは・・・?」

と伺ったところ、試乗させてくれました!

「あ、普通のより安定感があって快適ですね!」

大会当日は会社名の入ったキャンピングカーを初お披露目だそうです。

話を伺ったこちらの建物、もともとはレストランだったのですが今は閉められたところを買い取られ、

お店の本部として使用されているそうです。テモミジョーズはリラクゼーションがメインですが、

化石と水晶の販売も行っているそうで、色々見せていただきました!

お店としてのオープンは夏から秋を目途にされているそうです。楽しみですね!

【ペンションミルキーウェイ】

ご主人はもともと広島で銀行員をされていましたが、ペンション経営の夢があり

親御さんともあまり離れていない場所でとのことで、この地に決めたそうです。

館内にはリースやドールハウスが沢山ありますが、全て奥様の手作り!カーテンやベッドカバーなども奥様作ですよ!

ペンションの一角を改造して、ドールハウス作品が飾れるようにするそうですよ(^^)

【画家】

画家の方がいらっしゃるとのことで訪ねました!

ツーリンさんは1年半ほど前から、この静かな環境が気に入ってこちらで生活されているそうです。

細かい作業が大好きとのことで、点描の作品も作っておられました。

今年の8月には米子市内のONE’Sの2Fで個展をされます!楽しみですね!

【エノキの丘ワイルドガーデン】

看板を見つけたので伺ってみました。

庭の手入れをされていた三谷さんは大阪出身。転勤でこちらに来た際にこの地域が気に入り定年後もこちらに住まれたそうです。

大きな樹が庭にありましたが、それが「エノキ」だったのでこの名前にしたそうですよ(^^)

花壇にはそれぞれ看板がつけられ花の名前が丁寧に書かれていました。

エノキの丘ワイルドガーデンのファイルもあり、さらに詳しく書かれていましたよ!時折通りがかりの方が入って花々を見て行かれるそうです。

和田・富益地区 NO.02

平成31年3月放送

【弓ヶ浜・白浜青松そだて隊】

多くの地域住民の方がマツの育成に取り組まれていました。

安達さんに話を伺うと、この活動は今年で11年目を迎えたそうです。

この日は松くい虫の予防の為の作業を行っていました。隊のメンバーはおよそ60名ほどで、その約半数が

交代で活動を行っているそうです。この日は400本ほど作業する予定だとか!

【釣船神社】

この地域の歴史に詳しい岸本さんにお話を伺いました。

この神社は山颪源吾が厄除けとして、歓請したそうです。

山颪源吾・・・

米子市和田町出身。江戸時代に江戸・大阪相撲で関脇として活躍した力士。

半日閑話/大田南畝 著

江戸時代後期の随筆。南畝が54年間見聞した雑事を記した書

半日閑話の中に「釣船清次」の話があり、この名前を書いた紙を戸口に貼ると病がたちどころに治った。

この話がたちどころに広まりこの名前を記した札を多くの人が求めたそうです。

このことから、岸本さんは山颪源吾がその札を手に入れて地元に持ち帰ったのでは・・・?とのことでした。

【弓浜支え愛センター/和田ふる里オレンジカフェ】

中に入ってみると、沢山の人がいらっしゃいました。地域の憩いの場として提供されている場所だそうです。

地域の人々で地域活性と、認知症を学び支えあおうという活動をされています。

参加されている皆さんも楽しそうですね!(^^)

【和田公民館】

公民館の中では皆さんが雛人形を飾っていました。

お話を伺った安達さんはこちらに雛人形を寄付されたそうで、昔の雛祭りの様子なども教えていただきました。

飾りを担当されていた先灘さんに伺ってみると、「毎年飾りをしているが、1年に1回しかしないので忘れてしまう(・・;)」

とのことでした。沢山パーツがありますもんね!中には60年以上までの雛飾りもありました。

【和田荒神こども太鼓】

公民館の2階では、こどもたちが元気に太鼓を鳴らしていました。

荒神神楽太鼓からの流れを汲む和田の荒神太鼓。

9年前に訪れた際に太鼓を叩いていた小さな女の子も、高校生になっていました!

折角なので一緒に太鼓を演奏させていただきましたよ(^^)

荒神太鼓・・・醤油屋や酒屋などにある桶を材料に作られる桶太鼓が始まりといわれる。

【趣味のカラオケルーム】

和田の方々が集まる場所があるとのことで、伺ってみましたよ!

場所を提供されている矢倉さんに話を聞いてみました。中に入ってみると、立派なカラオケルームが!

「浜愉歩会-はまゆうかい-」という名前で毎週1回集まっているそうです。

最年長の安達さんは、その昔出場した“NHKのど自慢”で特別賞を受賞した実力者!

僕も一緒に歌わせてもらいましたよ(^θ^)~♪

啓成地区 NO.05

平成31年1月放送 米子市博労町、勝田町編

【勝田神社】

取材をした日は1月5日。お正月明けで初詣の方が多くいらっしゃいました。

僕もお参りしましたよ!

『今年も健康にそぞろ歩きで歩けますように!』

近くの東山中学校野球部の皆さんも参拝に来られてました。

実は…僕の息子もこちらの野球部に所属してます!(笑)

【でこまん】

米子と言えば“でこまん”ですね!

お店を出されていた浜田さんにお正月の売れ行きを伺うと、『お陰様で大行列でした!』とのこと。

こちらの浜田商店さんは創業して100年以上!浜田さんのお祖父さんの代から続けているそうです。

でこまん…「絵に描いたようなお饅頭」が名前の由来

【そだ商店】

僕が高校生の頃毎日のように通っていたこちらのお店!

東高の生徒がよく立ち寄るお店です。店内の感じも変わってない!

色々な思い出が蘇ります(^^)これからも頑張ってくださいね!

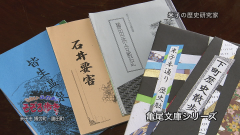

【米子の歴史】

米子の歴史を調べている亀尾さんにお話を伺いに、博一会館へ。

毎月「けいじょうかわら版」に米子の歴史を掲載されています。掲載を始めてから15年目!

長く続けていらっしゃいます。掲載したものをまとめた『亀尾文庫本シリーズ』はご自身の手作り!

60歳から米子の歴史を調べはじめ、早30年。

後世に歴史を伝えたいと、使命感に燃えていらっしゃいました。

【成谷湖月堂】

こちらも昔からある和菓子屋さんです。

お話を伺うと、創業して約120年だとか!今の成谷さんで4代目。

昔から代々受け継がれた田舎饅頭が有名です。あんこがギッシリ!美味しいですね!

今後の目標は「チョコレートを使用したお菓子を作りたい」とのことでした。頑張ってくださいね!(^^)

【本源寺跡】

道すがらにあるこちらのお地蔵さん。浜田さんにお話を伺うと、

ここにはかつて本源寺というお寺があったそうで、現在も8月の地蔵盆のときには地域の方が祀っているそうです。

近くに荒尾家墓所があると伺って案内していただきました。墓所には荒尾之茂《16代当主》の歌碑もありました。

本源寺・・・荒尾成倫《4代目米子領主》が自身の菩提寺として建立

荒尾家・・・明治維新への功績により華族となりました

【勝田町自治会】

勝田町自治会長の角田さんにお会いし勝田東会館へ。

こちらでは自治会活動が盛んに行われていて、校区別ではなく自治会の運動会をされているそうです。

その他にも、茶会や避難訓練など活動は多岐に渡ります。

これからも自治会の皆さんと協力して色々な活動頑張って下さいね(^^)

【森時計店】

こちらの時計店も長く商売をされています。

店主の森さんに話を伺うと、現在の森さんで3代目。創業して約100年だそうです。

今年の目標を伺うと、「仕事を沢山こなしたい」と。

修理を待つお客さんも多いので次々直していきたいですねとのことでした。形見の時計修理が多いそうです。

思い出の品の修復、これからも頑張って下さいね!

彦名地区 NO.03

平成30年年8月放送

【祥雲庵】

お堂を発見しました。谷口さんにこちらについてお話を伺いました。薬師堂だそうで、中には立派な仏像が安置されていました。

建立時期は諸説あり、水害時にこの像が彦名の浜に流れてきて、それを直してここに納めたとの言い伝えがあるそうですが、

記録に残る中海の水害は「奈良時代/平安時代/江戸時代」このいずれかの時代であろうとのことでした。

お堂内には一緒にお大師さん(弘法大師)も祀られていました。

お大師さん・・・春の年中行事で旧暦の3月21日に行われる

【初代米子町長】

明治22年に米子町が発足し、初代町長となった方が彦名出身の遠藤さんとの事で、石碑が建立されたそうです。

昭和2年に米子町が市制施行して米子市になった際の町長も彦名出身の西尾さんだったそうです。

【山本商店】

米子高専生にはおなじみの山本商店へ。と、思ったら「ド近所さん!」の番組でおなじみのとまるくんに

出会いましたよ!こちらはとまるくんのお祖母さんのお店だそうです。お祖母さんの山本さんにお話を伺いました。

昭和40年に日南町菅沢から彦名へ移り住み、商売を始めたそうです。

【大根島石】

暑い中草取りをされている方が。亀家さんは、ボランティアでされているそうで、こちらの建物に使われている石に

ついて教えていただきました。この石は堤防にも使用していた「大根島石」とのことでした。

この建物は柴田米市さんの建てた家だそうです。かつので船着き場があった場所も案内していただきました。

ここから彦名と安来を結ぶ定期船が昭和30年中頃まで運航していたそうです。

柴田米市・・・アメリカに渡り、事業を行い成功。帰国後、彦名に船着き場を整備した。

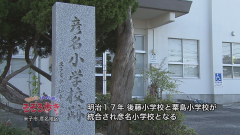

【後藤小学校跡】

6年前のそぞろ歩きでもお世話になった川端さんにお話を伺いました。

灘町後藤から来た方々が開拓をして、後藤村を作りそこに小学校が建てられました。

明治17年後藤小学校と粟島小学校が統合され、彦名小学校となったそうです。

【下粟嶋観音堂】

観音堂も案内してもらいました。中には観音像が。その隣には粟嶋神社の

八百比丘尼像、お大師さんも安置されていました。

【米子水鳥公園】

渡り鳥は冬のイメージがありますが、この暑い時期はどんな鳥がいるのでしょうか?桐原さんにお話を伺いました。

年中鳥は飛来してくるそうで、この時期は鳥の親子が見られるそうです。米子水鳥公園の中には体験コーナーもあり、

撮影にお邪魔したときは缶バッジ作り体験もありました。

【鷲見さん】

家の庭で作業されている方を見つけたので話を伺いましたよ!『幹之メダカ』というメダカをみせていただきました。

メダカは金魚の水槽の水を作るのに飼っているとのことでした。

水槽の中にはらんちゅうが沢山いました。趣味で飼っているそうです。すごい!

飼い始めて7~8年。いつかは品評会に出したいとのことでした。頑張ってください!

福米西地区 NO.02

平成30年5月放送

【薬師堂】

この地域の歴史に詳しい福原さんにお話を伺いました。

こちらの薬師堂は江戸時代からあったそうですが、大正8年に

この辺り一体が大火に遭ったそうです。昭和54年に無病息災を

願って再建された薬師堂。毎年8日には地域の皆さんがお参りされるそうです。

【スキー歴60年】

福原さんは22歳からずっと、スキーを続けているそうです。

シーズン券を毎年買って通うほど好きなスキー。地域の小学生にもスキーの指導を行っているそうです。

【中川さん】

なにやら作業をされている方を見つけました。伺ってみると、木で出来た小さなキッチンが!

こちらは工房兼作業場だそうで、趣味で始めた木工細工が高じて色々作っているそうです。

畑もされている中川さん。家で食べる野菜を作っているそうで、楽しそうにされてる顔が印象的でした。

【西福原神社】

2006年のそぞろ歩きでも伺ったこちらの神社へ。12年ぶりに生林さんとも再会しました!

こちらの神社では「八朔祭り」という、毎年8月31日に米の豊作を祈願する祭りが200年以上行われています。

子供神輿もありました。夏祭りの際に、小学1年生から4年生が担いで、町内を巡るそうです。

【堀川公園】

公園にやってきました。遊んでいる子どもたちに話を聞きましたよ!

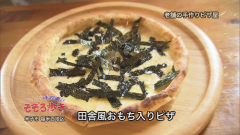

【ピザハウスBELL】

米子で『ピザの店』として知られるこちらのお店。店主の中嶋さんにお話を伺いました!

おススメの田舎風おもち入りピザを注文しました(^^)オープンされてから今年で39年!

注文を受けてから生地を捏ねてのばし、ピザを作るご主人。昔から変わらぬこだわりだそうです。

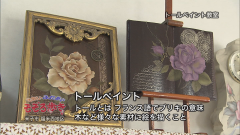

【トールペイント】

自宅ででトールペイントの教室をされている原谷さんを訪ねました。教室を始めて30年ほど。遠くは倉吉から

生徒さんがいらっしゃるそうですよ!

原谷さん曰く、『大人の塗り絵』として楽しんでもらいたいとのこと。

ウェルカムボードやウェディングボードなど様々なものを生徒さんが作られるとのことでした。

トールとは・・・フランス語でブリキを意味し、木など様々な素材に絵を描くこと

【おでん屋さん「なん枝」】

夕暮れ時の赤提灯に惹かれてお邪魔しました。このお店の先代である井上さんにお話を伺いましたよ!

朝日町にあったおでん屋さん「お多幸」で学び、こちらで商売を始めて50年。

今は息子さんが後を継いでおられます。

おすすめの具をいただきました。なんと、『スペアリブ』 です!ものすごく柔らかくて美味しかった~!!

この他にも、奄美大島出身の奥様の郷土料理、

玉子巻おにぎりもパクパク食べ進めれる美味しさでした(^^)

これからも長くお店を続けてくださいね!

明道地区 NO.03

平成30年1月

【神野鍛冶店】

以前こちらを訪れた際にもお会いした神野さんのお店に行ってみましたよ!

10年ぶりの再会です!お元気そうです(^^)

画家としても活躍されている神野さんの絵を見せていただきました。

裏側から見た大山が神野さんは好きなんだそうです。

そして本職である鍛冶の仕事現場。この仕事が楽しくて大好きとのことでした。

【ハッピー大山の絵じんの】

神野さんが見てほしいものがあると案内してもらったこちら、

神野さんの絵のギャラリーでした!素敵な絵が沢山ならんでいましたよ。

4年前に購入し、念願だった個人ギャラリーにされたそうです。

鎧もあったので、これは?と伺うと

「米子城が出来たら寄付をするために置いてある」とのことでした。

仕事に趣味に、これからもお元気で!ギャラリーも楽しみです♪

【び・かむ】

素敵なお皿などが並んでいたので見せてもらいました!

こちらの商品は出西窯の焼き物です。

店主である亀島さんが斐川町の出身で出西窯の方とも懇意にしている関係で

お店に出西窯の商品を扱うようになったそうです。

米子でこれだけ商品を揃えているのはこちらのお店のみだそうです。

出西窯・・・出雲市斐川町にある窯元

【れんが通り】

昔のメインストリートとも言えるこの通り。

今は亀島さんが通りに花を飾る運動などをしているそうです。

【plus one】

素敵なお店があったのでお邪魔しましたよ。

店主の小竹さんにお話を伺うと、2年前にオープンされたお店だそうです。

小竹自身が、リネンやコットンの製品が好きでそういった商品を集めたお店にしたそうです。

素敵なお客さんに恵まれて「今が一番楽しい」との事。

リネン(麻)素材の服を触ってみましたが、素材が柔らかくて気持ちよかったです!

小竹さん自身も展示会などに行くとまずは触って感触を確かめてから

デザインなどをみるそうですよ(^^)

【丸木屋】

僕が中学や高校のときにお世話になった学生服屋さん!

お話を伺いましたよ!以前は法勝寺町でされていてこちらに3年前に移転されたそうです。

その昔は裏ボタンや裏地など色々こだわった制服がありましたが、現在は至って標準的な学生服のみです(笑)

今はストレッチ素材でスリムタイプの制服が人気だそうで、家で洗濯も出来るそうですよ!

とても古くからご商売をされていて、現在で3代目になるそうです。

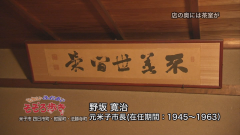

【平野屋呉服店】

こちらも老舗のお店ですね。28歳でお店を継いだ平野さん。お若いですね!

こちらの建物は相当古く、なんと天保2年(1831年)に建築されたものだそうです!

天井を見上げても立派な梁!すごいですね!

黒い看板があったので何か尋ねると、昔は反物は値札もなく販売されていたけれど、

「当店は値札を付けて適正価格で販売してます」という意味で掲げた看板とのことです。

店の奥も特別に見せてもらいました!箱階段があり、2階に上がると茶室がありましたよ。

平野さんのお母様がお茶の教室をされたり、来客の際にはこちらでお茶を立てたりしているそうです。

部屋には元米子市長である野坂寛治さんからいただいた書も飾られていました。

書の言葉が気に入り、先代が平野家の家訓にしたそうです。『世間の栄を羨まず』

これからも若い感性を取り入れつつ長くお店を続けていってくださいね!

河崎地区 NO.01

平成29年11月放送

【トリスポ米子】

こんなに立派なテニスコートがあるんですね。テニスをしている方に

お話を伺うと、昨年の12月に出来て、今年の1月から稼動しているそうです。

テニスだけでなく、フットサルも出来るコートになっていました。

こちらの施設では、スポーツを年代問わず身近に感じてもらえるように色々

イベントも企画しておられました。是非足を運んでみてくださいね!

テニスをしていた子どもたちにも話を聞いてみましたよ(^^)

「試合が楽しい!」とのこと。これからも頑張って、有名な選手になってね!

【あごなし地蔵】

2003年に河崎地区を歩いたときに見つけたこのお地蔵さん。

場所が移動されてました。歯痛にご利益があるといわれています。

織田さんにこのお地蔵さんがいつからあるのか尋ねると、「定かではないです」とのこと。

その昔、小野篁がこちらにたどり着いた際に置いて行ったと伝えられているそうです。

小野篁・・・

平安時代の役人・文人で朝廷に逆らい隠岐に島流しされた人物

【河崎公民館祭】

先ほどお話を伺った織田さんから、公民館祭をしていると伺ったので

お邪魔してみました!生憎の雨でしたが、盛況でしたよ!

織田さんの育てた菊も飾られていました。

JA西女性会の皆さんにもお話を伺いましたよ!

苗から育てたトマトのケチャップが一番人気で売れているそうです。

「一から作ってるんですね!(驚)」

【作品】

祭にきていた子どもたちからポン菓子貰っちゃいました!(^Q^)

館内に入ると、色々な作品や部活の紹介ポスターなど沢山ありました!

『俳画』といわれる俳句とその句にちなんだ絵が描かれている作品もありましたよ。

これからも素敵な作品を作ってくださいね!

【お茶クラブ】

お茶クラブの子どもたちが茶菓子を持ってきてくれましたよ。

この日は沢山の来場のお客さんにお茶を立てておもてなしをしたそうです。

【らんちゅうの提灯】

天井にらんちゅうの提灯が飾られていました。作られた松山さんにお話を伺いましたよ。

卵かららんちゅうを育てているそうで、生き物は飼いにくいという方向けに作った作品だそうです。

今後は品評会などにも出していきたいと夢を語っておられました(^^)

この日はらんちゅうを1匹100円で販売されてましたが、

「破格ですね・・・」驚きました。

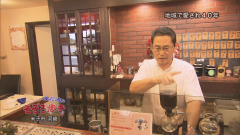

【エルコーヒー】

こちらも昔からあるお店ですね。店主の井口さんにお話を伺いました。

元々は大家さんが営業されていたお店だそうで、開店から40年くらい経つそうです。

今は井口さんご夫婦が引き継がれて、10年ほどとか。

『エル』というのは大家さんが飼っていた犬の名前だそうです。お店のマッチにも描かれていました。

こちらのコーヒーはサイフォン式で入れておられました。最近では珍しくなりましたね。

サイフォン式のコーヒーは提供温度が高いので、ブラックで飲む方は

5分くらい待つと温度が下がり美味しいそうですよ!

「5分経ちました・・・

あ!香りがまろやかになりました!」

店内には先代から引き継いだこだわりのスピーカーからお洒落なジャズが流れていましたよ。