米子市エリア の記事一覧

加茂地区 NO.02

令和5年8月放送

米子市加茂地区

【加茂公民館】

令和2年に新しくなった加茂公民館にお邪魔して、館長の和泉さんにお話を伺いました。

この日は、夏休み子ども祭り2023が開催されていました。

広くなった駐車場を活用して、働く車を呼べないかと計画。 コロナの影響で延期になっていましたが、満を持して開催されました。

◎はたらくくるま大集合

【消防団・パトロール体験】

加茂地区の消防団員は約15名。

平均年齢が高いこともあり、体験イベントを通じて、若いお父さん世代の団員が 増えてくれれば、とお話してくださいました。

【自衛隊・軽装甲自動車】

道路を走っているのを見かけたことがありますが、間近で見る機会がない軽装甲自動車。最前線で活躍する車で、装甲が頑丈で、砲弾戦に優れています。 中を見せていただきましたが、思っていたよりシンプルなつくりです。

貴重な車に乗ることができるのもこういったイベントの特長ですね。

【工作・紙とんぼづくり】

牛乳パックを利用した竹とんぼならぬ、紙とんぼ。

僕も挑戦させていただきました。

【スーパーボールすくい】

子供会主催のスーパーボールすくい。 コロナが落ち着いてきて、開催されたお祭りで 子どもたちの笑顔いっぱいな様子にお父さんも思わず笑顔(*^▽^*)

【サイクルハウス あんどう】

平成元年頃、安藤さんのお父さんが始められた『サイクルハウスあんどう』

跡を継いでから10年くらい。

昔は米子市内に40~50件くらいあった町の自転車屋さんも現在は10件ないくらい なんだそうです。

今でも、お父さんの時代に購入された方が修理を依頼されることもあり、地域になくてはならないお店の1つです。

店頭に試乗車が何台も置かれています。 運転免許を返納された方が購入を検討されるそうですが、僕も電動三輪車を試乗させていただきました。

ボタンも分かりやすく、電動なので、スイスイ進めます。

試乗ができるのは嬉しいですね。

【正道カラテ】

武尊選手も小学2年生から通っていた正道カラテさんにお邪魔しました。

7月末に開催する大会に向けて、園児から小学校低学年までの女子が男子に負けないように稽古中でした。

お兄ちゃんの影響で空手を始めたというお子さんも多く、

『大会で優勝できるように! 』

『カラテのチャンピオンになりたい!』と将来の夢を話してくれました。

【オカモトコウボウ】

家具職人をされている岡本さん。

家具のリメイクやリペアをされています。

実は僕の同級生です。

工房へ案内していただきました。

依頼を受けて、修理作業をするため、在庫は置いていないそうです。

カホーンやウクレレなども作成されています。

ウクレレを弾かせていただきました。

オカモトコウボウへのお問い合わせはインスタグラムから

大篠津地区 NO.03

令和5年5月

米子市大篠津地区

【掩体壕(えんたいごう)?】

前回訪れた2016年にもお会いした方と待ち合わせをしてお話をうかがいました。

飛行機を格納する掩体壕だと思っていましたが、

この建物は、予科練時代のタービン室(発電する場所)だったそうです。

美保中学校は、予科練時代の兵舎を利用して開校されたそうで、今も美保中学校の校歌に 予科練の文字が残っています。

【掩体壕】

大篠津には、掩体壕が2つあるそうで、そのうちの1つに案内していただきました。

【大篠津公民館】

岡田さんに、公民館も案内していただきました。

米子空港の滑走路が延長される際に、町の半分が移転することになったそうで、 写真が好きな人が撮影した当時の写真を集めて、展示されています。

美保映画館

【NPO法人 ひだまり】

交通弱者と呼ばれる、公共交通の利用が難しい方々の送迎などのサービスを行っておられます。

要支援、要介護など、認定を受けられている方が利用されています。

ドライバーは15名

月の利用回数は300件。年間で3500~3600件だそうです。

利用用途の1番は、通院。買い物で利用されるケースも多いとのことです。

バスや電車も、乗り換えが必要なため、ドアtoドアのサービスが、必要とされています。

利用者さんから『助かっています』との声をいただくことができて、『励みになっています。』と話してくださいました。

【和田御崎神社】

宮司の息子さんにお話をうかがいました。

一番古い棟札には、1659年と記載されているそうですが、それ以前より前に、奥の森に本宮があったと言われています。

拝殿に特徴があり、2つあります。

左の拝殿は、お稲荷さんが祀られています。

江戸時代末期、和田に住む人が、京都へ行った際、偉い方に和田御崎神社があることを伝えたところ、京都のお稲荷さんが勧請されることになったそうです。

宮司自ら描かれた天井絵を見せていただきました。

【御崎の森】

弓ケ浜半島にあまり自生していない植物が確認されている 貴重な森で、もともとはここに本宮がありました。

【さかもと】

昭和21年の12月に創業して77年(2023年5月現在)

もともとは、氷水(かき氷)販売から始まって、境港の製麺所の方から教わったラーメンが 今も続いているそうですよ。

人気メニューのサービス定食をいただきました。

品数も多く、美味しかったです。

【X-TREME】

松?さんにお話をうかがいました。

もともとは車の修理をされているそうですが、 ご自身や家族のバイクが置いてあります。

音楽もお好きで、ギターやベースをされているそうです。

かわいらしいうさぎがいました。

ロップイヤーという垂れた耳が特徴的なうさぎです。

コロナ禍で、飲みにいくことができないので、作られたというバーは、 もはやお店です。

外国からの友人が来た際には、セッションをすることもあるのだとか・・ 贅沢な空間です。

【安田店】

駄菓子屋さんへおじゃましました。

大篠津小学校の2年生が町探検の一環でお邪魔した際の お礼の手紙が壁にかけられています。

懐かしい駄菓子が多いです。

僕も、くじに挑戦してみました。

1~11が当たり! ここで僕が当たれば(運を)持っていますが・・・

結果は、

・・・・65番。 残念ながらはずれです。

懐かしい青リンゴの味、子どもの頃の記憶がよみがえりますね。

福生東地区 NO.03

令和5年3月 福生東地区

【八代荒神社】

昨年11月にくちなわさん神事が行われた八代荒神社で、 前回もお世話になった安井さんと待ち合わせをしてお話をうかがいました。

実際の神事でも使用した、しめ縄で作成されたわらヘビ。

セットの亀が珍しい特徴の一つです。

伝統文化を今も変わらず続けていらっしゃるのは地域の絆の証ですね。

亀の飾りについて、記録に残る資料はないそうですが、 海亀で、海が荒れたり、氾濫を防ぐこと、豊漁になるよう願いを込めたのではないかとのことです。

【八幡新兵衛の墓】

皆生を開拓した八幡新兵衛さんの墓に案内していただきました。

1580年代の尼子氏の浪人で、砂地で荒野だった皆生の開拓を始めたといわれています。

2022年のほ場整備が行われるまで、明治20年代からずっと同じ区画だったそうです。

【アグリフッド皆生】

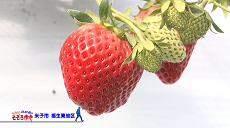

この春新しくできた、観光農園 アグリフッド皆生さんにお邪魔しました。 いちご狩りが体験できる施設です。

向かいのハウスではミニトマト、周りの畑ではさつまいもを育てておられます。

僕もいちごを食べさせていただきました。

甘くておいしかったです。

週2日(月・金)で予約制で営業されています。(2023年3月現在)

【凧部屋】

前回、安井さんに案内していただいた凧部屋が新しくなったとのことで、 案内していただきました。

この日集まっていたのは、福生東小学校で年始に開催されたたこあげ大会で凧を上げたメンバーと干支凧に名前があるメンバーだそうです。

干支凧は毎年年男が作成されているとのことです。

【PlayFieldがいな】

2022年4月にオープンしたPlayFieldがいなさん 親子で楽しむサバゲ―場です。10歳以上のみ利用可で親子だけでなく、大人同士でもお楽しみいただけるとのことです。

おもちゃの銃でBB弾を打ち合うサバイバルゲーム。1試合3分。

独自のルールを設けて、楽しめるそうです。 人数が少ない場合、事前に予約すれば本田社長と息子さんがサポートで参加される場合もあるそうです。

僕も体験させてもらいました。

サバゲーは初めてですが、面白かったです。

【PAPILLON SCHOOL(パピヨン スクール)】

フランス語で蝶々という意味だそうです。

英語とフランス語を教えておられるフランス人のデイビッドさん。

来日10年目だそうです。

教室には、2歳から大人の方まで、幅広い年代の方が通っておられます。

【パピヨンホームステイ】

ゲストハウスです。

一階に共有のリビング。

二階には『KAIKE』 『DAISEN』 といった米子に所縁がある名前の部屋と 自分のお酒を持ち込んで飲むことができて、ゆっくりとコミュニケーションをとることができるゲスト用のプライベートルームがあります。

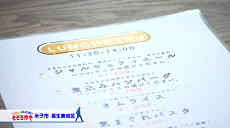

【食堂市場】

2022年9月オープンされた食堂市場さんにお邪魔しました。

おすすめはメニューの一番上にある『シャルキュティエール』

フランスの伝統料理で、豚肉のトマト煮込みです。

ガッツリかなと思いきや、さっぱりしていて美味しいです。

ランチメニューには、自家製野菜のサラダとスープがついてくるそうで、 この日のスープは、ウクライナのボルシチ。

【Forteトランポリンクラブ】

保育園・幼稚園児から大学生まで10名くらいが在席する トランポリンクラブです。

毎年、中国ブロックの代表として国体に出場するなど、強豪チーム。 2023年6月に開催される中四国大会では、出場する全クラスで優勝を目指し週5日、練習を頑張っておられます。

尚徳地区 NO.02

令和5年(2023年)1月放送 米子市尚徳地区

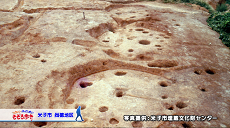

【国史跡 青木遺跡】

米子市埋蔵文化財センターの高橋さんにお話をうかがいました。

昭和46年~52年に調査が行われ、弥生時代中期から奈良時代の住居跡と古墳であることがわかったそうです。

竪穴住居跡が206棟、掘立柱建物跡260棟、古墳は55基見つかり、調査当時としては西日本最大級だったそうですよ。

お邪魔したこの日は、雪を被っていますが、教科書でみる前方後円墳の形です。

5~8つの住居が一つの集落になっていたことがわかります。

丸く植栽されているところは、当時の住居の位置や大きさがわかるようになっているそうです。

【支え愛の店ながえ】

永江地区の拠点。交流の場所として、地域の皆さんが運営している 支え愛の店ながえで松井さんにお話をうかがいました。

買い物難民を救おうと県の事業に名乗りをあげたのが始まりで、2023年2月で10年を迎えられます。

食料品やお菓子もあり、涙が出るほど喜んでくださる方もいらっしゃると話してくださいました。

【支え愛ネットながえ】

鳥取県ギフ鳥-GifTori-:ふるさと納税の仕組みを活用して、鳥取県の地域づくり団体を応援することができる制度に登録されています。

2023年4月には、運動施設などをオープン予定とのことです。

地域包括支援センターを設置することで、米子市からの設置料で運用するなど、 地域のみなさんの知恵と工夫で成り立っています。

【カーシェアクラブ】

ドライバーのお一人が、「話を聞くなら!」と代表の木下さんを呼んでくださいました。

永江地区在住の方が対象で、お出かけや通院など、車の外出を支援されています。

ドライバーは10名。利用される方は124名。(2023年1月現在)

利用した距離に応じて料金がかかりますが、預かり金として積み立てて、必要経費を超えた場合、お金は利用者さんで分割してお返しされるそうです。

ドライバーの皆さんは完全にボランティアということで、本当に頭が下がります。

【尚徳公民館】

地域の歴史に詳しい田子さんにお話をうかがいました。

入り口には立派な門松。 地域のみなさんで制作されたそうですよ。

尚徳地区を花であふれる街にしよう!と10年以上前から、法勝寺電車の線路だったあたりに『尚徳和みのロード』が設けられました。新出雲街道でもあるこの道には、プランターに植えられたパンジーやビオラが咲いています。

田子さんは、尚徳和みのロード運営委員会のメンバーのお一人です。

お邪魔したこの日は、雪を被っていましたが、毎年2回、学校や地域の団体で季節に合わせて植えているとのことなので、そうやって、地域のつながりが維持されているんですね。

【法勝寺川決壊】

地域の歴史に詳しい香田さんにお話をうかがいました。

明治19年の9月に暴風雨によってこのあたりが決壊したそうです。

現在でも、その当時の名残が残っています。(写真右、看板の赤丸)

【下安曇(しもあずま)の由来】

福岡市志賀島を本拠地に栄えた古代豪族である安曇族(あずみぞく)が全国に散らばり その名を地名に残したと言われています。

【樂樂福神社】

日野郡のイメージがある樂樂福神社ですが、米子にもありました!

立派なしめ縄は、住民の皆さんが総出で作られたそうです。

境内には、土俵もあり、お祭りで奉納相撲が行われていたとのことです。

【河田酒店】

入った瞬間に目に入った看板。

久米桜酒造のお酒のラベルとのことですが、カラフルな公会堂! 店主の河田さんにお話をうかがいました。

町の酒屋さんが姿を消していて、先代であるご両親は、廃業してもいいと思っていたけれど、 自身の好きなお酒を買える場所があまりなく、専門店にしたらいいのでは?と10数年前にお店を引き継がれました。

実は、河田さんには以前にお会いしたことがありました。

山陰のお酒が中心で、5つの蔵のお酒が並んでいるそうですが、種類が豊富です。 面白いラベルのお酒も数多く並んでいます。

全部好きとのことですが、おすすめは、日置桜の糸白見(いとしろみ)。

若桜町の田んぼがある地域の名前のお酒です。

お米にこだわり、無農薬、無施肥で育てることで、余分なたんぱく質がつくられず、雑味がないお酒になるそうです。

彦名地区 NO.04

令和4年9月放送

僕がパルディアのMCをやっていた18年前に取材させていただいた方と再会しました。(2022年現在)

ガレージにある3台の車は、どれも同じ車種。

後ろは、トラック仕様になっています。かっこいいですね!

前回は、ドクターペッパーの話で盛り上がりました。

この棚には、ちょっと変わったドリンクの空き瓶が並んでいます。

うなぎコーラ、あんまりうなぎの風味などは感じられなかったそうです。

もみじラムネなどは、風味がちゃんとあった。とのことですよ

実は、紺本さんは、すごい方なんです!

2019年の「現代の名工」に選ばれた旋盤の技術をもった、すごい職人さんです。

前回見せていただいたのは、ヨーヨー。

紺本さんが作られるヨーヨーが、世界大会(製作部門)に出品され、3年連続優勝を含め、4回優勝されたそうです。

お嬢さんからのプレゼントのガチャガチャ

こんな商品があったの?と思う商品などを見かけると、 その商品の開発に携わる人の想いや風景を思い浮かべる。 すごい、と思うのと同時にくやしい気持ちになる。と話してくださいました。

【ギター調整の神】

ギター調整の神と呼ばれ、プロのミュージシャンのギターを調整することもある湯島さんにお会いすることができました。

ギターの調整を始めて8年くらい。

現在修理の依頼がきているのは3本くらいで、 ご自身のギターは200本くらいあるそうです。

ギターのボディの音程が悪い箇所を触りながら確かめ、指で押し込んだり、傷を入れて調整。

ギターの弦をはじいた時、音程が悪い箇所があるギターの弦はまばらに動くが、調整するとそれがなくなるとのことで、これがゴッドハンドと呼ばれる所以ですね。

【ブロッコリー】

彦名干拓地でブロッコリーを栽培しておられる畑中さんにお話をうかがいました。

農業関係の会社を退職後、実家の農業。独立して、3年になるそうです。

農協への出荷時間に合わせて夜中からブロッコリー収穫をするそうです。

全て一人で行うため、育てる品種を変えたり、植える時期をずらすなどして、出荷に対応しておられます。

今後は、植えたものを全部収穫できる技術を身に着けてから、面積を増し、お客さんに直接売るような販路を広げられたら・・と話してくださいました。

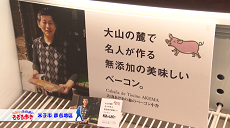

【花房精肉店】

店長の中山さんにお話をうかがいました。

鳥取県東部の指定 畜産農家さんが育てたブランド牛『万葉牛』が人気です。

通常の霜降りは、ちょっとでいい。と言われる方がいらっしゃると思いますが、 この農家さんに限っては、おかわりできるような霜降りがテーマで、ほどよい脂で、あっさりと食べられるそうです。

人気のバーガーをいただきました。

トッピングのベーコンは、大山の麓で名人がつくる美味しいベーコン。

【キャメルスポーツ】

中学1年生から卓球を始めて、34年。お子さんが生まれた年にご自分で卓球場を建てられたという小林さんにお話をうかがいました。

幼稚園児から大人の方まで、30名ほどが通われています。

水曜日はお休みとのことですが、

アスリートコースの子どもたちは、水曜日以外、ほぼ毎日通って、練習しているそうです。

『練習して、試合に出る時が楽しい。』

『試合で、いいボールが決まった時、面白いと思う。』

『目標は、全国大会に出ること』 と話してくれました。

【稲田本店】

来年(令和5年)で創業350年。

お邪魔したこの日は、土曜酔市が開催されていました。

感謝の気持ちを伝えるプレイベントとして行われ、

来年に向けて、さらにイベントも計画されているそうです。

現在のお店は、平成元年に今の場所に移動。その前は、米子城のあたりに酒蔵があったそうです。

店内でも、商品を購入できるということで、案内していただきました。

オーク樽で熟成させた梅酒

米焼酎と北条ワインの赤ワインをワイン樽で熟成させたお酒(35度)

今後、新しい展開も考えておられるとのことで、楽しみです。

福生西地区 NO.03

令和4年7月 福生西地区

今回で3回目のご出演。地域の歴史に詳しい福景さんにお話をうかがいました。

前回は、皆生にあった競馬場のお話を聞きました。 その当時、福景さんは3~4才。

第二次世界大戦の頃から、温泉に注目が集まってきました。 昭和元年には、現在の米子市観光センターのあたりに駅があり、鉄道が整備され、電車が走っていたそうです。

もともとは、車尾村の一部で、かつてこの辺りは、日野川まで松林。

皆生つるや横の道は、100年前のメインストリートで、道幅は、大八車が通れるくらいだったそうですよ。

100年ほど前、街並みを開拓するにあたり、京都を模したとのことで、通りには、一条、二条などの名前がつけられました。

昭和の時代に大きな変貌を遂げた皆生温泉。

今回も貴重なお話を聞くことができました。

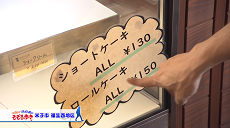

【あかり広場/オティアーノ】

グループホームや就労支援、レストラン運営、障がいのある方の支援などをされています。

内田さんにお話をうかがいました。

ショートケーキやロールケーキがこのお値段!

他の事業所との連携で低価格を実現できるそうです。

利用者が作っている作品も飾られています。

(左)のれん (右)シーグラスのアクセサリー

ビーチコーミング:海岸などに打ち上げられた漂着物を収集の対象にしたり観察したりすること

シーグラス

【地域交流スペース】

やりたいことに挑戦できる場所

取材に伺ったこの日は、利用者のお一人が描かれたパフェが素敵だったので、実際に作ってみよう!と、パフェを作っておられました。

絵を描いたり、詩を書いたり、 みなさんやりたいことに挑戦しておられます。

【SUP・カヤック体験】

大原さんと武澤さんにお話をうかがいました。

ロケ当日は海面が穏やかで風も弱く、こんな日には、SUPは初心者の方でも 余裕でできるとのことです。

2022年6月19日はKAIKE PARA FESが初開催。

構想から7年、米子市が「人に優しい」ユニバーサルビーチとして 皆生海岸を整備したこともあり、今だ!と実行されました。

砂浜でも乗れる車いすに僕も乗せていただきました。

皆生は、新しいこと(もの)が生まれる・・そんな場所になってきていますね。

【レストランたつ美】

レストランたつ美の岡田さんにお話をうかがいました。

創業50年。もともとは岡田さんのおばあさんがやっておられたそうで、 2021年7月にリニューアルOPEN。

雰囲気は当時のまま、新しいメニューに挑戦されています。

つい最近鶏の白子もはじめたそうです。

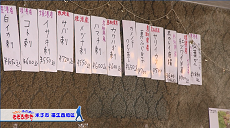

夜は居酒屋、定食の提供もあるそうです。

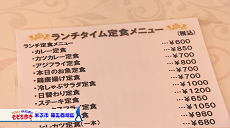

メニューが豊富で、人気の日替わり定食はボリューム満点です。

お邪魔したこの日のメニューはチキンレッグ

僕の顔くらいあります。

【皆生温泉海遊ビーチ】

施設の老朽化に伴い、2021年におしゃれな感じにリニューアルされた 『皆生温泉海遊ビーチ』。

米子市観光協会の石倉さんにお話をうかがいました。

今年は、2店舗(杜々堂and William’s Bananaと長田茶店)が出店しています。

人気のメニューを僕もいただきました。

7月9日が海開きですが、海開き前でも楽しめる をコンセプトに

BMXのスロープや、水陸両用車いすなどを整備され、無償貸し出しやPRなどをされています。

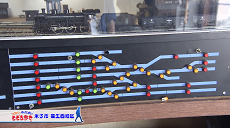

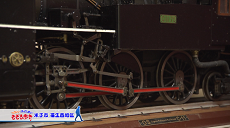

【鉄道模型マニア】

ご自身の家の前には、鉄道の信号機!

鉄道模型マニアの西本さんのお宅へお邪魔しました。

玄関を入るとまず迎えてくれるのは、黒部渓谷鉄道の機関車。

ご自身で作られた模型の数々。

ジオラマのラインアウトセクション(線路の分岐点を切り換える)も自作されたそうです。

物心ついた時から興味があった。鉄道模型の中でも蒸気機関車 と話してくださいました。

公式な図面で大まかなサイズはわかるものの、細部はわからないため、実際に現地に行って自身で確認し、作っておられ、本物と同じように動くそうです。

実際に行われたイベントでも、走らせていたとのことです。

大人でも10人くらいは乗せることが可能だそうですよ。

模型の話をされる時の目の輝きが印象的でした。

義方地区 NO.06

令和4年6月 米子市義方地区

【大原さん】

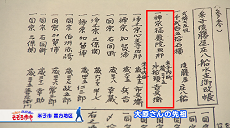

米子市史編さんに携わられた、地域の歴史に詳しい大原さんにお話をうかがいました。

内町の由来:米子城の外堀に対して、内側にあったことから名前がついたと言われています。

吉川広家が米子城を築城する際に、御用達の人々が住んだとされています。

廻船問屋を営んでいた後藤家。

大原さんのご先祖はその船頭をしておられたそうです。

為替蔵と呼ばれる、仕入れてきた品物をいれておく蔵。

管理帳簿から、遠く北海道まで行っていたことがわかります。

教えていただいた為替蔵のあたりまで行ってみました。

現在は、マンションになっています。

当時は、このあたりまで中海とつながっていて、蔵の近くまで船が入ることができていたそうですよ。

【岡本一銭屋】

平成5年、兵庫県の芦屋からこちらにこられた岡本さん。

もともと『岡本一銭屋』は飴の製造卸問屋で、川の向こうに製造工場がありました。

一銭屋の看板を守ろうと、日暮里にあるお菓子問屋街を歩いて交渉、飛び込みで買付。

岡本一銭屋の名前が通っていて、信用で買い付けることができたそうです。

通ってくれる子どもたちと会話し、元気をもらっていると話してくださいました。

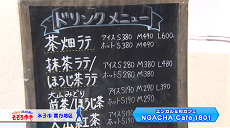

【長田茶店 エシカル&和カフェ NAGACHA café 1801】 1801年創業。

老舗お茶屋さんのカフェにお邪魔しました。

おススメの大山茶畑ラテをいただきました。

大山にある茶畑をイメージしたラテで、濃厚だけど、さっぱりしたどこか懐かしい味がします。

月・木・金は、お茶を出汁に使った釜めしの提供も始められました。

須山醤油さんの協力で完成した出汁

皆生にあるお店では、土日限定で、大山どりを使用したハンバーガーも食べられるそうですよ。

【皆生のあら塩】

社長自ら海の中から海水を汲んできて、釜で炊き上げた塩。

【自転車修理 まかせなサイクル】

もともとは、店主 二岡さんのお父さんが隣のガレージで、オートバイの修理店を営んでいらっしゃったそうです。

自転車の修理を依頼されることもあり、二岡さんが自転車について学び、10年ほど前にこちらで自転車修理店を始められました。

店内には、大人になってから、少しずつ集めたコレクションがたくさん! 近くの小学生が『見せてください』と立ち寄ることもあるそうです。

「あそこにあったわ!」

「行って、修理してもらったら、いい具合にしてもらえたわ」と言ってもらえるように 親しんでもらえたらいいな。と話してくださいました。

【加茂川】

加茂川沿で釣りをしている方に話かけてみました。

現在高校生の大道湊さん。

シーバス釣りを始めたのは中学1、2年生の頃から。

釣りは、おじいちゃんと一緒に3歳くらいから始めたそうです。

中海は、シーバス釣りのメッカ。

1mくらいのシーバス(スズキ)を釣ったこともあるそうです。

大道さんの名前の由来、実は湊山公園から来ているそうです。 医大(鳥取大学医学部附属病院)で生まれた湊さん。

お母さんが入院中に、湊山公園で遊ぶ子どもたちをみて、 この子の周りにも人が集まってほしい。という想いからきたそうです。 その名前のパワーに僕も引き寄せられたのかもしれません。

【天神町・たこ焼き屋さん】

5年前にオープンしたたこ焼き屋さんにお邪魔しました。

店長の稲田さんはフィリピン出身。

旅行で大阪を訪れた際に食べたたこ焼きが美味しくて、大阪のお店で修業されたそうです。

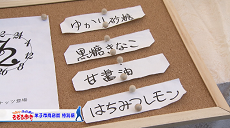

こちらのお店のたこやきは種類が豊富です。

おすすめの長芋たこ焼きをいただきました。

フィリピンの食材も取り扱っていらっしゃいます。

フィリピンでは、長生きして欲しいと願いを込めて、ビーフンを食べる習慣があるとのことです。

今後の夢は、お店を大きくして、いろんな所で販売したいと話してくださいました。

淀江地区 NO.05

令和3年12月 米子市大和地区

【須山醤油】

須山醤油さんへお邪魔しました。

5代目の須山裕文さんにお話をうかがいました。

明治20年くらいから、創業130年。(2021年12月現在)

昔は、淀江駅の近くでご商売をされていて、『淀江』にこだわっておられます。

現在販売されている醤油は、業務用も含めると60種類。

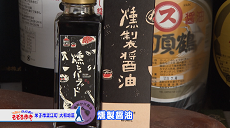

【再仕込醤油】

醤油を作る時、麹に塩水を入れてもろみを作るのが一般的ですが、塩水の代わりに絞った生の醤油をいれる“醤油で醤油を仕込んだ”醤油

味が濃厚になり、甘さが増すのが特徴です。

【燻製醤油】

醤油を燻製にしたら面白いのでは?と作られたそうです。

パスタやチーズにつけたり、隠し味としてもおすすめだそうですよ。

【大山むらさき】

須山醤油といったら『大山むらさき』

試飲させていただきました。

季節によって気温が違うので、通年同じ味にするため、気を遣いながら作っておられるそうです。地域ごとに味が違うと言われるお醤油。代々受け継がれている味をこれからも残していただきたいです。

【よどえジビエ工房】

バス停みたいなかわいい看板のよどえジビエ工房さんにお邪魔しました。

米子で唯一。趣味が高じて、山の恵みを提供できたら、と2019年から、個人で運営されています。

猪肉をもらったのがきっかけで、今では『お父さん、捕まえてきて!』と言われるほど、猪肉が好きになった奥様の理解も得られたそうです

猪肉はないけど、と鹿肉を見せてくださいました。

日吉津アスパルや業務スーパーで購入できます。

【小波浜公民館】

前から気になっていたモダンな建物 小波浜公民館へお邪魔しました。

入口から入ると大きなわらの馬が飾られています。

サイノカミさんにまつわるもので、12月の第2日曜日 朝5時から神事が行われていました。

火の見櫓のイメージを残そうと建築されたそうです。

登らせてもらいました。四方を一望できるようになっています。

当時の半鐘が飾られています。

【赤マントの会】

赤マント=アカハライモリ

3年くらい前から池を整備し赤マントを保護する活動をされています。(2021年12月現在)

赤マントは岩の下や藻の中にいるので、そうした場所は残して、掃除しているそうです。

【いこいの泉】

東屋など、人が集まれる場所を作りたいという話もあるそうで、今後楽しみですね!

【こっこ家】

2020年11月のオープンから1周年。

大山どりにこだわったお食事処です。

おすすめの、自慢のからあげ みぞれ煮定食をいただきました。

大山どりと地元のお米(星空舞)の組み合わせを味わうことができるお店です。

鍋や焼肉を想定した店内、各テーブルに換気扇がついているのも嬉しいですね

地元食材のおいしさを是非味わってみてはいかがでしょうか

【三輪神社】

前回お邪魔したのは12年前(2009年)。

縁結びの神社です。

良縁占いの石があり、目をつぶって歩いて、無事についたら、願い事が叶うと言われています。

僕も挑戦しましたが、ずれてしまいました。

何度チャレンジしても大丈夫とのことです。

【江戸時代の礎石】

旧社殿の残った礎石を今の境内に移して保存。

【想風館】

三輪神社の資料館

室町時代の木造と狛犬、天正8年(約440年前)に奉納された、『牛毛ノ玉』(牛の体にできた傷がもとで、まれにみられるコブの一種(毛球))などが展示されています。

見学希望の方は事前にお電話ください。電話(0859)56-2784

【松井酒店】

前回お邪魔した時に訪問した、たちきゅうのお店松井酒店の松井さんと再会しました。

たちきゅう:「立ったまま、きゅうっとやる」が語源

巌地区 NO.03

令和3年11月 米子市巌地区

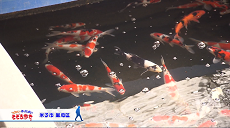

【絵原養魚場】

錦鯉のマークの看板が目を引く絵原養魚場さんへお邪魔しました。 創業して52年。

値段によって、水槽を分けているそうです。

撮影に伺ったこの日は、海外へPRするため、寸法を測り、動画を撮影する作業をしておられました。

一匹ずつ計測用のたらいに入れ、サイズを測定。個別のたらいで動画を撮影。

(コロナ前までは、海外から実際に見に来て買っていたとのことですが、写真では片面しか見れないので、動画にすることでよりわかりやすくを意識しておられます。)

自分で値段がつけられるのも魅力の1つ、 一発勝負、お客さんが高いと思ったら、買ってもらえない。 信頼がすべてとのことです。

かつては、マレーシア国王にも鯉を販売したことがあるそうです。

【両足院】

前回お邪魔したのは、2015年 地域の歴史に詳しい 嶋?さんにお話をうかがいました。

両足院には、名和長年公の母親の墓があります。

北条家の家臣であった内河家の出身で、内紛を避け、比叡山へのがれたのち、大山寺のお膝元である蚊屋に来たそうです。

戦死した兄弟や家臣たちのために両足院を建立したそうです。

嶋?さんが15年くらいかけて制作された地域の歴史書「蚊屋と巌および古出雲王国」を見せていただきました。

衰えることない好奇心が元気の源ですね

【㐂多八】

中海テレビ放送をご覧のみなさまにはおなじみの㐂多八さんです。 創業して40年。いまの場所で36年。

2代目として21年。

今年の4月からランチを始めたそうなので、僕もいただきたいと思います。 メニューには載っていない『辛みそラーメン(ホルモン)』 辛さもちょうどよく、美味しいです!

月・木・金曜日のみランチ ※令和3年11月現在

知ってる人しか頼めないメニュー。

みなさんも是非行かれてみてはいかがでしょうか!

【伯耆大山駅】

地域に詳しい能登路さんにお話をうかがいました。

基となる山陰の鉄道は、明治35年11月1日に開通しました。

一番最初に開通したのは、境港、大篠津、後藤、米子、淀江、御来屋の6つの駅

伯耆大山駅の前進となる熊党の駅は、本来なら尾高に建設される予定でした。

治安を心配する声や、農作物への被害を心配した地域住民の声で、今の踏切のあたりに、 熊党仮停車場が作られたそうです。

その後、大山駅と名前を変え、大正6年に現在の伯耆大山駅と改称されました。

現在の王子製紙の前身、日本パルプ工業への引き込み線としても活用されていました。

【米子ジム】

この場所に移ってから3年

小学生が20人ほど、大人は50人から60人くらい通っておられるそうです。

この日は、14・5人くらいの小学生が、ハロウィンだったこともあり、 仮装をして練習に参加していました。

武尊選手や晃貴選手にあこがれて、習い始めた子も少なくありません。

実は、晃貴選手は、米子ジム会長の息子さんだそうです。

僕もミットを蹴らせてもらいました。

受ける人の技術で、いい音が出て、自分がうまくなった気がします。

【米子ジム・岩本くん】

ボクシングを始めて1年半ほど。 目標はK-1チャンピオン!蹴られるのは怖くない、友達もいっぱいいて、楽しいと話してくれました。

【米子ジム・多田くん】

ボクシングを始めて約2年。

もともと、空手をやっていたとのことで、武尊選手や晃貴選手にあこがれて、ボクシングをはじめたそうです。

最初は、怖かったけれど、慣れたと話してくれました。

元気いっぱいの子どもたち、ここから未来のチャンピオンが誕生するかもしれませんね。

明道地区 NO.04

令和3年9月

【DARAZ CREATE BOX】

全国から大学生が参加する武者修行を開催されています。 関東や関西から6名の大学生が参加しています。

元町通り商店街を盛り上げて活性化することをテーマに開催されたビジネスの企画を考え、実行するビジネスインターンです。

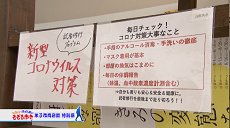

コロナ対策もしっかりとなされています。 コーディネーターの土岐さんにお話をうかがいました。

DARAZと変態のコラボが実現しました!

だらず様:とっぴょうしもないことをしちゃう

武者修行のテーマ:「きみの変態※を支援。」

※変態:ビジネスは一つの手段、自分自身に問うたりすることで変化していく

【小さな今井】

2019年9月21日にOPENした「小さな今井」におじゃましました。

多賀さんにお話を伺います。本づくりをお手伝い 1冊からでも作れます!とのことです。

最近の話題作は、山陰柴犬の写真集。

SNSでも話題になった山陰柴犬の双子の写真集です。

第2回、小さな今井大賞 長編小説部門を9月頃開催予定です。

コロナが落ち着いたらワークショップなども再開したいとのことです。

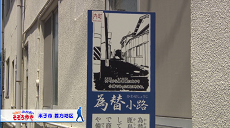

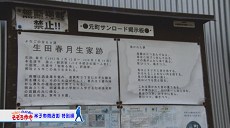

【生田春月】

小さな今井さんで話がでた生田春月の生家があった場所を訪れてみました。

建物は残っていませんが、生家跡であることが分かる看板がありました。

生田春月:詩人・翻訳家。 小説家:代表作「相寄る魂」。評論家。 明治25年この地で生まれる。

あらためて生田春月の作品を読み返してみたくなりました。

DARAZ CREATE BOXの販売の様子、3班に分かれて販売しています。

【DARAZ CREATE BOX 販売の様子①】

コロナの影響で学校に通えず、やりたいことができなくて、なんで大学に入ったのだろう?と思った時このプログラムを見つけて、参加してみようと思った。

展開図から箱を作り、飾りつけをして並べ、オリジナルの商店街をつくるワークショップ。 賑やかで素敵な商店街をイメージしてもらう狙い。

街について考えてもらうきっかけになれば・・

【DARAZ CREATE BOX 販売の様子②】

よにゃごクリームソーダ 米子は猫が多いイメージがあり、 大山と海、米子の猫をデザイン。 米子はあったかい街と話してくれました。

中高生が集える場所。

そこに手軽な料金で買える飲み物があったら、と考えたドリンク。

僕は梨クリームソーダをいただきました。

【松田染物店】

1702年創業 創業当時から紺屋町でお店を構えていらっしゃる「松田染物店」 ご主人の松田成樹さんにお話をうかがいました。 この日は、大漁旗の下書き作業中。

昨年末から、染めた生地を使って日常でも使えるものを作れないか、と 隣町の商店街の中にお店をオープンされたそうなので、ご主人と一緒に行ってみました。

【瑞染堂】

ご主人が染めた生地を奥さんが加工。 染物を身近に感じてもらえたら、と話してくださいました。 息子さん(14代目松田一晟さん)が染めた生地を使ったエプロンなのだそうです。

かばんやポーチ、名刺入れなど、日常で使える商品が並んでいます。

【DARAZ CREATE BOX 販売の様子③】

東大生が考えた「東大ナッツ」。

米子の印象は、人が少ないとのことですが・・

米子の人は、米子のことが好きな人が多い。 販売していると、興味を持ってくれたのが、嬉しかったと話してくれました。

味は4種類。

おすすめの甘醤油!早速いただきました。

【土曜夜市】

運営に携わっている亀井さんにお話を伺いました。

亀井さんの活動の原点は、この地域で育って楽しかったという記憶が残っていること。 関われる立場にいることも原動力と話してくださいました。

僕が子供の頃は、2か月のうち毎週やっていたこともある土曜夜市。

当時は、土曜日も午前中も学校があり、学校が終わった後に祭りにかけつけていました。

昔に見た祭りの様子は残っている。 今の子どもたちにも、そんな体験をしてほしいとの思いで活動されています。

【元町音頭】

元町サンロードのうただと思っていた歌は『元町音頭』。

商店街の中にある?橋茶店のご主人が作詞作曲、さらに歌っておられました。

今後は、一緒に活動してくれる仲間を増やしたいとのことです。 やりたいことがある人が集まる場所になればいいなと語ってくださいました。 詳しくは元町通り商店街振興組合まで

車尾地区 NO.04

令和3年6月

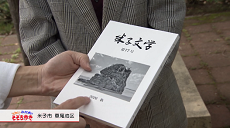

【同人誌 米子文学】

地元の方々が趣味で執筆されている小説とエッセイを集めた『米子文学』 廣澤さんにお話を伺いました。

現在に限ると、廣澤さんの作品が一番多いとのことで、10冊出しておられます。

廣澤さんが車尾に引っ越してこられたのは今から30年前、

30周年の記念として書かれたエッセイも載っています。

車尾の魅力は、「水」と「道」

かつての出雲街道である古道があったりと、起点となる場所が多いと語ってくださいました。

廣澤さんの次回作は日野郡について、現在執筆中とのことです。 完成が楽しみですね!

【GRAVTY.co】

本業は建築や不動産。

土曜日だけ、カフェをオープンされています。

インスタグラムなどで話題になり、お客様がよく注文されるのが、クラフトジンジャーエール「pun9(パンク)」。

車尾の9、お店の番地の9、国道9号線に面しているなど、数字の9にまつわることもあり、pun9と名付けられました。

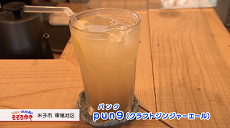

僕もいただきました!

一口飲んだ時の生姜の風味。

数種類のスパイスを混ぜているので、2口目を飲んだ時、のどのあたりにスパイスが・・ 飲んだ後は、スッキリ、さっぱり!

暑い時期ピッタリなドリンク、今まで飲んだことのないジンジャーエールです。

今後も、お客様やさらなるコミュニケーションの場として活用していければ。と話してくださいました。

【梅翁寺】

もともとは上新印の圓福寺の境内にあった梅翁院の名を譲り受けたお寺です。

1621年に現在の医療センターのあたりに建立されたのち、

日野川の氾濫により2回ほど流され、1726年、現在の場所に建立されました。

貴重な地獄極楽図を見せていただきました。 絵の4分の3が地獄という物々しい雰囲気ですが、ちゃんと暮らしなさい。という意味が込められている と住職が話してくださいました。

【車尾 古道】

廣澤さんに教えていただいた古道を探してみました。

一人二人がやっと通れるかどうかの細い道。

車では通ることができない。歩いてみて発見できる道です。

まさにそぞろ歩きの醍醐味です。

【慈眼庵】

観音様が慈悲深い眼をしていることが由来のお寺です。

前回お邪魔したのは7~8年前。

その時も皆さんが掃除をされていました。

さんさん会の山根さんにお話を伺いました。

さんさん会:花まつりの運営をされています。

去年・今年と新型コロナウイルスの影響で実施できませんでしたが、 一昨年の様子をおさめた写真を見せていただきました。

地域の子どもたちが踊りを奉納している様子など、 この子たちが次の世代、がんばってここを守ってほしいと話してくださいました。 来年こそまた開催できるよう願っています。

【中島のパン屋さん】

店長の佐々木さんにお話を伺いました。

地名が由来のお店です。

令和元年7月4日にオープン。 もうすぐ丸2年を迎えます。

北海道産小麦を使用。無添加と、こだわりのパン屋さんです。

実は、僕 無類のパン好きなんです。

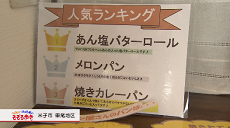

早速、人気№1のあん塩バターロールをいただきました。

とても美味しかったです!

【貴布禰神社】

前回お邪魔したのは17年前。

宮司の来海さんにお話を伺いました。

鎌倉神社から深田家とともにある神社です。 京都鞍馬山が本社。弁慶・義経が修行したとされる鞍馬寺の隣にある貴船神社 時代によって、漢字が違うこともありますが、(きふね神社)は全国に500社あるそうです。

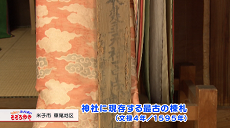

明治31年当時の建物や 嗒然 画 の絵馬、最古の棟札を見せていただきましたよ

現存する狛犬としては、鳥取県内最古として、昨年米子市指定有形文化財に指定されました。

就将地区 NO.07

令和3年4月 米子城特別編

米子城跡三の丸が国史跡に追加指定されました。

湊山球場として親しまれた三の丸公園。

撮影日(2021年3月27日)は、三の丸PARKFesが開催されていました。

応仁の乱の頃、山名宗之が砦として築いたのが始まりで、本格的な城になったのは戦国時代。

吉川広家により築城がはじまり1602年頃、中村一忠により完成しました。

明治2年頃、藩庁へ引き渡され、その後取り壊されました。

米子城は、五重の天守閣。副天守、四重櫓 と壮大な城だったといわれています。

以前この番組でお世話になった城下町観光ガイドの川越さんにお話を伺いました。

御城印:登城記念として販売しています。

湊山球場として親しまれたあたりが三の丸。 駐車場になった場所には、米蔵がありました。

【松江監獄 米子支部】

米蔵が頑丈なので、監獄として使用していたそうです。

町人から、街中に監獄があるのは、いかがなものか、という意見がでて、 後藤家が自分の土地を監獄用に提供、交換する形で、後藤グランドと呼ばれるようになりました。

現在住吉地区にある拘置所は、その名残です。

後藤グランド→湊山球場→三の丸公園

牛乳手形:今でいう商品券

牛乳神社:現在の西部医師会事務所のあたりにあった牧場(昭和15年に閉場)

城山大師:大正11年頃、安達弁市(あだちべんいち)さんが失明し、祈願のために四国八十八ヵ所を巡り、38番目の地、土佐(金剛福寺)で目が見えるようになったことにあやかろうと、城山にも八十八ヵ所にお地蔵様を設置。

城山の正式な登城口 家臣や敵が攻めてくる場所も、ここから、とのことです。

【札うち】

身内に不幸があったとき、7日ごとに地蔵参りする風習

京都発祥ですが、現在でも変わらない形式で行われているのは米子だけといわれています。

米子市史編さんにも携わった。山陰歴史館国田館長に米子城にまつわるお話を伺いました。

「(米子城を解体した際にでた材木が)風呂の薪になったというのは本当ですか?」

すべてではなく、天守の一部の材木とのことですが、一部は風呂の薪になったそうです。

古物商 山本新助さんが買い取られたとのことで、古い物を集められるのも納得です。

【米子城騒動】

政策を取り仕切る横田内膳を中村一忠の側近が妬んだのがきっかけでおきた騒動で、 横田内膳は、暗殺されてしまいます。

米子の街を整備した横田内膳。もっと長生きしていたら、更に発展していただろうと話してくださいました。

【在りし日の米子城】

境港市の友森工業がCGを活用して作成した米子城の復元イメージ図

【発掘調査】

発掘調査に携わっておられる濱野さんにお話を伺いました。 大学時代考古学を専攻。福市遺跡や伯耆遺跡など、鳥取県西部には遺跡がたくさん。 好きな遺跡を発掘したいと米子への移住を決めたとのことです。

今後球場のスタンドを撤去するのに合わせて、内堀あたりの発掘も予定されています。 ゆくゆくは御殿がどうなっているのか調べたいと笑顔で語ってくださいました。

【飯山(いいやま)】

川越さんから教えていただいた隠れた桜の鑑賞スポット、飯山へ行ってみました。

ボランティアで、山頂へ続く階段の掃除をされている山崎さんに出会いました。

山崎さんが草や木を刈ってくださっているので、飯山からは城山がよく見えます。 こうしてみると、城山の石垣は、色が違うのが一目瞭然ですね。

「石質が違う」と山崎さん。 実家が石屋さんだったこともあり、子供の頃から石に親しんできたと話してくださいました。

よくよく聞くと、知らないことだらけ。 これから発掘調査も行われる米子城跡、あらたな発見が楽しみです。