所子地区 の記事一覧

所子地区 NO.04

令和6年9月放送

【ラーメン さくら】

気になるお店を発見!

国道9号沿いにあるラーメン屋さんです。

目立つ看板!

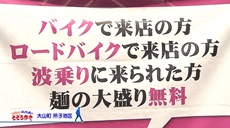

「バイクで来店の方、波乗りで来られた方 麺の大盛無料」

カブの駅ということで、珍しいカブが停まっています。

お店ができたのは8年前。(2024年9月現在)

愛知県出身の櫻井さん、前職はサラリーマンだそうです。

こってり濃い目が人気の愛知県の味で始めて、

達人みたいな常連さんのダメ出しを受け、5か月ほどかけてスープを少しずつ改良。

半年ほどで、今の味に落ち着いたそうです。

お客さんは県外の方や、出張で来られた方が多いそうです。

お客さんと話すうちに、ライダーが多いことに気が付き、特化することにされたそうですよ。

常連の方にもお話を聞きました。

鳥取市内から、蒜山・大山を回ってこられたとのこと。

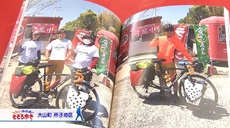

ご自身が載っている写真集を・・とのことで、見せていただきました。

ラーメンさくらを訪れた方々の写真集が置いてあり、どんどん冊数が増えているそうです。

常連さんが注文された肉ラーメン。

チャーシューの量を2倍、3倍でと注文されるお客さんの要望から生まれたラーメンです。

チャーシューは部位を変えるなど、7回くらい改良されたそうですよ。

麺も、たまご麺に変え、納得のいく味を追求されています。

こだわりを聞かれるそうですが、

「何か一つにこだわると変えられない。」とのこと。

いいものができれば、どんどん変えていく!と話してくださいました。

スイーツも全部手作り! ラーメン屋をやめて、スイーツ屋さんになるかも(笑)とのこと、

これから先どうなるか、楽しみですね!

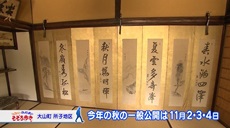

【門脇家住宅】

お邪魔するのは17年ぶり。

1769年(明和6年)建設。

国の重要文化財に指定されています。

地域の庄屋をまとめる大庄屋をされていたそうで、役宅と呼ばれ個人宅であると同時に役場でもありました。

来客の身分・役職によって、玄関が違うそうです。

奥に行くにつれて床が高くなるなど、部屋を使う人の身分によって変えられています。

欄間は、絵柄に沿って縁が丁寧に彫られているのが特徴

1枚のけやきを開いて作られていて、木目が左右対称です。

馬が彫ってあります。

年に2回(春の連休の頃、文化の日のあたり)、一般公開されています。

【なごみ茶屋 八光】

今の場所になってから15、6年。

もともとは、ご主人のお母さんが昭和50年頃に始められたそうです。

牛骨ラーメン。かつ丼、親子丼とメニューがあり、最近の人気メニューはからあげが乗った八光親子丼!

僕も八光親子丼を注文

外がカリカリで、中のお肉がしっとりジューシー!美味しいです。

店名は、ご主人のお父さんが事故にあった際、松江の八光タクシーに乗せてもらって助かったことに由来があるそうです。

ご主人は現在、73歳。

これからは、80歳までは続けていきたい、とのことですが、80歳と言わず、今後もぜひ続けていただきたいです。

【国信の豆腐小屋】

前回伺ったのは、17年前

谷尾さんにお話をうかがいました。

昭和29年(1954年)から地域のお母さんたちが作られていたのを引き継いで、

今も豆腐を作っておられます。

豆腐にできるイボイボは手作りの証!

水切りの穴です。

作業後に鍋に油を塗るなど、メンテナンスが欠かせません。これも、おばあちゃんたちの知恵!

現在地域の有志メンバーは3名

スタッフの高齢化などで、もう辞めようという話もあがったそうですが、

地域の声もあり、毎月第1、第3水曜日に作っておられます。

約8割が地域の方。

昔から、販売ではなく寄付してもらい、そのお礼に豆腐を渡しておられるそうです。

初めて食べられる方は香りと舌触りに驚かれるそうです。

薪で火をくべて、1時間くらいかき混ぜる。

昔ながらの製法で作られています。

ご厚意で、この日作られた豆腐を僕もいただきました。

豆の香り、歯ごたえがしっかり。

美味しいです!

10年後も待ってます!と言ってもらいました。

これからもぜひ作り続けてくださいね!

【すえよし倶楽部】

地名が由来のすえよし倶楽部。

アウトドアを楽しむクラブハウスは、約20年前、堤島さんがご自身1人でつくられたそうです。

目の前が日本海!まるでハワイ、日本じゃないみたいな風景です。

芝生もご主人が植えられたそうです。3、4年かかったとのことですが、立派な芝生です。

ここでキャンプやBBQなどもできるそうです。

隣の建物には、床下にいけすが。

とってきた牡蠣やさざえ。アワビを養殖されていたそうです。

手作りの階段は、石を積み上げた螺旋階段。

堤島さんは、潜り漁師で、さざえやあわびも食べることができます。

年会費500円を払えば予約可能だそうです。

問い合わせはお電話で

所子地区 NO.03

平成29年6月

【レコーディングスタジオ】

自宅の目の前のこちらが職場という谷尾さん。

何のお仕事されてるんですか?と尋ねると、レコーディングとのこと。

中と外観のギャップがすごいですね!県内外のバンドの方からも、好評だそうです。

こちらのスタジオは設立から5年目を迎えたそうで、

以前中海テレビの番組でも出演いただいた、『オフィシャル髭男dism』の皆さんも

こちらでレコーディングしていたそうです。現在は東京でプロとして活躍されてます!

折角なので、僕もレコーディング体験させていただきましたよ!

【懐かしい出会い】

谷尾さんのスタジオを出て隣の畑に行くと、懐かしい出会いがありました。

かつて、イベントで行われていた国信女相撲。その横綱だった谷尾トミ子さんでした!

以前2007年にお会いした時に96歳。現在は106歳(!)お元気ですね(^^)

元気の秘訣は、

「みんなに愛されて悩みなく過ごすこと」だそうです。

【門脇家住宅・看板】

所子地区には国や県指定の重要文化財も沢山あり、風情豊かな場所です。

以前所子に訪れた時には無かった、看板がありました。

『国選定大山町所子伝統的建造物群保存地区』 平成25年12月27日に選定されたそうです。

看板の横には散策マップもありましたよ。これを見ながら歩いてみましょう!

【風習】

この集落では年中注連縄を飾る習慣があり、家内安全などを願ってかけています。

『冠木門(かぶきもん)』ここが一番古い形態の門だそうです。

【梅花藻】

家々の横を流れる小川には、『梅花藻』と呼ばれる小さな白い花を咲かせる藻が川底に自生していました。

この藻は綺麗な水でしか育たないそうです。

昔は牛を飼っている家が多く、農作業のあとに牛をこの小川を歩かせて泥を落としたりと使っていました。

【店門脇】

こちらは昔の郵便局だったそうです。店門脇とは、屋号です。こちらにも注連縄ありますね。

【防風林のある家】

立派な防風林です!全て椿の木だそうで、家をぐるりと囲んでいます。

案内してくれた舩原さんは子どもの頃椿の花を取って蜜を吸っていたそうですよ(笑)

【賀茂神社】

歴史のある神社ということで、宮司の金田さんにお話を伺いました。

こちらの社殿は大正4年に建てられたそうです。本殿にある看板に「加茂神社」と書かれた看板が。

これは、出雲大社の宮司であった『千家尊福』さんに書いていただいたものだそうです。

昔は『賀・加』ともこだわりが無かったため、加茂神社となっているようです。

この千家尊福さんは、私たちがよく知る正月の歌『一月一日』を作詩された方です。

「年の初めの例とて~ ♪」そう知ると、身近に感じられますね(^^)

【神さんの通り道】

賀茂神社からまっすぐ正面を見ると神さんの通り道とされる場所で、

「この道には家などを建ててはいけません」と、昔から決まっているそうです。

【種まき】

皆さんで種まきをされていたので、お話を伺ってみました。

『ロシアンヒマワリ』という聞きなれないヒマワリの種を蒔いていらっしゃいました。

お盆過ぎには背丈ほどのヒマワリが楽しめるそうです。

近所の保育園の保育士たちが育ったヒマワリで迷路を作り、園児を遊ばせるんだとか。楽しそうですね(^^)

種を蒔いていたこちらの方々は3年ほど前から「 臼の会 」を立ち上げ、

作り手の居なくなった農地を使ってもち米を作っているそうです。

収穫されたもち米はみんなでお餅にして、部落の人たち全員に配るそうですよ!

所子地区 NO.02

平成25年4月

左【宮原金物店】

金物でないものは、ご主人がオーダーメイドで作られるそうで、現在はインターネットを通じて全国から

発注があるそうです。奥さんと二人三脚でご商売をされていました。

中【国信公民館】

子どもたちがこの地域のお祭の“神幸祭”の練習をしていました。

顔に化粧をして、口上を述べながら集落を練り歩き、国信神社に向かう行事だそうで、

かなり古く江戸時代より前から続いているそうです。

右【大山きゃらぼく保育園】

平成24年の4月から開設された保育園だそうで、園内には『でん』といわれる

隠れ家的な場所も設けられている楽しく、建設に携わった方々の思いの詰まった空間でした。

左【ギタリストの門脇康一さん】

所子で生まれ育ち、世界的にも活躍されている門脇さんのお宅にお邪魔しました。

なんと、門脇さんと一緒にビートルズのイエスタディを、

有名なギタリストが使用していたギターを使って演奏しましたよ!

右【所子公民館】

自治会長でもある門脇さんに案内されて、公民館へ。とても大きな地図があり、天保14年(1834年)に書かれた集落の地図がありました!所子は、ほぼこの地図のまま残っている地区だそうです。

左・中【美甘家/伊勢田さん】

代々の旧家で地域の歴史に詳しい伊勢田さんにお話を伺いました。

この所子には古くからの由緒ある家々がたくさん残っていました。

右【珠心庵】

農家民宿をされているお宅を見つけました!

住む人がいなくなった自宅を民宿にされていました。畑もあるので農作業体験などを

通じて、この地域を好きになって貰えたら・・・という思いでされているそうです。

所子地区 NO.01

平成19年8月

左【大山口】

列車空襲慰霊の碑。昭和20年7月28日朝、避難中の満員列車が空襲を受け、多くの犠牲者をだしたということです。

中【国信とうふ小屋】

昭和29年当時の豆腐つくりを復活させ、地域の皆さんで出来たてを召し上がっていらっしゃいます。

右【国信の女相撲】

4、5年前まで地域のイベントで披露されていたという女相撲のお話を伺いました。

左【弥生の風】

駅前を寂れさせないため、地域の女性たちがたちあげた「ふれあい茶論(サロン)弥生の風」をご紹介しました。昼時には、常連さんが手作りメニューに舌鼓!

中【門脇家住宅】

1769(明和6)年、門脇家の3代目が大庄屋に任命された際に建築されました。

右【中高盆踊り保存会】

保存会の皆様に江戸次代中期から伝わる踊りをご指導いただき、そろいの浴衣でいざ夏祭りへ。各々個性的な踊り方で祭りが盛り上がります。