境港市エリア の記事一覧

渡地区 NO.5

平成28年8月

境港市夕日ヶ丘~中海干拓地

【現地案内所】

夕日ヶ丘の現地案内所の看板を発見しました。

建物は普通のお家みたいですね、ちょっと寄ってみましたよ!

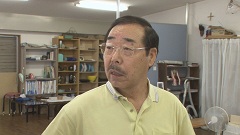

【槇原さん】

案内所に居られた槇原さんに、この地域のことを伺いました。

こちらの分譲地へ移り住もうと検討されてる方への案内をされているそうです。

槇原さん曰く、この辺りは本当に夕日が綺麗だとか(^^)

平成11年に分譲地として誕生してから、現在は300世帯以上!増えましたね。

【集会所】

何やら人が集まっていたので伺いました!

中ではボウリングや投げ輪など様々な遊びをされていました。

この地域のお年寄りが集まるふれあいの場になっているんですね!

【夕日ヶ丘保育園の子どもたち】

集会所を出ると、今度は子どもたちの楽しそうな声が聞こえてきました!

外で水遊びや色水を作って遊んでいました(^^)

保育園は木造鉄筋で庭も芝生だったりと、子どもたちものびのびと遊んでいますね!

園内にはウサギ小屋や畑がありました。みんなで餌をやったり、収穫したりと色々取り組まれているんですね。

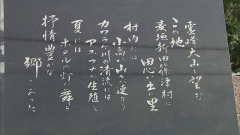

【石碑】

戦前はこの地が麦垣町だったことを示す石碑がありました。

昭和18年ごろ、飛行場拡張のため、この地に住んでいた方々は強制移転となり、

現在の麦垣町に移住されたそうです。お話を伺った角さんが10歳の頃で、その当時は父親も戦争に召集され、

母と子どもたちで家を解体して運んだりと、大変苦労されたそうです。

かつての旧麦垣は川が流れ、夏にはホタルが舞う地だったそうです。

【ペーロン大会準備】

ペーロン大会の準備を参加される方々が分担して、作業されていました。

船をクレーンで吊り上げ、トラックに積んで境水道まで運ぶそうです。大変な作業ですね!

ペーロンはもともと中国から長崎へ伝わり、長崎出身者が多い境港にて大会が開催

されるに至ったそうです。ペーロンも長崎で作っているそうです!

【少年野球大会】

野球大会が行われていたので覗いてみましたよ!

この大会は、美保基地がボランティアで主催している少年野球大会だそうです。

今年で8回目!ボランティアの中にはかつて境高校で甲子園に行かれた方も

いらっしゃいましたよ!もしかしたら、この野球大会で活躍する少年たちも甲子園に行く子が出るかもしれませんね!(^^)

【中海干拓営農センター】

県が管理する営農センターだそうです。ちょっと寄ってみましょう!立派な建物がありますね!

こちらでは主に白ねぎの栽培技術を研究されているそうです。

白ねぎは冬の寒さには強いのですが、暑さには弱い為、色々実験されているそうです。

これからも白ねぎ栽培技術向上の為頑張ってください!(^^)

渡地区 NO.04

平成27年12月

境港市外江町・西工業団地編

【漁師さん?】

先程漁港に帰ってこられた船の方に声をかけてみました!

スズキが釣れたみたいです。でも、漁師ではなく普通の会社員さんだそうです(笑)

【船】

ここにある船はほとんど漁師さんのではなく、趣味の方の船だそうです。

休日は船で釣りに出かけ、晩御飯や近所の方に魚を配る。外江ならでは、ですね!

【足立さん】

この地区の歴史に詳しい足立さんに話を伺いに来ました。

【西灘神社】

最初に教えていただいたのがこの神社。通称祇園さんと呼ばれているそうです。

この場所は中海から近いこともあり、度々水難被害にあっていたそうです。

その難を防ぐ為に、出雲の日御崎神社と京都の八坂神社の両社から奉祀して

建立した神社だそうです。

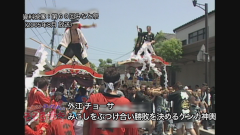

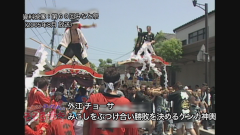

【外江チョーサ】

神社内に神輿が格納されていました。この神輿は、外江チョーサと呼ばれる

みこしをぶつけ合い勝敗を決めるケンカ神輿に使われます。

“チョーサ”とは神輿を引いたりする際に使う掛け声だそうです。

【補岩禅寺・芋代官碑】

もう一箇所紹介していただきました。この境内には芋代官碑がありました。

この碑は、山陰地方へサツマイモを移入し大飢饉を救った井戸平左衛門の遺徳を称えるものです。

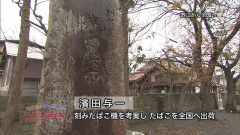

【濱田与一】

刻みたばこ機を考案し、たばこを全国へ出荷した濱田与一さんの碑が建てられていました。

この方は、自らが考案したものを周囲の方にも提供し町の発展に寄与したとして、称えられているそうです。

【遠藤さん】

足早な足立さんに連れられて伺った遠藤さんのお宅。何があるんでしょうか?

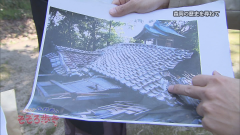

【瓦屋根】

足立さん遠藤さん二人が指し示す先にあったのは、瓦屋根。通常、瓦は右流れで組まれていますが、

こちらは左流れの瓦がありました。

松江地区では風が強く、雨水の被害で困っていた方が居られて、瓦職人さんが考えたのがこの左組みの瓦。

外江は松江からの船が着く場所だったので、そこから大工の方が

石州瓦より安価に使えるこの瓦を利用しだしたそうです。

外江地区ではよく見られたこの左流れの瓦屋根でしたが、西部地震の際に多くが壊れ、

現在では少なくなったそうです。

【かどや・遠藤さん】

かどやという看板を見かけたので伺ってみましたよ!

店主の遠藤さんに伺うと、お父さんの代からされてる店だそうで、もう65年この外江の地で

商売を続けているそうです。地元の方々に愛されるお店なんですね!(^^)

【あらしまや商店】

道を歩いていると、魚を沢山おいている店を見つけたので入ってみました!

沢山の水槽がありました。このお店では珍しいメダカを養殖しているそうです。

店内にはお酒もありましたが酒屋さんであり、メダカ屋さんでもあるようですね。メダカ屋は息子さんが始めたんだとか。

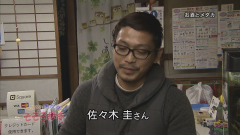

【佐々木さん】

こちらがメダカ屋を始められた佐々木さん。昔から熱帯魚が好きでそれが高じてメダカの養殖を始めたんだそうです。

メダカ屋を始めてからは4年。お客さんは県外の方が多いようです。

【品評会で賞をとったメダカ】

実は佐々木さんの交配したメダカが品評会で1位を取ったそうですよ!こちらがそのメダカの写真です。

【養殖所】

ここが佐々木さんのメダカ養殖の場所だそうです。沢山並んでますね!

ビニールハウスの中は20℃!暖かいですね。

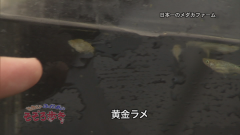

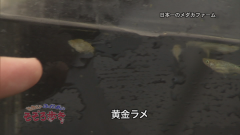

【黄金ラメ】

佐々木さん一押しのメダカです。横から見ると黄金のラメが入ったきれいなメダカですね。

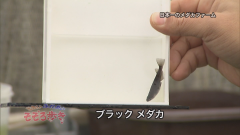

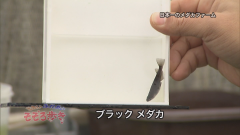

【ブラックメダカ】

こちらが1位をとった佐々木さんのブラックメダカです。ほんとに真っ黒ですね!

【製材所】

沢山の丸太が置いてあったので伺ってみました。ご夫婦でされているそうで、創業して45年

だそうです。昔は周りにも製材所があったそうですが、今はこちらのみだそうです。主に木材パレットを作っているんだとか。

【埋め立てられた道路】

かつては沢山の丸太が浮かべて運ばれていた木工団地の運河は今は埋め立てられて道路として使われていました。

【ノコの研磨】

製材所の命とも言える、製材用の機械とノコ。ノコの研磨もご主人自らされるそうです。

ご主人はこの製材の道に入られて60年の現在80歳!お元気ですね(^^)

外江地区 NO.04

平成27年12月

境港市外江町・西工業団地編

【漁師さん?】

先程漁港に帰ってこられた船の方に声をかけてみました!

スズキが釣れたみたいです。でも、漁師ではなく普通の会社員さんだそうです(笑)

【船】

ここにある船はほとんど漁師さんのではなく、趣味の方の船だそうです。

休日は船で釣りに出かけ、晩御飯や近所の方に魚を配る。外江ならでは、ですね!

【足立さん】

この地区の歴史に詳しい足立さんに話を伺いに来ました。

【西灘神社】

最初に教えていただいたのがこの神社。通称祇園さんと呼ばれているそうです。

この場所は中海から近いこともあり、度々水難被害にあっていたそうです。

その難を防ぐ為に、出雲の日御崎神社と京都の八坂神社の両社から奉祀して

建立した神社だそうです。

【外江チョーサ】

神社内に神輿が格納されていました。この神輿は、外江チョーサと呼ばれる

みこしをぶつけ合い勝敗を決めるケンカ神輿に使われます。

“チョーサ”とは神輿を引いたりする際に使う掛け声だそうです。

【補岩禅寺・芋代官碑】

もう一箇所紹介していただきました。この境内には芋代官碑がありました。

この碑は、山陰地方へサツマイモを移入し大飢饉を救った井戸平左衛門の遺徳を称えるものです。

【濱田与一】

刻みたばこ機を考案し、たばこを全国へ出荷した濱田与一さんの碑が建てられていました。

この方は、自らが考案したものを周囲の方にも提供し町の発展に寄与したとして、称えられているそうです。

【遠藤さん】

足早な足立さんに連れられて伺った遠藤さんのお宅。何があるんでしょうか?

【瓦屋根】

足立さん遠藤さん二人が指し示す先にあったのは、瓦屋根。通常、瓦は右流れで組まれていますが、

こちらは左流れの瓦がありました。

松江地区では風が強く、雨水の被害で困っていた方が居られて、瓦職人さんが考えたのがこの左組みの瓦。

外江は松江からの船が着く場所だったので、そこから大工の方が

石州瓦より安価に使えるこの瓦を利用しだしたそうです。

外江地区ではよく見られたこの左流れの瓦屋根でしたが、西部地震の際に多くが壊れ、

現在では少なくなったそうです。

【かどや・遠藤さん】

かどやという看板を見かけたので伺ってみましたよ!

店主の遠藤さんに伺うと、お父さんの代からされてる店だそうで、もう65年この外江の地で

商売を続けているそうです。地元の方々に愛されるお店なんですね!(^^)

【あらしまや商店】

道を歩いていると、魚を沢山おいている店を見つけたので入ってみました!

沢山の水槽がありました。このお店では珍しいメダカを養殖しているそうです。

店内にはお酒もありましたが酒屋さんであり、メダカ屋さんでもあるようですね。メダカ屋は息子さんが始めたんだとか。

【佐々木さん】

こちらがメダカ屋を始められた佐々木さん。昔から熱帯魚が好きでそれが高じてメダカの養殖を始めたんだそうです。

メダカ屋を始めてからは4年。お客さんは県外の方が多いようです。

【品評会で賞をとったメダカ】

実は佐々木さんの交配したメダカが品評会で1位を取ったそうですよ!こちらがそのメダカの写真です。

【養殖所】

ここが佐々木さんのメダカ養殖の場所だそうです。沢山並んでますね!

ビニールハウスの中は20℃!暖かいですね。

【黄金ラメ】

佐々木さん一押しのメダカです。横から見ると黄金のラメが入ったきれいなメダカですね。

【ブラックメダカ】

こちらが1位をとった佐々木さんのブラックメダカです。ほんとに真っ黒ですね!

【製材所】

沢山の丸太が置いてあったので伺ってみました。ご夫婦でされているそうで、創業して45年

だそうです。昔は周りにも製材所があったそうですが、今はこちらのみだそうです。主に木材パレットを作っているんだとか。

【埋め立てられた道路】

かつては沢山の丸太が浮かべて運ばれていた木工団地の運河は今は埋め立てられて道路として使われていました。

【ノコの研磨】

製材所の命とも言える、製材用の機械とノコ。ノコの研磨もご主人自らされるそうです。

ご主人はこの製材の道に入られて60年の現在80歳!お元気ですね(^^)

渡地区 NO.02

平成24年7月

清水町・芝町

【アトリエ Sumi/角 護さん】

住宅街に気になる看板を発見。倉庫の2階部分がアトリエとのことで見せていただきました!

広々とした立派なアトリエの中に制作途中の絵がありました。角さんのテーマは「人と自然の一体化」だそうです。

【木村さんの庭】

角さんから紹介していただいた木村さんを訪ねてみました。家の庭には不思議な形の植木がありましたよ。

【工房内/木村さん】

工房も見せていただきました。木村さんは元々大工をされていて、昭和58年ごろから作品作りをされているそうです。中には木の車が沢山並んでおり、1本の木からくり貫いて作られるそうです。

【田手水産】

魚の香りに誘われて立ち寄ると、そこは干しカレイの加工の最中でした。

商品はこの場で小売したり、インターネットで販売などされているそうです。干しカレイを焼いて食べさせてもらうと、脂がのっていてとても美味しかったです!

【喫茶あひる】

面白いバス停の名前を発見。名前のもとになっている喫茶店にお話を伺いに行きました。

ご主人が小さいころアヒルを飼っていたことから、この喫茶店の名前が付いたそうです。

サイフォンで入れたコーヒーはとても落ち着く味でした。

【お好焼なぎさ】

お好み焼さんがあったので立ち寄ってみました。店内に入ると、先ほど焼いたばかりの「ばあば焼」がバーガーのように紙に包まれていて、食べやすくて美味しかった~。昔はお店に入れないくらい沢山の学生が訪れていたそうです。

【清芝神社】

神社をみつけて立ち寄ると、とんどさんで使う獅子舞頭がありました。頭が良くなるようにと噛んで貰いましたよ。その他にも昭和30年当時のとんどさんの役割などが書いてある『左儀長割』を見せていただきました。この清芝神社は、清水町と芝町の氏神様なんだそうです。

渡地区 NO.03

平成27年4月

境港市森岡町編

【アームレスリング】

選手の方がいると伺ったので行ってみました。皆さん良い体してますね~。

【練習場所】

膳棚さんにどういった集まりか伺ってみると、「ドラゴンアーム」というチームに入っているそうで、ここは個人の練習場所として使用しているそうです。

【対戦?!】

山口さんと対戦させてもらうことに。この山口さん、みなと祭りで行われた大会と鳥取県のアームレスリング大会どちらも

優勝された方です。お手柔らかにお願いします…。

『あーっ!まったくビクともしません!(汗)』

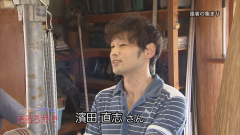

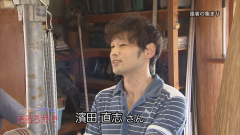

【師匠】

山口さんの師匠の膳棚さん。12年前からアームレスリングを始めたそうです。その膳棚さんの師匠が、こちらの当時全日本3位だった濱田さんです。濱田さんは20年前から始めたそうです!

【薪割り】

世界大会にも出場して数々の成績を残している膳棚さん。練習でしているのは薪割りだそうです。

薪割りの様子を見せていただきました。

【挑戦】

僕も薪割りに挑戦してみました。『よっ!』

あれ、刺さっただけで割れません…。アドバイスを頂いて再度チャレンジ!

『あ!割れた!』

【作品】

手先が器用な膳棚さん。米子工芸会にも所属をしていて、石と木を使ったアクセサリー作りにも

挑戦しているそうです。

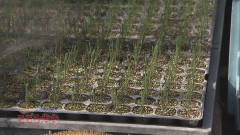

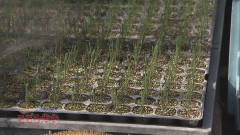

【ねぎの苗】

ビニールハウスで作業しておられる方が。中を見せてもらうと、ねぎの苗を育てておられました。

これは5月に植えるねぎだそうです。収穫は12月頃になるそうです。実は森岡町はねぎの生産が盛んな地域なんです。

【ねぎの作業場】

ねぎの出荷作業をしているところにお邪魔しました。とてもお忙しそうでした。

夕方には終わるとのことでしたので、また後ほど伺います!

【集合】

歴史ある神社があるそうで、詳しい方に会いにいきました。

【森岡神社】

こちらが本殿なんだそうです。昔は拝殿がありましたが、15年前の西部地震の際に倒壊してしまったそう。この神社は300年前の天保時代からあるそうです。

【渡邉清録さん】

土地の狭い森岡からアメリカに渡航し成功を収めた渡邉さん。この方が社殿に多額の寄付をされたそうです。

【天神さん】

この神社はもともと天神さんだったそうで、この社殿も渡邉さんが寄付したお金で立てられた

そうです。ここには、古くなった雛人形を祀る風習が昔はあったそうです。

【生簀】

神社を案内してもらった宮司さんたちに森岡町の面白いものを案内してもらいました。

この生簀、民家の庭にありました。なにが入ってるんだろう?

【生簀の中】

中には“らんちゅう”が沢山いました。大きいものだと成長して4年くらいだとか。

趣味で育てているそうです。

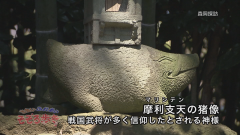

【摩利支天(まりしてん)の猪像】

この地域(米子~境港間)で初めて体温計を使った濱田医院。その庭にあるこの像は、戦国武将が多く信仰したとされる神様だそうです。

【会館内】

西森岡会館の中から賑やかな声が。お邪魔してみると、皆さんが料理を囲んでおられました。

これは毎月1回この地域のお年寄りを集めて、交流の場にしたり認知症予防などの目的が

あるそうです。

【調理室】

皆さんが囲んでいた料理の数々も、地域の方々が作られたそうです。今日は月遅れのひな祭り

だそうです。ちらし寿司、おいしそうですね(^q^)

【雛人形】

料理が並んだテーブルには、折り紙で作った雛人形も飾られていましたよ。

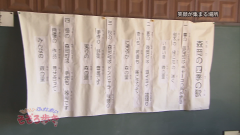

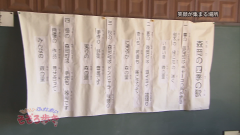

【森岡の四季の歌】

壁面に貼ってあった、こちらの歌。この歌は皆さんで作られた歌だそうです!

“森岡”を、この地域の方は『もぉーか』と読むそうです。

【歌う】

皆さんに森岡の四季の歌、歌っていただきました!メロディは四季の歌にあわせて歌われてましたよ。♪春の森岡(もぉーか)町は~ぎゃーこの声を聴き~

【再びねぎの作業へ】

出荷作業で忙しくされていた作業所へ戻ってきましたよ。この梶谷さん、以前は違う仕事をされていたそうで、ねぎをはじめた理由を伺ってみました。

【理由は】

自分で何かを何かをやりたくて、自分で利益を生み出したかったと語る、梶谷さん。

以前は航空自衛隊員だったそうです。今はねぎ農家が減ってきていますが、その代わりに

各農家の生産量が増えているそうです。

【自慢の孫】

梶谷さんの祖父母がもともとねぎ農家だったそうです。今は外仕事を一人で梶谷さんがされているそうです。(!)おばあさんにとっても自慢のお孫さんですね。(^^)

外江地区 NO.03

平成27年4月

境港市森岡町編

【アームレスリング】

選手の方がいると伺ったので行ってみました。皆さん良い体してますね~。

【練習場所】

膳棚さんにどういった集まりか伺ってみると、「ドラゴンアーム」というチームに入っているそうで、ここは個人の練習場所として使用しているそうです。

【対戦?!】

山口さんと対戦させてもらうことに。この山口さん、みなと祭りで行われた大会と鳥取県のアームレスリング大会どちらも

優勝された方です。お手柔らかにお願いします…。

『あーっ!まったくビクともしません!(汗)』

【師匠】

山口さんの師匠の膳棚さん。12年前からアームレスリングを始めたそうです。その膳棚さんの師匠が、こちらの当時全日本3位だった濱田さんです。濱田さんは20年前から始めたそうです!

【薪割り】

世界大会にも出場して数々の成績を残している膳棚さん。練習でしているのは薪割りだそうです。

薪割りの様子を見せていただきました。

【挑戦】

僕も薪割りに挑戦してみました。『よっ!』

あれ、刺さっただけで割れません…。アドバイスを頂いて再度チャレンジ!

『あ!割れた!』

【作品】

手先が器用な膳棚さん。米子工芸会にも所属をしていて、石と木を使ったアクセサリー作りにも

挑戦しているそうです。

【ねぎの苗】

ビニールハウスで作業しておられる方が。中を見せてもらうと、ねぎの苗を育てておられました。

これは5月に植えるねぎだそうです。収穫は12月頃になるそうです。実は森岡町はねぎの生産が盛んな地域なんです。

【ねぎの作業場】

ねぎの出荷作業をしているところにお邪魔しました。とてもお忙しそうでした。

夕方には終わるとのことでしたので、また後ほど伺います!

【集合】

歴史ある神社があるそうで、詳しい方に会いにいきました。

【森岡神社】

こちらが本殿なんだそうです。昔は拝殿がありましたが、15年前の西部地震の際に倒壊してしまったそう。この神社は300年前の天保時代からあるそうです。

【渡邉清録さん】

土地の狭い森岡からアメリカに渡航し成功を収めた渡邉さん。この方が社殿に多額の寄付をされたそうです。

【天神さん】

この神社はもともと天神さんだったそうで、この社殿も渡邉さんが寄付したお金で立てられた

そうです。ここには、古くなった雛人形を祀る風習が昔はあったそうです。

【生簀】

神社を案内してもらった宮司さんたちに森岡町の面白いものを案内してもらいました。

この生簀、民家の庭にありました。なにが入ってるんだろう?

【生簀の中】

中には“らんちゅう”が沢山いました。大きいものだと成長して4年くらいだとか。

趣味で育てているそうです。

【摩利支天(まりしてん)の猪像】

この地域(米子~境港間)で初めて体温計を使った濱田医院。その庭にあるこの像は、戦国武将が多く信仰したとされる神様だそうです。

【会館内】

西森岡会館の中から賑やかな声が。お邪魔してみると、皆さんが料理を囲んでおられました。

これは毎月1回この地域のお年寄りを集めて、交流の場にしたり認知症予防などの目的が

あるそうです。

【調理室】

皆さんが囲んでいた料理の数々も、地域の方々が作られたそうです。今日は月遅れのひな祭り

だそうです。ちらし寿司、おいしそうですね(^q^)

【雛人形】

料理が並んだテーブルには、折り紙で作った雛人形も飾られていましたよ。

【森岡の四季の歌】

壁面に貼ってあった、こちらの歌。この歌は皆さんで作られた歌だそうです!

“森岡”を、この地域の方は『もぉーか』と読むそうです。

【歌う】

皆さんに森岡の四季の歌、歌っていただきました!メロディは四季の歌にあわせて歌われてましたよ。♪春の森岡(もぉーか)町は~ぎゃーこの声を聴き~

【再びねぎの作業へ】

出荷作業で忙しくされていた作業所へ戻ってきましたよ。この梶谷さん、以前は違う仕事をされていたそうで、ねぎをはじめた理由を伺ってみました。

【理由は】

自分で何かを何かをやりたくて、自分で利益を生み出したかったと語る、梶谷さん。

以前は航空自衛隊員だったそうです。今はねぎ農家が減ってきていますが、その代わりに

各農家の生産量が増えているそうです。

【自慢の孫】

梶谷さんの祖父母がもともとねぎ農家だったそうです。今は外仕事を一人で梶谷さんがされているそうです。(!)おばあさんにとっても自慢のお孫さんですね。(^^)

境地区 NO.03

平成26年10月

境港市本町・日ノ出町・京町編

左【公園の子ども達】

にぎやかな声に誘われて公園に行ってみると、聖心幼稚園の子ども達が

体操服を着て集まっていました。聞いてみると、来週行われる運動会の練習中だとか。

中・右【玉入れ】

この日は玉入れと綱引きの練習をするそうで、一生懸命玉を投げていましたよ!

僕も急遽、子ども達に呼ばれて助っ人に!でも、「あれ?全然入らん・・・(汗)」

勝負の結果、僕の入った赤組は負けてしまいました(。。;)本番がんばってね!

左【NTTビル】

公園近くにあるこちらのビル。津波が起きた際の一時避難場所になっているそうです。

今回特別に見せていただきました!

右【屋上】

4階屋上に来ました!この辺りの景色が一望出来ますね。周辺住民や水木しげるロードへの観光客の方々などが、

津波の際はこちらに避難できるように市役所の方が開放されるそうです。

こういった高い建物は他にもあり、有事の際には避難場所として使用されるので、ハザードマップなどで

今一度確認しておきましょうね!

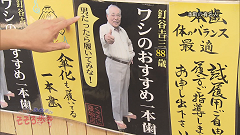

左【釘谷吉三さん】

本町の水木しげるロードに来ました。地元で有名な釘谷さんを訪ねましたよ。

中【一本歯】

釘谷さんおすすめの一本歯の下駄。慣れたらこれを履いて走れるんだとか。

颯爽と下駄を履いて歩く釘谷さんは現在88歳!お元気です!

右【履いてみました】

『男だったら履いてみな!』

ポスターの言葉に倣って履いてみましたよ!

「おぉぉっヨロヨロする(@。@;)」

左【創業明治40年】

くぎたに履物店は創業明治40年!今ではとても貴重となった下駄を見せていただきました。

中【板前下駄】

こちらの歯が長い下駄は板前さんが履く下駄だそうです。歯は、樫の木で出来ていて、とても堅く丈夫だとか。

鼻緒は牛皮。調理台は高さが高いので、下駄歯の高い低いで身長差がある人たちも調整できたそうです。

右【熟練技】

釘谷さんに特別に鼻緒を付ける作業を見せていただきました。なれているからこそ、こんなに手早く

付けれるんですね!

左【呉服店】

商店街にあるこの呉服屋さん。「よねすけ?」「こめすけ?」なんと読むのでしょう?

お店の方に聞いてみました。

右【足立 伊智郎さん】

店内にて足立さんに店名をたずねました。正解は『こめすけ』でした!

屋号が米やだったので、現在は米助呉服店という名前だそうです。

左【引き札】

かつての店名が載っているこちらは「引き札」というそうで、江戸から大正にかけて

作られていた広告チラシだとか!

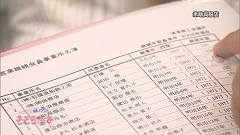

右【貴重な資料】

足立さんは現在で9代目だそうです。9代まで続くと色々古いものや歴史を感じるものもあるのでは?!

ということで見せてもらいました!

こちらは境港商工会議所の『永年営業継続会員事業所名簿』。2006年の資料の時点で米助呉服店さんは、

4番目に古い137年!ということは、もう140年超えてますね!

左【ガソリンスタンド】

京町にあるこちらのガソリンスタンド。昔からされていますが、お話を伺った田崎さんも勤続24年なんだとか!

右【京町の良いところは?】

この辺りも高齢化が進み、あまり若い方がいらっしゃらないというので、スタンドにお勤めの若い方に京町の

良いスポットを聞いてみました!

左【一月と六月】

こちらのお店。前から気にはなっていたんですが・・・。入ってみました!

右【店名の由来?】

こちらの阿部さんに店名の由来をお聞きしたところ、夫婦でこのお店をしていて本の担当の旦那さんが一月生まれ。

雑貨担当の奥さんが六月生まれだから、だそうです(・0・!)

左【本の数々】

旦那さんは本が大好きでそれが高じてこの本屋をオープンされたそうで、中々本の種類もマニア向けなものも

ありますね(^^)

中【雑貨売り場】

こちらが奥様担当の雑貨売り場です。東京や大阪の作家さんの作品や、洋服などがありますね!

右【アームカバー】

こちらのアームカバーは地元の88歳の方に作っていただいているんだそうです。色々な柄を取り揃えていましたよ!

左・右【ギャラリースペース/オーバルボックス】

2階に上がるとギャラリーになっていました!このときは長野県松本市の井藤昌志さんの作品:オーバルボックスの

展示がされていましたよ!

中浜地区 NO.02

平成26年6月

左【庭の花々】

良い香りに誘われてみると、庭いっぱいに咲く花々を見つけました!

中【阿部美喜さん】

このお花を育てておられる阿部さんにお話を伺いました。120本で100種類ほどのバラがあるそうです。

右【バラの庭園の中で】

この庭園の手入れを手伝ってくれている大谷さんも交えてステキな空間でお話を伺いました。

元々は薔薇の好きだった旦那さんのために育てておられたそうですが、亡くなられた際に

薔薇を育てるのも止めようとされたそうです。

その時に、旦那さんの介護ヘルパーさんや看護士さんが、『毎年見に来るから頑張って』と言われて、今日に至るそうです。

左【松本愼介さん】

この地域を案内していただいた松本さん。松本さんはこの地区に住む方々の名前の由来に関しても色々詳しいそうです。

中【どこの○○さん?】

この辺りはアベ、ムラ、ササキと言う苗字が多く、“アベさん”と言ってもどのアベさんか分からないことから、

屋号で呼んでいたそうです。変わったものだと、『アメリカさん』だとか!どんなアメリカさんでしょうか・・?

右【屋号アメリカさん】

アメリカさんこと、武良さんです。武良さんの先々代がアメリカに住んでいたので、この屋号がついたそうです。

現在武良さんは高松神社の総代会長もされているそうですよ。

左【高松神社】

毎年とんどさんで大注連縄の作り替え行事を行っている高松神社。総代会長の武良さんも一緒に神社へ向かいました。

中【立派な注連縄】

神社で注連縄を拝見しました。とても大きくて立派な注連縄でした!この注連縄を一日で、地域の皆さんで

作るそうです。地域の連携にも重要な役割を果たす行事なんですね。

右【とんどさんの行事】

毎年とんどさんでは神輿が出るそうで、その神輿を商売をしている場所や、新築の家には神輿を屋内において

祝いをするそうです。この神輿は昨年の秋に修繕されたそうで、現在では修繕できる場所も減っているそうで、

今回の修繕は出雲の職人さんに依頼されたそうです。

修繕をされた方曰く、この神輿の作りは明治時代初期か江戸時代のものだとか。地域の宝として守って欲しいですね。

左【佐々木さん】

商店の店主、佐々木さん。この佐々木さんの祖父の弟さんが、カナダで柔道を広めた方なんだとか!

右【写真】

佐々木さんが貴重な写真を見せてくれました。講道館の創始者『嘉納治五郎』さんと、佐々木さんの祖父の弟の

佐々木繁孝さんを写した写真です。

左・右【安達京治さん・作品】

昆虫の竹細工作りをされているとの事で訪ねてきました。とても細かな作業でカマキリの脚は作られていました。

これからも色々な作品を作って欲しいですね。

左【高松の昔を語る会】

高松会館に多くの方が集まっていました。お話を聞いてみると、高松の昔を語る会で集まっておられるとか。

この会は毎月1回行われていて、今年で7年目だそうです。

中【高松の歴史本】

これまでの調べた高松の歴史を1冊にまとめた本です。高松町の全世帯に配られるそうです。

右【笛の音】

この会館の中にも笛の名手が居られたので演奏していただきました。

左・右【井上さん・ネギ】

農作業中の井上さんにお話を伺いました。このネギは年末に収穫するネギだそうで、この時期は夏ネギと冬ネギの

端境期だそうです。よく見かけるネギ坊主は種用ではなく、とり損ねたものなんだとか!種は買ってくるそうです。

左【阿部さん夫妻】

2009年に中海テレビの番組『ゆく年くる年』でお世話になった、阿部さんのお宅を訪ねてみました。

右【全日本チャンピオン】

なんと、奥様は2011年のボディービルダーの全日本大会でチャンピオンになられ、この写真はその大会時のものだ

そうです!すごいですね!!

左・中・右【趣味を満喫】

旦那さんは、今年退職をしてからは、離れの2階を工房で色々な作品を作っておられました。

ネイティブアメリカン風のカバンやアクセサリー、ベルトなど様々なモノを作られているようで、毎年奥様には

手作りのプレゼントを欠かさないんだとか!いつまでも仲良く元気にすごして欲しいですね!

余子地区 NO.03

平成26年6月

左【庭の花々】

良い香りに誘われてみると、庭いっぱいに咲く花々を見つけました!

中【阿部美喜さん】

このお花を育てておられる阿部さんにお話を伺いました。100種類で120本ほどのバラがあるそうです。

右【バラの庭園の中で】

この庭園の手入れを手伝ってくれている大谷さんも交えてステキな空間でお話を伺いました。

元々は薔薇の好きだった旦那さんのために育てておられたそうですが、亡くなられた際に薔薇を育てるのも

止めようとされたそうです。その時に、旦那さんの介護ヘルパーさんや看護士さんが、

『毎年見に来るから頑張って!』と言われて、今日に至るそうです。

左【松本愼介さん】

この地域を案内していただいた松本さん。松本さんはこの地区に住む方々の名前の由来に関しても

色々詳しいそうです。

中【どこの○○さん?】

この辺りはアベ、ムラ、ササキと言う苗字が多く、“アベさん”と言ってもどのアベさんか分からないことから、

屋号で呼んでいたそうです。変わったものだと、『アメリカさん』だとか!どんなアメリカさんでしょうか・・?

右【屋号アメリカさん】

アメリカさんこと、武良さんです。武良さんの先々代がアメリカに住んでいたので、この屋号がついたそうです。

現在武良さんは高松神社の総代会長もされているそうですよ。

左【高松神社】

毎年とんどさんで大注連縄の作り替え行事を行っている高松神社。総代会長の武良さんも一緒に神社へ向かいました。

中【立派な注連縄】

神社で注連縄を拝見しました。とても大きくて立派な注連縄でした!この注連縄を一日で、地域の皆さんで

作るそうです。地域の連携にも重要な役割を果たす行事なんですね。

右【とんどさんの行事】

毎年とんどさんでは神輿が出るそうで、その神輿を商売をしている場所や、新築の家には神輿を屋内において

祝いをするそうです。この神輿は昨年の秋に修繕されたそうで、現在では修繕できる場所も減っているそうで、

今回の修繕は出雲の職人さんに依頼されたそうです。

修繕をされた方曰く、この神輿の作りは明治時代初期か江戸時代のものだとか。地域の宝として守って欲しいですね。

左【佐々木さん】

商店の店主、佐々木さん。この佐々木さんの祖父の弟さんが、カナダで柔道を広めた方なんだとか!

右【写真】

佐々木さんが貴重な写真を見せてくれました。講道館の創始者『嘉納治五郎』さんと、佐々木さんの祖父の弟の

佐々木繁孝さんを写した写真です。

左・右【安達京治さん・作品】

昆虫の竹細工作りをされているとの事で訪ねてきました。とても細かな作業でカマキリの脚は作られていました。

これからも色々な作品を作って欲しいですね。

左【高松の昔を語る会】

高松会館に多くの方が集まっていました。お話を聞いてみると、高松の昔を語る会で集まっておられるとか。

この会は毎月1回行われていて、今年で7年目だそうです。

中【高松の歴史本】

これまでの調べた高松の歴史を1冊にまとめた本です。高松町の全世帯に配られるそうです。

右【笛の音】

この会館の中にも笛の名手が居られたので演奏していただきました。

左・右【井上さん・ネギ】

農作業中の井上さんにお話を伺いました。このネギは年末に収穫するネギだそうで、この時期は夏ネギと冬ネギの

端境期だそうです。よく見かけるネギ坊主は種用ではなく、とり損ねたものなんだとか!種は買ってくるそうです。

左【阿部さん夫妻】

2009年に中海テレビの番組『ゆく年くる年』でお世話になった、阿部さんのお宅を訪ねてみました。

右【全日本チャンピオン】

なんと、奥様は2011年のボディービルダーの全日本大会でチャンピオンになられ、この写真はその大会時のものだ

そうです!すごいですね!!

左・中・右【趣味を満喫】

旦那さんは今年定年退職をしてから、離れの2階を工房にして色々な作品を作っておられました。

ネイティブアメリカン風のカバンやアクセサリー、ベルトなど様々なモノを作られているようで、毎年奥様には

手作りのプレゼントを欠かさないんだとか!いつまでも仲良く元気にすごして欲しいですね!

上道地区 NO.02

平成25年11月

左【皐月のある民家】

自宅の庭で150~160鉢の皐月を育てておられました。

このほかにも、最近始められた写真の作品の数々を見せて頂きました。

中【茶室“梅真庵”】

民家の敷地内にある茶室『梅真庵』。昭和57年に建てられました。この場所では毎週土曜にはお茶を学んでいるそうで、昔から近所の方の花嫁修業の場でもあったそうです。

右【小倉水産】

地元で愛されている『じゃころっけ』の製造の様子を見せて頂きました。出来立ての揚げたても試食させてもらいました!

左【伯州綿の栽培地】

一面に広がる綿花畑を発見。今はちょうど収穫時期で作業をされていた方々にお話を伺いました。

この綿は最近境港で栽培されるようになった“伯州綿”で、8月から12月まで収穫できるそうです。

右【正福寺】

正福寺には夕方17時になると子供たちが鐘を突きにきます。終わると住職さんからおやつを貰っていました。

この活動は現在の住職さんが来られてから28年間ずっと続けているそうです。

誠道地区 NO.01

平成25年7月

左【せいどうストア】

昔からあるお店。今の店舗に移ってからは6年で、元々からだと40年程だそうです。

最近は近所の高齢の方に配達もされているそうです。

中【折紙師範】

子どもの頃からの趣味が高じて、日本折紙協会の折紙師範をされている方のお宅に伺いました。

今は指導を引退し、毎日様々な折紙作品を作っておられるそうです。

右【翔友(詩吟同好会)】

誠道公民館で詩吟をされている方々にお話を伺いました。声を出すことはすっきりしますね。

左【グランドゴルフ】

日中の暑い最中、ご近所の方々がグランドゴルフをされていました。最高齢は94歳!!

皆さんお元気です。

中【自宅の庭でランチュウ】

庭でランチュウを育てていらっしゃる方にいろいろとお話を伺いました。

昔は品評会にも出されていたようで、育て方などにもこだわりがあるそうです。

右【せいどう電機店】

お店の中に入ると、楽器やご主人の手づくりの木彫りのフクロウなどが所狭しと並んでいました。

フクロウの製作場所も見せていただきました。

境地区 NO.02

平成25年1月

左・右【港B’zのヴォーカル倉内さん】

毎年境港のお祭会場を盛り上げてくれている港B’zのヴォーカルの方のお住まいを訪ねました。

専用のスタジオを見せていただきました。このスタジオは、練習の場としてでなく、子どもたちの非行を減らす目的でも、スタジオの貸し出しを行っているそうです。僕もこのスタジオで倉内さんと共演させてもらいましたよ!

左【境港海上無線株式会社】

境水道に面したこの通りは、漁船専用のお店も多数あり、その一つにお邪魔しました。

もともとは、魚群探知機などを扱っていたそうですが、最近では投光機やLEDなども扱っているそうです。

東日本大震災の際に使われた、リカバリーネットといわれる道具も特別に見せていただきました。

中【辰巳屋商店】

戦後辺りから営業をされてるお店で、店舗名の由来は店が辰巳の方角に向いていたからそう名づけたとのことでした。今までに2度の火災の被害にあいながらも現在も営業を続けているそうです。

右【わかとりタクシー】

目玉おやじのランプで有名なわかとりタクシーの営業所にやってきました。

境港市の余芸大会でマジックを披露していたマジカル江島さんこと、わかとりタクシーの社長さんにお話を伺いました。マジックも披露していただきましたよ!

左【しおさい会館】

この日は俳句の会をされていたのでお邪魔させていただきました。この俳句会は『潮騒句会』という名前で、明治の頃から続いているそうです!

中・右【境港大漁太鼓荒神会】

境港大漁太鼓荒神会のメンバーがいると伺って、訪ねました。この日は上道公民館で練習するとの事で、練習風景を見せていただきました。お腹に響いてくる迫力のある演奏でした!