日南町エリア の記事一覧

石見西地区 NO.03

令和7年8月 日南町石見西地区

【亀山公園】

亀山公園保存会のみなさんが公園の草刈りなど環境整備作業をされていました。

矢田元町長の姿も。

昭和50年に保存会が発足。

約50年間、亀山公園の環境整備を行っておられます。

4月20日頃から5月にかけて見頃を迎えるダイセンミツバツツジの名所です。

弘法大師を祀るお堂がありました!

四国 八十八か所に行くのは大変なので、この地域に作ろう。当時の和尚さんの賛同もあり、

2代目の日南町長のおじいさん所有の土地を寄付してもらいこの地にお堂を建立。地域の方々からの寄贈で要所要所(八十八か所)にお地蔵さんが建立されました。

現在は管理が大変なため、お地蔵さんの多くがこちらに集められてます。

元日南町長の矢田さんも、子どもの頃、このあたりで草野球をされていたそうで、地域の方々の想いがつまった場所です。

【石見神社・夏越の祓 茅の輪くぐり】

茅の設置期間がこの日(7月13日)までとのことで、くぐらせていただきました。

作法は左・右・左と神社のお祓いのように 八の字を描いてくぐりります。

茅の輪の由来:宿を借りに来た旅人を断った裕福な弟と貧しいながらも優しくもてなした兄。その旅人が実はスサノオノミコトで、その教えに従った兄が茅の輪を腰に付けたところ疫病から逃れられ、子々孫々まで反映したとのことです。

茅は両側の葉に刃がついていて、切れる。邪気を払うと言われています。

【石見神社 オリジナルお守り】

宮司さんのハンドメイド!

お参りいただいた甲斐(貝!?)がありますようにと宮司さん自らが採られた貝が入っています。

【相撲・出世場所】

かつて、アマチュア相撲のプロへの登竜門と言われていた場所。現在も土俵の跡が残っています。

宮司さんが子どもの頃、出店もあり賑やかに一晩中開催されていたそうです。

出雲や備中のあたりからも力自慢が参加されていました。

100年目の遷宮で屋根を吹き替える際に、相撲大会を開催したかったが、

けが人がでてはいけないので・・と紙相撲大会になったそうです。

見せていただきましたが、思っていたより大きな紙相撲!

相撲では、力量の差がでますが、紙相撲なら、大人も子どもも同じ土俵でたたかえますね。

【手嶋材木店】

保存会で整備作業にも参加されていた手嶋さん。

建築用木材製品を扱っておられます。

会社を継いでから約50年。

お父さんの代には、今のような重機はなく、山に入り、鋸(のこ)で木を切り馬二頭で専門の人が引っ張り出していたそうです。

手嶋さんが高校生の頃は同級生を何人かつれて、道まで出したら5万円など、アルバイトもしていたそうです。

高校卒業後、就職。当時の初任給が13,200円

高校時代のアルバイトで1日2万円もらっていたため驚いたそうです。

当時の林業は羽振りがよかったのがうかがえます。

実は、スポーツマン!

バスケ、バレー、長距離 卓球 ラグビー

高校時代、石見神社の相撲大会にも出場。 『みやのはな』という四股名もあったそうです。

【8年ぶり】

スクラップで回収された物の中から価値があるだろうという品物を仕入れ、販売されていた方と8年ぶりに再会しました。

現在、商売はやめられたそうですが、今回も見せていただきました!

2週間前の鑑定団に出た物と同じ!(2025年8月現在)

6色あるという電話の鑑定額がなんと30万!

こちらには1万円のシールが貼ってあります。

番組で高値がついたことを受けて、値上げしたそうです。 以前は2,000円くらい(;^_^

8年前も気になったこれ!まだありました。

集めだしたらそれまで興味がなくても好きになる。と楽しそうに話してくださいました。

今は保管しているだけですが、来られた人が気に入ったら購入もできるそうです。

【そば処 かめや】

前回8年前もお邪魔しました。亀山公園保存会 会長の田邊さんのお店です。

平成18年にオープンして19年目。この場所に移ったのは10年前。

もともとは役場の職員さん

商売する予定ではなかったけど、趣味でそばをつくり年越しそばとして近所の方に配っていたところ、お金をもらうことがあり営業許可を取ろうと開業されました。

日南町では震災後、水が来なくなる田んぼが増え、転作でそばに切り替える畑が増えました。

水田を守るためにも、『そば75日。』そばが一番作りやすいそうです。

日南のそばにこだわって営業されています。

普及しているのは、改良型そばが多いですが、日南町の在来そば(日南小そば)が発見されました。日南小そばは、収穫量が少ないので、貴重です。

11月がシーズン。

11月2日、3日のふるさと祭 食のバザールを開催予定

もしかしたら日南小そばの新そばが食べられるかもしれません。

お店は完全予約制です。(0859-83-0238まで)

山上地区 NO.02

令和6年5月放送

日南町山上地区

【田植え準備】

田んぼに水を張る前の準備をされている方にお話をうかがいました。

米作りで有名な日南町の中でも、山上地区は米作りに適した地域じゃないかな。と話してくださいました。

実は、山形県で開催された『第17回 あなたが選ぶ日本一おいしい米コンテスト』で優秀金賞を受賞された農家さんです!

機械で数値を測定するのではなく、予選から実際に人が食べておいしさを競うコンテスト!日南町では、高橋さんが初めて受賞されたそうです。

高橋さんが所属するエコファームHOSOYAでは、肥料に中海の海藻を使用されているのが特長です。

おにぎりを握っていただきました!

しっかり、ふっくらしたお米で、甘みがあって、美味しいです!!

エコファームHOSOYAのHPや道の駅にちなんで 購入できるそうです。

【有限会社だんだん】

有限会社だんだんは、機械のオペレーターを派遣するなど、集落営農団体 笠木営農組合の実働部隊として6人で活動されています。

たくさん並んでいるビニールハウスへ案内していただきました。

米子でも米を作っておられるそうですが、 こちらでは、直販するコシヒカリ、もち米をメインに育てておられます。

食味値が80点を超えたら、誰が食べても美味しいと感じる目安です。

このあたりのコシヒカリは83~86点

去年89、90点という数値がでた圃場もあったそうです!(2024年5月現在)

ハウスの外にあるろうそく!

翌日の最低気温が0度近くなる予報の時、霜が降りないように 夜、ろうそくをつけ、空気を滞留させて、霜を防ぐとのこと。

異常気象で、ビニールを張った後に雪が降ったことがあり、その際もろうそくが大活躍したそうです。

管理されているのは、約30ヘクタール(地元21ヘクタール 米子9ヘクタール)

東京ドームに例えると6個くらいです。

畦畔(けいはん)と呼ばれる 田んぼ間の段差が多くて、その間の草刈りが大変と話してくださいました。

昔は、そんなにいなかったという猪が多くなり、育てた作物をイノシシが荒らしてしまうため、農業法人を作り、耕作放棄地を増やさないようにと取り組まれています。

農村かさぎ で検索 購入可能だそうです。

【田植え準備:あらしろかき】

トラクターで作業中の方にお話をうかがいました。

田んぼに水をためるため、下の土を細かくして、平らにならしていく作業をされていました。

この後、1週間くらいあけて、植えしろと呼ばれる田植えの前に水を入れて平らにならす作業をします。

難波さんは今年で24歳。(2024年5月現在)

農業高校を卒業されてから、鳥取の農業大学校へ進学。

現在は、有限会社だんだんにお勤めされています。就農して約4年。 実家が岡山で農業をやっていて、将来は家業を継ごうと考えているそうです。

もともと機械が好き。

農業ではいろいろな機械を使いますが、特に米は使う機械が多いそうです。

田植え前からいくと

ロータリー ⇒ (アタッチメントを切り換えて)しろかき ⇒ 田植え機 ⇒ ブームスプレーヤー ⇒ コンバイン

いくつもの機械が登場します。

『農業は楽しい!面白い』と笑顔で話してくださいました!まさに天職ですね。

(有限会社だんだんは)農業法人なので、 跡継ぎがいなくて、農業をやめられる方。

機械が壊れたなどの理由で、作業を委託されることが多いとのことです。

田植え前の田ごしらえや、草刈りなどの依頼もあるそうです。

山上地区のあちこちで作業されています。

みなさんのこうした苦労があって、美味しい農作物がつくられているんですね!

【アメダス茶屋】

日南町の茶屋といえばこちら!

8年前にもおじゃましたアメダス茶屋さんへ

お店がオープンして10年近くになるそうです。

周りの風景はあまり変わりませんが、

この8年で、(周りに住む)人が少なくなって、ちょっと寂しい気がします。とのことですが、県外から、景色や、空気がよい、とドライブがてら来られる方は増えたそうです。

おすすめはアメダスランチ!

魚とお肉・・どちらもおすすめとのことで、

今日は、お魚でお願いします!

まずは、前菜とスープ ミルクが少し入った具沢山のミネストローネ!

美味しいです。トマトの風味が活きています。

これだけ種類があったら大満足です!

ごはんとパンが選べるそうですが、魚のソースとの相性が抜群ということで、パンにしてもらいました!

地元のパン屋(さくらんぼん)さんのパンだそうです。

アメダス茶屋は周辺で唯一アルコールが楽しめるお店!

地域の為になくてはならないお店の一つですね。また、お伺いできる日を楽しみにしています!

【常桂寺・カネナリカイ】

8年前にもお邪魔しました。常桂寺さん!

地域のみなさんが鐘をついておられます。

総代の青戸さんにお話をうかがいました。

昭和52年にこの鐘ができたそうです。

カネナリカイ:平成16年に和尚さんが他界され、鐘をつく人がいない。

集落で行った飲み会の席で、やるか!となった翌日から、近所の人がつき始めて、 そこから続いているそうです。 縁起のいい名前です。

永平寺に直接電話して確認、奇数がいいだろうということで7回か9回鐘をつくそうです。

ぼくも鐘をつかせて頂きました。 ついた後、余韻がなくなるまで(45秒くらい)待つのがいいそうで、待っている間は贅沢な時間です。

福栄地区 NO.02

令和4年12月

7年ぶり3回目になります。

【福榮神社】

福が栄えるという意味で福栄と言われている『福栄』地区

みなさんの心のよりどころ、開運八社めぐりの1つである福栄神社で、地域の歴史に詳しい松田さんにお話をうかがいました。

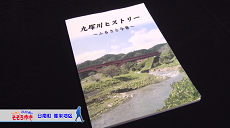

【九塚川】

福榮神社の目の前に流れる九塚川は日野川の支流の1つ。

3年前に福榮の歴史をまとめた『九塚川ヒストリー』が完成(2022年12月現在)

約2年かかってまとめられたそうです。

【日南のかしら打ち】

家内安全・牛馬繁栄・五穀豊穣の祈願と感謝の思いを込めて奉納される郷土芸能で、 毎年11月の第3日曜日に福榮神社で開催され、太鼓・獅子舞・猿田彦の舞が奉納されています。

明治以前から行われていたと伝えられているそうです。

戦時中に一度途絶えたものの昭和28年(1953年)に復活されました。

かしら打ち保存会があり、小中学生から大人までが一緒になり舞を披露されているそうです。

2005年、県指定無形民俗文化財に指定されました。

【福榮神社境内・イチョウ】

福榮神社の境内へ行ってみました。

まさにイチョウの絨毯です。

【野分の館】

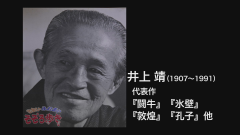

(井上靖さんの記念館)野分の館の保存を行われている野分の会の長谷川会長にお話をうかがいました。

保存会のメンバーは20名くらい。日南町の方が多いそうです。

年3回、(6月、8月、10月に)草刈りなどを行っておられます。

1月29日は井上靖さんの命日で、毎年大好物の塩ぼたもちを備えて、碑前祭を行って おられます。28年くらい続けていらっしゃるそうです。

1945年(昭和20年)6月18日から半年ほど、井上靖さんの家族が大阪での戦火を避けるために疎開して来られ、自身もしばしば訪れました。

当時疎開先を見つけるのはとても大変だったそうですが、 知人・親戚を頼って、福栄へ疎開されたそうです。

昭和40年撮影・当時の家

【野分の館】

長谷川さんに野分の館を案内していただきました。

ゆかりの品々が展示されており、一般の方も見学可能です。(無料)

野分の館の名前の由来になった作品も展示されています。

【白谷工房】

中村さんにお話をうかがいました。

前回お邪魔した時は、ご自宅でしたが、保育園の跡地を利用した工房へ移転してこられました。

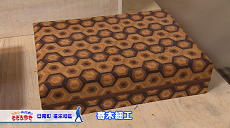

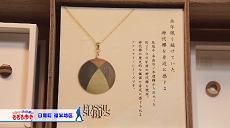

【寄木細工】

県展に出品した作品が飾られていました。

アクセサリーも作っておられます。人気はピアス。

黒い木は神代欅と呼ばれる貴重な木を使用されています。

【神代欅(じんだいけやき)】 鳥取市の本高弓ノ木遺跡から出土した約2700年前の貴重な欅です。

工房を起ち上げて10年。(2022年12月現在)

もともと大工さんだった中村さん。解体した木や現場ででる端材が捨てられるのがもったいないとの思いをずっと持っていて、試行錯誤しながら独学で寄木細工を習得されたそうです。

10周年を記念して、ご自身でつくられた壁。インスタ映えを目的に作られたそうです!

ペンキは塗ってありますが、向かいにあった福榮小学校の廃材の一部も使用されています。

押しピンの跡など、それぞれの木に思いがたくさん。

これからの作品にも注目していきたいです。

【サクラソウを守る会】

13年ぶりにお邪魔しました。

4月下旬から5月10日頃が見頃

その年の気温によって、開花時期は変わりますが、だいたいGW前後が見頃です。

メンバーは12名くらい。

活動は、年2回、木道を直したり、石段を舗装したり、草刈りなどを行っておられます。

4月上旬から下旬は、交代で案内や盗掘を防止するため、常駐されているそうです。

【サクラソウ】

ピンクと白の2種類で、湿地帯でしか咲かない花です。

2020年5月に県の天然記念物に指定されました。

昨年(2021年)、大雨の影響で土砂が崩れ、埋まってしまったそうですが、取り除く作業をして、今年は無事開花。(2022年12月現在)

さまざまな環境条件が整っていないと自生できないサクラソウ。 豊かな自然が残っている証ですね。

【玉泉寺】

住職の門原さんにお話をうかがいました。13年前は奥様にお話を聞きました。

会館で葬儀の際に司会をされたという本池さんが勉強会にいらっしゃっていました。 中海テレビ放送の番組でもお世話になった方です。懐かしいです。

住職の話を聞くだけではなく、お経について住職お手製の教本で勉強されていました。 歴代の住職の名前を挙げ、先代がいらっしゃるおかげで今の自分がある。といった意味だそうです。

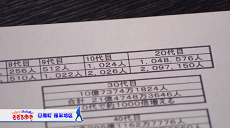

受け継いだ命は、2代目だと6名から(両親、祖父母、祖父母)、 6代遡ると126人からになります!

10代目まで遡ると2026人!

これだけの命を受け継いだ者同士が出会うのはまさに奇跡。一期一会ですね。

【六道絵】

人間の世界を表している 1人では生きていけないので、お互いに支え合って生きていくためには・・といった教えの意味だそうです。

阿毘縁地区 NO.04

令和4年5月

【解脱寺】

阿毘縁地区にうかがった際、毎回訪れているお寺です。

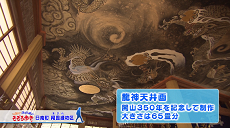

開山350年記念で、2009年4月に完成した天井の「龍神天井画」を見せていただきました。

お話を伺った生田住職は、まちづくり協議会の会長をしておられます。 平成18年(2006年)に日南町立山の上小学校と統合し、閉校になった旧阿毘縁小学校跡の活用方法などを検討されています。(令和4年5月現在)

現在、日南町には小学校が1校だけ。

地区内には幼稚園から高校生までの子どもが10名ほど住んでいますとのこと。

旧阿毘縁小学校へ案内していただきました。

地域の歴史が分かる場に整備していく予定とのことですが、そこには卒業生の自叙伝が沢山残されていました。

その中には、生田住職の自叙伝も・・

【阿毘縁特産グループ】

旧阿毘縁小学校の家庭科室で活動しておられる『阿毘縁特産グループ』。

阿毘縁にお住いの方8名で、特産のりんごを使ったゼリーやジャム、ソースを製造されています。

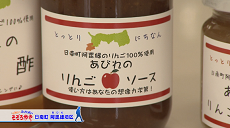

焼肉や野菜炒めにも使えるりんごソース

家で使おうと思っていたソースを息子さんが持って帰ってしまう程、美味しい自慢の商品です。

りんご酢:夏は水割り、冬はホット、料理に入れるのもおすすめとのことです。

チョコッtoあびれをいただきました。

食べた瞬間からりんごの香りがきいたホワイトチョコです。

りんごジャムが入っているそうです。

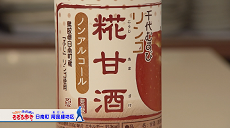

阿毘縁特産グループが手掛けた9品目『リンゴ糀甘酒』

千代むすび酒造に、ふじのジュースを提供し、つくってもらった甘酒で、 660本製造しましたが、1ヶ月経たないうちに完売されたそうです。

記念すべき10品目はりんごを使ったお酒とのこと。

現在、制作中で秋には完成する予定です。

商品はゆきんこ村や道の駅にちなんで販売されています。

【トマト農家:坪倉さん】

地元出身、就農して5年の坪倉さんにお話をうかがいました。(令和4年5月現在) 関東に出ていましたが、帰郷を機にトマト農家に。地元の先輩方の話を聞いて、 栽培し、現在は9棟のハウスでトマトを栽培しておられます。

品種は大玉のりんか

息子の恒太くん登場、お父さんのお手伝いで、雑草取りをしていると話してくれました。

「(息子が)帰ってくることになり、嬉しかった。農業をしてくれるとは思っていなかった。 若い人たちがトマトづくりをがんばっているから・・」とお父さんの勝幸さんは、話してくださいました。

トマトの旬は7月下旬から11月くらいまで、これからも、ご一家でおいしいトマトをつくり続けてくださいね

【16年ぶりの再会 荒金さん】

16年前(2006年)にお会いし、その際に牛舎の柵を打ち込むお手伝いをさせていただいた、荒金さんと再会しました。

日南町の白ネギは、温度差、水の良さのおかげで、甘みがあるのが特徴

白ネギの他、米の栽培、牛の世話をされています。

前回、杭打ちした場所で、現在は和牛を3頭飼育しておられます。

5年前に、和牛共進会で、鳥取県の和牛が肉質日本一になりました。

かつては沢山の和牛農家がいましたが、現在は阿毘縁で3軒ということです。

【ゆきんこ村】

もともとは地元の有志の出資者で始まった『ゆきんこ村』

管理者が変わり、現在は南部町の企業が管理しておられます。

レストランでおすすめの焼肉定食をいただきました。

お米は地元の一心米(いっしんまい) 。

レストランの裏にはキャンプ場。

ログハウス(コテージ)や宿泊可能な古民家(茅葺)、バーベキューハウスもあり、これからの季節にピッタリ、いろんな楽しみ方ができそうです。

【ハーブデイズ・アボンリー】

26年前にオープンした「ハーブデイズ・アボンリー」さんへお邪魔しました。 1500株ほどのラベンダー畑からスタートし、植栽を変えたりして、現在は薔薇が多いそうです。

お孫さんが収穫をお手伝いされてました。

小さい頃から手伝ってきた、物づくりも好きなので、ゆくゆくは管理できたらいいなと話してくださいました。

薔薇の見ごろは6月頃、

今は、閉園されていますが、今年(2022年)は5月20日~6月26日まで(火曜日お休み)で開園されるそうです。 素敵で、ホッとする場所なので、これからも楽しみです。

日野上地区 NO.03

令和3年5月 日南町日野上地区

【大塚食品】

15年前にもおじゃました大塚食品さんにうかがいました。 魚釣りが趣味という大塚さん。 手作りのタモと採った魚の剥製を見せてくださいました。

今回も手作りのタモを頂いちゃいました!

大きなマスの剥製は、日南町の阿毘縁で釣ったとのことで、 日南町での生活を満喫していらっしゃいます。

本業はお豆腐屋さんの4代目 演歌とラッパを流しながら、移動販売をしておられます。

ほとんど病気もしないし、元気そのもの!と大塚さん。 15年後、また再びお会いしましょう!

【道の駅 日野川の郷】

この春入社されたスタッフの井上さんにお話を伺いました。

農家さんの愛が詰まった食べ物を各種扱っています。

【にちなん朝市】

毎週土日に地元の採れたて野菜を販売しています。

生産者の田辺さんにもお話を聞きました。

日南町産のもち米『きめのもち』を使ったお餅は、 取材に伺った時には、すでに完売。

この日はアスパラガスとドーナツを販売されていました。

【グリルサンド キャンディーズキッチン】

濱岡さんにお話を伺いました。

キューバサンド:キューバ移民がフロリダに渡り、その後アメリカ東海岸で流行したホットサンド。日本でいうおにぎりです。

今年3月からスターとした移動販売車には、イラストが描かれています。

サクサクの食感を大事に、焼き立てを提供するため時間はかかるそうですが、スパイシーで美味しいです。

現在は、道の駅日野川の郷のみで販売しておられます。

将来は、自分のお店を持つのが夢と語ってくださいました。

【浄香寺】

天正7(1579)年に創建されたお寺で、もともとは多里にありました。 現在の菅ノ原地区には、昭和10年に建てられました。

窓から見える山の裏には鉱山があり、かつては、クロムが採れていたとのことです。 事務所や商店などがあり、賑やかだったそうです。

【大柄組】

自然薯で有名な大柄組さんに伺いました。 全国的に珍しい自然薯栽培を始めて17年。

定番の自然薯そば・うどんはもちろん バームクーヘンやショコラなど、洋菓子も扱っておられます。

定植の時期とのことで、畑を見せていただきました。(4月末収録)

植えた場所に目印として棒をさしています。 5反の畑で取れる自然薯は約2,300本。

11月中旬から下旬の収穫の頃には1メートルほどになるとのことですよ

(撮影:2017年5月14日 提供:日南町観光協会)

【神宮寺】

『奥日野の藤寺』こと神宮寺さんにおじゃましました。

取材にうかがったこの日は、まだ咲き始めでしたが、 放送が始まるGWの頃には、きれいな藤の花が咲いているでしょう。

【樂樂福神社(ささふくじんじゃ)】

宮司の木山さんにお話を伺いました。

万葉集の楽浪(さざなみ)の読み方にならい樂樂福となったと伝えられています。

前回、お邪魔した時はお祭りの日でした。

近年は、コロナの影響でお神輿が出せませんと寂しそうに話してくださいました。

林業が盛んな日野町。民芸品として奉納された杉玉。

浅草の浅草寺の提灯をイメージして飾っていますとのことです。

お堂からは、雅楽が聞こえてきます。 参拝客から「能の雰囲気にあっているから」と雅楽のCDを奉納されて以来、 ずっと流れています。

【旧日野上小学校】

8年前にUターンして日野町に戻ってきた安達さんにお話を伺いました。

以前は米子でデザイナーをされていた安達さん。

僕もお世話になったことがありました。

現在は、日野町のまちづくり協議会の支援員の傍ら、デザイナーのお仕事もされています。

大正時代に植えられたイチョウの木も概ね100年のことで、旧日野上小学校のシンボルです。

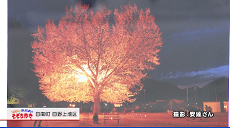

コロナの影響で、去年は実施できませんでしたが、大イチョウをライトアップする『銀杏夜会』を開催。

黄金の絨毯が広がる秋が楽しみです。

石見東地区 NO.03

令和2年11月 日南町 石見東地区

【ふるさと日南邑 モクモクキャンプ】

ふるさと日南邑に隣接するかたちで2020年8月にオープンした

「モクモクキャンプ」

バーベキューの煙がモクモク、森の中の木々の木木(もくもく)と

二つの意味で名づけられました。

取材でお邪魔したこの日も、たくさんの方が利用されていました。

【星のテラス】

豊かな自然に囲まれたキャンプ場。

星空も魅力の一つです。

肉眼で天の川がうっすら確認できた!と教えてくれました。

【福成神社 しあわせカボチャ】

開運八社めぐりの一つ、福成神社にお邪魔しました。

氏子の金田さんご夫婦にお話を伺いました。

10年ほど前、奥さんの多恵さんが倉吉を旅行した際に見つけた

しあわせカボチャ。

種を植えたところ、10個、20個と大量の実をつけたしあわせカボチャ。

福を呼ぶ、「しあわせカボチャ」として、奉納。

収穫できる8月から11月初頭くらいまでおすそ分けとして、置いておられます。

しあわせカボチャを通して、いろいろな人と友達になれると楽しそうに語ってくださった金田さん。元気の秘訣も「しあわせカボチャ」ですね^o^

地域の歴史に詳しい「遺跡保存会」のメンバーと、昭和57年に建て替えられた旧石見東小学校 花口分校で待ち合わせて、お話を伺いました。

【宝篋印塔(ほうきょういんとう)】

立派なつくりの塔ですが、専門家の調査でも詳しいことはわからないそうです。

【矢田貝家墓】

江戸時代 出雲地方から移住。

たたら製鉄によって財を成した矢田貝家の墓

【腰痛地蔵】

実際にお参りして、腰痛が治った人がいるとのことで、

僕も腰痛防止にお参りしました。

【最高1500面体!?】

大工の後藤さんと再会しました。

前回お伺いした際に見せていただいた多面体が520面体。

6年経った今では1500面体にっ!

制作途中、いやになることもあると話す後藤さんですが、

好きなことを仕事にして、いろいろな人と知り合えると笑顔で話してくださいました。

【にちなん高原 お好み焼】

2年半前に広島から日南町へ移住してこられた川口さんにお話をうかがいました。

移住のきっかけは、日南町への移住をすすめるテレビ番組だったそうで、

第3の人生を海か山で過ごしたいと考えていたところ、駅の中にある店舗が空いていたこともあり、決められたそうです。

ヘラを使って食べる広島焼きは、地元日南町の食材で作られています。

地域の人々の交流の場所にもなっており、日南町は、最高の場所と話してくださいました。

多里地区 NO.02

令和元年11月放送

【お茶会】

歩いていると、プレハブ倉庫の中からなにやら楽しそうな声が。

かつてこの場所には「松尾旅館」があり、その一室でご婦人方が集まりお茶会を開いていたそうです。

ですが建物も取り壊され集まる場所が無かったところ、建設会社の社長さんがプレハブ倉庫をお茶会

に使用したら良いと提供してくれたそうです!

この多里地区には、昔2つのクローム鉱山があり、『鉱山の町』としてとても賑やかだったそうです。

【クローム鉱山】

お話を聴いていた方の中で、クローム鉱山で働いていた方がいらっしゃいました。

当時は朝6時に家を出て歩いて鉱山まで通ってい、撰鉱という鉱石を選り分ける作業をされていたとのこと。

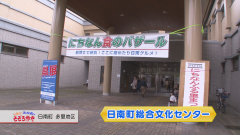

【にちなん食のバザール】

日南町総合文化センターで行われていた「にちなん食のバザール」にお邪魔しました!

会場は多くの方で賑わっていました。

多里地区の皆さんで『はんざけバーガー』を販売しておられました。

バーガーのバンズには「オッはんざけ」の焼印が!日南トマトとコンニャクを使ったバーガーでしたよ(^^)

食べれるのはこのバザールのみだそうです。

はんざけ・・・中国地方の方言。オオサンショウウオのこと。

多里地区ではオオサンショウウオを守る会が活動し、現在700匹のオオサンショウウオが確認されているそうです。

ヨーロッパから観察しに来日する外国の方も多いとか。観光と守る活動、上手く共存出来るといいですね。

【だんご汁】

バザールでホームランド多里の方のバザーに寄ってみました。人気ですっかり商品がなくなっていました。

販売されていた方にお店でオススメのメニューを聞いてみると「だんご汁」とのこと。水車引きのもち米で団子を作り、

お味噌汁にいれただんご汁は多里地区のソウルフードだそうです。

【遊四季多里】

多里地域の自然を再発見して貰おうと活動しているそうです。

星空教室や化石発掘などを活動内容は様々。活動開始から今年で3年目とのこと。

きっかけは、他地域から移住してきた方に『この自然環境はスゴイ!!』と言われ、地元の素晴らしさを

再認識されたからだそうです。室内プラネタリウムもこの日は開催されてました。

【ホームランド多里】

さっそく“だんご汁”をいただきに来ましたよ!

バザールで販売していた“あけび茶”もいただきました。

汁の中に入っていただんごはヒメノモチ粉100%のきめ細やかなお餅でした!

「美味しい~!!」

店内には地元多里で取れた農産物が沢山並んでいました!

先ほどいただいた“だんご汁”のだんごに使われていただんご粉も販売されてます。

【しいたけハウス】

ビニールハウスの上に黒い遮光ネットがかけられていました。

ハウス内が40度以上にならない為の防止策だそうです。

今年は梅雨に雨が少なかった為、しいたけの出来が少ないとのことでした。

しいたけの一般的な作り方は原木を『立てかける』のですが、面積が沢山必要な為、井桁積みで栽培されているんだとか。

ですが、松尾さんがしいたけ作りを始めた30年前は多く居たしいたけ農家も今は松尾さんくらいだそうです。

松尾さんがしいたけ栽培を。奥様がしいたけ加工して販売を手掛けておられます。オススメの食べ方を尋ねると、

・一度ゆでてスライスして刺身のようにわさび醤油

・奥様自慢のしいたけドレッシングで食べても尚美味しい!

とのことでした。

大宮地区 NO.02

平成30年6月放送

【菅沢ダム】

菅沢ダムの管理事務所に寄ってみました!

ダムの資料室がありましたよ。一般の方も気軽に入れるそうです。菅沢ダムの役割などを伺いました。

洪水・かんがい・発電の3役をこなすダムだそうで、今年で完成してから50周年を迎えるとこのとでした。

【ダムカード】

国土交通省がダムマニアと称して各地のダムの写真をカードにして

5枚以上集めた方を「ブロンズ」、10枚以上「シルバー」、20枚以上「ゴールド」、

中国地方で79箇所ありますが、すべて集めるとダムマニア認定証を交付しているそうです。

また、菅沢ダムでは50周年を記念して通常のダムカードとは別に、

50周年記念ダムカードを作成して7月末に配布する予定だそうです。

昨年はダムカードを求めて、全国からおよそ1200人ほどが訪れたそうです!

【古民家かつみや】

喫茶・体験型農家民宿との看板が。寄らせていただきました!

こちらの建物は築102年の古民家です。立派な建物ですね~!宮本さんにお話を伺いました。

川で遊んだり、かまどでご飯を炊いたり、オオサンショウウオの観察会など色々な体験が出来るとのことです。

★6月末から7月にかけて、近くにある聖滝で姫ボタルが見頃だそうです!

【宮本兄弟】

宮本さんが見てもらいたいものがあるとのことで、2階へ。たくさんのメダルや賞状が!

宮本さんの息子さん(兄弟)は国内外の飛込競技で活躍した有名人でした。

ここにあるのは全部ではなく、一部なんだそうです!凄いですね!

【おにぎり作り】

かつみやさんのお隣さんの浜田さんも加わってかまどで炊いたご飯で

おにぎりを作りましたよ!早速いただいてみました。「うまい!米が違いますね」

宮本さんのお孫さんも一緒に食べましたよ(^Q^)

【楽楽福(ささふく)神社】

古都さんに、こちらの神社の名前の由来を伺いました。

『砂鉄をたたら吹きで製鉄する』という説があるとのことです。たたらにまつわる神社だそうです。

古都さんが子どもの頃はお祭りの時に境内で相撲をとっていたそうです。

今は相撲も行われなくなり、5月に春の例祭が行われているとのことです。

【旧大宮幼稚園】

かつては幼稚園だったこちらの建物へ。古都さんにお話を伺いました。中にはたくさんの木炭が。

大宮地区を中心に作られていた『印賀鋼』 この玉鋼を作る際に大量に必要だった、砂鉄と木炭。

今はすっかり衰退しているその木炭「大宮炭」の復活を目指して同好会を結成し、活動をされているそうです。

【大宮地域振興センター】

かつて小学校だった建物は地域の振興センターになっていました。

教室の中には炭を作る際に使われていた道具などの展示室に。

【手作り模型】

隣の教室には2011年のそぞろ歩きでお世話になった井上さんがいらっしゃいました。

室内には、井上さんが作られた「野だたら」を再現した模型が飾られています。

大正10年まで操業していた「吉鈩製鉄所」の模型もありました。

当時の人々が使っていた道具なども展示されていましたが、とても重かったです!

井上さんは、自身の作品で後世にこの地域の歴史を伝えたいと話しておられました。

【手作り体験工房】

こちらの工房では2011年のそぞろ歩きでお世話になった段塚さんにお会いしました!

リースや絵てがみなど、色々と体験できます。(※体験メニューは予約が必要です)

ルバーブジャムの作り方を以前はお聞きしましたが、今回はクラッカーに乗せて試食させていただきました(^^)

ルバーブジャムは道の駅で販売されているそうです。

【水田の看板】

田んぼのそばに看板がありました。田んぼで作業していた藤原さんにお話を伺いましたよ!

水田オーナーズクラブとは・・・

水田の1区画を企業で契約し、1年間管理した後秋に収穫した米を配達するシステム。

ちなみにこちらの田んぼは魔法瓶で有名な象印さんの水田でした。実際に社員の方が田植えも体験されたそうです。

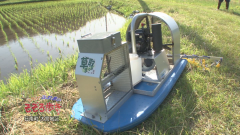

3日に一度は田んぼの中に生えてくる草を土をかき回すことで地中に埋めこむ作業を「田車」という道具を使い作業をしているそうです。

ですが、重労働なので社長が買ってくれたという「草取りまつお」という機械を使って浮いてきた草を網で取るそうです。

折角なので、「田車」を体験してみました。ですが・・・

土に足をとられて、この田んぼ全体にするのは非常に骨が折れますね!(><)

こちらが『草取りまつお』です!

こちらが『草取りまつお』です!

石見西地区 NO.02

平成29年4月

【中島さん・お宝品?!】

営業中の、のぼりを発見!活魚、かに料理の看板もあったので飲食店ですか?と伺うと、

解体業をしていて、そのときに出た看板を持って帰ったんだとか(笑)

倉庫の中には色々な年代物もありましたよ!月に1度フリーマーケットもされているそうです。

【金生山 永福寺】

このあたりで数百年の歴史があるお寺へ。

風情のある鐘付堂もありました。この鐘がある建物自体は、二、三百年前のものだそうです。

鐘自体は70年前に復活した2代目の鐘です。毎日朝夕と付いています。

【聖牛銅像】

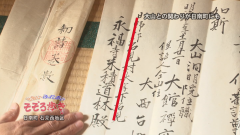

その昔、大山寺のお坊さんにこのお寺に来ていただき、鎮守として祀られたそうです。

その時の書物も見せていただきました!日南町にも大山との関わりがあったんですね。

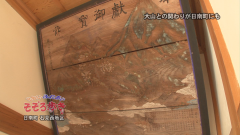

【奉納品/行事本尊】

明治23年にこちらのお寺に大山寺から奉納された大山寺や大山が描かれた絵図も

本堂の中にありました。その下には、行事のときに拝む行事本尊も祀られていました。

【アスパラガス畑】

なにやら変わった畑があったので、作物を伺うとアスパラガスでした。

地温が15度くらいになると芽が出てくるそうです。

温湯さんはアスパラガスを作り始めて6年目。定年後に何か始めたいとの思いで

やりだしたそうです。収穫したアスパラは道の駅で販売しています。

【石見神社】

石見神社で総代をされている田邊さんにお話を伺いました。

石見神社のお宮は通称「天王さん」と呼ばれているそうで、祭神のスサノオノミコトが別名、

牛頭天王から、天王さんとなったそうです。

4年後には今の宮に遷宮してからちょうど100年を迎えるそうです。

【土俵】

境内には立派な土俵もありました。年に一度は祭りの前に土俵を新たにしているそうです。

こちらは、奉納相撲をする場所として始まったのですが、その昔は色々な力士が来て

大変賑やかだったそうで、歓進元を「天皇部屋」と名付けたそうです。

明治から昭和の60年頃まで行われていました。

【そば】

日南町は鳥取県で一番のそば生産地だそうです。

石見神社総代の田邊さんは自宅でおそば屋さんをされているそうで、

招待していただきました!看板も田邊さんの手作りだそうですよ!

お店は一人でされているので、完全予約制にしているそうです。

そばはつなぎのない十割りそば。そばの香りも強く、美味しいです!

田邊さん自身もそばを栽培されているそうで、畑の写真をみせていただきました。

にちなんの道の駅にも毎週月曜日にそばを卸しているそうで、メニューとして食べれるそうですよ(^^)

そば処かめや

電話 0859-83-0238

【和田さん】

木を使って色々な物を作られている和田さんのお家を訪ねました。

こちらのカウンターテーブルも結婚された娘さんに作ってあげたそうです。

そのほかにも、キッズキッチンなど、子どもたちが遊べるものなど

色々とありました!和田さんの作品は道の駅でも販売しているそうです。

他の部屋にはドラムセットなどもありました。

和田さんが26歳の頃にバンドを組んでいたそうで、その頃の写真もありましたよ(^^)

かつてはプロのドラマーとして活躍されていたそうです、少し演奏してもらいました!

「いやぁ~カッコいい!!」

山上地区 NO.01

平成28年6月放送

【村上本店】

6年前にもお邪魔したお店に行ってみました!変わらずお元気そうですね!

店舗横では近所の方がお茶をしてましたよ(^^)

フキの佃煮までいただいちゃいました!

この商店は今の村上さんで3代目!この先も続けていってほしいですね。

【池田さん・ペットのヤギ】

ゆく年くる年でお世話になった池田さんを訪ねてみました!

ビニールハウスで作業中でしたよ。池田さんはトマト作り30年。もうベテラン農家さんですね。

三月に植えたトマトは背丈ほどの大きさまで成長していました。

真っ赤に熟れたトマトを一つ試食させてもらいましたよ!

『うわー!味が濃くて美味しい!』

飼い始めたヤギは今では増えてしまって名前は付けてないそうです。(^^;)

【アメダス茶屋(イタリア料理店)】

茶屋には地域気象観測所(アメダス)がありますが、この名前にちなんだお店に寄ってみました。

お店の方おススメのアメダスランチをいただきました!地元の食材をふんだんに使用して、

ドリンク・デザートまでついたお得なランチですよ!

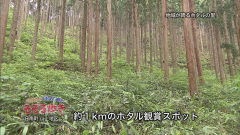

【ヒメボタルの生息地】

愛好家の方々に人気のあるスポットを訪ねてみました!

吉川さんに聞いてみると、川に現れるのは源氏ホタルという種類なんだとか。

こちらで観賞されているヒメボタルは、山に現れるホタルだそうです。

ホタルが見られる場所は、約1キロに渡る山の斜面です。

7月の七夕あたりがちょうどホタルの観賞に向いてるそうです!楽しみですね!

そして、今年行われる

『全国ほたるサミット』(開催:H28年7月1日)の鑑賞会会場にもなるそうです!

【常桂寺】

道を歩いていると鐘の音が!

境内に入ってみると、ちょうど17時を知らせる鐘を突いておられました。

僕もやらせていただきましたよ!この鐘つきははじめられて10年だそうです。

もともとは住職の方が朝と夕にしていたんだとか。ですが、その住職の方が亡くなられて

つく人も居なくなり鐘の音も途絶えてしまいました。

そのことを残念に思った地域住民の方々が、持ち回りで鐘つきを復活させたそうです。

この鐘をつく会は「カネナリカイ」と名づけられています。

福栄地区 NO.01

平成27年6月放送

左【福栄開運売店】

福栄神社に向かうと、開運売店を見つけましたよ!

中【招福袋】

ガマズミの実で染めた袋だそうです。近所の方が染めて縫って作っているそうです。

右【売店入り口】

近所の方がお休みの日に当番制で店番をしているそうです。

誰も居ないときには、電話をかけたらどなたかが駆けつけるんだとか!(笑)

※現在、不定期営業のためご利用の際はドアに表示の連絡先までお問合せください。

左【福栄神社】

参拝に来ました!ここの階段は124段あるそうです。階段を上がると、途中に随身門がありました。

中【随身門】

随身門は足の神様だそうで、地元の方々は右、左、門の奥の社の順にお参りをするそうです。

右【境内】

境内には左右に護身木があります。樹齢300年のイチョウの木は秋になると葉が落ち、

境内を黄色い絨毯のように染め上げるそうです。

神社には地元の方のみならず、県外の方も参拝に訪れるそうです。

左【中村さん】

木が沢山あるので何に使われるのか聞いてみると、中村さんは大工と寄木細工というのをされているそうです。

せっかくなので、寄木細工の作品と作業場を見せていただくことに!

中・右【多面体作品と後藤さん】

作業場に着くと、天井付近に面白い作品が。こちら、中村さんの叔父さんが作られたそうです。

なんと、昨年の7月に訪れた日南町石見東で出会った、多面体職人の後藤さんの実家が中村さんの家だそうです。

左【寄木細工】

こちらが中村さんの作品です。細かな木の組合せがすごいですね!

中【作業場】

ここで色々な作品が生み出されているんですね!

右【ヘアゴム】

中村さんの作品であるこのヘアゴムがドラマで出ていたそうですよ!

インターネット販売もしているそうで、そこから衣装担当の方が購入してくださったそうです。

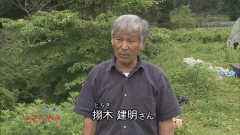

左【挧木(とちぎ)さん】

道を歩いていると、トマトを育てているビニールハウスからクラシック音楽が!

栽培している挧木さんにお話を伺ってみました。

右【ビニールハウスの中】

ハウス内を見せていただきました。スピーカーで大音量でかけているそうです。

色んなものに聴かせて美味しくしようとしているとか。この取り組みは10年ほど前から

始めたそうです。

左・中【巣箱】

道すがらに見つけた不思議な箱。挧木さんに尋ねたところ、『ブッポウソウの巣箱』だそうです。

ブッポウソウは、別名「森の宝石」と呼ばれ絶滅危惧種に指定されています。

巣箱につながった線は、巣箱に調査の為のカメラがついているからなんだとか。

右【モニター】

少し離れた納屋の中に巣箱の様子を見るためのモニターが設置されていました。

左【伊田さん】

かつては庄屋だった伊田さんのお宅へ伺いました。

今でもその佇まいを残す家の中を見せていただきました。

中【出入り口】

この出入り口は、昔から偉い方が出入りするときにだけ使われていた入り口だとか。

現在ではお坊さんが拝みに来られるときだけ開けるそうです。

特別にこちらから入らせていただきましたよ!

右【天井】

こちらの天井は竿縁が床の間と垂直になっています。通常の家は平行な作りですが、

この作り方が庄屋の証なんだそうです。

左・中【井上靖記念館:野分の館】

戦時中、知人を通じて井上靖の家族がこちらに疎開した事から交流が始まったそうです。

後に、この地を舞台に小説を書かれ、そのかつての関わりを伝える為に作られた館だそうです。

右【私と福栄】

井上靖が直筆で書いた原稿もありました。ここには、

「生涯忘れることの出来ない沢山の思い出に満たされた半年であった。」と書かれていました。

こんなにも沢山の写真や作品が並んでいたとても見ごたえのある記念館でした。

井上靖さんは日南町の名誉町民第一号だそうです。

【ブッポウソウ】

最後にもう一度モニターがある納屋に寄ってみました。このときには入っていませんでしたが、野鳥の会の方が

モニターの録画された画像を確認しているところを挧木さんがカメラに収めていてました!

こちらがブッポウソウです!やはり来ているんですね。

石見東地区 NO.02

平成26年7月

左【後藤厚見さん】

道を歩いてると人影が。行ってみると、建物には小さく『コテージリバーサイド』と記されてました。

ここは昔牛小屋だったそうで、今は色々な趣味に使っているそうです。

中・右【コテージの中】

中は薪ストーブや、手作りの蜜蝋で作ったキャンドルなどがありました!

左【ミツバチの巣】

蜜蝋作りに必要なミツバチの巣を見せていただきました。蜂の巣は上から下に下にと作るそうで、重箱の

ように高さを足していくそうです。

中【一斗缶ストーブ】

ご主人手作りのストーブ。この上で鍋を煮炊きするそうですよ。

右【とうがらしの鍋?】

ストーブの上に置かれたこのお鍋、中にはとうがらしがタップリ!!何かと思えば、これを煮出して

虫除けを作るんだそうです。

左【後藤時夫さん】

何年か前にパルディアの番組で取材させていただいた後藤さんの家にお邪魔しました。

後藤さんは多面体を活かした作品を作る職人さんなんですよ!

中【作品】

多面体の形を利用した作品が数々並んでいました。中には520面体の作品も!!

右【“日南”の看板】

看板があったので、昔この辺りにあった看板を譲ってもらったのかと思いきや、大阪の玉造にあった

お店の看板を頂いたのだそうです。この看板の名前の由来は、宮崎県日南市出身の女性と、鳥取日南町の

男性が結婚して炉ばたの店をしたことからこの看板が出来たんだとか!面白いですね!

左【虫除けの鍋】

最初のコテージに戻ってきました。鍋の中身はどうなっているのでしょうか・・・?

右【味見】

ご主人が味見をとのことで、ティースプーンに少し取って、口に入れたらあまりの辛さに顔を覆って

咳き込んでしまいました。(TΘT)

左【作業小屋】

畑の中に小屋を見つけたので行ってみましたよ!多くの人が集まっているようです。

中【作業後の一杯】

中には、草刈を終えた皆さんが席を囲んでお酒や食事をしておられました。動いた後の一杯は美味しいですね!

右【若い力】

黒い服を着られた方々は、神戸上農林の会社の方々で草刈はボランティアで来ていたそうです。

若いだけあって、草刈もとてもスムーズに進んだそうですよ(^^)

左【ふるさと日南邑】

日南町にある体験宿泊施設にやってきました。

右【鹿】

小屋と敷地内で飼育されている鹿が居ました!こちらの鹿は一般公開されているそうですよ!

左【新左衛門の大橋】

その昔、この地区で水害がおきた際に橋が押し流されたそうで、そのときに矢田貝新左衛門がこの岩を

渡して困った近隣の方々を助けたという言い伝えがあるそうです。

中【持ってみました】

この大橋。一人の怪力で運ばれたそうですが、やはり僕ではビクともしませんでした!(・・;)

右【大橋のあった場所】

ちょうど、この橋が架かっている場所にかつては大橋が掛けられていたそうです。

左・右【大石見神社】

古事記伝承の地とされる、大石見神社にやってきました。この地域の氏神さんでもありますね。

左【後藤文雄さん】

この神社に詳しい後藤さんに古事記とこの神社の縁についてお伺いしました。

この神社は大国主命が来られた場所なんだそうです。

中【社があった場所】

この上の方に、大国主命が休まれた社があったそうで、2度目の復活をした地でもありますね。

右【オハツキタイコイチョウ】

大石見神社の境内にあるこのイチョウの木は県の天然記念物にも指定されています。実のつき方が変わっていて、

写真のように葉に実が付き、しかも2つ付いて鼓のように見えることから“オハツキタイコイチョウ”との名が付いたそうです。

左【吉澤さん】

神社でイチョウの話などを教えていただいた吉澤さんのお宅には薪風呂があると伺って、お邪魔しました。

右【薪くべ】

吉澤さんに今日のお礼として、僕が薪をくべてお風呂に入っていただきました。湯加減はどうかな?