二部地区 の記事一覧

二部地区 NO.003

令和7年6月 伯耆町二部地区

【二部小学校 児童クラブ】

校内には地元出身の彫刻家 辻晉堂の銅像があります。

伯耆町では二部地区のみ、児童クラブがなかったため、『だんだんプロジェクト』が運営している放課後児童クラブです。

代表の車さんにお話を伺いました。

二部小学校の全校生徒は24人。(2025年6月現在)

二部地区は、田植えや運動会では、地域チーム(大人)が子どもたちと対決するなど、世代を超えた交流が盛んな地区です。

子どもたちの一番おすすめは『アカハライモリ!』

校内の池にいる、アカハライモリを一緒に探しました。

池には何匹もいるそうで、すぐ捕獲できました。

【二部っ子しいたけ園】

毎年、二部小学校で3年生が栽培。

みんなで育てた しいたけは、地域の祭りで販売しているそうです。

山に囲まれ、自然が豊かなので、子どもたちは火おこしや、山の竹を切ったり、弓をつくったりとサバイバルを楽しんでいるそうです(^^♪

【たまねぎ農家 中田さん】

伯耆町の学校給食に提供するたまねぎ、里芋を栽培しておられます。

二部小学校の3、4年生が農家体験として、植え付けや収穫を行っているそうです。

たまねぎは、11月いっぱいくらいに植えて6月~7月ごろ収穫。

作物以外では、写真が趣味の中田さん、大山の写真を撮るのがおすすめで、以前は雲海を5年間撮影していたそうです。

お宅に案内していただきました。庭には、烏骨鶏が9羽いてネットで卵を購入し孵化させたそうです。

【野上荘(のがみしょう)神社】

このあたりを野上の荘といっていたことが由来で、かつては、上代から鬼守橋あたりまでの氏神さまと言われていたそうです。

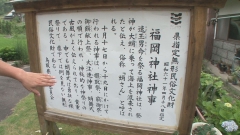

花田さんは、蛸舞神事で有名な福岡神社や大守神社など 全部で7社の宮司さんをされています。

夏越の祓: 萱で、柱と柱の間くらいの大きな輪を作って、夕方に輪くぐりを。

氏子さんが紙を人型に切って、自分の体の悪いところをなでてからお参り。その後おたきあげも行うそうです。1年の半分の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈る行事で、毎年7月31日に開催されています。子供向けのお祭りなども実施されるそうです。

花田さんの息子さんと甥っ子さんも神主さんをされており、家族総出で運営されています。

【どぶろく上代】

2021年にコロナ禍で売上が減少し、当時の経営陣が事業終了を検討している頃、遠藤さんがUターンで戻ってきました。子どもの頃、上代地区の田植えに参加していたこと、地域を活性化したいと思っていたことなど、ご縁とタイミングが合い2022年に事業承継して社長就任。

作っている人の顔がわかるような発信など、酒蔵らしくない活動として、SNSやECサイトに力を入れているそうです。

まちづくり会社として、地域の方に好きになってもらうこと、まずは地域に根付くことを意識しながら、地元の酒米を使用。先代の気持ちも大切に取り組んでおられます。

従来のどぶろくは、年配の男性が購入されることが多かった。

若い世代や女性にも飲んでもらいたいと事業承継後に新商品を開発。

どぶろくはどうやって飲むの?いつ飲むの?と聞かれることが多く

甘酒もそうなんじゃないか。と

平日の朝7時に飲んで欲しい、とろりと飲みやすい甘酒。休日の朝10時にゆっくり味わって欲しい、お米の粒感がある甘酒の2種類を開発。

飲んでほしいタイミングを意識したそうです。

今後の展望は、先代からの想いを大切にしながら、地域のおじいちゃんおばあちゃんが育てた野菜を販売するマルシェ、甘酒やどぶろくのジェラートの販売。製造現場の見学など、人が集まる場所にしたいと話してくださいました。

【安住山荘・癒しの桃源郷】

安達さんが安住山荘の整備を手がけてから、今年で40年。御年84歳

まだ進行中!90%くらいの完成の桃源郷。

まだ残り10%あるそうです。

里山生態系保護区に認定されたそうです。

安達さんが作った水連の池を案内してもらいました。まるでモネの絵画のよう。

木にぶらさがっているのは、モリアオガエルの卵で孵化するとオタマジャクシが池に落ちるそうです。生物がたくさんいるのも認定の理由ですね。

残りの10%の展望は?

2か所のキャンプ場(1つは完成しているサウナキャンプ)の整備や、まだ4つある幻の滝について、鎌倉山の登山道をつけたいなど、これからやりたい事を楽しそうに語ってくださいました。今後の展開も楽しみですね。 安住山荘のご利用はこちら 電話(0859)27-2787(安達住建まで)

二部地区 NO.02

2018年12月放送

【本陣跡/足羽家住宅】

7年前に本陣跡を訪れた際にお話を伺った岡村さんに再会しました!

定期的に歴史部会というのを開催されているそうで、この日も皆さん

集まって勉強会をされていました。

●杉原六郎次郎・・・地頭としてこの地を管理していた人物

●二部の地名の由来・・・所領を分割した面積から

(全国にも二部や三部などといった地名は多くあるそうです)

●歴史ガイド・・・二部公民館で申込みを受け付けています

【傅燈寺】

足羽家と縁のあるお寺を案内していただきました。

こちらのお寺は1336年(室町時代)に天台宗の古庵として伝わったそうそうです。

その後曹洞宗として再興する際に足羽家が尽力しました。

こちらのご本尊である薬師瑠璃光如来像は、運慶が作ったものと言い伝えがあるんだとか!凄いですね!

●運慶・・・平安末期~鎌倉初期の仏師。作品の多くが国宝や重要文化財に指定されています。

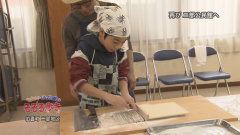

【二部公民館】

公民館の中でそば打ち教室が行われていました。

皆さんが先ほど打ったおそばを一緒に食べさせていただきました!

温かいそばと、冷たいおそばです。手打ちならではの麺もありましたよ(^^)

【二部神社】

神社でお話を伺いました。こちらの神社の歴史も古く、後醍醐天皇と縁があるそうです。

毎月一日には「月次祭-つきなみさい-」と呼ばれる、平和と安全を祈る祭が行われています。

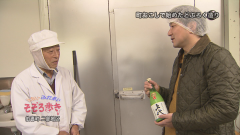

【どぶろく上代】

7年前にも訪れたこちらへ。県内初の「どぶろく特区」に認定されました。

安達さんにお話を伺いました。町おこしで始めたどぶろく造りも今年で10周年

だそうです!おめでとうございます!仕込み中の樽もみさせていただきましたよ!

どぶろくの仕込みは年中されているそうです。仕込み10日目のどぶろくを試飲させていただきました。

酸味や米の粒感があります。あと15日ほど発酵を続けると、酸味もまろやかに、粒もしっとりするそうです!

【癒しの桃源郷】

川からの水に、水車を設置している方を発見!話を伺ってみました。

なんとこちらの安達さん、33年かけて滝巡りコースを作ったそうですよ!

もともと建築業をされていたそうで、今は息子さんに任せてご自身は『癒しの桃源郷』作りに精を出しているそうです。

イングリッシュガーデンや日本庭園、露天風呂に茶室までありました!

行ってみたい方は会社に予約をしたら入れるそうです(^^)

●安達住建・・・0859-27-2787

二部地区 NO.01

平成23年7月放送

左【かつての出雲街道】

ここはかつての出雲街道だそうで、江戸時代はここが参勤交代として使用されていたそうです。

中【足羽家住宅】

参勤交代時の宿所の足羽家住宅です。ここに松江藩の方々が泊まられていたんですね。

中を見せていただきましたよ。

右【出雲少将宿】

家に入ると、看板がおいてありました。これは、道中の松江藩の宿でしたという証だそうです。

ここには松江城主だけでなく、米子城主も使用していたそうで、ここから津山まで行っていたそうです。

左【二部公民館】

二部公民館へ行ってみました。この日は二部小学校の子供たちが、もみから苗を作り育てる作業を体験して

いました。今まで苗作りは農家の方がされていたそうですが、今回は初めてもみから苗が出来る工程が知り

たいと3年生たちが挑戦しているそうです。

中【苗を植える】

子供たちがそれぞれバケツに泥を入れ、そこに小分けにした苗を植えました。

右【水路】

田んぼに水を入れる水路を見に行きました。公民館の館長さんが子供たちにこの仕組みを教えていましたよ。

この一連の授業は、「拓士の時間」と名付け開拓の精神を育もうと取り組まれているそうです。

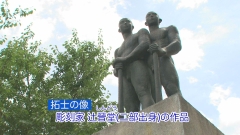

左【拓士の像】

彫刻家辻晉堂(二部出身)の作品。この拓士の像にちなんで授業を「拓士の時間」と名付けられたそうです。

右【よろしくね!】

僕の植えた苗も子供たちに“たくし”て、育ててもらうことに!元気に育ててね!

左【二部保育所】

子供たちの遊ぶ元気な声を聞いて、保育所に行ってみました。

中【遊ぶ子供たち】

保育所の庭には芝生が敷かれ、子供たちが裸足で元気に遊んでいましたよ。この保育所には22人の子供たちが

預けられているそうです。

右【逃走中】

子供たちと一緒に裸足で遊びましたよ!いやぁ芝生は気持ちいいなぁ。子供たちが水を持って追いかけてきたので

必死に走りましたよ!!逃げろ~!!

左【住田さん】

畑で作業されている方が居られたので話を伺いました。この畑ではインゲン豆とソラマメを植えているそうで、

『まめ』には“マメに働く”などの言葉もあることから、それにあやかって豆作りでまめな二部を目指し育てているそうです。

右【豆畑】

この7月にはじめての収穫を迎えるそうです。この豆が二部地区の特産品になるといいですね!

左【伊沢商店】

歩いていると商店を発見しました。この辺りには他にお店は無く、ここ1軒だけだそうです。

店主の伊沢さんに話を伺いました。

中【店内】

商品は毎日仕入れをされるそうで生魚や干物などもおいてありました。伊沢さん曰く、

『田舎なのでなんでも揃えておかないと』とのことでした。

右【常連さん】

よく来られる田村さんにお話を伺いました。何でもあって助かる。無いと大変とおっしゃってました。

【店内の奥】

店の奥に進むと、近所の方々が来れるように飲食スペースが作られていました。ますます地域にとって

必要なお店なんですね。

左【農家食堂上代学校】

福岡地区に、廃校を利用した地域振興の建物があると伺ってやってきました。

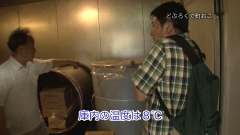

中【どぶろく醸造場】

敷地内に“源流上代どぶろく醸造場”の看板が。早速覗いてみましたよ!

安達さんに案内してもらってどぶろくを造っている庫内へ。中は8℃と、寒いっ!

右【どぶろく】

仕込んで10日めのどぶろくを見せていただきました。「う~ん、いい匂い」あと20日程で瓶詰めだそうです。

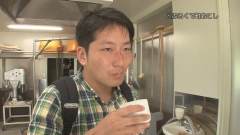

左【試飲】

先ほどの醗酵途中のどぶろくを飲ませていただきましたよ!途中段階のものだからか、美味しいけど舌が

ピリピリします!このピリつきは炭酸ガスによるものだそうです。

中【上代学校内】

中に入ってみると、食堂は教室の形そのままに利用されていましたよ。

メニューにタコ料理がありました。尋ねてみると、福岡神社の通称が「たこさん」からタコ料理を考えたそうです。

右【お客さん】

この日来られて食事をされていた方に話を伺いました。夜見から来られたそうで、新しく出来てるとのことで友達と

一緒に来られたそうです。

左【福岡神社】

通称たこさんの福岡神社に案内していただきました。祭神が大蛸に乗って海上を渡ってきたことから蛸さんと

呼ばれているそうです。

右【蛸舞式神事】

この神事は太い梁に氏子が抱きつき、それをみんなでグルグル回すという神事で全国的にも珍しく、鳥取県の無形文化財にも指定されているそうです。日本三大奇祭の一つとして数えられているお祭りだそうです。

左【道端のポニー】

道を歩いているとポニーをみつけました!世話をされていた舩越さんに話を伺うと、好きだから飼ってる!とのこと。

他にもチョウザメを飼っているそうです。

中【チョウザメの生け簀】

この土地にある石は舩越さんが一つずつ積み上げていったそうです!

この過疎化が進んだ地域に少しでも面白いものを造って人の集まるきっかけになればと、造ったそうです。

右【チョウザメ】

舩越さんになぜチョウザメなのか尋ねると、ここに遊びに来たときに何か面白いものがあればと、

食用にもなるし、釣堀も楽しいかなと、話して居られました。何れは春夏秋冬を楽しめる場所にしたいそうです。

チョウザメを生け簀に戻しましたよ!

『ヌルヌルする~。よいしょっと!!』