啓成地区 の記事一覧

啓成地区 NO.06(岡本おさみ特別編)

令和7年1月放送 米子が生んだ作詞家岡本おさみ特別編

米子市出身の作詞家岡本おさみさん。

ゆかりの地をめぐり、実際に交流された方々のお話を聞きながら岡本さんの人柄を紹介します。

【音楽記念碑】

2024年11月に音楽記念碑が完成した米子市公会堂へ

岡本おさみさんを語る会会長の長谷川泰二さんにお話をうかがいました。

70年代の若者には、岡本おさみさんと吉田拓郎さんのコンビの歌が影響を与えている。

岡本おさみさんを語る会発足時から、第一の目標として掲げていた音楽記念碑が承認された。

記念碑建設の資金集め、クラウドファンディングで集まるのかどうか不安だったけれど、

突破していく力。やってみよう!というのは米子(市民)のチカラ!

クラウドファンディングの8割くらいは県外の方から。

長谷川さんと岡本さんのつながりは、40年以上前にさかのぼる。

岡本さんが米子に帰省された際に、米子では音楽祭がなかなか開かれないと居酒屋で嘆いたとき、『どこでもホールになる! やることが大事!場所がないのは言い訳。』との岡本さんからの言葉をきっかけに、1985年米子ワイワイ音楽祭を開催。

米子市公会堂をメイン会場に、それぞれの場所で各ジャンルの音楽を演奏。

都合が合わず、岡本さんは音楽祭に来ていただくことはできなかったけれど、報告に行きアドバイスをもらった。

『やり続けていく勇気が大事!』という遺言のようなメッセージをもらった。

今後の構想として、岡本おさみアワード(作詞や作曲など創作活動をする次世代の若者たちを表彰する企画)を実施したい。

【旅に唄あり】

山陰中央新報社発刊のエッセイの中に、岡本さんの出身地についての記述があり、実際にその場所で幼馴染のお二人にお話を伺いました。

岡本さんは中学時代、卓球をしていたとのことで、卓球しながら歌っていたのを覚えているそうです。

岡本さん、福村さんともう一人の3人でよく遊び歩いていて『糀町の三羽烏』とよばれていたそうです。

家のすぐ裏を加茂川が流れていて、幼少期は魚とりをされていたそうです。

当時、橋から飛び降りて遊んでいたそうです。

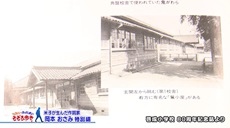

【啓成小学校】

昭和30年代まで今の高島屋のあたりに啓成小学校があった。

福村さんは、帰り道にたまに岡本さんと一緒になると、馬車ひきのおじさんが荷物を下ろしたあとの馬車の荷車にのるなど、なかなかいたずらな一面が・・

岡本さんが作詞家だったとは知らなかったそうで、襟裳岬のレコード大賞受賞で知ったそうです。

【第一中学校(東山中学校)時代の恩師】

第一中学校時代の先生にお話を聞くことができました。

生徒は1学年300人(6クラスで各クラス50人くらい)

西尾さんは20歳で教員に。岡本さんとは、5,6歳しか違わず友達のような関係だったそうです。

(当時の岡本さんの印象は、)人懐っこいところがあった、優しい口調。

有名になったのは知ったのは、襟裳岬のレコード大賞受賞で。

当時の担任の先生から話を聞き、驚いたそうです。

その後、新聞などに名前が出てきたら、つい見てしまう。と話してくださいました。

【高校時代を語る映像が】

岡本さんは米子東高校に進学。

中海テレビ放送に高校時代を語った映像が残っていました。

当時、野球部が強く、よく甲子園に応援に行っていたそうです。

【高校時代からの友人】

岡本さんは、高校時代からの友人である森脇広静(ひろよし)さんを米子に帰省するたびに訪れていたそうです。

残念ながら、森脇さんは昨年11月(2024年)にお亡くなりになり、森脇さんの奥様にお話をうかがいました。

以前は、2階で喫茶店をされていて、お店に顔を出し、何時間もしゃべっていた。

レコード大賞に襟裳岬がノミネートされた日も、実は喫茶店に来られて「逃げてきた・・(笑)」と話していたそうです。表に出ることはあまり好きではなかったようです。

森脇さんの奥さんが、岡本さんに作詞について、話を聞いてみたところ、

楽しい詩ができた時は吉田拓郎さんへ 暗い曲は長谷川きよしさんへと言われたそうです。貴重なお話を聞かせていただきました。

【日本大学時代】

大学時代、岡本さんと交流があったという方にお話を伺いました。

徳田さんが2年生の時、サークル活動で知り合った。

岡本さんは、演劇研究会のOB。日大ミュージカルの脚本・演出を担当。

同じ米子市出身、それも実家は近所で

中学・高校も同じ学校だったそうです。年齢は、3歳差。

徳田さんは東高の野球部出身。故郷の米子については、野球の話をしたことがあるけれど、それ以外はなかったそうです。

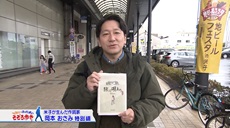

岡本さんが米子出身であることを意外と知らない。米子東高校の同窓会の人もあまり知らなかった。「県外の人が来ても、岡本さんが米子出身であることがわかる記念碑ができてよかった」と語ってくださいました。

岡本さんはシャイで、優しい人。

気骨のある、素晴らしい先輩。

【思い出に残る交流をされた方】

日展に入選した時の作品。

岡本さんとは、森田さんは、書道の師匠のつながりで50年前に出会った。

10回目の日展にはぜひ襟裳岬を書いて出したい!と思っていた。

2点作って、1点は出展。

もう1点は巻物にして、入選した次の年に千葉の(岡本さんの)ご自宅に持って行った。

岡本さんは落ち着いていて物静かな人。

岡本さんが、ミュージカルに熱中していた時があり、その時の話などをされていた。

放浪の作詞家といわれていますが、1か月単位で現地に滞在し、地域の方とコミュニケーションをとりながら創作活動されていたそうです。

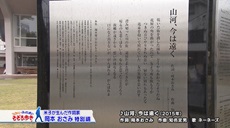

【山河、今は遠く】

発起人の長谷川さんは、米子を思って作ったのではないかと思い、「山河、今は遠く」(歌 ネーネーズ)の歌詞を記念碑に刻むことにしたそうです。

啓成地区 NO.05

平成31年1月放送 米子市博労町、勝田町編

【勝田神社】

取材をした日は1月5日。お正月明けで初詣の方が多くいらっしゃいました。

僕もお参りしましたよ!

『今年も健康にそぞろ歩きで歩けますように!』

近くの東山中学校野球部の皆さんも参拝に来られてました。

実は…僕の息子もこちらの野球部に所属してます!(笑)

【でこまん】

米子と言えば“でこまん”ですね!

お店を出されていた浜田さんにお正月の売れ行きを伺うと、『お陰様で大行列でした!』とのこと。

こちらの浜田商店さんは創業して100年以上!浜田さんのお祖父さんの代から続けているそうです。

でこまん…「絵に描いたようなお饅頭」が名前の由来

【そだ商店】

僕が高校生の頃毎日のように通っていたこちらのお店!

東高の生徒がよく立ち寄るお店です。店内の感じも変わってない!

色々な思い出が蘇ります(^^)これからも頑張ってくださいね!

【米子の歴史】

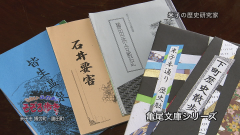

米子の歴史を調べている亀尾さんにお話を伺いに、博一会館へ。

毎月「けいじょうかわら版」に米子の歴史を掲載されています。掲載を始めてから15年目!

長く続けていらっしゃいます。掲載したものをまとめた『亀尾文庫本シリーズ』はご自身の手作り!

60歳から米子の歴史を調べはじめ、早30年。

後世に歴史を伝えたいと、使命感に燃えていらっしゃいました。

【成谷湖月堂】

こちらも昔からある和菓子屋さんです。

お話を伺うと、創業して約120年だとか!今の成谷さんで4代目。

昔から代々受け継がれた田舎饅頭が有名です。あんこがギッシリ!美味しいですね!

今後の目標は「チョコレートを使用したお菓子を作りたい」とのことでした。頑張ってくださいね!(^^)

【本源寺跡】

道すがらにあるこちらのお地蔵さん。浜田さんにお話を伺うと、

ここにはかつて本源寺というお寺があったそうで、現在も8月の地蔵盆のときには地域の方が祀っているそうです。

近くに荒尾家墓所があると伺って案内していただきました。墓所には荒尾之茂《16代当主》の歌碑もありました。

本源寺・・・荒尾成倫《4代目米子領主》が自身の菩提寺として建立

荒尾家・・・明治維新への功績により華族となりました

【勝田町自治会】

勝田町自治会長の角田さんにお会いし勝田東会館へ。

こちらでは自治会活動が盛んに行われていて、校区別ではなく自治会の運動会をされているそうです。

その他にも、茶会や避難訓練など活動は多岐に渡ります。

これからも自治会の皆さんと協力して色々な活動頑張って下さいね(^^)

【森時計店】

こちらの時計店も長く商売をされています。

店主の森さんに話を伺うと、現在の森さんで3代目。創業して約100年だそうです。

今年の目標を伺うと、「仕事を沢山こなしたい」と。

修理を待つお客さんも多いので次々直していきたいですねとのことでした。形見の時計修理が多いそうです。

思い出の品の修復、これからも頑張って下さいね!

啓成地区 NO.04

平成29年5月放送 米子市朝日町編

【朝日町通り】

朝日町の通りが出来たのは、明治45年に現在のふれあいの里で

行われた博覧会への一時通路として利用したのが始まりだそうです。

【矢倉さん】

やぐら鮨の矢倉さんと出会いました。

今の代で2代目だそうで、この朝日町で50年以上お寿司屋さんを営んでおられます。

昔の朝日町の様子などを伺いました。

【かつての旅館】

かつて旅館だったこちらのお宅。坂本さんにお話を伺いました。

玄関先には屋号もあり、お宅の中も見せていただきました。中にはのれんが掛けられ、当時の風情が感じられました。

2階部分も廊下が広く、全部で客室が13部屋あったそうで、昭和6年から56年まで営業されていました。

劇団の方や、高校野球の生徒たちなどいろんな人が宿泊されていたそうです。

最後に、坂本さんのお姉さんが9歳から続けていらっしゃる三味線を聴かせていただきました(^^)

【朝日電機】

朝日町通りから朝日座通りへ。昔から営業されている電気屋さんに立ち寄ってみました。

店内には猫ちゃんが居ましたよ♪

ご主人の杉谷さんにお話を伺いました。こちらのお店、開業から58年だそうです。

【朝日座】

現在は駐車場になっていますが、昔はこちらに『朝日座』がありました。

朝日電機の杉谷さんも、小さい頃はよく映画を観に行っていたそうです。

朝日座の目の前には『赤らんかん』という食事処もあり、映画や芝居を観たあとに

食事をされていたそうで、今は閉店しました。

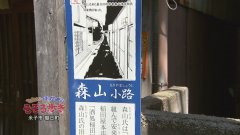

【森山小路】

人の名前がついた小路があると聞いて行ってみましたよ!

『森山小路』・・・

森山氏は「親分」とも呼ばれ吉本興業と組んで安来節を浅草名物にまでした。

稲田屋本店が営む「酒処稲田屋」は森山氏の旧宅。

朝日座も森山氏が経営をされていました。

【山崎さん】

明治から昭和まで経営者が3人引継ぎながら営業を続けた朝日座。

最後の朝日座の経営者の方にお話を伺いに行きました。

昭和51年に火災で映画館が無くなってしまうまで、山崎さんのお父様が

経営をされていました。山崎さん自身も専務として携わっていたそうです。

全国から劇団員が住み込みをしながら舞台を披露して、かつてはとても賑わいをみせていたんだそうです。

【かつての映画館】

こちらはかつて映画館だった建物です。その昔、このあたりには5つの映画館がありました。

階段を上ると、子どもたちが遊んでいましたよ(^^)

【焼肉一八】

こちらの焼肉屋さんも、昔からありますね。

いつ頃から営業されているのか伺うと、昭和41年からとのこと。

一月八日に創業されたことから、「一八」という店名にされたそうです。

今はお孫さんと一緒にお店をされています。これからも頑張って欲しいですね!

啓成地区 NO.03

平成27年11月放送米子市角盤町

【米子市公会堂】

昨年リニューアルオープンした公会堂。米子のシンボルとも言える、この公会堂周辺をそぞろ歩きしました。

【江角商店】

角盤町にあるこちらの商店。店主の江角さんに伺うと、昭和5年から創業してるそうです。

かれこれ84年!長きに渡り、この角盤町で商売をされていらっしゃいます。

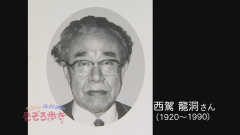

【西駕商店】

こちらは筆と硯を扱う専門店です。実は僕が小学生の頃に、こちらで書道を習っていたんです!

「先生、お久しぶりです!」

先生のお父様、西駕龍洞さんはこの辺りで有名な書家の先生だったんですよ!僕も昔教わっていました。

【ふじはら】

こちらは呉服屋さんです。こちらの創業も古く昭和13年からされております。

ここの店舗へは、昭和34年に9号線の拡張のために移転されました。

着物を購入された方が、オーストリアで開催されたショパンコンクールを聴きに行かれたそうで、

その時の写真も見せていただきました。着物の柄が楽器になっていてステキですね!(^^)

【角盤の地名の由来】

ここの『角盤』という地名の由来を聞くため、ビジネスホテル角盤にうかがいました。お話を伺った内藤さんです。

かつては、大山を角盤山と呼んでいたんだとか。

この地区は角盤山が良く見える地域だったことから、角盤という地名がついたそうです。

かつては角盤校があり、その記念石碑もあります。

【ラケットショップFUTABA】

店頭でセールをされていたこちらのお店に寄ってみました。

テニスやバドミントンのラケットを取り扱うお店です。

この辺りはバトミントン人口が多く、西部リーグでは男子だけで15部もあるそうです!

それだけ身近なスポーツなんですね(^^)

社長の松本さんに、ラケットの種類について伺いました。色々な物があるんですね!

また、鳥取にはプロのバトミントンチームがあるそうです!

全国にも、鳥取と山口の2県にしかプロチームはないんだとか。凄いですね!!

皆さんもバトミントンチーム「チアフル鳥取」を是非応援してください!

【水彩画の先生】

角盤で絵の先生が居られると伺って会いに行きました。義方公民館で教えておられるそうです。

生徒さんお二人と、小西さんの作品です。

何年か前に開催された緑化フェアにあった自転車と花にとても感動して、絵に描かれたそうです。

【ラーメン一番軒】

日も暮れてお腹が空いてきました・・・。

角盤町で長く愛されているラーメン屋さんといえばこちら!

なんと!2代目の店主さんは、かつて型枠大工をされていたそうです。

お話を伺いつつ、美味しい塩ラーメンをいただきましたよ(^^)

啓成地区 NO.02

平成18年10月

【左】米子市角盤町・朝日町は昔から娯楽と文化の中心地でした。

【中】松江鮮魚店-新鮮なお魚がいっぱい!店内には威勢の良い掛け声が響きたくさんのお客さんで賑っていました。

【右】お孫さんと一緒にお買い物♪昔からの常連さんです。

【左】山陰琴仙会のみなさん。琴を通じ中国各地のみなさんと交流をしていらっしゃいます。誰でも簡単に始められるところがいいですよね~。

【中】米子市公会堂-昭和33年に建築され平成10年に建設省の「公共建築百選」に選ばれました。日本を代表する建築家村野東吾さんの設計です。

【右】米子囲碁会館-会員数は約70名!会館は365日開放してあり、もちろん公式戦も開かれています。

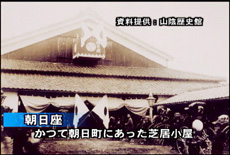

【左】朝日座-かつて朝日町にあった芝居小屋。明治21年に建築され多くのスターが来場。県西部最大の劇場でした。また青年団のかくし芸や朝日町の文化祭がありかつての人々の集会やいこいの場でもあったようです。

【中】六方焼ちとせ-ご夫婦で50年変わらぬ味を守っておられます。仲が良くてうらやましいなぁ。

【右】どこか懐かしくてあったかい香り。出来立ての六方焼を「いただきます!」

啓成地区 NO.01

平成17年1月

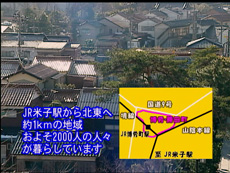

右【地図】

勝田町と博労町は、JR米子駅から北東へ約1kmほど行った所にある地域です。現在およそ、2,000人の人たちが暮らしています。

中【丸北呉服店の片平さん】

古くから駅前の老舗呉服店として知られる、片平さんのお宅で博労の由来についてお話を伺いました。

博労町は、昔は“馬が喰らうと書いて、馬喰町だったそうです。昭和20年頃は、まだ馬車が通っていて、人が通る商店街というよりは、荷物を運ぶ大事な街道だったそうです。

左【了春寺】

了春寺は、JR博労駅の向かい側にあります。お寺の裏山の下あたりに、江戸時代の鳥取藩の家老、そして米子城の城主だった、荒尾家歴代のお墓があります。

左【荒尾氏一族墓地】

荒尾氏一族の墓所には、大小十五基の墓碑がつらなり、この見上げるほどの墓碑は、240年間に渡る米子城の城主としての格式を今も偲ばせています。

中【米子田植え唄保存会の皆さん】

昔、手で田植えをしていた頃、ずっとかがんだ態勢では、腰も痛く休憩しがちになるので、そんな時、「この田植え唄を歌うことで、楽しくなり、仕事の能率が上がる」と、何百年と歌い継がれている唄です。

保存会の皆さんは、農繁期に、敬老会や各人施設で公演するなど、勢力的に活動をされています。

右【勝田神社】

勝田神社は、米子で最も古い神社の一つです。元々、境港市の外江にあったものを江戸時代のはじめ頃、この地に移したと言われています。鎌倉時代に弓浜地方を開拓した「勝田四郎」が開拓途中で不運にも亡くなってしまった為に、人々が勝田明神として奉っていたと伝えられ、米子地方の氏神として今日まで敬われています。

左・中【法城寺・生田春月墓碑】

こちらは、曹洞宗のお寺で、ここには米子出身の文学者・詩人として親しまれている「生田春月」のお墓があり、その碑面には、春月の作詞一片が刻まれています。

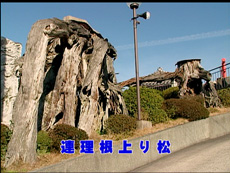

右【連理根上り松】

法城寺の入り口にある、樹齢およそ400年の連理根上り松です。二本の黒松の根が水平に結びつく珍しいもので、大正14年には、国の天然記念物に指定されました。しかし、マツクイムシの被害を受け枯れてしまい、昭和44年には指定を解除されたそうです。

左【県立米子東高等学校】

鳥取県立米子東高校は、明治32年、鳥取県第2中学校として創立され、今年で106周年になる米子の名門校です。

米子東高校には代々、文武両道・質実剛健、自由・自主独立の校風が伝わっています。

右【新土手跡】

江戸時代の中頃に、日野川の洪水を防ぐために作られた土手です。現在残っているのは一部で、作られた当時は、長さ160m、幅15m、高さは3.5mあったと言われています。