伯耆町エリア の記事一覧

二部地区 NO.003

令和7年6月 伯耆町二部地区

【二部小学校 児童クラブ】

校内には地元出身の彫刻家 辻晉堂の銅像があります。

伯耆町では二部地区のみ、児童クラブがなかったため、『だんだんプロジェクト』が運営している放課後児童クラブです。

代表の車さんにお話を伺いました。

二部小学校の全校生徒は24人。(2025年6月現在)

二部地区は、田植えや運動会では、地域チーム(大人)が子どもたちと対決するなど、世代を超えた交流が盛んな地区です。

子どもたちの一番おすすめは『アカハライモリ!』

校内の池にいる、アカハライモリを一緒に探しました。

池には何匹もいるそうで、すぐ捕獲できました。

【二部っ子しいたけ園】

毎年、二部小学校で3年生が栽培。

みんなで育てた しいたけは、地域の祭りで販売しているそうです。

山に囲まれ、自然が豊かなので、子どもたちは火おこしや、山の竹を切ったり、弓をつくったりとサバイバルを楽しんでいるそうです(^^♪

【たまねぎ農家 中田さん】

伯耆町の学校給食に提供するたまねぎ、里芋を栽培しておられます。

二部小学校の3、4年生が農家体験として、植え付けや収穫を行っているそうです。

たまねぎは、11月いっぱいくらいに植えて6月~7月ごろ収穫。

作物以外では、写真が趣味の中田さん、大山の写真を撮るのがおすすめで、以前は雲海を5年間撮影していたそうです。

お宅に案内していただきました。庭には、烏骨鶏が9羽いてネットで卵を購入し孵化させたそうです。

【野上荘(のがみしょう)神社】

このあたりを野上の荘といっていたことが由来で、かつては、上代から鬼守橋あたりまでの氏神さまと言われていたそうです。

花田さんは、蛸舞神事で有名な福岡神社や大守神社など 全部で7社の宮司さんをされています。

夏越の祓: 萱で、柱と柱の間くらいの大きな輪を作って、夕方に輪くぐりを。

氏子さんが紙を人型に切って、自分の体の悪いところをなでてからお参り。その後おたきあげも行うそうです。1年の半分の罪や穢れを祓い、残り半年の無病息災を祈る行事で、毎年7月31日に開催されています。子供向けのお祭りなども実施されるそうです。

花田さんの息子さんと甥っ子さんも神主さんをされており、家族総出で運営されています。

【どぶろく上代】

2021年にコロナ禍で売上が減少し、当時の経営陣が事業終了を検討している頃、遠藤さんがUターンで戻ってきました。子どもの頃、上代地区の田植えに参加していたこと、地域を活性化したいと思っていたことなど、ご縁とタイミングが合い2022年に事業承継して社長就任。

作っている人の顔がわかるような発信など、酒蔵らしくない活動として、SNSやECサイトに力を入れているそうです。

まちづくり会社として、地域の方に好きになってもらうこと、まずは地域に根付くことを意識しながら、地元の酒米を使用。先代の気持ちも大切に取り組んでおられます。

従来のどぶろくは、年配の男性が購入されることが多かった。

若い世代や女性にも飲んでもらいたいと事業承継後に新商品を開発。

どぶろくはどうやって飲むの?いつ飲むの?と聞かれることが多く

甘酒もそうなんじゃないか。と

平日の朝7時に飲んで欲しい、とろりと飲みやすい甘酒。休日の朝10時にゆっくり味わって欲しい、お米の粒感がある甘酒の2種類を開発。

飲んでほしいタイミングを意識したそうです。

今後の展望は、先代からの想いを大切にしながら、地域のおじいちゃんおばあちゃんが育てた野菜を販売するマルシェ、甘酒やどぶろくのジェラートの販売。製造現場の見学など、人が集まる場所にしたいと話してくださいました。

【安住山荘・癒しの桃源郷】

安達さんが安住山荘の整備を手がけてから、今年で40年。御年84歳

まだ進行中!90%くらいの完成の桃源郷。

まだ残り10%あるそうです。

里山生態系保護区に認定されたそうです。

安達さんが作った水連の池を案内してもらいました。まるでモネの絵画のよう。

木にぶらさがっているのは、モリアオガエルの卵で孵化するとオタマジャクシが池に落ちるそうです。生物がたくさんいるのも認定の理由ですね。

残りの10%の展望は?

2か所のキャンプ場(1つは完成しているサウナキャンプ)の整備や、まだ4つある幻の滝について、鎌倉山の登山道をつけたいなど、これからやりたい事を楽しそうに語ってくださいました。今後の展開も楽しみですね。 安住山荘のご利用はこちら 電話(0859)27-2787(安達住建まで)

八郷地区 地区紹介

【伯耆町八郷地区】

【伯耆町八郷地区】

八郷地区の校区は、大山のふもとにあります。校区の真中には、大山ビューラインが走っていて、周辺には『植田正治写真美術館』や『地ビールレストラン』、『ペンション』や『放牧場』などがあり、大山観光にはなくてはならない場所となっています。

岸本地区 NO.05

令和6年3月

伯耆町岸本地区

【和牛農家】

長年和牛を飼っている方がいらっしゃると聞き、お邪魔しました。

渡辺さんのお宅は代々、牛を飼っておられるそうです。

お父さんが飼っている様子も見てきて、渡辺さんご自身も25歳くらいから始められたそうなので、もうすぐ60年。83歳だそうですが、お元気です。(2024年3月現在)

今育てているのは、

雌の牛が3頭、2月の始めに生まれた雄の子牛。雌の子牛の合わせて、5頭

2022年鹿児島で開催された全国和牛能力共進会に、雌の和牛を出品されたそうです。

話している間、時折綱を上下されてますが、これが一番大事!

牛に合図を送って、審査基準の姿勢を保たせているとのことです。

合図のおかげか動かず、じっとしています。

品評会などで、審査委員にアピールするために大事な訓練ですね。

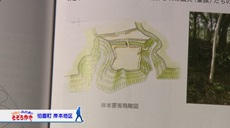

【岸本要害跡】

地域の歴史に詳しい方にお話を伺いました。

近くの小川から、看板のあたりにある堀くらいまでが要害だったと言われています。

要害を治めていた武将については諸説あるとされ、

① 吉定にある瑞応寺にある伝記によると、三木城主(兵庫県)・別所就治が敵対していた尼子氏を追って当地に来たという説

② 別所就治の孫・長治が三木城で豊臣秀吉に囲まれて、自害した際に、乳母に抱えられ逃げてきた長治の子どもの一人が要害に来たという説

※瑞応寺には、その際に乳母が抱えて持ってきたとされる長治の念持佛(十一面観音)がご本尊として祀られているそうです。

③ 逃げてきた長治の子どもが、尾高城の出城だったこの要害を毛利氏からあてがわれたのではないか?という説

まさに、諸説ありますね。

【瑞応寺】

4年前にもお話を伺ったことがある総代の森安さんにお話を聞きました。

吉定など、岸本地域に上側に住む檀家さんが多いとのことです。

別所就治が1526年に創建したお寺で、その孫の別所長治ゆかりのお寺と言われています。

地元の方がまとめられたという資料を見せていただきました。

(資料によると)

長治の息子の乳母は、尼子を攻める際三木城へ連れてきた屈強な人の奥さんで、このあたりの出身のため、1歳頃だった長治の息子と念持佛を抱えて、故郷へ逃げてきたといわれています。

森安さんのお母さんが中心となって、観音講を開催されていた時の写真が飾ってあります。

貴重な念持佛を見せていただきました。

【細見神社】

森安さんが子どものころから親しんできた場所へ案内していただきました。

こちらも氏子さんは吉定地区の方が多く、昔は60軒くらいあったそうですが、現在は47軒くらいだそうです。

1年で何回か祭があり、10月には例大祭。お神輿が出るそうです。

昔はみんなで担いでいたとのことですが、今は、軽トラの荷台に乗せて練り歩かれているそうです。

1845年に寄進された狛犬。

(荒神さん)牛の像

この前まで、金メダルが掛けられていたそうですが、今日はありませんでした。 先ほどお話を伺った渡辺さんの金メダルだそうです。

【吉定1号墳】

古墳時代に作られた古墳。

割石を積み上げていって、石室が作られているそうで、珍しいそうです。

森安さんが子どもの頃、この辺りは遊び場で、周りの竹を切ってチャンバラをしたり、石室に入って遊んでいたそうです。

子どもの頃には、もっと広く感じた。と話してくださいました。

【CADEAU(カド)】

岸本駅の目の前にある、かごと古道具と真鍮の作品を取り扱っているお店です。

足踏み式のミシンが置いてありました。

真鍮は、オーナーさんが一つ一つ手作りされているそうですよ。

お店の奥の部屋でワークショップも可能とのことです。

もともとは米子市車尾にお店があり、その時は、多肉植物と古道具と真鍮を。 建物の老朽化でお店を閉めることになり、こちらに移転されました。 かごは、こちらに来てから始められたそうですよ!

常連さんにお話を伺いました。

古道具が好きで、新しい物入っていないかな?

オーナーの籠使いが素敵で、参考に・・と来店されるそうです。

ワークショップを行っている部屋も見せていただきました。

真鍮の板を切って、熱して叩いて。一点ものの作品が作れます。

ゆったりと彫金。優雅な時間が過ごせそうです。

同じものはなく、それぞれが1点もの。

まさに、宝探し!お気に入りの逸品が見つかるかもしれませんね。

お問い合わせはInstagramから

【PIZZA WITCH】

気になるピザ屋さんへ

お洒落なピザ屋さんです。玄関にはウィッチにちなんでか、ホウキが置いてあります。

店長の森さんにお話を伺いました。

名前の由来は、お店がある伯耆町の「ほうき」から。

ホウキと言えば魔女!から来ているそうです。

メニューが豊富です!

特徴は、テイクアウトが多いので、冷めても美味しくなるように。とイタリアから輸入した粉を使用されています。

香りが強いそうです。

有名なマルゲリータが人気とのことですが、店長のおすすめはアンチョビ!

チーズを使っていないとのことですが、店長のおすすめを注文しました。

色鮮やかで美味しそうです。

トマトの甘味とアンチョビの塩味のバランスが抜群です!

生地も美味しくて、チーズがないことで、トマトの味がダイレクトに味わえて、本当に美味しいです。

溝口地区 NO.03

令和4年11月放送

【岩立観音堂】

大山領内二十番札所(大山寺領では各集落に一つずつ札所があります。)

岩立地区にある岩立観音堂。

地域の歴史に詳しい西村さんにお話をうかがいました。

岩立地区は、現在28世帯が暮らしておられます。

【常夜灯・お地蔵様】

大山寺の影響もあり、地蔵信仰が盛んな地域です。

【岩立神社巨樹群】

樹齢200年と言われる杉や、もみ・いちょうが植わっており、 それらは、伯耆町の天然記念物に指定されています。

一番大きな杉の木の幹の周りは5m30cm。

【岩立神社】

神社自体は、棟札を調べたそうですが、いつ建てられたかはわからないそうです。

巨樹があることで、荘厳な雰囲気に。

ファンで、参拝に来られる方もいらっしゃるそうです。

【岩立交流館】

取材にお邪魔した日は、翌日が敬老会。ということで、賑やかにお迎えしたいと、準備をしておられました。

毎年、記念写真を撮影されるそうで、館内に写真が飾られています。

今年も玄関で記念撮影を行い、(コロナ禍の影響で)記念品とお弁当を持って帰っていただくそうです。

僕も飾りつけをお手伝いさせていただきました。

【畜産農家 宮崎さん】

前回お会いしたのは11年前、当時は、畜産を初めて4年目。(2022年11月現在)

東京出身の奥さんとご主人の出身地である伯耆町に戻られてゼロからのスタートで 和牛の繁殖に挑んでこられました。

11年前より広くなった牧場。

現在は約30頭の牛が暮らしています。

今年(2022年)10月、鹿児島県で開催された全国和牛能力共進会では、鳥取県の団長を務められました。

5年前に肉質日本一を獲得した鳥取和牛ですが、 その後の5年間で他県も良い牛をつくろうとがんばったそうです。鳥取県勢としても、がんばったけれど、みなさんの期待に少し応えられなかったと、話してくださいました。

共進会では、部門がいろいろとあり、それぞれの部門で審査して日本一を決めていくそうです。

牛は肩で子どもを産むというくらい、肩が強いことが重要で、 肩付きや足の強さも重要だそうです。

『またがんばっていい牛をつくれたら』と話してくださいました。

宮崎さんのお子さんは、北海道の畜産系の大学に進学され、共進会では、北海道代表に同行されたそうです。将来が楽しみですね。

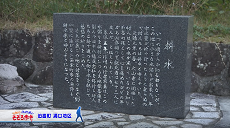

【枡水】

枡で測ったように水量が変わらないことから村人たちが「ますみず」と呼ぶようになったことが地名の由来だと言われています。

【大山ますみず高原天空リフト】

ガイドの影山さんにお話を伺いました。 自称『高原の貴公子』の影山さんと11年ぶりの再会です。

この11年の間に、天空テラスが完成したり、藍野神社が分祀されたりといろいろと変化があったそうです。

『コムコムスタジオ』と『パルディア』のリフトもあります。 『(33番)ドルフィンラブシート!』というリフトもあるそうですよ 。

大山もようやく色づいてきて、訪れる方が増えてきているそうです。

【天空テラス】

晴れていたら海の方まで見えます。 この日はモヤがかかっていましたが、これはこれで幻想的なすすき畑。 テラス席やハンモックもあり、ゆっくりと楽しむことができます。

【天使のはしご】

雲の切れ間から太陽の光が放射線状に地上に降り注いでいる現象で、 「天使のはしご」とよばれています。

【溝口のさかなくん】

境港さかな検定 達人の生田くんにお話を伺いました。

自分が釣った魚や、買ってきた魚を捌いて、お造りを仕上げるそうですよ。

捌く前と捌いた後の写真をファイルで保管しているということで見せてもらいました。

取材にお邪魔した日の前日には、「まぐろを捌いた。」と話してくれました。

【ツバメウオ 】

漁師さん曰く、ロシアンルーレットみたいな魚で、 何匹かに1匹 ものすごく臭い個体がいる と聞いていたので、 捌く前ににおいを確認したと話してくれました。

いろいろな魚を捌いてきた生田くんの一番のおすすめは「アイブリ」。 とても美味しいそうです。

珍しい魚ということで、僕も初めてみました。

魚に関する知識や捌き方は、本と独学とのことで、 生田家では、魚の調理は和獅くんが担当しているそうですよ。

来年はぜひスーパー達人を目指してがんばってくださいね。

日光地区 NO.03

令和4年2月 伯耆町日光地区

【添谷公民館】

染谷集落の歴史についての本を編さんされた木村さんにお話をうかがいました。

かつて大山寺領だった添谷集落

山手組、中組、汗入組の3組に分かれていたそうです。

添谷集落は、中組。

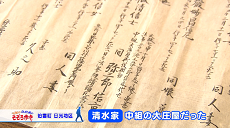

中組の大庄屋だった清水家の資料を基に編さんされたとのことです。 貴重な資料を見せていただきました。

昭和50年頃から取り組まれ、約47年研究してこられました。

一段落しましたが、新たな資料が出てきたら研究してみたい と話してくださいました。

【やぎのいえ】

2018年、京都から移住してこられた竹川さん。

ヤギ3匹と一緒に移住されたそうですが、今ではヤギが60頭以上。

乳の生産と観光(どうぶつたちと触れ合ってもらうため)を目的に、ヤギを飼育されています。

お伺いする2時間ほど前に生まれた子ヤギ。

ヤギだけではなく、ヒツジ、ポニー、ロバ、ミニブタと、数々の動物に囲まれています。

集落支援員の方に、紹介してもらい、この地を選ばれたそうですが、集落の人が受け入れてくれたと話してくださいました。

この建物も、集落の人たちと一緒に建てられたそうです。

新型コロナウイルスの影響で、観光については足踏み状態ですが、春から準備もしていきたいと話してくださいました。

頭数が増えてきた動物たちの餌の確保が大変とのことです。

餌の提供にご協力いただける方を募集中です。

お問い合わせはやぎのいえ 0859-57-7320 まで

【大前さん】

2012年、2016年のそぞろ歩きでもお邪魔した大前さんのお宅へ!

アトリエの中には、所せましと絵が置いてあります。

35歳から絵を描き始め、1月で81歳になられる大前さん。

気の向くままに描き、同時進行で何枚もの絵を描かれるとのことで、多い時には9枚同時に描かれたこともあるそうですよ。

45年くらい書き続け、気に入った作品はいくつかあるけれど、納得できる作品は少ない。

同じ場所へ行っても、その時期によってぜんぜん違うそうです。

衰えることを知らない大前さんの創作意欲!

作品展を開催される際はぜひお知らせください。

【そば処ひだか】

日光地区に移転してから4年。

もともとは米子市旗ヶ崎で営業されていたそば処ひだかさんへお邪魔しました。

鴨鍋そばをいただきました。

野菜も蕎麦も全て自家製。

この季節は畑は雪に埋もれているとのことですが、(雪の下に埋まっている分)ねぎの甘みが強く感じられます。

鴨のつみれは骨に近い部分の身を使っており、だしがよく出ています。

蕎麦は、日光地区の在来の蕎麦。粘りが強く、コシがつよいお蕎麦です。

鍋のつゆにつけていただきます。

新型コロナの影響で、難しいですが、県外や海外の方に味わってほしいと話してくださいました。

【里藤(りとう)さん】

里藤さんのお宅にお邪魔しました。

もともとは、宝塚市にお住まいだった里藤さん。 1988年に別荘として購入したこちらに15年前に移住してこられました。(2022年1月現在)

大山の雄大や、自然の豊富さ と大山には魅力がたくさんと話してくださいました。

今では膝が痛くて歩けないそうですが、以前は山歩きガイドさんをしていらしたそうです。

宝塚に住んでいる頃から、時間があるたびに訪れて大山に自生している花の写真を撮っておられましたが、(撮影時期が決まってしまうため)移住してから撮影した花の写真で365日のカレンダーを制作中!

専門家によると、大山に自生している花は約800種類とのこと、 完成が楽しみですね!

八郷地区 NO.04

令和3年10月 伯耆町八郷地区

【マルシェきしもと】

大山ガーデンプレイス内に25年前にオープン。

おいしい野菜や果物がいつも並んでいます。

日光地区など、大山のおひざもと(大山のくろぼく)で育った野菜が多いです。

朝収穫したものを朝のうちに持ってくるため、新鮮です。

県外から来て、お土産に買って帰る方が多いと話してくださいました。

ハタケシメジ、マコモダケなど珍しい品々も並んでいます。

【佐々木水車】

佐々木さんが作られた水車です。

このあたりには、たくさんの水車があったそうです。

いい里山にしようと、椎茸を栽培したり、わさびを植えたりして、整備しているそうです。

佐々木さんに大山寺周辺についてのお話を伺いました。

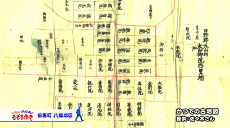

かつての地図を見せてもらいました。

大山寺には42坊の寺があり、丸山は里坊と呼ばれ、冬になると僧侶が降りてきて過ごしていたそうです。

明治の廃仏毀釈後にすべて取り壊されてしまいましたが、明治までは、ずらーっとお寺が並んでいたそうです。

丸山が日野郡になった時の地図。

当時戸長をしていた佐々木さんのご先祖が手書きで残したものだそうです。

他にもたくさん古文書はあるけど、読めないものもあるとのことで、 その中から、新たな郷土の歴史が見つかるかもしれませんね

【FBI】(FIRST CLASS BACKPACKERS INN)

前回お邪魔したのは6年前。

オープン前日か、前々日のことでした。

あれから6年、現在でも、完成形は決めていないとのことで、どんどん建物が増えていくようです。

なんとプールができていました。

冬は寒さが厳しいけど、夏は涼しい、大山の環境は最高!ゴールを決めていないので、どうなるかわからないと話してくださいました。

どうなっていくのか、これからも楽しみです。

【丸山交流館】

佐々木さんに古地図で見せてもらった丸山集落へ 地域のみなさんと待ち合わせをしました。

【ふるさと丸山】

自分たちのふるさとがどんなところなのか。先人の足跡を記録しておこうと、作成された「ふるさと丸山」。

編集委員として、関わられた3名の方々にお話を伺いました。

【丸山神社】

大山寺に祀られている思兼命(おもいかねのみこと:知恵の神様)を同じように祀っています。

西国三十三ヵ所のお堂を大山寺領にもってきましたが、火事で焼けてしまい、全ては残っていませんが、丸山には15番と16番が残っています。

観音像が祀られている観音堂に案内してもらいました。

もともと観音堂は2つありましたが、1700年代の終わりか1800年代の初めくらいに2体を一つのお堂にまとめられました。

昔は、盆踊りなどもやっていたようですが、最近はやっていません。

丸山のみなさんによって大切に守られてきた観音像。

この地域を見守ってくれることでしょう。

【カエル工房】

前回訪れたのは、8年前。

女子ボクシング金メダリストの入江選手がペットとして飼っていることでも有名になったベルツノガエルのレプリカ、ミジンコやカエルがモチーフのカットクロスなどが、並んでいます。

思わず驚いたヘビのレプリカ。僕、ヘビは苦手なので、レプリカだとわかっていても怖いです。

博物館などから注文があるほど精巧な作りで、本物から型をとり、着色していくそうです。

もともと爬虫類が好きで、絵を描くことも好きとのことなので、

まさに天職ですね

【鳥獣戯画シリーズ】

前回お邪魔したときにはなかった、鳥獣戯画シリーズ。 置物やブローチなどを作成しておられます。

今後も、どんな商品が飛び出すのか期待です。

【大山焼 久古窯】

大正時代、一度はなくなってしまった大山焼、

1970年頃に開窯。昔の大山焼とは違うので、集落の名前からとって、久古窯と名付けられたそうです。

2020年の1月に窯元を引き継いだ2代目の鈴木治道さんにお話を伺いました。

たたら製鉄の炉でおきている現象を焼物に。日本刀の玉鋼と光るメカニズムは一緒。 焼き方で、色も模様も変わります。ひび割れ方は完全に自然任せ。 発色も、グリーンだったり、ブルーだったり、いろんな色にかわるそうです。

焼いて、窯から出すまでわからないとのことです。

これからどんな作品が生まれるか、楽しみですね

岸本地区 NO.4

令和2年4月

伯耆町大幡地区

【とれたて市】

大幡地区にあるとれたて市を訪れました。建物は、平成10年10月、住民の皆さんで一から手作りで完成させたそうです。

農薬不使用、酵素肥料をした安全な農作物作りを心がけておられます。

そうした試みのおかげもあり、地区の用水路でしじみがとれたとのことです。

線路沿いに植えることになった菜の花が一面に咲き誇る様子はまるで一枚の黄色いじゅうたんのよう!

【にない石(力石)】

肩まで持ち上げる(担う)から来たといわれる『にない石(力石)』

石の重さは約20貫(約75kg)で、持ち上がりませんでした。

【吉定公民館】

吉定公民館で、地域のお話を伺いました。

今では、バイパスが通っていますが、昭和45年頃までは、渡し船で行き来していたそうです。当時の思い出話を聞かせていただきました。

【赤岩神社】

116段ある石段を登り、目に飛び込んできたのは大きな赤い岩。

赤岩神社の遠藤さんにお話を伺いました。

創建当時(1600年半ば~1700年頃)からある岩で、村を守る赤い岩として親しまれているそうです。年に二回の祭りでお神輿を担ぐなど、伝統を大切にしてきたこともあり、当時から世帯数があまり変わっていないとのことです。

【日野川の話】

伯耆町の歴史に詳しい方にお話を伺いました。

元禄15年頃、洪水によって流域の集落が流されるなど、氾濫を繰り返してきた日野川。

取材に伺ったこの日、川の流れを良くするための中州の工事が行われていて、感慨深そう眺めておられました。

【バ・ドルチェ】

3歳前から通うことができるバレエ教室、バ・ドルチェさんに伺いました。

前屈をする際には、力を抜くことが大事!

リラックスして、ゆすりながら前屈をするのを続ければ、柔らかくなると教えていただきました。

二部地区 NO.02

2018年12月放送

【本陣跡/足羽家住宅】

7年前に本陣跡を訪れた際にお話を伺った岡村さんに再会しました!

定期的に歴史部会というのを開催されているそうで、この日も皆さん

集まって勉強会をされていました。

●杉原六郎次郎・・・地頭としてこの地を管理していた人物

●二部の地名の由来・・・所領を分割した面積から

(全国にも二部や三部などといった地名は多くあるそうです)

●歴史ガイド・・・二部公民館で申込みを受け付けています

【傅燈寺】

足羽家と縁のあるお寺を案内していただきました。

こちらのお寺は1336年(室町時代)に天台宗の古庵として伝わったそうそうです。

その後曹洞宗として再興する際に足羽家が尽力しました。

こちらのご本尊である薬師瑠璃光如来像は、運慶が作ったものと言い伝えがあるんだとか!凄いですね!

●運慶・・・平安末期~鎌倉初期の仏師。作品の多くが国宝や重要文化財に指定されています。

【二部公民館】

公民館の中でそば打ち教室が行われていました。

皆さんが先ほど打ったおそばを一緒に食べさせていただきました!

温かいそばと、冷たいおそばです。手打ちならではの麺もありましたよ(^^)

【二部神社】

神社でお話を伺いました。こちらの神社の歴史も古く、後醍醐天皇と縁があるそうです。

毎月一日には「月次祭-つきなみさい-」と呼ばれる、平和と安全を祈る祭が行われています。

【どぶろく上代】

7年前にも訪れたこちらへ。県内初の「どぶろく特区」に認定されました。

安達さんにお話を伺いました。町おこしで始めたどぶろく造りも今年で10周年

だそうです!おめでとうございます!仕込み中の樽もみさせていただきましたよ!

どぶろくの仕込みは年中されているそうです。仕込み10日目のどぶろくを試飲させていただきました。

酸味や米の粒感があります。あと15日ほど発酵を続けると、酸味もまろやかに、粒もしっとりするそうです!

【癒しの桃源郷】

川からの水に、水車を設置している方を発見!話を伺ってみました。

なんとこちらの安達さん、33年かけて滝巡りコースを作ったそうですよ!

もともと建築業をされていたそうで、今は息子さんに任せてご自身は『癒しの桃源郷』作りに精を出しているそうです。

イングリッシュガーデンや日本庭園、露天風呂に茶室までありました!

行ってみたい方は会社に予約をしたら入れるそうです(^^)

●安達住建・・・0859-27-2787

岸本地区 NO.03

平成29年10月放送 伯耆町幡郷地区編

【喫茶ボルボ】

国道181号線沿いを歩いていると、昔から営業されているボルボさんに着きました!

森田さんにお店をされて何年か尋ねると32年とのこと。長く営業されてますね!

店名の由来は、

「いつかは外車のボルボに乗りたいな・・・」との想いからつけたそうです。

結果はというと、

「フォルクスワーゲンになりました!」

変わっちゃいましたね(^^;)

開店当時の国道の様子を伺うと、

「周りに店はなく、田んぼばかりで今とは全く違う」と仰っていました。

今は一人で店を切盛りされている森田さん。「あと10年は続けたい!」とのこと。

是非続けていって欲しいですね!

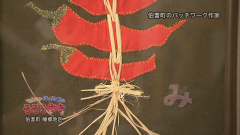

【パッチワーク作家・山吉三保子さん】

岸本温泉ゆうあいパルでパッチワーク展示をされている山吉さんにお話を伺いました。

作品を作り始めて30年経つそうです!長くされてますね!

お月見やススキなど、ちょうどこの季節を感じる作品が展示されていました。

新作でハロウィンや本物の藁を使った作品などユニークなものも見せていただきました。

毎月テーマを変えて展示をしているそうなので、皆さんも是非見にいらして下さいね!

【コミュニティスペース&カフェTalkTalk】

気になる場所を発見しましたよ。中に入ってみました。

お話を伺うと、伯耆町からの委託事業の一環で、子育て支援の施設だそうです。

伯耆町の方だけでなく、近隣の方々も利用されているんだとか。

ワークショップも開催されたりと、幅広い層で交流するスペースなんですね。

ということで、薬膳バスソルトづくりのワークショップもされていたので作ってみましたよ!

【日御崎神社/獅子舞】

岩屋谷にある神社へ。お話を伺うと、江戸時代の中期に建立された神社だそうです。

本堂の中にある獅子頭について尋ねると、境内にある木野山神社の神事が年3回行われていて

そこで、獅子舞が集落を練り歩くそうです。長く続く伝統行事なんですね!

【小野小町の五輪塔】

全国各地に100~200はあるという小野小町のゆかりの地。

伯耆町にあるこちらの石碑、春・秋の彼岸と、お盆の季節に地元の方がお参りしているそうです。

また、五輪の頭の石の擦りあわせた石粉を塗ると色々ご利益があるそうで、僕もつけてみました!

【幡郷小学校小野分校跡地】

昭和38年までこちらに小野分校がありました。

お話を伺った妹尾さんもかつては通っていたんですね!今は小野の集会所になっているそうです。

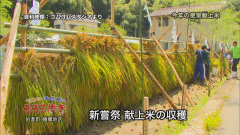

【皇室献上米】

最近ではなかなか見なくなった立派なはで干しが!

作業をされていた遠藤さんにお話を伺うと、何とこのお米、鳥取県から皇室に献上する米だそうです。

10月23日に遠藤さんが米を持って実際皇居に献上しにご夫婦で行かれるそうですよ!すごいですね!

日光地区 NO.02

H28年12月

【リンゴ畑】

道を歩いているとリンゴが実っている木を見つけました。

近づいて見てみると枝の先にリンゴが沢山!!「こんなに実るんですね!!(驚)」

栽培されている佐々木さんにお話を伺いました。

日光地区では30年ほど前からリンゴの栽培をしているそうで、

種類は、『津軽』『秋映』『ジョナゴールド』『王琳』『フジ』と、

時期によって違ってくるそうです。試食させていただきました。

思わず、「おいしーーーー!!」と叫ぶほど、とても甘くてジューシーなリンゴでした。

岸本にあるガーデンプレイスに出荷していますとのこと。

【りんごバーガー】

そんな日光地区の特産品のリンゴを使った『りんごバーガー』が

10月に開催したバーガーフェスタに出品されたそうです。

【元気の秘訣】

佐々木さんに元気の秘訣を伺うと、四季折々の姿を見せる自然が一番の元気の源です!とのことでした。

これからも美味しいリンゴを作ってくださいね!(^^)

【関西から移住したご夫婦】

以前、溝口地区をそぞろ歩きした時に出会ったご夫婦を訪ねてみましたよ!

唐仁原さんの奥様は水墨画が趣味だそうで、お家の中に作品が飾られていました。

2階の部屋には旦那さんの趣味であるギターが。

どれもいい品物ですよ!!こんな良いギターで手が震えますが・・・

一緒に演奏させていただきました!「気持ちいいですね!」

【オートキャンプ場】

近くに新しいスポットがあるということで唐仁原さんに案内してもらいました。

伺ってみると、オートキャンプ場として、H29年の5月頃を目処にオープンしたい

と活動されている中村さん。下界には弓浜半島、上を見上げれば大山と素敵な

ロケーションが広がる場所です。現在はオープンに向けて色々と準備しているそうですよ!楽しみですね!

【花菖蒲/菖蒲ヶ平伝説】

畑のそばに伸びる植物・・・?これはなんですかと訪ねると『菖蒲』とのこと。

その昔、獣に畑を荒らされ困っていたところに、お坊さんが現れ花菖蒲を植えなさいと指示をされたそうです。

その指示に従い、種を植えたところ、獣を追い払えたとの言い伝えがあるそうです。

福右衛門さんと永蔵さんがこの地域の農作物を育てていった経緯から、この二人の頭文字をとり、

『福永』の集落名になりました。

この菖蒲を植える活動は今年4年目を迎え、福永の新たな活性化につなげようと花菖蒲祭をされています。

【旧日光小学校添谷分校】

とても良い雰囲気の建物がありました。伺うと、かつて添谷分校でした。

建物の中はほぼ当時のまま。体育館の中には、最後の卒業生の寄せ書きがありました。

この日集まっていた皆さんはかつてのこの分校の卒業生。

『添谷を元気にしょう会』として活動されているそうです。

この分校跡を使って、年に2回の軽トラ市などを開催されています。

添谷をテーマにしたフォトコンテストでグランプリを受賞した写真も見せていただきましたよ!

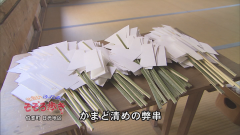

【添谷神社】

神社があったので寄らせていただきました!

中に入ると、女性の宮司さんがいらっしゃいました。

代々宮司をされているそうで、三須さんは20代の頃から宮司をされています。

この日は年末に氏子さんに配られる『かまど清めの弊串』を作っておられました。

この地域では年末に氏子さんの家に神主が伺い、台所を清める行事があるそうで、

その際に使う弊串でした。一人で500本ほど作るんだとか!頑張ってください!

【大前さん】

2012年のそぞろ歩きでもお邪魔した大前さんのお宅へ!

以前と変わらず中には沢山の絵が飾られていました。35歳から絵を描き始め、

来年1月で76歳になるそうです。約40年も書き続けているんですね!

【はまなんご】

前回も訪れたはまなんごに大前さんと訪ねました!

伯耆町の指定天然記念物の岩石です。約40万年前の大山火山の岩溶岩だそうです。

前回も「はまなんご」の意味が分からず尋ねたのですが、この岩のそばを土壌整備した際に

4~5m下から貝が出てきたそうで、その昔この周りが海だったのではないか。

そこで、“浜”ということばがついたのではないか・・・とのことでした。

溝口地区 NO.02

平成28年1月

【ポッポみらいCAFE】

溝口の駅前にあるこちらのカフェ。障がい者の支援施設です。

地元の方との交流場所となっています。店内には色々なパンも並んでいました。

その中に、ぶたまんならぬ、『ぶたぱん』の文字。

気になるので食べてみました!「うん。ぶたまんにほぼ近い、パン!ですね(笑)」

【絵てがみ活動】

利用者の方が毎月取り組んでいる活動だそうです。とても上手に描いておられますね(^^)

【再会】

カフェの外にある席に座っておられたのは…。前回この地区を歩いた時に出会った方々でした!

毎日午前中の1時間ほど自治会と銘打って集まるそうですよ(^^)

【溝口神社での奉納試合】

続いてこちらの神社へ。長年続いてる行事があるそうで、詳しい方にお話を伺いました。安達さんのお父様が

日野地区に剣道教室を開設し、この地域に剣道の文化を根付かせたそうです。

毎年夏にはこの神社の境内で奉納試合をするそうです。この取り組みは、昭和47年からずっと続いているそうです。

奉納試合の様子を写した写真も見せていただきました。

【溝口公民館:南波さんの古文書を読む会】

2011年にこの地区を訪れた際に、この地域の歴史について話を伺った南波さんが

こちらの公民館で『古文書を読む会』を開催していると聞いて訪ねてみました。

南波さんにお年を伺ったところ、94歳!お元気ですね!

この会に参加されてる方にお話を聞いてみると、10年通っておられる方もいらっしゃいました。

みなさん知的好奇心が旺盛なんですね(^^)

【伯耆国山岳美術館】

美術館とあったので入ってみましたよ!この美術館は平成5年から始められたとか。

山の絵の先生などとの出会いもあり、そのご縁でこちらの美術館はオープンしたそうです。

中にはそば屋風でない、そば処もありました。

今では美術館より、そばのお客さんが多いとか。常連さんにお話を伺いつつ、

ご主人の手打ちそばをいただいちゃいました!そば粉は伯耆町産だそうです。

【八橋誠滋】

伯耆町出身で小学校教諭を務めながら創作活動に取り組んでいた方の作品です。

地元の方にとって、やはり大山には特別な思いがあったようですね。

【森脇神社】

今年に因んだ面白いものが見れるとのことでこちらの神社へ。なんと!狛犬ならぬ狛猿が!!珍しいですね。

【HAND CRAFT HOUSE ぴあんぴあの】

ログハウスのような建物を発見しました!なんでしょう・・・?

訪ねてみると、中にいらっしゃった方に話を伺えました!

永登さんは、木で様々な物を作っておられるそうです。脱サラ後、ペンション経営を23年され、今に至るとか。

木には色々な可能性がある。という永登さん。着色せず素材の色を使い作品を仕上げているそうです。

店名の「ぴあんぴあの」意味を聞いてみると、イタリア語でゆっくり、のんびりと言った意味合いがあるそうです。

八郷地区 NO.03

平成27年5月放送 伯耆町小林・藍野・真野地区編

左【千田さん】

小林地区の歴史に詳しい千田さんを訪ねました。

この地域にある大山寺は、古くは江戸時代の幕府の直轄領『天領』だったそうです。

この集落は13軒しか家が無かったそうですが、大きな集落とも対等に付き合いがあったそうです。

右【常夜灯】

火の神様を祀ったもの。その昔、この小林地区で火災があったそうです。

その後二度と火災が起きないようにと、明治時代から当番で毎日灯篭に火をつけているそうです。

左【小西さん】

大山ペンション村に入ると作業をしている方を見つけました。話を聞いてみましたよ。

中・右【人形劇】

小西さんのペンションでは、宿泊されたお客さんに夫婦で人形劇をしているそうです。

その劇を見せていただくことに!

左【看板】

歩いていると看板をみつけましたよ。“大山バックパッカーズ”

僕もある意味バックパッカーズですから気になりますね!

中【建物内】

中の様子を見させていただきました。ここはリビングダイニングだそうです。

宿泊される方々は基本的にはこちらの部屋でくつろいでいただいて、お部屋は寝るためだけにある、というスタンスだそうです。

右【斉藤さん】

斉藤さんにどこの国の方々が多いか伺うと、ヨーロッパの方が多いですよとのことでした。

以前泊まったスウェーデンの男性は、シベリア鉄道で横断し、境港へのフェリーで日本に来たそうです。

しかも!境港から、この大山のペンション村まで徒歩で来られたんだとか!!

ビックリです・・・(汗)

左【大山】

藍野地区からの大山の眺めも素敵ですね!THEだいせん!

右【大山の写真】

カメラも持ってきたので、大山を撮影してみましたよ(^^)

電柱も電線もないこの道は密かな撮影スポットとして人気だそうです。

左【ジブリ?】

歩いているとなんともメルヘンな建物が!ジブリの世界みたいですね。

中【中西さん】

メルヘンな建物のご主人です。ここはカフェだそうで、3年前に建てられたそうです。

右【外観】

屋根はうねりがあり、直線のところを曲線で作り丸みをだしたことで、全体的に柔らかさをあらわしたそうです。

左【内観】

中に入らせてもらいました。中には椅子と絵本がおいてありましたよ。

子ども達が喜びそうな場所ですね(^口^)

右【建物の写真】

こちらも、僕のカメラで撮影をしましたよ!パシャッ

左【FBI】

お?なんだろうランタンがあったぞ・・・ん?FBI??なんでしょう?見に行ってみました。

中【松本さん】

作業中の方を発見!この場所はなんですか?と訪ねたところ、『キャンプ場です!』

とのことでした。しかも工事中だったのですが、この撮影の次の日がオープンだそうです!

実は松本さん、大阪から仲間とともに作業に来てるそうで、10人程度で他の仕事もしつつ

大山に通っているので、この場所が完成するまで丸3年かかったそうです(・・;)

右【レストランバー】

ここはキャンプ場ですが、レストランバーも併設するそうで、追い込み作業中でした。

オープンデッキで気持ちよさそうですね(@^^@)

【FBIの由来】

お店の名前の『FBI』の由来も聞いてみましたよ。英語ですが、

「Firstclass Backpackers Inn」の頭文字だそうです。

メンバーの皆さんと写真を撮らせていただきました!楽しそうなキャンプ場ですね!

左【鳥居】

森の中に鳥居を発見しました。聞いてみると、「藍野神社」だそうです。

中【藍野神社】

鳥居についている神社の看板には、よく見ると“勝田神社宮司”の文字が。何か関係があるんでしょうか?

右【川原さん】

お話を聞いていた川原さん、藍野神社の『藍野』は音だけ聞くと「愛の」となるので

桝水高原の恋人の聖地と併せて何か出来ないかな~と、おっしゃってました。

川原さんは染色をしているそうで、工房を見せていただくことに。

左【看板】

川原さんの工房です。看板には『大山友禅染』の文字が。カフェギャラリーもされているそうです。

中【川原さんご夫婦】

奥様も染物をされているそうで、この日お召しになっていた洋服もご自身で染めたそうです。

右【店内にて】

川原さんは元々法学部卒で、3年程法律事務所で働いておられたそうです。ですが、

自分には合わないなという事で脱サラをして京都で染色を学び、1982年にこちらに移られたそうです。

左【下村さん】

真野地区でそば打ち名人がいると伺ってお邪魔しました。こちらがそば打ち名人の下村さん。

中【そば打ち場】

12年前からそば打ちを始めた下村さん。それが高じて、納屋の2階部分をそば打ち場に

改築されたそうです。年に何回かはそば会を開催されて友人を招いているそうです。

右【そば完成】

そば完成しました!美味しそうですね~頂きます!そば粉も自家製!コシもしっかり!

『美味しい!のど越しも最高ですね!』