五千石地区 の記事一覧

五千石地区 NO.04

令和6年6月放送 米子市五千石地区

米所として有名な五千石地区。

地名の由来には 五千石もの米が収穫できた説や、かつて巨勢(こせ)郷と呼ばれていたため「こせ」が変化して「ごせんごく」になったなど諸説あります。

【要玄寺】

7年ぶりにお邪魔しました。

前回は、富次精斎が作られた彫刻を見せていただきました。

先代住職の岡さんにお話をうかがいました。

現在の役職は、閑栖【隠居した禅僧のこと(臨済宗のみ)】だそうです。

岡さんのお父さんがお亡くなりになった後、

寺の蔵を整理したところ、いろんな資料が出てきたため、それらの資料をまとめて寺の歴史を1冊の本にされました。

自費出版された本について、当時の新聞に掲載されたとのことです。

地域の本づくりに数多く携わっている編集工房さんに協力をお願いされたそうです。

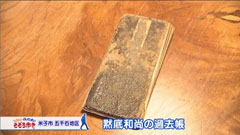

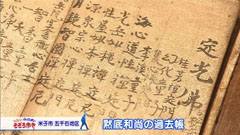

お寺ができて約370年。

開祖とされる黙底(もくてい)和尚時代の過去帳もみせていただきました。

開山のころから記載されています。

五千石小学校の始まりは、要玄寺の本堂の一室といわれており、 柱には落書きが今も残っています。

今回も、富次精斎の彫刻を見せていただきました。

富次精斎は、明治から昭和にかけて活躍した宮大工、彫刻家で、

梁に使用するため、同じ曲がり方をした2本の木を求めて、周辺の山をずっと探し回ったそうです。

寺の歴史を本に残すことができて一安心とのことです。

これからもどうかお元気で!

【農家 遠藤さん】

7年前に、伯耆町幡郷地区でお話をうかがっていました。

五千石地区にも田んぼをもっておられます。

この日は、田んぼを活用した牧草地での牧草(イタリアンライグラス)の収穫作業中でした。

ロイヤルホテルの上のあたりにも牧草地がありますが、 それだけでは足りないそうで、田んぼに牧草の種をまいて育てる。とのことです。

昨年の秋に撒いて、この時期の収穫になるそうです。

雨が降るとほ場に入れないので、収穫のタイミングがずれるそうで、天気予報を確認しながら作業されているとのことです。この日は、田植えは休憩して牧草の収穫を優先されたそうです。

牧草収穫後は、田んぼを起こして、田植えの準備をされるそうで、 田んぼを有効活用されています。

牧草の収穫、米の栽培以外にも、繁殖用の和牛を50頭くらい飼育。 数年前には、皇室へ献上されたことがあるそうです。

今年田植えをする田んぼは約36ヘクタール(東京ドームに換算すると7個とちょっとくらい)(2024年6月現在)

田植えの全盛期で、作業をされている田んぼを多く見かけました。

このあたりの田んぼは、県が推奨している星空舞に代わってきているそうです。

こしひかりは伸びやすいので、倒れやすいそうですが、星空舞は、こしひかりに比べるとちょっと倒れにくいそうなので、そのあたりも影響しているかもしれません。とのことです。

【ドライヘッドスパ:カモマイル】

今年の3月にオープンされたばかりのカモマイルさんへお邪魔しました。

水やオイルを使わない頭のもみほぐしの専門店です。

志直さんが、数年前に前職を退職した時、違うことに挑戦したい。自分の手で人を癒す仕事がしたい!と思っていたところ、 テレビで頭のもみほぐしについて知って、自分でもできそう!と始められたそうです。

頭の隅々までもみほぐすドライヘッドスパ。

目的として、睡眠の質を高める効果があるので、(施術中に)ぜひ眠っていただきたいとのことです。

さわりだけでも体験を・・ということで、 僕も体験されていただきました。

睡眠不足の方の場合、頭皮がぷよぷよするなど、 触ってみると体調がわかるそうです。

さわりだけでしたが、気持ちよくて、カメラが回っていることを忘れて、思わず黙ってしまいました。

コースは、45分と60分。

お試しコースには、ペアで30分ずつ もあるので、一人ではなかなか。という方も ご家族やご友人を誘って、ペアで体験されることもできるそうです。

詳しくは、お店のインスタグラムから

【かかし】

畑で作業中の方にお話をうかがいました。

椅子に座ったお子さんも・・・と思ったら、かかしだそうです。

八頭町でかかしを使った町おこしをしていて、そちらのかかしを引き取ったそうです。

落花生の芽が出る頃、カラスが持っていくことで、根がバラバラになるなど被害があるそうですが、カラス除けとして、かかしが大活躍!

かかしが置かれるようになって、カラスの被害は少し減ったそうです。

昔はおばあさんがされていた畑を今は、母娘で管理されています。 ねぎやキャベツ、なす、きゅうり、トマトなど、ご自宅で食べられる野菜はこちらで収穫されているそうです。

五千石地区 NO.03

平成29年7月放送 八幡地区・東八幡地区編

【相見さん】

前回こちらの地区を訪れたのは、10年前の2月でした。

その時お話を伺った相見さんに再会しましたよ!お元気そうですね!

【八幡の渡し橋】

八幡橋と渡し橋があるんですね。

【八幡と日野川の歴史】

かつて、日野川は岸本・河岡・佐陀を経由して日本海に流れていました。

それが、約460年前日野川の大氾濫があり八幡の村が分断。江戸の中期には渡し舟が川の往来の手段となりました。

昭和16年に丸太の橋が架かりましたが、昭和21年に流され、その後昭和38年に鉄骨の八幡橋が架かりました。

ただ、この橋には歩道などがなかったことから、地元住民が要望し、平成17年に「八幡の渡し橋」が完成しました。

この名前は、かつて重要な交通手段だった渡し舟にちなんで名づけられたそうです。

【八幡-はちまん-神社/彫刻】

八幡神社にやってきました。髄身門には立派な注連縄がありました。

神社がきれいになっていたのでお話しを伺うと、平成28年10月に「屋根換え遷宮」を行ったとのことでした。

こちらの歴史を伺うと、伝承では奈良時代からあるとされています。

また、母子信仰から流れを汲むこの神社には社の装飾に『獏』が彫られていました。

この他、麒麟獅子もあり、この彫り物は安来市出身の「富次精斎」が72歳の時に製作したものだそうです。

獏 ・・・中国から伝わった伝説の生き物で、食べるのが“鉄”ということで、

平和の象徴として尊ばれました。

お話を伺った内藤さんに、珍しいものを見せていただきました。

髄身門の中には『蟇股』と呼ばれる、和様建築で上の荷重を支える材が保管されていました。

遷宮の歳に出てきたもので、よく見るとお寺さんが神社に奉納したもののようです。

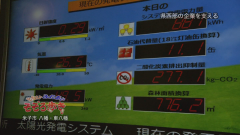

【鳥取県企業局西部事務所】

こちらの会社、何をするところなんでしょうか?たずねてみました!3つの事業をされているそうで、

・地球温暖化対策として、太陽光・風力・水力の発電事業

・工業用水の供給

・埋立地の分譲

敷地内には貯水している場所もあり、階段で昇らせてもらいました。この下に日野川から引き入れ、浄化した水が貯まってるんですね!

企業局では企業を誘致するために必要なものを揃えて、支えています。社内には現在の発電量を見るパネルもありましたよ。

【要玄禅寺/彫刻】

このお寺の歴史も古く、およそ1600年代から続いているそうです。先に伺った八幡神社の蟇股もこちらのお寺からの奉納でした。

こちらの建物にも富次精斎の彫刻が施されていました。大工小屋を建て、そこに1年住みながら作品を仕上げたそうです。

【立体ちぎり絵】

五千五公民館で変わったものをつくっていると伺ってたずねてみました。皆さんが作っていたのは、立体ちぎり絵でした。

型紙を当てて水が出る筆ペンでなぞるとちぎり易いんですね(!)

先生が和紙の特性であるけば立ちを活かした立体的な作品が作れないものかと

考案したちぎり絵だそうです。皆さんの作品は毎年五千五区の公民館祭りで展示されているそうです。

五千石地区 NO.02

平成24年8月放送

左・右【米子市埋蔵文化財センター】

以前の日新小学校が、現在は埋蔵文化センターとなっていました。

出土品の展示や修復などをこちらでは行っているそうです。少し室内を見せていただきました。

左・右【サトウ青果店】

道沿いに青果店を発見。店内に立ち寄ってみました。

この日は常連のお客様が来店されていて、「ここに来ると元気になれる」とのことでした。

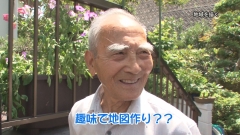

左・中・右【手書きの地図と山本さん】

道沿いにこの辺りを細かく書かれた大きな地図を発見。この地図を作られた山本さんにお話を伺いました。

山本さんはもともと絵を描くのが好きだそうで、自宅内にも様々な作品がありました。

70年近くこの地に住まれているそうで、福市の昔の様子や名前の由来など

教えていただきました。

左【安養寺】

福市の中心的な場所で、昔はここで興行や市が行われていたそうです。

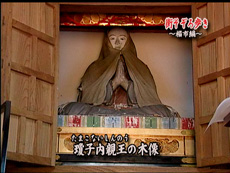

中【瓊子内親王(たまこないしんのう)のお墓】

後醍醐天皇の娘。隠岐に島流しにあった父の無事を願い、この地で出家したそうです。

右【大森さん】

安養寺で詳しいお話をしていただいた大森さんは、瓊子内親王奉賛会の方でした。

後醍醐天皇の島流しから平成14年で670年。

それを機に松江のデザイン会社へ瓊子内親王に関しての漫画の出版依頼をされたそうです。

左・右【刀研部屋・研師森井さん】

刀研ぎの看板を見つけました。普段は家族すら入らせない研ぎの部屋を特別に見せていただきました!

しかも、普段は絶対に見れない仕事の様子まで拝見させていただきました。

1本の刀を研ぎ上げるまでに、約10日~1ヶ月(!)掛かるそうです。

左【福市遺跡公園内のホタル水路】

この公園が整備される前は自然が豊かでホタルも良く見られたそうです。

そのホタルを呼び戻そうと働き掛けて、公園内に水路がしかれホタルも少しずつ戻ってきたそうです。

右【高塚さん】

ホタルを呼び戻す運動をされてきた高塚さん。高塚さんをはじめ地域の方々の運動の功績が称えられた記念に、福市遺跡音頭を作ったそうです。

五千石地区 NO.01

平成16年9月

左【日野川】

今回は、福市にやってきました!福市は、日野川と法勝寺川の間に挟まれた場所に位置し、古くは人の往来が盛んで市などもあり、とても賑やかだった場所です。

中【安養寺】

安養寺には、瓊子内親王のお墓があります。瓊子内親王は、後醍醐天皇の皇女です。後醍醐天皇は、鎌倉幕府を倒そうとしましたが敗れ、隠岐の島に流されました。瓊子内親王は後醍醐天皇と共に隠岐に渡ろうとしましたが許されず、仏弟子となってこの地で天皇の無事を祈りました。そして、安養尼と名乗って今の安養寺を開き、24歳の生涯をこの地で閉じました。その後の安養寺は、江戸幕府の天領となり、お寺の周辺は山市場と呼ばれて栄えたという事で、今でもその地名は残っています。

右【下馬】

神社やお寺の入り口に、“下馬”と記された所は多くあるそうです。

“下馬”とは、武士など偉い人でも、ここから先は馬を降りて歩いていかなければならないという意味です。

左【陣笠の地紋】

中に入ると、お寺に古くから伝わる陣笠を磨いているご住職がおられました。ご住職に、この地が山市場と呼ばれていた由来を伺ってみました。一説によると、安養寺が山にかかる場所にあったからとありますが

、別の味方では、安養寺の地紋(紋所)が山(やま)に一(いち)となっていることから、安養寺がある場所だから、地紋の「山一」に「場」をつけて、山市場となったのではないかという考え方もあるそうです。

中【大阪歌舞伎の番付】

江戸時代、天領である安養寺には、芝居・富くじの興行の許可が幕府から出ていました。境内の一角で行われたいた「大坂歌舞伎の役者の番付」がこれです。

右【当時の前売券】

前売り券にはこのように記されています…。

『当日8日より、芝居はじめそうろう。この紙札を持って、とおかご覧にいれそうろう。・・・・・・・ひとつにもんめさんぶ、右、確かに預かりもうしそうろう。《山市場 かんじんもと ぜんしつ とらの9月の晴天》』

左【瓊子内親王の木像】

瓊子内親王の尼木像として伝わっているものです。記録としては、今から200年前、450年の法事の時に、宮中で修繕をしてもらったという事です。

中【瓊子内親王のお墓】

お墓に行くと、看板が掲げてありました。

①みだりに域内に立ち入らぬこと。②魚・鳥などを採らぬこと。③竹・木などを切らぬこと。宮内庁皇族の方のお墓なので、一般の人は入ることは出来ないのです。

右【皇族からの贈答品】

お墓では、陵墓守部(非常勤)の高塚さんが掃除をしておられました。高塚さんの家は、100年以上前から代々お墓の管理をしておられるそうです。高塚さんのお宅にお邪魔し、皇族の方にまつわる品物を見せて頂きました。これは、その内の一つで、秋篠宮殿下が結婚された時に記念品として贈られてきた、ぶんちんの様なものです。その他、さかずき・たばこがありました。

左【福市考古資料館】

今から37年前に、福市遺跡の調査(当時としては最大)の時に、福市遺跡と青木遺跡から出た遺物を展示する施設として出来ました。現在は、米子市から出てきたいろいろな遺跡の遺物を展示してあります。

中【土馬】

「発掘同窓会」という特別展示が行われ、「陰田遺跡群」と「新山遺跡群」の紹介をしていました。これは、陰田町の谷あいから出土した、7世紀~8世紀頃の土でできた土馬(どば)です。中でも、このように“雄と雌”の作り分けをした土馬が出てきたのは、大変珍しく、陰田町では、雄と雌がセットで出土された事で注目を集めました。

右【竪穴式住居】

福市遺跡の丘陵の上にあった、18号居住室というものを大きさをそのままで移し、復元したものです。いまから1,800年前頃の住居で、福市遺跡ではこのような住居がおよそ90棟見つかりました。1時期には、7棟~15棟くらいの範囲で小さな村があったのではないかということです。