大山町エリア の記事一覧

庄内地区 NO.01

平成29年2月

【住雲寺/ふじ寺】

この地域を代表する名所にやって来ました。

およそ600年前に建立されたお寺だそうで、地域の方には“ふじ寺”としても

有名な場所です。県内外からもこの藤を見ようと多くの人が集まります。

【変わらぬ町並み】

理容所をされてる岡村さんにお話を伺いました。こちらに来て50年!

奥様がここ庄内の出身だそうです。広島出身の岡村さんに町内の様子を尋ねると、

「この部落はまったく変わらん!」とのこと(笑)

変わったのは近くにコンビニが出来たくらいだそうです。

【サーファー】

海側へ行ってみると、県外ナンバーの車が。話を聞いてみると大阪からサーフィンをしに来られたそうです!

冬場は関西サーファーには大山は波が良く、メジャーな場所なんだとか。

スーツ着てると寒くないんですか?と尋ねると、

「どう考えても、寒いです!!」 ・・・やっぱり寒いですよね(笑)

【手打ちうどん醍醐】

2009年のそぞろ歩きでも訪れた『醍醐』にやって来ましたよ!

店内の“ふみ子さん”も元気に動いていましたよ(^^)

こちらの醍醐さん、昭和47年から営業されていらっしゃいます。

開店当時は9号線も開通してドライブインのようなお店で、うどんは

メインでは無かったそうです。その後、昭和55年くらいから今のスタイルに

なり、“ふみ子さん”もその頃から登場したようです。

ちょうどお昼時だったので『醍醐うどん』いただきましたよ!

「このモチモチしたこし!ん~うまいっ!」

【BIKAI】

こちら美味しい料理を提供してくれるBIKAIです。実はオーナーの高橋さん、僕の同級生なんです(^^)

ここは景色の良さでも人気のカフェです。

なぜこの場所で?と聞いてみると、県内外の方にこの絶景を知ってもらおうとこの場所に決めたそうです。

お店の名前のBIKAIも美海、『あの夏、この海』をコンセプトにして付けられたそうです。

春から夏にかけてはテラスを広げて、色々なパーティーシーンで使って貰えたらと話していました。

【富長神社】

近所の方に案内いただいて富長神社へ。入り口には菰が巻かれた立派なソテツがありました!

1330年頃築城された山城「富長城跡」。周囲に土塁が今も残っており、現在は

神社として近所の方の氏神様となっています。

雪で近くまで行けませんでしたが、参拝させていただきました。

【庄内小学校跡】

2006年に名和小学校と統合され、閉校した庄内小学校跡へやって来ました。

現在は、地域自主組織『かくわの郷 庄内』として使用されているそうです。

その活動内容について、橋本さんにお話を伺いました。

【かくわ/ふじでらら】

『かくわ』とは、庄内小学校の校章でもあり、この地区を象徴する紋章です。

主な活動としては、海岸の一斉清掃やふれあい健康まつりを開催されています。

また、活動するに辺り象徴するものが欲しいということで、名和小の生徒さんに

考えていただき、ゆるキャラの『ふじでらら』ちゃんも誕生しました!

【杉原さん】

町内の催しで大人気の杉原さんに手品を見せていただきましたよ(^^)

2000円が沢山に増えました!30種類くらいは手持ちネタとしてあるそうです。

そんな杉原さんがもうひとつ見せたいものがあると言うことで付いていきましたよ!

もともと杉原さんは土木関係の仕事をされていたそうで、自慢の庭園を見せていただきました。

大山地区 NO.04

平成28年11月

【大山寺本堂】

今回は生憎の雨でしたが、煙った大山寺も風情があっていいですね!

住職の大舘さんに、平成30年に大山開山1300年を迎える大山について伺いました。

本堂には権現さんといわれる神様の称号をいただいたお地蔵様が祀られているそうです。

大山全体が神聖な場所であり、ここに入ることは神様の体内に入ることと同義であった為

昔は決められた行者しか入山することは出来なかったそうです。

「では僕もお参りをさせていただきます!」

(先に鐘を鳴らし、合掌するのが正しいそうです)

【大上山神社奥宮】

大山に来たならこちらも忘れちゃいけませんね!

お参りに向かいました。まず最初に目に付くのが大鳥居。

こちらは石で出来ており、国の重要文化財にもしてされています。

また、日本一長い自然石の石畳が広がっているんですよ!その長さ600mです。

【内部】

奥宮の中には立派なお神輿がありました!

説明書きには、

『八角神輿では西日本で一の大きさといわれている。。

平安時代から大山御幸行列が行われ、常に七基が繰り出され

その中でもこの神輿が最大のもので、担ぎ手が45人は必要。

明治18年まで御幸行列が行われたがその後は行われていない。』

平成14年10月に復元修理

高さ3.2m 重さ1t 担ぎ棒5.6m

その隣には御神馬。頭や顔をなでるとボケ防止、健康増進、願望成就、牛馬安全の

御神徳をいただけますとありました。

「ボケないようにしっかりなでておきます!」

【お福わけポスト】

参道に戻ると懐かしいポストがありました。その横になにやら茶色い看板・・・?

読んでみると、「お福わけポスト」の文字が。

『ご利益を大切な人に贈りませんか?手紙を書いてこのポストに投函すれば、

大山でもらった福を<うし君>が届けてくれます。』

との事でした。詳しく話を聞いてみましたよ!

これに関連した商品を11月23日に発売するそうで、見せていただきました。

「文香」と呼ばれるもので、手紙と共に香りを添えておくる風習に因んで作られました。

この商品やポストなど企画している皆さんは、大山寺参道を多くの方に知っていただき

この取り組みに賛同していただきたいという思いも込めて『株式会社さんどう』と名付けて

色々な取り組みをしているそうです。是非がんばってほしいですね!

【とっとり元気復興キャンペーン】

参道を歩いているとなにやらいい匂いが・・・。

集まっている方々にお話を伺ってみると、色々な取り組みで鳥取が元気だとPRしていこうと

大山の自治会と観光協会が協力して振る舞いなどを行っているそうです。

僕も早速なめこ汁をいただきました!「あ~~!美味しい(^^)」

【大山自然歴史館】

こちらの建物。大山の自然と歴史が学べる場所ですが、入場がなんと無料なんですね!

そして、この日以前そぞろ歩きでお世話になった方が展示をされていると伺って御挨拶に!

カエル工房さんの作品を色々と見せていただきました!

カラフルなカエル(実在するカエルをモデルにされています)やハコネサンショウウオなど

の他に、大山に生息するマイマイやモリアオガエルのフィギュアもありました。

【大山ユートピア】

道を歩いているとまたもやいい匂いが・・・。

寄らせていただきました!中は食堂になっていましたよ。

この時期だけ食堂として営業されているそうです。

おススメを伺うと、地元天然のキノコを使った料理!とのこと。

早速注文させていただきましたよ!

こちらの御主人が採ってこられた4種類のキノコを使ったパスタです。

「あ~~~~!これぞ山の幸!美味しいですね!」

そんなこちらの建物。宿泊施設なんですが、犬も一緒に泊まれるところなんです!

【松田さん】

歩いていると声をかけていただきました!店内にお邪魔させてもらいましたよ。

こちらのお店の松田さん、訪れた方にお茶の振る舞いをされているそうです。

この日はりんご湯をいただきました。あったかくてほっとしますね(^^)

実はこの松田さん、大山賛歌を作詞された松田美代子さんのお姉さんでした!

その縁で大山賛歌の歌碑を建てて、大山を応援するようになったそうです。

高麗地区 NO.01

平成28年9月放送

【山根さん・名刺・作品】

草刈をされている方を発見!ただならぬ(?!)雰囲気を感じてお話を伺いましたよ!

見せていただいた名刺に「ボランティア道楽」の文字が。

『道楽がボランティアになるんだよ(山根さん談)』

彫刻部委員でもある山根さんの作品を見せていただきました。

実は2009年に高麗地区を訪れた際にも山根さんの作品を見せてもらっていました!

山根さんの作品はFRP樹脂で作られているそうで、もう35年くらい作品を作り続けているんだとか!

そんな元気そうな山根さんですが、くも膜下出血で倒れ、今年は作品を出展出来なかったと。

現在は後遺症も無く元気に過ごしていらっしゃいます。

【一宮神社】

安産祈願で知られるこちらの神社へ立ち寄ってみました。詳しいお話を中島さんから伺いました。

境内の中には産石と呼ばれる石があり、お参りの際にこの石に座ると安産になると言われています。

また、さいの神と呼ぶ石が何個も鎮座していました。

昔は村の入り口などに置き、悪霊などを入れない意味合いがありましたが、

道路整備等の事情でこちらに集められたそうです。

その昔、毎年行われるさいの神祭では、村の若い者が良縁に恵まれる為にこの石を

もって帰ることもあったそうです。

【ふれあいの郷かあら山】

地域の皆さんがこちらに集まっているということで、訪ねてみました!

もともとこちらは高麗保育所だったところを地域で有効活用されてるんですね。

建物内にはカフェも併設されており、中には常連の方がいらっしゃいました(^^)

こちらの“かあら山”の由来は、孝霊山のことをかつては

「から山」「かあら山」と呼んでいた事から付けられたそうです。

【大山ガガガ学校】

趣のある建物を見つけましたよ。寄らせていただきました。

内部にはこの地域で集められた廃品で作った大きな時計がありました。

そして、この建物は旧高麗小学校長田分校の跡地であり、

その建物を利用して、大山ガガガ学校を開校されているそうですよ。

こちらでは、子どものための芸術・アート・デザイン学校となっています。

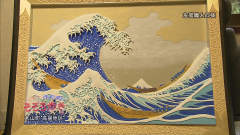

【鏝(こて)絵】

鏝絵をされている入江さんのお宅へ伺いました!

色々と作品を見させていただきましたよ(^^)

鏝も大小さまざまな種類がありました。こんなに色々使い分けているんですね!

花回廊で行われた植樹祭のときに作られたトッキーノの鏝絵や、

葛飾北斎の作品を基に作られたものなど・・・いやぁすごいですね!

そんな入江さんは17歳から左官の仕事をされているそうで、

この見事な作品の鏝絵も特に習ってはいないとのことでした(!)

これからもこの技術を後世に残していって欲しいですね。

逢坂地区 NO.01

平成28年3月放送

【たんぽぽ】

この地区で活動しているグループ「たんぽぽ」の皆さんに会いに来ました。

こちらの皆さんは人形劇を33年(!)続けておられるそうです。

使われる人形も全て手づくりで制作されています。人形劇の一場面も見せていただきました!

【大山スマイルファーム】

農産物を加工して販売をしているこちらの会社へ。小林さんにお話を伺いました。

小林さんは脱サラをして、この事業を始められたそうです。

販売しているのは主に収穫された農産物を使ったヨーグルトソースやジャム。

販路を東京に広げ、これから益々頑張って欲しいですね!

【芝つくり】

こちらの加藤さん。自宅の庭を手入れされていました。

退職してから9年ほど芝つくりをされているそうですが、まだまだ素人とのこと。

芝つくりは奥様が30年ほどされているので、メインは奥様に任せているそうです。

ご夫婦で作られた芝の上で、お孫さんがサッカーをして遊んでいました。

『いやぁ~、いい環境ですね(^^)』

【大山で民泊】

加藤さんの娘さんは2年前に東京からUターンで帰ってこられたそうです。

この大山の自然豊かな環境を東京の知人にも体感してもらいたい!との思いで、

民泊を開業されたとか。現在も東京で大山の食材を使った料理教室をされています。

【まぶや・一氏さん】

地域の交流拠点として使われているこちら。

ここで出会った一氏さんの趣味はカメラ。このまぶやにも作品があるということで

みせていただきました!幻想的な風景が切り取られていてステキですね。

そんな一氏さん、16歳の頃から写真を撮っているそうです!かれこれ70年は撮影をしておられます。

最近はデジタルカメラを購入して、日々勉強されているとか。

【雑学講座】

もうお一方まぶやで出会いました。福留さんはここで雑学講座を始められたそうです。

柿と?。同じ漢字に見えますが、違うんですね!ちなみに、「”かき”と”こけら”」です。

定年退職したあと、やることが無いと世間一般では言われますが、福留さんは逆に時間がいくら

あっても足りない!とおっしゃっていました。

名和地区 NO.01

平成27年10月放送

左【名和神社】

今回のそぞろ歩きは名和。この神社は後醍醐天皇の脱出後を手助けした名和長年公を祀った神社です。

中【金田さん】

名和公に関する場所を金田さんに案内していただきました。

右【長綱寺-ちょうこうじ-】

このお寺は名和長年の父親の還暦祝いに建てられたもので、名和一族の菩提寺になっているそうです。

左・右【硯石】

長綱寺の境内には大きな石が。上の部分が硯の様に窪みがあります。

伝承によると、昔大山に居た弁慶の硯とも、云われているそうです。

一説には、隠岐から脱出した後醍醐天皇がこの石の上で墨を磨り、歌を詠んだとも。

諸説様々言い伝えがあるようです。

この石のように上が窪んだものは大変珍しいものだそうです。

左【脇田さん】

養殖場を見つけたので何を育てておられるのか作業をしていた脇田さんにお話を伺いました。

育てているのは「ホンモロコ」という淡水魚とか。

中【ホンモロコ】

養殖を始めて15年の脇田さん。初めてこんなに沢山孵化したんだそうです。

この魚は大きければ素焼きにして三杯酢で食べるのがオススメ。

画像のように小さいものだと、甘露煮や天ぷらが美味しいそうです。これから販路を構築するそうですよ。

右【そばの花】

そばも栽培しているそうで、丁度花が咲いている時期を迎えていたので見せていただきました。

綺麗ですね(^^)収穫は11月の始め頃になるそうです。

左・右【門前城】

2009年のそぞろ歩きの時にもお邪魔した場所へやって来ました!

田んぼの中に突如現れる立派な建物です。ただ、当時は使われていなかったのですが・・・。

左・右【建物内】

中に居た方にお話を伺いました。中には薪ストーブが置かれるなど、お洒落になっていますね!

現在はシェアハウスとして使用されているそうです。コンセプトは「田舎暮らし入門シェアハウス」だとか。

住人の1人には海外の方もいらっしゃいました(^^)

【城の中・鎧】

倉庫状態だったお城の中もリノベーションされていました!全然違いますね!

以前の時にもあった鎧がここにもありました!変わらず佇んでいますね。頼んで残してもらったそうですよ。

門前城改め、大山城となったこちら。大山町を訪れた際の交流の場となれば良いですね!

【上田さん】

大山町の特産品のブロッコリー畑!農作業をされていた上田さんにお話を伺いました。

ブロッコリーの収穫は10月~3月と初夏にするそうです。

農業の高齢化が進む中、上田さんは25歳!若い担い手ですね(^^)

左【中川さん】

大山町の新しい特産品になりつつある落花生の収穫をされていた中川さんにお話を伺いました。

中【収穫】

落花生の収穫を体験させていただきました。軽く力をいれたらスッと抜けますね!

今年の出来もまあまあということでした。

右【畑】

この一体みんな落花生なんですが、中川さん1人で収穫をされてるそうです。

こりゃ大変だぁ(@o@;)中川さんのピーナッツはアスパや道の駅などで買えるそうです。

左【かぼちゃ】

中川さんが育てているかぼちゃも見せてもらいました。

ラグビーボールのようなこのかぼちゃは、万次郎かぼちゃという品種だそうです。

中【かぼちゃ畑】

この品種は放任栽培で良いそうで、5本の苗がいまやこの状態です(笑)

右【こんなところにも・・・】

繁殖力の強い万次郎かぼちゃ。こんな道端にまで進出していました!

【いただきました】

ジョン万次郎かぼちゃいただいちゃいました!

左【グラウンドゴルフ場】

神田にあるこの場所。みなさんが楽しんでいらっしゃいました。

右【山本さん】

グラウンドゴルフを楽しんで居られた山本さんにお話を伺いました。

天気が良ければ週に3回はみんなで楽しんでプレイされてるそうです。

ここの場所以外でもされていて、試合があると週5回は(!)との事でした。

御来屋地区 NO.01

平成27年2月放送放送

左【塩谷糀味噌】

香りに誘われ歩いていると、お店を見つけました!

ここは以前にも伺ったお店です。早速入ってみましたよ(^^)

中【塩谷峯子さん】

店内はすごい湯気!塩谷さんに伺うと、今は米を蒸している最中なんだとか。

麹を作っているところで、今味噌も作っているとのこと!作業場へお邪魔しました。

右【大豆】

こちらの大豆はちょうど蒸しあがったところでした!これが味噌になるんですね!

左【味噌】

こちらは1月21日に仕込んだ味噌だそうです。寒いと熟成が遅いので、まだまだ大豆の

色のままですね!

右【塩谷拓さん】

以前そぞろ歩きに出演された拓さんが戻って来られたので、お話を伺いましたよ!

現在では社長になられたそうで、バリバリ頑張っておられるそうです。

左【飾り・・?】

玄関先に変わったものがありました。聞いてみると、漁で使うウキを切って色を塗り花を生けるのに

使っているそうです。

右【下駄道具】

その昔は下駄屋さんの三代目としてやっていたそうです。現在は辞められましたが

当時使っていた道具を大切に残していらっしゃいます。

左【湊谷さん】

湊谷商事では、変わったものを販売していると伺ってやってきました。

JRの忘れ物を加工して販売を行っているそうです(!)

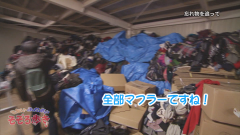

中【加工場】

この中では色々な忘れ物が山積みになっていました。丁度、傘を補修されている

ところでした。多い時では数万本もの傘があるそうです!

右【山山山!】

こちらはマフラーが山積みです!そのほかにも、仏像やスキー板、スノーボード、

何十年か前には、定価で700万もする時計があったことも!いやはや…スゴイですね。

左【かつての商店】

この辺りはかつて多くの商店が立ち並んでいました。この辺りに詳しい船田さんに

お話を伺いました。

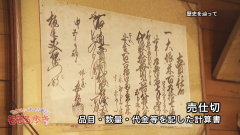

中【歴史ある店】

御来屋でも古くからあるお米やさんにきました。伺うと、たぶん7代、8代目じゃないかな

との事!

右【売仕切】

お店の壁面には古そうな書面が。これは売仕切と言われるもので、品目・数量・代金等を記した

計算書なんだそうです。江戸後期のものだとか!

左【角田酒造】

酒屋さんがあったので寄ってみました。

中【写真】

店主の角田さんが古い写真を沢山持っているとの事で、みせていただきました。

この写真は、明治43年8月の水害被害の線路を復旧している様子のものです。

右【写真その2】

こちらは昭和4年の旧正月に行われた御来屋農具市の様子です。通路が人人人で溢れかえって

ますね!かつての賑わいが窺える写真です。

左・右【御来屋漁港の大きな岩(今昔)】

角田さんに見せていただいた写真の名所が今も残っているとのことで、いってみましたよ。

かつて隠岐の島から脱出した後醍醐天皇が腰掛けたとされる、『御腰掛の岩』です。

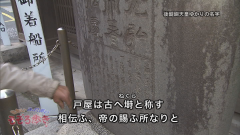

左【塒さん】

なかなか見ない漢字の表札を見つけました。読み方を伺うと「塒:ねぐら」と読むそうです。

この名字は、後醍醐天皇が隠岐から脱出した時にかつて匿ったことに由来しているんだとか。

右【石碑】

塒さんのお宅の前にある石碑には、古くからの言い伝えが記されています。

『戸屋は古へ塒と称す 相伝ふ、帝の賜ふ所なりと』

その当時は“塒”を「とや」と読んでいましたが、明治時代に「ねぐら」と名乗るようになったそうです。

左【たい焼き屋】

御来屋にあるたい焼き屋さんです。境港から買いに来られる方も居られるそうです。

中【挑戦!】

たい焼き作りを体験させていただきました!出来栄えやいかに?!

右【完成!】

たい焼きが完成しました!ばり(はみ出ている生地の部分)を切って出来上がりです。

ちょっとお腹を掴んで凹んじゃいましたが、たい焼き屋のご主人にも試食して貰いましたよ!

でも餡子苦手なご主人・・(笑)たい焼きは美味しかったです!(^O^)

左【御来屋夕日公園】

公園があるとのことでいってみました!公園の看板がサーフボードで作ってありますね!

中【ハート?】

不思議なハート型の枠?を見つけました。

『ハートをくぐると幸せになれるかも』だそうです。

右【夕日】

夕日側に向かってベンチもおいてありました。この日は少し雲がありましたが、

無かったら綺麗にみえるんでしょうね!

上中山地区 NO.01

平成26年4月放送

左【当別当育苗】

道すがらに、沢山のビニールハウスを発見しました。

近くに行ってみると、育苗をされているみたいですね!カゴも沢山ありますね!

中【苗苗苗】

ビニールハウスで作業をされている方を発見。お話を伺いました。この中は、

メロンやナス・トマトなどの野菜の苗を作っておられました。いっぱい並んでます!!

右【当別当公子さん】

いつ頃から育苗をされているのかお話を伺いました。55年くらいされているそうで、きっかけは

新聞に載っていた『スイカの接木』だったそうです。

左【接木】

ちょうどスイカの接木作業をされてるとのことで、見学させてもらいました。

これは、かんぴょうの苗にスイカを接木することで、病気にも強くなり連作を嫌うスイカが

同じ場所で作れるとの事でした!

右【作業中】

他の机ではトマトの接木もされていました。こうして、強く育つ苗を作ることで各地の生産者さんが

美味しい作物を作ることが出来るんですね!この技術を継承する為にも、『若い力を募集中!』との事でした。

左【田内真由美さん】

かわいらしい小物を飾ってある建物を発見。隣にあった店舗の方に聞くと、その方のお家とか。

早速見せてもらいに!

右【手作り作品】

中にある作品はどれもこれも、田内さんが作られたものだそうです。この動物飾りも、電動のこぎりを

使用して形を作りペイントされたそうですよ!他にも、ステンドグラスやパッチワークトールペイントなど

さまざまな趣味をお持ちでした!

左【尾古牧場】

牛をみかけていってみると牧場でした。この辺りの地域では有名な牧場のようで、お話を伺いに行きました。

中【尾古さん】

だいたい牛は30頭くらい居るそうで、与えていた干草は“麦”だそうです。尾古さん曰く甘いそうなんですが、

齧ってみたけど「う~ん、甘いのかな??」

右【命名!!】

撮影の2日前に生まれた子牛の名前を付けて!と言われたので考えましたよ!

一番健康!で、『健一』と命名しました!採用されましたよp(^^)q

左【焼肉ハウス】

敷地内には、丹精込めて育てた牛のお肉を食べれる場所もありました。県外からもお客さんが来るそうです!

中・右【美味しいお肉】

早速美味しいお肉を焼肉で、いただきま~す!一口パクリ。『・・・!!』。

あまりの美味しさに尾古さんに握手を求めてしまいましたヽ(’Q ‘ ゞ

柔らかく甘みのあるこのお肉。県外から来られるのも納得です!

左【看板発見】

建物の入り口に小さな看板を見つけました。[学びの里 甲川]早速入ってみましたよ!

中・右【ももぐみさん?】

廊下に「もも」の看板があったので入ってみると、保育園の部屋ではなく色々な作品を作ったり

展示や販売をされていました。

左・右【タイムカプセル?】

ゆうぎしつの中では子供たちがバトミントンや卓球をしていました。そんな中気になるものを発見。

大きな壷に『上中山タイムカプセル』の文字が。なんだろう??

聞くところによると、この建物の利用から1周年の記念に祭りを行った際にこの壷に入れてもらったものを

地中に埋めたそうです。

左【中山神社入り口】

道の脇に石塔と看板を見つけました。中山神社の入り口のようですね。看板には『伯耆の白兎伝説』の

文字が。気になりますね!

右【神社境内】

因幡の白兎で有名な白兎神社。一説にはこの中山神社のことではないかとも。

左【伯耆の白兎伝説】

この神社の近くを流れる甲川から隠岐の島へ流された白兎。隠岐からこの山へ戻る途中に腰掛けたとされる

岩があるそうです。早速探しました!

右【白兎の腰かけ岩】

昔は道端にあり、地域の人は休憩場所として腰掛けていたそうですが、道路改修により現在の場所に移動されました。その時なんと!座る側が山側にして置かれ、土に埋まってしまったそうです。

左【現代工芸美術館/長井萱里庵さん】

歩いていると看板を見つけました。建物も傍にありましたよ。どんな美術館なんでしょうか。

陶芸の先生の長井さんに作品を見せていただきました。ここに並んでいるのは、お弟子さんたちの作品だそうです。

右【作品】

この部屋においてある作品は、釉薬を使わずに作られたものだそうです。真ん中にあるのは、伊賀の土を使い

灰がたまり、自然とこの色になったそうです。他にも、もち米のわら灰を使った作品などもありました。

左【油滴天目】

長井さんが誰にも作れない作品を作ったとの事で見せてもらいました!『国宝に油滴天目は3つあるが、

なかなかこの油滴天目の模様が作り出せない』だそうです。

中【穴窯】

作品を作る釜を見せていただきました。これは穴窯なんだそうです。

右【魅力とは?】

長井さんに陶芸の魅力を伺いました。

『考えないことが出来る。』

『作品がいろんな発言をしてくれる。(気持ちを作品が表現してくれる)』との事でした。

大山地区 NO.03

平成25年12月放送

左・右【佐摩神社】

神社境内を、周辺地区の子どもを中心に清掃していました。

子ども会の活動として、毎月1回しているそうです。

左・右【大山の歴史ある道・道標】

大山小学校の校長先生の鷲見さんに、歴史を感じることの出来る道があるとの事で案内していただきました。

大山道という大山へ続く古道があり、道路わきに大山への道標がありました。

左【味噌作り】

大豆のいい香りに誘われて、建物に向かうと地域のお母さん方が味噌作りをしていました。

ここで、家庭の一年で使う味噌を約30キロほど作られるそうです。

中【坊領公民館】

中に入るとなにやら食べ物のいい香り・・。襖を開けると、近所の方々が女子会を開催されていました。

見上げれば大山、見下ろせば日本海。坊領からの風景をこよなく愛する皆さんでした。

右【大山かおりそば】

道すがらにお蕎麦屋さんの「かおりそば」を発見しました。平成25年3月にオープンしたそうで、こだわりの十割りそば

でしたす。定年退職された方々が交代で、土日で営業されているそうです。坊領の水で育まれた坊領のそば!ほんとに美味しかったです!

左・中【日幟さん】

坊領には独特の風習の“ひのぼりさん”がありました。地域の女性たちが1日で綿から糸を繰り旗を織り上げる

というもので、「一日に昇る」ことから『ひのぼり』だそうです。これには、集落で疫病の進入を防ぐ意味合い

だったそうです。

右【牛を飼う家】

破風板を替える準備をしている方に出会いお話を伺いました。ご自宅に牛を飼っているそうで

見せて頂きました。昔はどの家でも牛を飼っていたそうです。

所子地区 NO.02

平成25年4月

左【宮原金物店】

金物でないものは、ご主人がオーダーメイドで作られるそうで、現在はインターネットを通じて全国から

発注があるそうです。奥さんと二人三脚でご商売をされていました。

中【国信公民館】

子どもたちがこの地域のお祭の“神幸祭”の練習をしていました。

顔に化粧をして、口上を述べながら集落を練り歩き、国信神社に向かう行事だそうで、

かなり古く江戸時代より前から続いているそうです。

右【大山きゃらぼく保育園】

平成24年の4月から開設された保育園だそうで、園内には『でん』といわれる

隠れ家的な場所も設けられている楽しく、建設に携わった方々の思いの詰まった空間でした。

左【ギタリストの門脇康一さん】

所子で生まれ育ち、世界的にも活躍されている門脇さんのお宅にお邪魔しました。

なんと、門脇さんと一緒にビートルズのイエスタディを、

有名なギタリストが使用していたギターを使って演奏しましたよ!

右【所子公民館】

自治会長でもある門脇さんに案内されて、公民館へ。とても大きな地図があり、天保14年(1834年)に書かれた集落の地図がありました!所子は、ほぼこの地図のまま残っている地区だそうです。

左・中【美甘家/伊勢田さん】

代々の旧家で地域の歴史に詳しい伊勢田さんにお話を伺いました。

この所子には古くからの由緒ある家々がたくさん残っていました。

右【珠心庵】

農家民宿をされているお宅を見つけました!

住む人がいなくなった自宅を民宿にされていました。畑もあるので農作業体験などを

通じて、この地域を好きになって貰えたら・・・という思いでされているそうです。

大山地区 NO.02

平成23年12月 大山町香取地区

香取の地名は、終戦後に香川県の人たちによって開拓されたことに由来し「香」川と鳥「取」から「香取」と名付けられたそうです。

**********************************************************************************************************

左【香取開拓農協】

香取の開拓当時のお話を伺いにこちらへお邪魔しました。

中【大林さん】

大林さんは開拓当時の様子をご存知とのことでお話を伺いました。

16歳の時に開拓当初の香取に来られ、今現在で65年目(!)とのことでした。

右【当時の写真】

開拓当時は多くの木々があり、それを開墾するのに東京にある建設会社から、陸軍からの

払い下げの戦車を使って作業をされたそうです。(昭和22~23年頃)

大林さんたちも木を伐採したり運んだりと、苦労されたそうです。

左【来嶋さん】

素敵な趣味をお持ちの方がいらっしゃるとのことでご自宅に伺いました。

中【御殿まり】

お家の中には大きな御殿まりが!

御殿まり・・・手まりに糸などで模様をつけた、民芸品の一種

右【香取開拓の思い出】

来嶋さんに開拓当時のお話を伺いました。

昔は畑も草だらけで鍬で耕していたそうです。その頃は米もなく、毎晩息子さんに団子汁を

作って食べさせていたそうです。

左【大きなかぼちゃ】

道を歩いていると、大きなかぼちゃと冬瓜らしきものが台の上に置かれていました。

その横には何やら、蕎麦と宿の看板が。入ってみましたよ。

右【遊登里庵-ゆとりあん-】

歩いて奥まで行くと、建物がありました。お話を聴きに建物内へ。

お昼が蕎麦屋で、夜が宿屋をされているお店だそうです。

左【店長の福井さん】

このお店は平成23年で6年目。店長の福井さんは元は京都の方だそうで、20歳の時から

縁あってこちらのお店で働いてるそうです。県外出身の方から見た香取地区の感想を伺いました。

右【お蕎麦】

お店自慢の天ざる蕎麦をいただきました。麺はわりと細めで、つゆに絡みやすいようにこの細さになったそうです。

のど越しもよくて美味しく、天ぷらについていた椎茸もこの香取地区の原木椎茸でこれまた美味しい!!

左【森田さん】

ちぎり絵をされている方がいらっしゃると聞いて、ご自宅に伺いました。

中・右【ちぎり絵作品】

森田さんの作品。もみじをイメージして作られたそうで、作品は毎年米子市の美術館に出されているそうです。

ちぎり絵を始めて40年。何と現在91歳!お元気です!

左【香取村ミルクプラント】

看板を見つけて行ってみました。香取村飲むヨーグルトを作っているところですね!

中【工場見学】

中に入ると、見学できるスペースがあり作る様子を見ることが出来ました。毎朝すぐ近くの酪農家さんから

牛乳が届き、発酵させて翌日瓶詰めされるそうです。ここで美味しいヨーグルトが出来上がるんですね。

右【飲むヨーグルト】

工場で出来たてをいただきま~す(^Q^)うーん、まろやかでウマイ!

左・右【旧香取分校】

廃校になった場所で何やら作業中の方が。お掃除をされていたそうです。ここを利用して香取の歴史紹介や

山陰のものづくりをされている作家さんたちの拠点にするそうです。

左【コンニャク】

大きな倉庫のような建物があったので寄ってみました。中に入ると沢山のコンニャク芋!

この近くで取れた芋だそうで、ここではコンニャク芋の出荷作業が行われているそうです。

中【コンニャクの種芋】

くねくねと折れ曲がったかのような種芋を植えることで、丸く育った種芋が採れ更にその種芋を植えることで

大きなコンニャク芋が収穫できるそうです。大きくするまでには2年3年と手が掛かるそうです!!

右【種芋の選別】

作業をされていた方々は香取村開拓団の2世の方々。まだまだ元気で働ける年代なので、何か新しい取り組みを

とのことでこのコンニャク芋栽培を始められたそうです。

大山地区 NO.01

平成19年12月放送

左【大山乗馬センター】

今回は、馬に乗ってそぞろ歩き?!しかし、馬の足で観光道路を上がり大山寺まで行くには、2時間かかるそうです。そこで、赤松の池まで行くことにしました。

中【大山小学校 赤松分校の児童たちと】

ちょうど体育の授業中で、マラソンの記録会。学校の周囲1キロほどを、1・2年生のみんなと走ってみましたが、付いて行くのが精一杯でした…。

右【佐摩『昭和会』の皆さんと】

種から育て、収穫したそばを今年初めて打って食べるという『昭和会』の皆さん。昭和生まれなら参加できるということなので、仲間に入れてもらいました。新そば、うまかったです!!

左【種原地区 豆腐小屋】

この地区の方たちは、お家で食べる豆腐を、それぞれに受け継いできた方法と分量で作っていらっしゃいます。昔ながらの道具を使っての豆乳絞りをお手伝いしました。

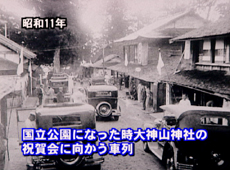

中【あさぎり山荘の写真】

かつての大山寺周辺を知ることのできる貴重な写真を見せてもらいました。これは、昭和11年に大山が国立公園になったときの様子です。その当時、県をあげて熱心な誘致運動がなされたそうです。

右【大山寺】

1300年前に開かれた大山寺。最も盛んなときには100以上の寺院があり、3000人以上の僧兵がいたそうです。ここでは住職の大館さんに出会い、座禅をさせてもらいました。

所子地区 NO.01

平成19年8月

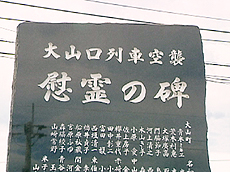

左【大山口】

列車空襲慰霊の碑。昭和20年7月28日朝、避難中の満員列車が空襲を受け、多くの犠牲者をだしたということです。

中【国信とうふ小屋】

昭和29年当時の豆腐つくりを復活させ、地域の皆さんで出来たてを召し上がっていらっしゃいます。

右【国信の女相撲】

4、5年前まで地域のイベントで披露されていたという女相撲のお話を伺いました。

左【弥生の風】

駅前を寂れさせないため、地域の女性たちがたちあげた「ふれあい茶論(サロン)弥生の風」をご紹介しました。昼時には、常連さんが手作りメニューに舌鼓!

中【門脇家住宅】

1769(明和6)年、門脇家の3代目が大庄屋に任命された際に建築されました。

右【中高盆踊り保存会】

保存会の皆様に江戸次代中期から伝わる踊りをご指導いただき、そろいの浴衣でいざ夏祭りへ。各々個性的な踊り方で祭りが盛り上がります。