大山町エリア の記事一覧

大山地区 NO.07

令和7年12月 大山町大山地区

【手作りの店まつだ】

松田さんがお店に関わって15年。(2025年12月現在)

昔は、おみやげもの屋さんで、3階はスキー客や登山客向けの宿泊施設でした。

おみやげもの屋さんの店主の高齢化により、現在は1階で何でも屋さんをされています。

大山に来た人が、大山を嫌いにならないで帰ってほしい。との思いで活動されています。

ゆず湯を振舞ってくださいました。

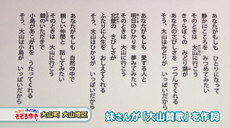

松田さんの妹さんは、中学3年生の時、大山賛歌を作詞されたそうです。

大山町では、正午をつげるのは大山賛歌。

町民の生活に寄り添った曲です。

毎日手を合わせる信仰はないけれど、何かあった時でも無事に過ごせているのは『大山さん』のおかげ。と話してくださいました。

【薪ストーブがあるカフェ】

札幌五輪、アルペンスキー日本代表の大杖さん。

世界中に配られたポスターのモデルは現役時代の大杖さんです。

(大杖さんの)母親の実家が大山町、父親は関西出身。

関西から疎開して、やってきた大山で生まれ過ごし、5歳から大山でスキー。

大山では、3月から4月にかけて雪が解けてしまうため、4月以降は頂上付近に登り、練習していたそうです。

大山の急斜面で練習しているので、(大会の)コースの急斜面を怖いと感じることなく、思いっきり滑れたと話してくださいました。

高校生の時に出場した全日本選手権では、招待された五輪金メダリストをやぶって優勝。

大会翌日の新聞を独占したそうです。

【農事組合法人 大山カラス天狗】

タマネギの苗を調整中のみなさん。楽しそうに作業されています。

メインで栽培しているのは、お米。

その他、大豆、たまねぎ、ミニトマト、花(ストック、盆花)などを栽培されています。

農地の面積は55ヘクタール(東京ドームでいうと約12個分)

昔は、地域の農家が集まって活動されていたそうですが、現在は法人化して、

11名が従事されています。

農業できているのは、農地を提供してくださるなど、地域の方々の協力があってこそ。

地域還元の目的で3年前から感謝祭を開催されています。

【大山あけまの森 ベーコン小舎】

もともとは京都で、食品会社に勤めておられた山内さん。

ベーコンづくりは師匠から。

弟子を取る人ではないそうですが、無理やり押しかけて、師事。

初めて自分が作ったベーコンを持っていったところ、まずいと、吐いて捨てられた。

何度か持っていくうちにOKがでたそうです。

添加物をほとんど使わないのがこだわりです。

道の駅での販売や、ふるさと納税の返礼品など、目標にしていたことを叶えられました。

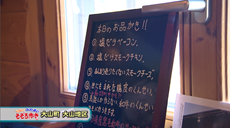

作るのが面倒くさいという理由の『あんまり売りたくないスモークチーズ』など

ベーコン以外にもさまざまな商品を販売されています。

「また買いたいから」と来られたお客さんや、岡山から来られる方もいらっしゃいます。

思い出した時に、また買いたくなる!そんなお店です。

山内さんが作ったベーコンは、あけまの森のお店の他、道の駅大山恵みの里、花房精肉店などで購入できるそうです。

【お手隙の時に】

お店の名前です。

木村さんにはお子さんがなんと11人!

子育てが一段落した、2023年8月に始められたそうです。

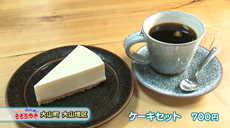

こだわりの音楽と手作りのケーキ、コーヒーが楽しめます。

基本は土日の営業、予約が入れば平日のランチもされています。

居心地のよい雰囲気に、6時間半いらっしゃったお客さんもおられたそう。

自然豊かな景色に、納得です。

お陰様で25年目スペシャル!

令和7年10月 お陰様で25年目スペシャル!

この地域に住んでいながら、なかなか知らない、もっと知りたいという好奇心から始まった番組です。記念すべき2001年の1回目は、パルディアの1コーナーからスタート。

山陰鉄道発祥の地とされる境港駅や旧上道役場、弓浜絣(ゆみはまがすり)の工房などをめぐりました。

【再会① 判屋 船越家】

加茂川を利用する水運を取りまとめ、使用許可証に判を押す役目を担っていた船越家。

17年ぶりにお話を聞きました。

現在の建物は、1900年頃に建て替えられたそうですが、先祖代々約400年、この地に住んでおられます。

来客をもてなすために作られたとされる3つの床の間は、それぞれ形式が違うのが特徴で、実用性と芸術性を兼ね備えた欄間も見事です。

【 25年を振り返る 今は無き風景 】

◎大篠津駅:米子空港の滑走路延長に伴い移転。現在は取り壊しされる

(2010年放送・2016年放送 米子市大篠津地区)

◎財ノ木町の才の木(通称:ポンポ松):倒木の恐れがあるため切り倒される

(2005年放送 境港市中浜・誠道地区)

【 25年を振り返る 名物人物 】

◎河合 愛子さん:土地を提供して 子どもたちの遊び場を作る(愛ちゃんパークの愛ちゃん)(2012年放送 米子市彦名地区)

◎亀尾 八洲雄さん:60歳から手作りで地域の歴史本を発刊

(2019年放送 米子市博労町)

◎増田 武士さん:森を開墾してつくった手作りの観光農園。園内ではダチョウなどの動物と触れ合える

(2020年放送 米子市県地区)

【 25年を振り返る 思い出の場所 】

◎日の出湯:大正時代創業の長年愛されている銭湯

(2012年放送 米子市彦名地区)

◎八朔祭り(西福原神社):200年以上続く米の豊作を祝う祭り。夜には子ども相撲も行われる

(2006年放送 米子西福原)

【再会② ジュピタリアンヒル】

初めてジュピタリアンヒルを訪れた時の衝撃は忘れられません。

名前の由来は、木星(ジュピター)人から。

木に惹かれ、大切にし、愛している山ノ内さん。木の生命力を伝える作品づくりをされています。新しい木と出会うと、触発されて新しい作品ができるそうですよ。

赤猪岩神社の(4年位前に雪で倒れた)ご神木を譲り受け制作した椅子も。

最近は、自ら木を集めなくても木が集まってくるそうです。

境港市中浜地区と南部町にあるツリーハウスは山ノ内さん作。

以前から円座を作りたいと思っていたところに縁あって出会ったマコモ。

縦の繊維はもちろん 横にも繊維が走っており、空気を含んでいて水にも浮く。

柔らかさと強さを兼ね備えた材料で、マコモ製品作りにも力を入れておられます。

縄文土器の作家さんも活動されています。

いろんなものや人が山ノ内さんに引き寄せられていますね。

『3桁(100年)は続けないとまだまだ』『木のすばらしさを伝えたい!』と話してくださるパワフルな山ノ内さん。

【 25年を振り返る 凄腕 】

◎倉本 龍一さん:作業小屋で3年半かけて三重塔を製作

(2003年放送 米子市夜見地区)

◎神庭 展光さん:彫刻に魅せられ独学でお面・仏像をつくる

(2011年放送 伯耆町 溝口地区)

◎後藤 時夫さん:木を組み合わせてつくる多面体アート職人

(2014年放送・2020年放送 日南町 石見東地区)

【 25年を振り返る 富次 精斎 】

富次 精斎(1856-1944)

安来市出身の宮大工・彫刻家。県西部で数多くの神社仏閣を建築

江戸の高村光雲のもとに出かけ彫刻を習ったと言われています。

◎根雨神社

(2018年放送 日野町 根雨地区)

◎要玄寺

(2017年放送 米子市 八幡・東八幡)

◎光徳寺

(2018年放送 日野町 黒坂地区)

【 25年を振り返る 子どもたちとのふれあい 】

◎正福寺 鐘つき

(2013年放送 境港市中野町)

◎和田荒神こども太鼓

太鼓を叩いていた子が、9年後に大きくなって再会しました。

(2010年放送・2019年 米子市和田町)

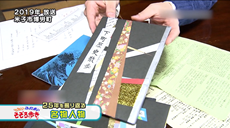

【再会③ 中町誌 佐々木さん】

11年前と3年前にお会いした境港市中野町の佐々木さんと再会。

郷土誌家だったお父さんの意志を受け継いで故郷の歴史本を作りたいとおっしゃっていました。

以前話しておられた本(中野町誌)は2年前に完成!

その後に境港全体の歴史本を書くことになり、そちらが2025年2月に完成。

苦労したのは、写真を集めること! 町内の方の協力で完成しました。

写真がたっぷり。多くの方に読んでもらえる工夫がつまっています。

境港市ができて65周年。 お父さんは30周年の時に作成。

謙さん(佐々木さんのお父さん)の資料が見たいという当時16歳だった町内の子を含めたメンバー4人で2025年3月に発刊した「さかいみなと歴史探偵団」

子どもたちが読んでわかりやすいようにと文章もわかりやすくまとめられています。

この先の展望。

『さかいみなと歴史探偵団』は広く浅い総論の本なので、項目ごとに小冊子を作ろう!と現在4冊が完成。

正福寺の小冊子を絶賛作成中!

今後も小冊子が増える予定とのこと。楽しみですね!

庄内地区 NO.02

令和7年5月 大山町 庄内地区

御年78歳。58歳の時から20年間毎日、歩いておられる杉原さん。

名和遊歩会に所属。日本ウォーキング協会が実施している地球1周に挑戦してみたらと歩き続け4年10か月で地球1周(約4万キロ)を達成!1日約24キロのハイペース。

10年8か月かけて地球2周目を達成!

現在は地球3周達成を目標に歩いておられます。

予想では、あと4年くらいで達成できるそうですよ!

保育所のいちご狩りに畑を提供したり、大山町子ども見守り隊として活躍されるなど、地域の発展に尽力されています。

【WAKAMEDAKA】

5月に開催される『だいせん めだかまるしぇ』の準備中。

コロナ禍に、鑑賞用としてめだかを飼いはじめ、その魅力に取りつかれ、沼にはまったという若松さん。めだかの販売をされています。

こちらにいるめだかはなんと100種類。

珍しいめだかを見せていただきました。

【押平(おしなら)神社】

押平(おしなら)地区にある神社です。神社についてもっとも古い記録は棟札で、1600年代に社殿が建立されたと書かれているそうです。

以前は大きな松の木が2本あり、そのうちの1本は、押村さんが小学生の時、大山登山した時、頂上から見えたそうです。

貴族の荘園があったことからきているのでは?庄内地区の由来も教えていただきました。

【D‘sプランニング】

10年以上前、ブロッコリーの取材をさせていただいたD’sプランニングさん。

法人にして10年。

ブロッコリーと白ねぎの2種類だと中途半端になる部分ができるとのことで、

現在は白ねぎ一本!この日は、白ねぎの出荷調整(削除)作業中でした。

畑の面積は、15ヘクタール(東京ドーム約3.2個分)

天候に左右される部分が多く、今年は特に、豪雨などの影響で生産が落ちている。年々影響が大きいそうです。(2025年5月現在)

首都圏で販売することも可能だが、(首都圏には)広い土地もない。自然豊かなこの地域が好き。生産規模や生産技術を向上させ、農業の未来を変えるため、日本一の農業集団を作りたい!と話してくださいました。

【名和盆踊り伝承会】

3代目の会長松田さん。

小学生の時、伝承会の方が教えに来てくれたことがきっかけで、加入を決めたという若い世代の姿も。名和神社のお祭りなど、各所で踊られています。

昔話を基にした踊りがあるそうですよ。

個性的な踊りの方と16年前にもお会いした方はなんと親子。まさに伝承ですね!

【庄内道場】

道場が始まって16年。

小学生はベスト9、中学生はベスト7が全国大会に出場。

10年連続全国大会出場選手を輩出するクラブです。

昨年、初めて全国大会で入賞。

みんな全国大会出場!入賞!を目指して稽古に励んでいます。

剣道を始めたい方は(090-7777-1741 後藤さん)にお問い合わせください。

所子地区 NO.04

令和6年9月放送

【ラーメン さくら】

気になるお店を発見!

国道9号沿いにあるラーメン屋さんです。

目立つ看板!

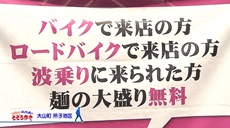

「バイクで来店の方、波乗りで来られた方 麺の大盛無料」

カブの駅ということで、珍しいカブが停まっています。

お店ができたのは8年前。(2024年9月現在)

愛知県出身の櫻井さん、前職はサラリーマンだそうです。

こってり濃い目が人気の愛知県の味で始めて、

達人みたいな常連さんのダメ出しを受け、5か月ほどかけてスープを少しずつ改良。

半年ほどで、今の味に落ち着いたそうです。

お客さんは県外の方や、出張で来られた方が多いそうです。

お客さんと話すうちに、ライダーが多いことに気が付き、特化することにされたそうですよ。

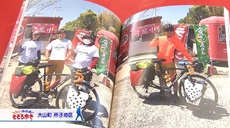

常連の方にもお話を聞きました。

鳥取市内から、蒜山・大山を回ってこられたとのこと。

ご自身が載っている写真集を・・とのことで、見せていただきました。

ラーメンさくらを訪れた方々の写真集が置いてあり、どんどん冊数が増えているそうです。

常連さんが注文された肉ラーメン。

チャーシューの量を2倍、3倍でと注文されるお客さんの要望から生まれたラーメンです。

チャーシューは部位を変えるなど、7回くらい改良されたそうですよ。

麺も、たまご麺に変え、納得のいく味を追求されています。

こだわりを聞かれるそうですが、

「何か一つにこだわると変えられない。」とのこと。

いいものができれば、どんどん変えていく!と話してくださいました。

スイーツも全部手作り! ラーメン屋をやめて、スイーツ屋さんになるかも(笑)とのこと、

これから先どうなるか、楽しみですね!

【門脇家住宅】

お邪魔するのは17年ぶり。

1769年(明和6年)建設。

国の重要文化財に指定されています。

地域の庄屋をまとめる大庄屋をされていたそうで、役宅と呼ばれ個人宅であると同時に役場でもありました。

来客の身分・役職によって、玄関が違うそうです。

奥に行くにつれて床が高くなるなど、部屋を使う人の身分によって変えられています。

欄間は、絵柄に沿って縁が丁寧に彫られているのが特徴

1枚のけやきを開いて作られていて、木目が左右対称です。

馬が彫ってあります。

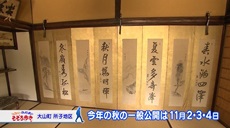

年に2回(春の連休の頃、文化の日のあたり)、一般公開されています。

【なごみ茶屋 八光】

今の場所になってから15、6年。

もともとは、ご主人のお母さんが昭和50年頃に始められたそうです。

牛骨ラーメン。かつ丼、親子丼とメニューがあり、最近の人気メニューはからあげが乗った八光親子丼!

僕も八光親子丼を注文

外がカリカリで、中のお肉がしっとりジューシー!美味しいです。

店名は、ご主人のお父さんが事故にあった際、松江の八光タクシーに乗せてもらって助かったことに由来があるそうです。

ご主人は現在、73歳。

これからは、80歳までは続けていきたい、とのことですが、80歳と言わず、今後もぜひ続けていただきたいです。

【国信の豆腐小屋】

前回伺ったのは、17年前

谷尾さんにお話をうかがいました。

昭和29年(1954年)から地域のお母さんたちが作られていたのを引き継いで、

今も豆腐を作っておられます。

豆腐にできるイボイボは手作りの証!

水切りの穴です。

作業後に鍋に油を塗るなど、メンテナンスが欠かせません。これも、おばあちゃんたちの知恵!

現在地域の有志メンバーは3名

スタッフの高齢化などで、もう辞めようという話もあがったそうですが、

地域の声もあり、毎月第1、第3水曜日に作っておられます。

約8割が地域の方。

昔から、販売ではなく寄付してもらい、そのお礼に豆腐を渡しておられるそうです。

初めて食べられる方は香りと舌触りに驚かれるそうです。

薪で火をくべて、1時間くらいかき混ぜる。

昔ながらの製法で作られています。

ご厚意で、この日作られた豆腐を僕もいただきました。

豆の香り、歯ごたえがしっかり。

美味しいです!

10年後も待ってます!と言ってもらいました。

これからもぜひ作り続けてくださいね!

【すえよし倶楽部】

地名が由来のすえよし倶楽部。

アウトドアを楽しむクラブハウスは、約20年前、堤島さんがご自身1人でつくられたそうです。

目の前が日本海!まるでハワイ、日本じゃないみたいな風景です。

芝生もご主人が植えられたそうです。3、4年かかったとのことですが、立派な芝生です。

ここでキャンプやBBQなどもできるそうです。

隣の建物には、床下にいけすが。

とってきた牡蠣やさざえ。アワビを養殖されていたそうです。

手作りの階段は、石を積み上げた螺旋階段。

堤島さんは、潜り漁師で、さざえやあわびも食べることができます。

年会費500円を払えば予約可能だそうです。

問い合わせはお電話で

高麗地区 NO.02

令和5年11月放送分

大山町高麗地区(こうれいちく)

【ふれあいの郷 かあら山】

かあら山は高麗山のこと。

地域に詳しい方々にお話をうかがいました。

子どもの頃、よく登って遊んでおられたそうで、当時は、大きな木が少ないため見晴らしが良く淀江の方まで見ることができたそうです。

もともとは、高麗小学校・中学校があったそうで、現在はその体育館の跡地がテニスコートになっています。

取材に訪れたこの日は、雨のため見られませんでしたが、晴れた日には、高麗山がよく見えます。

この地区からは、大山が見えないそうで、手前にある高麗山の方が親しみやすい山だそうです。

【火の見櫓】

昭和45年頃に作られた火の見櫓ですが、現在は、地域の消防団が消火用のホースを干すのに使用されているとのことです。

【秋葉神社】

火の見櫓の向かいにあるお社です。

火にまつわる神様が祀られているそうで、 周りには、力じまんが持ち上げたと言われる力石。

それぞれの石に重さが彫ってあるとのことです。

…現在は、コンクリートに埋め込まれているので、持ち上げられません。

【ビニールハウスから飛び出た木】

バナナの木だそうです。

大山町らしからぬ、ジャングル感です。

汐田さんは、5~6年前に、食べたいからという理由でバナナの栽培を始められたそうです。 (2023年現在)

【カレーリーフ】

カレーに入れるのはもちろん、油で炒めると香りがすごくよいスパイスです。

別の仕事との兼業で、バナナ、カレーリーフとカレーライス専用米を栽培されています。

こちらも理由は食べたかったから!シンプルです。

現在は、趣味でカレーを作られている北川さん。

カレーライス専用米を直接、買いに来られたそうです。 今後、お店を出店しようと考えられているそうですよ。

【大山のプリンセスかおり】

インドの高級香り米「バスマティー」と「こしひかり」の特徴を受け継いだパラパラ&もちもち食感で、ポップコーンの香りがひろがるお米です。

日本人が好きなところがギュッとつまった、鳥取県が開発したカレーライス専用のお米です。

特別栽培農産物:農薬不使用、化学肥料不使用であることが認定された農産物

道の駅や米子市内のパン屋さんで購入できるそうです。

【ichi-bakery】

昨年(2022年)の5月にオープン。

建物も食パンをイメージされたそうです。

店名のichiの由来は、2つあるそうで、一つは、近所にある『壹宮神社(いちのみやじんじゃ)』から。

もう一つは、ご夫婦のお子さんの名前に “いち”がつくから とのことです。

国産小麦使用。体に安心安全な材料で作られています。 小さい子どもさんからお年寄りまでみなさんで食べていただけるパン作りを心掛けておられます。

イチオシは 湯種食パン。

生地をこねる時に、湯種といわれる熱いお湯でおこした小麦の玉を混ぜることで、モチモチな食感が生まれるそうですよ。

大山こむぎを使用したクロワッサンもおすすめとのことです。

クロワッサンが好きなので早速・・

そのまま食べるのがおすすめとのこと。

ほのかな甘みとバターの香りですごく美味しいです。

【國吉農園】

岡山県出身、兵庫県で農業体験の仕事をしていたところ、 奥さんが鳥取出身で地元に帰りたいという希望があり、地域おこし協力隊として大山町で就農し、7年前から大山町へ移住されました。

白い大根以外に、赤い大根も栽培されています。

丁度収穫時期とのことで、僕も抜かせていただきました!

農業の魅力は、変数が多い事。

どんなに努力しても、天候とか、栄養や水・風、虫の具合など、いろんな変数の影響がありすぎて、原因を追究しきれないのが面白いところだそうです。

ご自身を農業オタクと言われ、数値を記録されていて、IT農業に取り組まれているそうです。 だいぶわかってきて、ほとんどが上手くいくこともあれば、数年後に失敗したり、 飽き性な自分に農業はピッタリと話してくださいました。まさに天職ですね!

大山地区 NO.06

令和5年6月 大山町香取地区

昭和21年 中国大陸(満州)から引き揚げた香川県出身者が集団入植して開拓された地域で、香川県の『香』と鳥取県の『取』が香取地区の由来となっています。

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

【きれいなお庭】

お花を手入れされている方のお宅にお邪魔しました。

春の花が終わり、夏の花に向けて、お嫁さんと一緒に手入れをされていた鉦谷さんにお話をうかがいました。

立派なお庭です。

こちらの石畳は、休日にコツコツ息子さんが作られたそうです。

3~4年かかったとのことですが、趣味にしてはスゴイです。

鉦谷さんが小学校3年生頃に香取地区へ来られたそうで、当時は松や杉などの木が多く、まさにジャングル。

食糧は少なく、配給の他に、わらびなどの山菜の雑炊などを食べられていたそうです。

開拓当時、助け合って生活していたこともあり絆は強かったそうです。

【白いパッケージ】

酪農地でみかける白いパッケージ

前から気になっていましたが、牛の餌でした。

作業しておられた石原さんにお話をうかがいました。

こちらの牧場で使用されているのはイタリアングラスという種類で、秋ごろに種をまき、雪が解けて梅雨前のこの時期に収穫を迎えるそうです。

1つのパッケージで、56頭いる乳牛の約1日分の餌になるそうです。

ウクライナ情勢の影響もあり、輸入している他の餌は価格が上がり、かなり影響を受けているとのことです。

ラッピングする様子を見せていただきました。

息子さんがラッピングした餌をお父さんが積み上げる

親子二人三脚で作業しておられます。

【駐車場で驚きの出会い】

展望駐車場に戻ってきたら、思いがけない出会いがありました。

香川ナンバーのバイクが数台。

お話をうかがいました。みなさん仕事仲間だそうです。

所縁があるから来られたのかと思いきや、明日米子空港で行われる航空祭を見にこられたそうです。蒜山や大山、津山にもいかれるそうで、中国地方を満喫されますね。

偶然立ち寄られたとのことですが、スゴイ!話す僕も思わず気合が入ります。

【石原さんの牧場】

先ほどの石原さんの牧場へお邪魔しました。

10年ほど前、息子さん(章義さん)が帰ってきて、継ぐことになり嬉しかったと話してくださいました。

ご自身(文義さん)も、そのまたお父さんの働く姿をみて、引き継いでから約50年。

最近では、酪農を営むお宅は6~7世帯(2023年6月現在)

ここ3、4年で廃業されたお宅も多いとのことです。

後継者問題が深刻化しています。

以前お邪魔したミルクプラントは、機械の老朽化もあり、現在休業中。 週に1度、ヨーグルトを作って、農協で販売されているそうです。

石原さんのお宅では乳牛が56頭、

搾った牛乳は、大山乳業(白バラ)へ卸しておられるそうですよ。

朝5時からの餌やり~搾乳 夕方には次の日の搾乳準備と 忙しい時期を迎えておられます。

『125円くらいの牛乳を搾るのに、150円くらいかかる。』とのこと、 地元の牛乳を守るためにも『みなさん、地元の牛乳をゴクゴク飲みましょう!』

【赤松産業】

公共工事(道路やダム)で出た廃材をリサイクルしている会社へお邪魔しました。

工事で出た廃材(枝や葉っぱ)を機械にかけてチップに加工し、バイオマス発電のエネルギーや堆肥に混ぜて土壌改良剤として活用されているそうです。

その他にも活用されているチップがあるとのことで、案内していただきました。

杉やヒノキの丸太(現在はヒノキが多いそうです。)から作られる厳選された細かいチップで、(天然)固化剤と水と混ぜて、コンクリートのような要領で施工するとこちらになります!(下右)

ナチュラル感もあり、土のように見えます。

商品名は「そーなんです(草難です)」

固くて、草が生えるのに難儀する という意味だそうです。

名和地区 NO.02

令和5年2月放送分

【大山恵みの里】

大山恵みの里の川島さんにお話をうかがいました。

朝一番ということもあり、大山町全域から集まった新鮮な野菜や果物が所狭しと並んでいます。

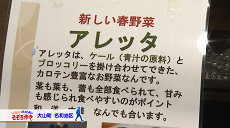

おすすめは『アレッタ』

ケール(青汁の原料)とブロッコリーをかけ合わせた新しい野菜だそうです。

土づくりにこだわっているエコ農研(大山町エコ農業野菜周年栽培研究会)が作られた、体にもよくて、おいしそうな野菜です。

万次郎カボチャもありました。

ジョン万次郎にあやかったカボチャで、以前農家の方を取材させていただいたことがあります。

煮て良し、天ぷらにしても良し、スープも良し

人気のあるかぼちゃです。

大山日本遺産定食

大山おこわと大山そばのセット 2大スターそろい踏みです。

大山おこわは文化庁の100年続く食文化『100年フード』に認定されました。

大山どりに大山豚と、メニューには『大山』の文字がいっぱい!

海も山もあり、食材が豊富です。

【たまご屋工房風見鶏】

たまご屋工房風見鶏さんにお邪魔しました。

車で10分ほど上がったところにある小川養鶏場(昭和45年~)の直営店でたまごと、たまごを使用したスイーツを販売しておられます。

人気のさくらたまごは、さくら色の殻が特徴で、さっぱりとして食べやすいたまごとのことです。

お店の近くにある自動販売機でも購入できます。

配達もしておられるそうですよ。

午前中は、たまごを買いに来られる方が多く、取材にお邪魔したこの日もたくさんの方がいらっしゃっていました。

こだわりのたまごを使用したシュークリーム 多い時は、1日に1000個近く売れたことがあるそうです。

【上大山道場】

旧名和小学校 大山農場分校の体育館を利用した道場で、土山さんにお話をうかがいました。

神戸生まれ、6年くらい前に、奈良県から鳥取県へIターンで移住してこられたそうです。(2023年2月現在)

もともと茶道が好きで、松平不昧公に興味があり、不昧公が武術の達人の一面もあると知り、「知ってしまったからには自分も習いたい!」と不伝流居合術を始められたそうです。

居合は、剣道などとは違い、腰に刀をさしている状態から素早く刀を抜いたり、身を守ったり、と全方位に動くのが特徴です。

不伝流居合術の形を見せていただきました。

【石川県から移築 築200年の古民家】

石川県から移築された古民家があると聞き、北村さんのお宅へお邪魔しました。

大山おろし対策の二重の玄関。暖かいです。

前に住んでおられた方からは、築100年と聞いていたけれど、 使用されていた木材を調べたら、200年前の木材もあり、2回目の移築だったことがわかったとのことです。

韓国のオンドルと同様の仕組みで、 薪ストーブで、水を温め、家中の床下にパイプをはしらせて温めているそうです。

お邪魔したこの日の外気は6.8℃

2階の床下にも、土が敷いてあり、その中をパイプが通っていて、建物全体の温度は20℃から25℃と安定して暖かいそうです。

【なわほ(旧名和保育所)】

数年前まで名和保育所だったそうで、違った使い方をしようと地域自主組織「なわのわ」で運営されています。

集まって活動していこう。今っぽい公民館『ネオ公民館』と表現されています。

『なわのわ』は、名和地区の人がほとんどですが、地区外の人もいらっしゃるそうです。 平均年齢も若く、県外から移住してこられた方が多いとのことです。

お話をお伺いした大見謝さんは、沖縄出身、大山町での生活は6年目。 近所のことが面白くなれば、と組織立ち上げ前から関わっていらっしゃったそうです。

保育所時代は、職員室だった部屋。

約1年かけて自分たちで改修されたとのことです。

この日は、オープンデイということで、お子さんも多く賑わっています。

島根大学の学生さんが、地域貢献の授業の一環で来られていましたよ。

学生さんの目から見ても、「居心地の良い空間」と話してくださいました。

この部屋にあるものは、ほとんどが地域の方からのもらいもの。 庄内小学校が廃校になる際にもらった投票箱がありました。

新しいものをすぐ買うというより、元々あった物をどう活かしていくのか、みんなで考えて楽しめるようにしたいと話してくださいました。

逢坂地区 NO.02

令和4年4月 大山町逢坂地区

地区の名前の由来は、後醍醐天皇と名和長年が出会った坂から来ていると言われています。

【木の根本舗】

前回お邪魔したのは、2008年。14年ぶりです。

先代の頃は、蒸し饅頭に焼き印を押して販売されていたそうですが、 昭和42年、奈良での修業を終えてこちらに戻ってきてから、現在の焼きまんじゅうに変え、55年続けておられます。

近所にある木の根神社が名前の由来、 店の看板商品、話題づくりにとビッグサイズをつくったところ、大好評!

県外へのお土産としても人気だそうです。

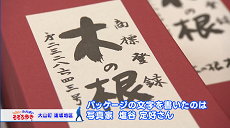

パッケージに書かれている文字は、地元の写真家 塩谷定好さんが書かれたそうです。

ご主人が写真をやっておられ、そのつながりで書いてくださったとのことです。

【根っ子さま】 木の根神社にまつわる神話

【逢坂八幡神社】

平安時代にできたとされる逢坂八幡神社さんへお邪魔しました。 大分の宇佐八幡宮が総本部の神社です。

【管粥(くだがゆ)神事】

今年2月にも行われた『管粥神事』は干ばつがきっかけで始まった、江戸時代から続く神事です。

竹筒に入ったお粥の詰まり具合でその年の農水産物の豊凶を占います。 できたお粥は、参列者に振舞われ、無病息災を願うそうです。

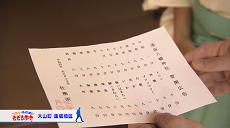

今年(2022年)の管粥神事の結果

毎年4月にはお祭りが行われ、餅まきがあるそうですが、 新型コロナウイルスの影響で昨年、今年(神事のみ)は開催されていません。 来年こそは、と話してくださいました。(2022年4月現在)

【はた酒店】

14年ぶりにお邪魔したはた酒店さん。

かつて、牛を飼っていた小屋を改装して、お店をされたと、以前お話をうかがいました。

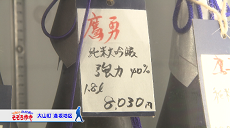

【強力:鳥取県発祥の酒米】

旧中山町は、酒米 強力発祥の地と言われており、 はた酒店さんも、現在栽培されています。

他の稲より長く、倒れやすく、育てにくいため、一度は栽培が途絶えた強力ですが、 粒が大きく、お酒に使う心白(しんぱく)が多く、お酒造りに向いているそうです。

お店には、強力40%(60%は削られた)日本酒が並んでいました。

【はた酒店 オリジナル日本酒『夢語』】

2007年が一番古いそうです。 使っている酒米も 玉栄→山田錦→強力(現在)だそうです。

【織房(はたぼう)】

オープンして16年。(2022年4月現在)

(着物・帯専門)古い着物や帯など思い出のあるものを新しいデザインに仕立て直してくれるところです。

お母さんがずっと使っていた帯をバックに・・

一本の帯から、バックなら3つできるそうです。

もともと古い物が好きで、洋裁学校へ通っていた畑さん。

50才頃に、鞄づくりを学ばれたそうです。

着物のデザインを活かしたリメイクはもちろん。

傷んだ着物は、裂いて別の生地にして作成できるとのことですよ。

すぐにものを捨ててしまう時代、形を変えてでも、使ってもらえたら嬉しい。そのお手伝いができたら、と話してくださいました。

今年、お店の改装を予定されているそうです。

【まぶや】

コミュニティスペースです。

もともとは病院兼院長先生のご自宅でしたが、2013年に改装。

建物の持ち主から大山町へ建物が無償譲渡され、逢坂地区の「やらいや逢坂」が利活用しています。

前回お邪魔した際にお話を伺った一氏さんの息子さん

お父さんは、お元気ですが、ご高齢のため、もう写真は撮っておられないそうです。

病院だった当時、お世話になったことがあるそうです。

中を案内していただきました。

まぶやの入口には、大山町の移住相談窓口が開設されています。 奥の座敷では、都会から人を呼んで食事会、移住体験などを行っておられます。

大山町は、移住してくる方が多く、空き家が足りないくらいと話してくださいました。

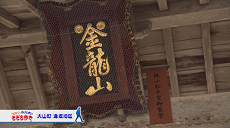

【退休寺】

1357年に玄翁源明大和尚が開山し創建された、山陰で一番古い曹洞宗のお寺だそうです。 皇室とも所縁があり、勅使門には菊の紋章が施されています。

勅使門は年に2回(3月7日と4月29日)だけ開くそうです。

【金龍山】 山門の額は、後小松天皇から賜ったとされています。 壁の5本線も珍しく、皇室ゆかりのお寺の証だそうです。

【地名:退休寺】

お寺の名前から、地区の名前も「退休寺」となったそうですよ。

御来屋地区 NO.02

令和3年1月 大山町御来屋地区

【お魚センター みくりや】

お魚センター みくりやにおじゃましました。 センターが出来たのは、10年ほど前。(2021年1月現在)

鳥取県漁協が運用しているため、新鮮な魚が多く並んでいます。

今の時期の旬は、『ぶり』 取材でおじゃましたこの日は、約10kgのぶりが並んでいました。

県内トップの漁獲量を誇るサザエは1年に1ヶ月の禁漁期間以外は、 年中並んでいます。

これぞ御来屋の醍醐味!大きさにより値段の幅はありますが、1個100円~200円ほどで買えるとのことです。

お話を伺った網田さんは、鳥取市出身。JFかろいちでのバイト時代を入れると8年。

異動で御来屋に来たとのことで、県外のお客様が多いかろいちと地元のお客様が多い御来屋の違いに最初は戸惑ったと話してくださいました。

【支え合いのまち みくりや】

もともとは、商店が多く、生活に必要な物は、街で揃うほどの商売の街だった御来屋。

現在は空き家が多く、さびれている街をなんとかしようと集まった有志で活動しておられる皆さんにお話を伺いました。

【リチ宿】

御来屋に100軒近くある空き家の一つで、英国出身のリチャードさんか運営されています。 清潔で快適に過ごせるように改装しています。支え合いのまち御来屋のメンバーもゴミ出しを手伝われたそうですよ。

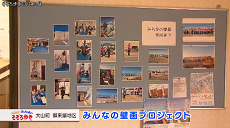

【みんなの壁画プロジェクト】

交流の促進の一環として、地域の子どもたちに地元での思い出を作ってもらいたいという思いから実施した『みんなの壁画プロジェクト』。

名和小学校と名和中学校の生徒さんから壁画のアイデアを募集し、それを元に大山町在住のアーティスト朝倉弘平さんが構成、デザイン、ワークショップに参加された親子の協力もあり、2020年11月に無事完成しました。

くじらの口の中に子どもが入っていたり、海の中でキャンプしていたり、カニとカニ歩きをしていたり・・ 子どもならではのアイデアがいっぱいです。

壁画の前をステージにして、イベントも開催してみたいということです!

【名和神社】

地域の歴史に詳しい方々と待ち合わせをしました。

明治16年に建立された名和神社は、別格官弊社。旧名和町の4地区ある集落から各2人の総代が選ばれ、計8人の総代と宮司の9名がいらっしゃいます。

※別格官弊社 国家のために、特別な功労があった人を祀る神社 名和神社には、名和一族が祀られています。

先代の宮司さんが無くなられたため、次の宮司を決める必要がありますが、現在申請中。

5月に行われる春祭りまでには、決まってほしい。と話してくださいました。

昔、名和家の米蔵があったため、神社の裏からは焼き米がでてくるそうです。

いつの時代の米かはわかりませんが、もしかすると名和長年の時代のお米かもしれませんよ!

あと15年で名和長年の没後700年。それまで皆さんもお元気で!

【みくりやタイムズ】

支え合いの街 御来屋が発行している『みくりやタイムズ』。

海外のアーティストが漁港に描いた壁画のマップが載っていて、最近は訪れるお客さんが増えたそうです。

最初に訪れた、お魚センターみくりやさんの壁にも絵が描かれています。

【元弘帝御着船所の碑】

前回訪れた際にお話を伺った 塒(ねぐら)さんと再会しました。

隠岐に流された後醍醐天皇が脱出した際、背負って屋敷に匿ったことから由来した 珍しい苗字です。

33代目の塒さんは後醍醐天皇が再起を誓われた地、御来屋の歴史を後世に伝えることを使命に人生を歩んできたと語ってくださいました。

口伝えだった一族の伝承を形に残すため本を出版されたそうです。

上中山地区 NO.02

令和2年8月

【当別当育苗】

上中山地区にある当別当育苗を訪れました。

全国トップクラスの生産量を誇る鳥取県中部のスイカ・メロンは5月下旬から7月中旬が最盛期。

取材に伺ったこの日は、裏作で作るメロンの接ぎ木作業をしておられました。

台木は丈夫な品種のダブルガード、穂木は甘さが特徴のルピアレッド(赤肉系)。

接ぎ木の作業は、皮一枚を残すのが重要で、指先の感覚が重要なのだそうです。

【大山ジビエ工房】

平成30年11月に完成した大山ジビエ工房さんにお邪魔しました。

事前に予約すれば、直接購入もできるそうですが、

今年(2020年)の6月から日吉津のアスパルでも、大山ジビエ工房の

イノシシ肉が購入できるようになったとのことです。

自然豊かな大山の恵みを食べたイノシシは、脂がのっていておいしいと語ってくださいました。

【樋口(ひのくち)神社】

大根島の大工さんが約1年かけて建立した樋口神社の本殿は、丁寧な細工が施され、当時から住民の心のよりどころとされていました。

お話をお伺いした赤川さんの曾おじいさんも建立に尽力されたとのことで、ご本人も寄贈された狛犬を見せていただきました。

【学びの里 甲川(きのえがわ)】

もともとは保育所だったという学びの里、甲川。

取材に伺ったこの日は、ボッチャというヨーロッパ発祥のスポーツをしておられました。

真ん中にある白いボールにより近づいたチームの勝利で、白いボールから一番近い相手のボールまでの半径にいくつボールが入ったかで点数を競う、パラリンピックの競技の一つだそうです。

(フレンドシップキルト)

手仕事をしたい人たちが集まって活動されていました。

フレンドシップキルトという、一人一人が、キルトの小さな着物を作り、みんなで作ったものを一つにまとめる作品を見せていただきました。

布好きが集まり、一緒にやりましょう!と『きばらいや上中山』として7年ほど活動していらっしゃいます。

(伯耆の白兎伝説)

鳥取市白兎海岸に代表される因幡の白うさぎが有名ですが、実は、伯耆地方にも白兎伝説が伝わっています。

いろいろな方に知ってほしいと紙芝居にしている奥田さんにお話を伺いました。

川を流れた白うさぎの下に一本の枝が流れてきたことから、きのえだ川→甲川(きのえがわ)となったとされています。

【中山神社・参道】

大山開山1300年祭に向けて3年ほど前から活動を開始し、21体あるお地蔵さまに前掛けをつけるなど、活動されていました。

大山へ参拝に来られた方の目印として設置されたと考えられるお地蔵さまは、現在の道とは異なる道におられ、今回の活動で初めて見つかったお地蔵さまもあったそうですよ。

文芸の小道 として、短歌や川柳が彫られた甲川のあぶら石の石碑が並んでいます。

中)【中山神社】

厳かな雰囲気の参道は、空気が違う気がします。

【白兎神社】

現在、参拝することはできませんが、白兎神社へ案内していただきました。

江戸時代、天然痘が流行った際には、治癒をねがった参拝者がいたそうです。

【中山神社・本殿】

中山神社本殿の基礎には、全国的にも珍しい、亀のお腹が彫られた石があります。

お祭りの時など、亀の石に向かってお参りする方も多いそうですよ。

大山地区 NO.05

平成31年4月 大山町赤松 種原 鈑戸

【日吉神社】

赤松にある神社に寄ってみると、撮影のこの日は「お祭りがある」とのこと。

春を迎えるにあたり、五穀豊穣を願う行事だそうです。

神社入り口にあった看板について訪ねると、赤松池神社がこちらの神社に合祀されているとのこと。

ワラで作られた大蛇が4年に1度奉納される日吉神社。

江戸時代から続く伝統行事で、大蛇は30mくらいの長さで重さは約1t!

奉納されたワラ大蛇は次の奉納の頃にはすっかり姿形がなくなるそうです。不思議ですね!

次の奉納は来年3月。オリンピックイヤーです!

荒神講・・・ワラで作った大蛇を奉納する神事で五穀豊穣と村の繁栄を祈る

【足尾神社】

赤松に7ヵ所ある神社。そのうちの足を司るといわれる足尾神社(あしおさん)へお参りしにきましたよ!

そぞろ歩き、「足」が大事ですからね(^0^)

【ビニールハウス】

大きなビニールハウスがありました!お邪魔してみると、

中ではきれいな花が栽培されてましたよ!『デンドロビウム』という洋ランです。

野菜農家だった清水さん、20年ほど前から花の栽培も始めたそうです。

さし芽の状態から出荷するまでには3年ほど要するそうです。

清水さんのオリジナル品種もありました!その名も『キュートエンジェル』

オリジナル品種を商品として出荷できるまでに最短でも10年はかかるとのことでした。

【種原集落】

生まれも育ちも種原の川上さんにお話を伺いました。種原では正月に「さいの神さん」や「獅子舞」をするそうです。

田んぼが沢山ありますが、全部で3000ヘクタール!田植えは5月上旬から中旬にかけて行うそうですよ。

【豆腐小屋】

12年前にも訪れたこちら。集落の皆さんがここで手作り豆腐を作られます。

各家庭の「にがり」も置いてありましたよ(^^)

豆腐の作り方を知っておられる方も年々減っているそうで、作り方も受け継いでいってほしいですね。

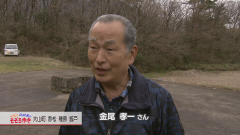

【鈑戸の両墓制】

鈑戸に伝わる珍しい風習について金尾さんにお話を伺いました。

鈑戸ではこの風習が、江戸時代あたりから続けられているそうです。

両墓制・・・「埋葬する墓」と「お参りする墓」の2つの墓を作る風習

鈑戸・・・かつてたたら製鉄が行われていたのが地名の由来だそうです。

【王身代家】

後醍醐天皇の隠岐脱出と京都への移動を影武者として助け、姓と帆掛け船の家紋を賜りました。

【趣味】

金尾さんの木を使った作品や鉄の塊など色々なものをみせていただきました!面白いですね!

下中山地区 NO.01

平成30年7月放送

【一斉休漁日・御崎漁港】

海側に歩いてみると、旗がありましたよ。「鳥取県一斉休漁日」

近くに居られた中村さんに話を伺うと、鳥取県内がこの日は漁を休む日とのことでした。

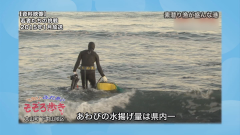

【素潜り漁】

こちらの漁港では、素潜り漁が盛んだそうで15名ほどいらっしゃるそうです。

船で出るのではなく、歩いて岩場から漁に出てサザエやあわび、ばーずごろし(もずく)を

獲っているとのことでした。あわびの水揚げ漁は県内一だそうです。

大山の噴火で堆積したミネラルが海には豊富で、海藻が育ち、それを餌とするあわびもよく育つんですね!

【釣り】

親子で釣りをされていましたよ!話を伺うと、倉吉からこられたそうで、

この日は鯵釣りを楽しんでおられました(^^)

【安楽寺】

立派なお寺がありました。住職の向陽さんにお話を伺いました!こちらのお寺は10年前に建て替えをされたそうです。

室町時代に開創され500年以上の歴史があるお寺でした。

こちらのお寺は曹洞宗なので、本来であればご本尊は「釈迦如来」ですが、

「阿弥陀如来」が祀られていました。手の組み方をみると、どちらかわかるそうです。

【塞の神】

道沿いに立派な塞の神さんが。川中さんにお話を伺いました。

江戸時代の後期からあるそうで、縁結びの神様とも言われているそうです。

横には立派な薬師堂があり、病気全般にご利益があるとのことでした。

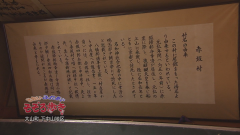

【赤坂村】

地名の由来が書かれた額縁が公民館に飾られていました。

赤坂幸清という侍が居を構えていたという言い伝えから赤坂村と名前がついたそうです。

後世にしっかりと伝えていきたいですね。

赤坂幸清の墓と伝えられている五輪塔にも案内していただきました。

【倉庫】

8年前にこの地域を訪れた際に伺ったこちらの倉庫へ!

この倉庫の中は、スケートパークです。中川さんに話を伺いました。

以前よりパワーアップしてますよ!(・0・)

【なかやま温泉ナスパル】

中に入ると、この日は映画の上映会をされてました。

『ええがな大山実行委員会』が主催で映画上映会を毎月行っているそうです。

上映の情報は、“ええがな大山”をFacebookで検索すると掲載されているそうですよ!

皆さん是非映画を観にお越しくださいね(^^)

【tanocy(たのしー)】

なかやま温泉の横にある飲食店です。お店の方に話を伺いました。

こちらのお店は、地域自主組織である『楽しもなかやま』の皆さんで運営されているんだとか。

お話を伺った鳥本さんは普段は御来屋漁港の漁師さんだそうです。

【友好館】

楽しもなかやまの代表の西本さんにも話を伺いました。

なかやま温泉の道を挟んで向かい側にある町が所有する友好館。

指定管理団体として、楽しもなかやまの皆さんが任命されたそうで、

音楽が昔から盛んだったこの中山の地域を盛り上げたいと意気込みを語っておられました。